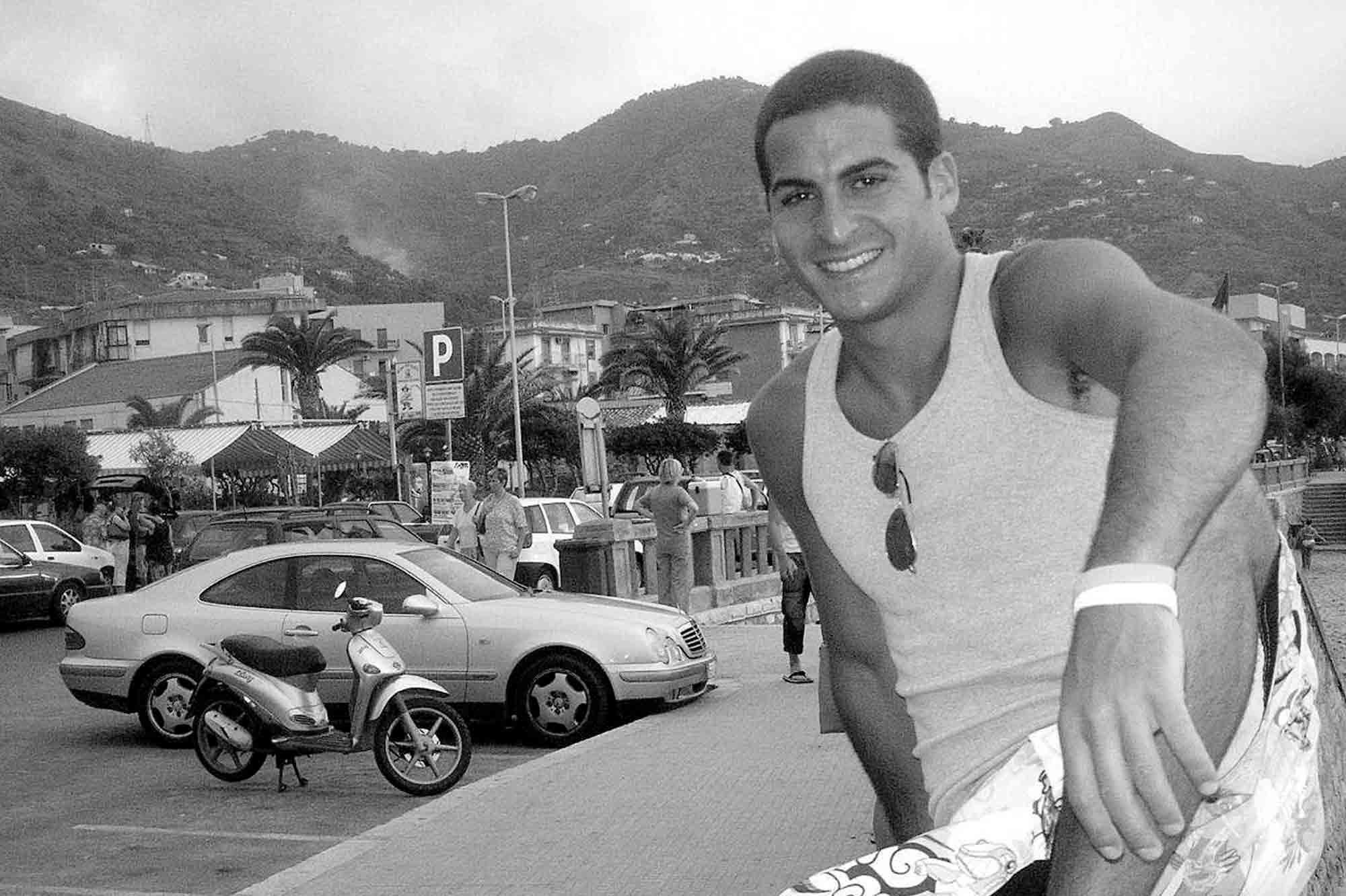

Le 13 février 2006, Ilan Halimi, 23 ans, après avoir été séquestré, torturé et brûlé à 60%, est retrouvé agonisant près d’une voie ferrée dans l’Essonne. Il décèdera pendant son transport à l’hôpital. Quinze ans après la tragédie, retour sur l’affaire du « gang des barbares » et sur les circonstances de l’assassinat de ce jeune Français de confession juive. Jacques Sebag scrute les trois erreurs policières majeures qui, selon lui, furent commises par la brigade criminelle de Paris et livre un éclairage neuf sur ce drame qui endeuille à jamais notre histoire commune.

Il y a quinze ans

Il y a quinze ans précisément. Au terme d’un pogrom à huis clos de 24 jours, de plusieurs coups de couteau à la gorge, et l’immolation qui lui enlevèrent son enfant, Ruth Halimi, la mère d’Ilan, lançait avec une dignité grave cet appel à un micro : « Je veux que sa mort serve à donner l’alerte ». J’entends encore la voix blanche et éreintée de cette mère frappée par le sort, tout juste désenfantée, et je me souviens l’état de mon esprit. J’avais beau me convaincre de prendre ses mots seulement pour une exhortation, un avertissement. Je n’y parvenais pas. Je percevais de la bouche de cette femme tout en retenue une lucidité sèche qui annonçait l’imminence d’un temps inexorable et terrifiant. Nous étions au printemps 2006. La suite, nous la connaissons. Le « canari dans la mine » n’aura pas été « un signal d’alarme », et l’assassinat d’Ilan fut le prodrome des crimes antisémites de l’École Ozar Hatorah de Toulouse, de l’Hyper Cacher de Vincennes, des meurtres de Sarah Halimi et de Mireille Knoll. Comme il l’a été également, d’une certaine façon, des attentats islamistes qui ont fait, depuis 2012, près de 300 victimes en France, dont Samuel Paty, l’instituteur décapité, et les trois suppliciés de la basilique de Nice en octobre dernier.

« On aurait pu sauver Ilan Halimi presque chaque jour… »

Quinze ans se sont donc écoulés depuis l’affaire du « gang des barbares ». Ce temps éteint n’érode pas le souvenir d’Ilan Halimi, pas plus qu’il ne nuance les erreurs affligeantes dans cette affaire de la brigade criminelle de Paris. Une affaire qui s’inscrira dans les annales policières comme une cinglante faillite. Un désastre sans précédent dans toute l’histoire du 36 quai des Orfèvres. Pour autant, rien ne pourrait affecter le poncif qu’il est toujours de bon ton de marteler : la sécurité publique reste et demeure inséparable de notre démocratie et la « police » en est l’un des garants immuables. Hommage à la crim’ qui, en 1998, alors que la peur tétanise la capitale, appréhende Guy Georges, « le tueur de l’Est parisien ». Hommage encore à cette police qui, en novembre 2013, avec une détermination acharnée et en moins d’une semaine parvient – grâce à une logistique implacable et après une traque éreintante – à interpeller Abdelhakim Dekhar, le tireur qui aurait pu faire un carnage au siège du quotidien Libération. Honneur enfin à cette police dont le travail d’enquête et la qualité remarquable du renseignement participent de façon décisive à empêcher sur notre sol les attentats terroristes. Faut-il rappeler comme autant de vies sauves et de drames humains épargnés, le chiffre si discret d’au moins 60 attentats déjoués depuis 2015 ?

Dans l’affaire Halimi personne n’ignore que les policiers ont fait preuve d’un dévouement exemplaire et d’un affairement sans répit. Il est notoire que les effectifs humains et matériels déployés furent considérables. Un dispositif qui a mobilisé jusqu’à 400 policiers. Pourtant il est certain que pas un flic de France impliqué dans cette enquête n’a rendu – ou ne rendra – carte et insigne sans être entaché par cet échec obsédant. Un échec lourd qui s’est soldé par la mort de la victime kidnappée, mais qui, dans toute l’histoire criminelle du 36, au titre des affaires d’enlèvements avec demande de rançon, reste la seule et unique personne qu’on n’a pas pu sauver. Rappelons ici haut et clair pour éviter tout malentendu que les seuls responsables de la mort d’Ilan sont ceux, et seulement ceux, qui ont commis l’irréparable.Mais, après les neuf années de terreur qui viennent d’ensanglanter la France, si nous voulons sauver ce qui peut encore être sauvé du principe séculaire du « plus jamais ça » et lui préserver quelque sens, et à tout le moins le premier « tirer leçon de l’Histoire »… Et s’il est encore, ce « principe », une exigence morale et non seulement un slogan creux en haut d’une pancarte… S’il est plus qu’une parole vaine ou galvaudée qui n’en finit pas de se complaire dans une indignation béate et stérile… Alors « plus jamais ça »

nous presse de penser l’antisémitisme-mutant et mortel qui essaime en banlieue, se banalise, et la gangrène, comme il nous somme de nous interroger sur l’aveuglement policier qui n’a pas su soustraire Ilan à ses geôliers. Si bien qu’aujourd’hui des questions ne cessent de nous hanter. Des questions sur des erreurs accablantes et qui nous ramènent invariablement à ce terrible et amer constat, énoncé par Emilie Frèche, co-auteure du livre 24 jours : « On aurait pu sauver Ilan Halimi presque chaque jour… » ! Des erreurs policières si insoutenables, tant la logique la plus élémentaire aurait permis de les éviter, qu’elles en deviennent un mystère pour l’entendement. Une « énigme policière » qui défie d’autant plus la raison que pendant ces 24 jours d’errements et d’impuissance, la très légendaire brigade criminelle de Paris est à la manœuvre. Une énigme que le procès du « gang des barbares », dont le premier volet s’est tenu en avril 2009 à Paris, n’aura pas élucidée.

Bien sûr, dans cette affaire, la police judiciaire n’aura eu d’autre choix que reconnaître ses erreurs. Aux prises avec la critique des médias, il ne lui restait, pour sauver la face, qu’une bien pitoyable formule : « Il est toujours plus aisé de refaire le film une fois qu’on en connaît le scénario et la fin ». Il est vrai que cet argument, un classique, aurait pu refréner l’ardeur des détracteurs de la PJ à condition que la cause de son échec n’ait été le fait que d’« aiguilles » dans une botte de foin et dont on aurait fini par concéder qu’elles puissent échapper même à la sagacité de l’élite de la police française. Police au demeurant la mieux disposée pour savoir qu’en matière criminelle tout se joue presque toujours sur des détails… Un cheveu, une trace de salive, un portable qui borne… Des vétilles qui confondent bien souvent l’assassin. Seulement l’échec de l’affaire Halimi n’a jamais été une question de manque de « baraka » ni de détails… Des faits lourds offraient suffisamment d’informations et de certitude pour agir avant que l’inéluctable n’advienne, à l’arrestation de Youssouf Fofana, le « cerveau » du gang. L’affaire Ilan Halimi, ce n’est autre que quarante enquêteurs zélés qui resteront les yeux rivés à trois centimètres d’un tableau, et qui seront incapables d’en déceler les clés. Pendant ces jours funestes, la police judiciaire de Paris, en même temps qu’elle cédait à une illusion collective, sombrait dans une cécité irrémissible. Comme un voile tombé sur l’immeuble du 36 quai des Orfèvres et qui, pendant 24 jours, ne sera décroché.

Si bien que du 20 janvier au 13 février 2006, ce n’est pas une vie qui a été arrachée à Ilan Halimi, mais quatre… Car trois vies, pendant trois semaines, se sont greffées à la sienne et, dans le même intervalle, se dérobaient. Vies égrenées, une à une, envolées au rythme des ratés et des manquements policiers. Comme ces personnages pixelisés des jeux vidéo – qui auront fini par pourrir la cervelle des ravisseurs –, dont chaque vie virtuelle en moins rapproche du game over, de la mort définitive. Trois vies qui sont autant de fautes lourdes policières. Trois vies qui furent trois chances béantes et autant d’occasions de mettre la main sur le « cerveau » du gang et ses recrues et de sauver la vie d’Ilan. Trois chances gâchées ou les trois vies perdues d’Ilan Halimi…

I

Il y eut donc d’abord « cette » erreur commise par la brigade criminelle de Paris. Le mot « erreur » est presque une litote tant elle a eu, cette erreur, une incidence dévastatrice qui, si elle n’avait pas été commise, aurait assurément changé toute la physionomie de l’enquête. Et pourtant quand y songe, cela ne concernait finalement « qu’un nom ». Un adjectif, un qualificatif… Jamais la phrase de Camus, « mal nommé ajoute au malheur du monde », n’aura trouvé ici plus brûlante illustration. Un nom qui, pendant un mois, fut « non grata ». Un nom toisé, refoulé, muselé, contesté, escamoté, ergoté et, une fois seulement que les faits eurent parlé et que les langues se sont déliées, a pu s’affranchir de toute réserve et de toute approximation. Cette erreur, ce mot que la police française n’a pas voulu entendre, c’est : « antisémitisme ». Erreur policière si indissolublement rattachée à l’affaire du « gang des barbares » et dont le spectre omnipotent ne cesse de l’entourer. Une erreur qui a un avenir. D’autant que la judéité d’Ilan, qui fut son funeste fardeau et le désignât comme proie, aurait dû être, dans le même temps et pendant trois semaines, sa planche de salut providentielle. Ainsi, en dédaignant au crime son caractère antisémite, la police judiciaire n’enlevait pas seulement une chance précaire et momentanée à Ilan d’en réchapper, elle le privait pendant 24 jours d’une opportunité « omniprésente » de s’en sortir. En jugeant mal, la police judiciaire compromettait la réussite de l’enquête et jouait contre son propre camp. Pour peu que lors de l’instruction cette dimension criminogène eût été un instant retenue par ceux qui en avaient la charge, pour peu que le cri de la mère d’Ilan eût été entendue, on aurait soustrait Ilan Halimi de l’enfer. La maman d’Ilan ne courait pas derrière un « label » ni que l’on consente à mettre un nom sur son malheur, elle s’époumonait à nommer le mal et, d’une certaine façon, avant même qu’il soit révélé, criait le nom des assassins de son fils à l’oreille des enquêteurs. Ce mal, et pour la mémoire d’Ilan, ce n’est qu’une fois seulement son corps mis en terre qu’elle a pu ouvertement le nommer et le désigner.

Dédain du caractère antisémite du crime

Les faits ici sont têtus et imprescriptibles. Si bien qu’il n’avait pas échappé aux enquêteurs qu’au début de l’année 2005, juste un an avant l’affaire Halimi, des médecins avaient déposé une main courante pour tentative de racket et d’extorsion de fonds. Parmi eux, plusieurs portaient un nom à consonance « juive ». Fin décembre 2004, ces médecins recevaient en consultation des faux patients qui tous prétendront se prénommer : « Christophe Aubry ». Ce patient multi-têtes a fait la tournée des cabinets simulant ici une grosse fatigue, là une douleur d’articulation et en ressortait invariablement avec un arrêt de travail de complaisance en poche. Quelques jours plus tard, ces mêmes médecins étaient recontactés et, pour acheter le silence de Monsieur Aubry et ne pas être dénoncés au conseil de l’ordre, ils devaient verser des rançons allant jusqu’à 100.000€. C’est bien Youssouf Fofana dont l’identité est encore inconnue qui est déjà aux manettes avec des complicités qu’on retrouvera dans l’équipe du gang. Et si les enquêteurs ne pouvaient encore dans ce mode opératoire bien distinguer la patte de la bande de Bagneux, il était en revanche impossible qu’ils ignorent deux éléments patents qui démontraient qu’il s’agissait bel et bien du même groupe. Lors des échanges par mail entre les ravisseurs et la famille d’Ilan, comme dans l’affaire des médecins rackettés, Youssouf Fofana ne s’embarrassera ni de précaution particulière ni d’originalité. Les deux adresses mail qu’il utilisera seront à un chiffre près quasi identique : mer852@hotmail.fr et, un an après, mer855@hotmail.fr. Pas davantage de prudence pour la cabine téléphonique à partir de laquelle Fofana menacera la famille Halimi et qui sera clairement identifiée pour avoir également servi à faire chanter, un an plus tôt, les hommes en blouse blanche. Il faut ajouter à cela qu’en examinant de près le dossier de l’affaire des médecins rackettés, la brigade criminelle aurait pu y déceler un élément troublant qui, avec un peu d’audace, d’entrain, et de flair censés commander leurs investigations, il leur aurait certainement permis de faire un bond en avant dans l’enquête et s’avérer décisif. Car les « Monsieur Aubry », ces faux patients qui rendaient visite aux médecins pour se faire délivrer des arrêts de travail sous un seul et même nom, habitaient tous pratiquement à la même adresse ! Aux médecins qui la leur réclamaient pour compléter le certificat, les faux patients indiquaient le même nom de rue pour domicile. Cette adresse nous pétrifie autant qu’elle nous sidère : « Rue Serge Prokofiev… ». Le nom de la rue à Bagneux où Ilan, d’abord au n°1 puis au n°4, sera séquestré et torturé pendant 24 jours. Certes, à la décharge des enquêteurs – mais les escrocs ne seraient pas allés jusqu’à leur mâcher le travail –, ce n’est pas la ville de Bagneux qui sera associée et mentionnée sur les avis d’arrêt, mais Paris XVe et XVIe. L’une existe et l’autre pas. Seulement, c’est bien dans la captation du détail, si anodin et si imparfait soit-il, que se fait la différence entre un observateur lambda et un professionnel de l’enquête criminelle. Ainsi pourquoi cette adresse revenait-elle sur les certificats d’arrêt de travail et de façon systématique ? Pourquoi cette adresse et pas une autre ? D’autant plus que, même si le renseignement semble partiel et pauvre, livré ainsi au tout-venant, il ne demeurait pas sans risque pour les membres de cette pseudo-organisation. Pour qui connaît un tant soit peu la banlieue et l’a pratiquée, il ne s’agit pas là d’une manœuvre ni d’une bévue. Il s’agit d’un réflexe. Un automatisme béat, une habitude de quartier. Je connais ce réflexe. Il a été le mien et celui des jeunes des cités avec lesquels j’ai partagé mon adolescence. Pris en flagrant délit par des policiers ou en état d’infraction face à des agents de la RATP qui nous réclamaient nos papiers d’identité qu’on se gardait bien d’avoir sur nous, je dois bien avouer que nous donnions tous systématiquement et invariablement l’adresse de la cité, mais en s’arrangeant toujours pour à la fois ne pas livrer le bon numéro de rue et emprunter l’identité d’un voisin ou celle d’un camarade de ballon rond. C’était une pratique tellement courue dans le quartier qu’on s’en amusait jusqu’à ce que nos propres parents reçoivent l’amende ou la convocation dont ils n’auraient jamais dû être les destinataires… Pourtant, jamais ô grand jamais, il ne nous serait venu à l’esprit de donner une autre adresse que celle rattachée à la cité où nous vivions et où nous avions nos habitudes. Ces faux patients qui constitueront un an après et en partie le gang des barbares, en indiquant la rue Serge Prokofiev aux médecins, ne dérogeaient pas à cette pratique. Cette rue faisait partie de leur environnement, de leur terrain de jeu, de leur « fief », alors « nativement » ils la déclinaient.

Dans l’affaire Halimi, plus l’enquête avancera et plus le sud de Paris, les Hauts-de-Seine, et notamment Bagneux retiendront l’attention de la brigade criminelle. La ville devient même une piste géographique et commence à se démarquer dans le dossier. Pour peu qu’un des policiers en charge de l’enquête sur l’enlèvement d’Ilan Halimi l’appréhende et l’instruise en parallèle étroit avec celle des médecins rackettés. Pour peu que la rue Serge Prokofiev indiquée à répétition sur les certificats éveille quelque peu l’attention et la curiosité de la PJ… Il n’aurait pas eu de mal à dresser la liste des seulement « 3 » rues Serge Prokofiev qui existent en France : une à Paris XVIe, qui, semble-t-il, aurait été vérifiée par la police…, une dans le 91, sans importance… et la dernière… à Bagneux. L’affaire aurait été bouclée ! Il faut ajouter à cela qu’au titre de cet « antisémitisme » qui aurait dû conduire la brigade criminelle à cibler Bagneux, il y eut encore un épisode marquant avant l’affaire Halimi. Un épisode qui ne s’est produit que deux semaines avant le rapt d’Ilan et qui aurait dû constituer pour les enquêteurs un référent constant, presque un fil conducteur de l’enquête dont on n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi les éléments du dossier n’ont pas été épluchés et pourquoi ils furent si mal exploités ? Le 6 janvier 2006, à Arcueil, Michaël D, de confession juive, sera lui aussi approché par une jeune femme, un appât. Et il échappera de très peu à un enlèvement perpétré par Youssouf Fofana et ses complices. Au terme d’un guet-apens, les ravisseurs le lyncheront à coups de crosse et de coups de poing américains sous les yeux de son appât en l’abreuvant d’insultes : « Sale juif », « Crève », « Youpin ». Il n’aura la vie sauve, lui, que grâce à l’alerte donnée par le voisinage. Personne n’ignore dans ce dossier que Michaël D, la veille, a déposé l’appât en voiture en bas d’un immeuble, prétendu domicile d’une amie. Il s’agissait du 175 avenue Henri Ravera, à « Bagneux » ! À moins de 500 mètres précisément de la rue Serge Prokofiev…

Ilan n’était donc pas le premier juif sur la liste macabre de celui qui se fait appeler « Oussama ». Les similitudes flagrantes dans le modus operandi, la promiscuité en date des deux affaires, et l’enlèvement d’Ilan ne pouvaient traduire qu’une montée en puissance et une escalade dans la criminalité du même groupe, et révéler par conséquent un antisémitisme stigmatisant. Quand on ajoute à cela qu’entre ces médecins rackettés, Michaël D, Marc K, un autre vendeur de portables approché par un autre appât, et enfin Ilan, le gang a progressivement et délibérément resserré sa cible autour de victimes exclusivement juives… Les enquêteurs avaient déjà là suffisamment d’éléments qui leur permettaient d’affiner et réduire leur champ d’investigation, et gagner un temps éminemment précieux.

L’instinct maternel de Ruth Halimi, que les enquêteurs n’ont pas su ou pas voulu apprécier, leur livrait pourtant bien l’une des clés de l’affaire. Si l’investigation policière s’était étoffée à partir de cet évident constat et avait retenu l’« antisémitisme » comme « piste sérieuse », elle aurait tissé des ramifications puis fait le lien direct avec des affaires récentes et concordantes qui l’auraient conduite directement dans les Hauts-de-Seine, à Bagneux, et lui aurait permis de concentrer tous ses moyens et toute son énergie autour d’une même zone géographique, d’un même territoire, d’un même quartier. Cet instinct, s’il avait été suivi, les aurait menés sans aucun doute jusque dans le local-chaufferie du sous-sol d’un immeuble où Ilan croupissait et les aurait gardés de commettre une faute aux conséquences désastreuses.

L’arrêt des échanges téléphoniques

Cette faute qui a scellé le sort d’Ilan fut la décision terrible, prise le 8 février par la hiérarchie de la police judiciaire, de stopper radicalement les échanges téléphoniques avec le gang. En même temps que la crim’ sombrait dans un non-sens absolu, coupant soudainement les ponts avec le chef des ravisseurs et se privant ainsi de toute marge de manœuvre, elle aiguisait le ressentiment du boucher ainsi que la lame de son couteau. Or si la police judiciaire avait considéré l’« antisémitisme », si ce n’est comme un axe d’enquête prioritaire à tout le moins comme une piste « à part entière », si elle avait admis que le mentor du gang était, entre autres, mû par une haine anti-juive, potentiellement meurtrière, jamais elle n’aurait tenté le diable et poussé jusqu’à l’extrémité d’ignorer les appels téléphoniques. Au contraire, elle aurait ménagé son principal suspect qui, à tout moment, peut basculer dans l’ignominie. Surtout qu’après les premiers échanges téléphoniques, on découvrira vite qu’il s’agit d’un sujet instable en proie à une agressivité permanente. Si l’affaire avait été approchée sous l’angle de l’antisémitisme, la brigade criminelle aurait-elle seulement songé à prendre un tel risque ?Aurait-elle raisonnablement interrompu des négociations commencées deux semaines auparavant avec le cerveau du gang, au risque de déclencher la furie criminelle de l’interlocuteur ?

Oui, en se rendant sourde aux cris d’une mère et en s’enfermant dans une erreur de jugement, la police judiciaire a incontestablement privé Ilan d’une chance de s’en sortir.

II

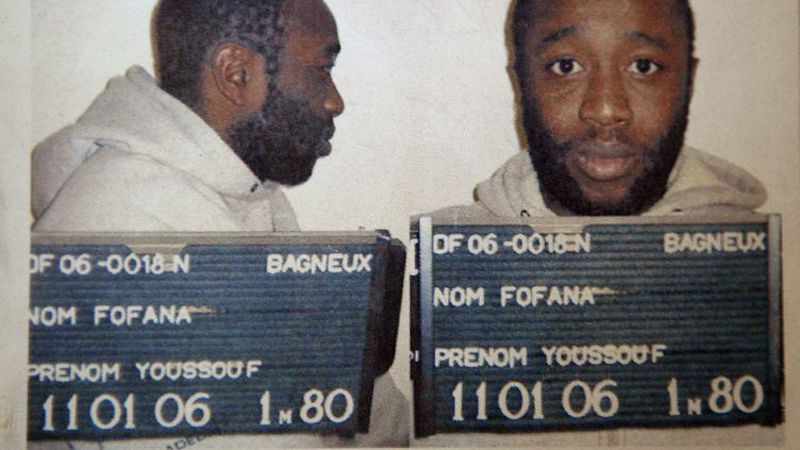

Fofana

La seconde « erreur » policière fut encore à la lettre une erreur « fatale » et qui privera Ilan d’une seconde chance d’échapper à la mort. Une faute béante et obsédante. On sait que la presque totalité des messages, des appels téléphoniques et des mails des ravisseurs adressés à la famille d’Ilan n’ont émané pour ainsi dire que d’une seule et unique personne : Youssouf Fofana. Qui n’aurait laissé le soin à nul autre au sein du « Gang » de négocier à sa place. Cette affaire, il l’a conçue, préparée, organisée. Il en est le « cerveau » et le principal exécutant. Cette affaire, c’est avant tout « son » affaire. Il tient les rênes ; et il veut être assuré jusqu’à son terme que la rançon dont il se réserve la part du lion ne lui échappera pas. Comme il veut, dans la mythologie du gangster qu’il s’est fabriqué, tirer seul de son entreprise crasse toute la gloriole que pourrait lui procurer un succès. Il se rêve selon l’expression policière consacrée, en « beau mec » ou en truand d’envergure. Ainsi, le « boss » veut donner le « la » lors des appels téléphoniques, être le seul encore à dialoguer avec la famille de l’otage, dont il sait que les conversations sont écoutées, et s’assurer donc que personne à part lui ne peut livrer par maladresse aux enquêteurs des informations susceptibles de lui nuire et mettre tous ses plans en échec.

La voix de Fofana

Or, le chef du gang ne tardera pas lors des échanges téléphoniques et notamment avec Didier Halimi, le père d’Ilan, à se montrer prodigue en paroles et obsessionnel par la répétition des coups de téléphone. Si bien que la police judiciaire qui enregistre tout sur bande va vite disposer d’un matériel sonore suffisant pour lui permettre de tirer une conclusion simple, mais capitale : l’interlocuteur est presque toujours le même. Mais a-t-elle jamais tiré cette conclusion ? Et en quoi, pour peu que cette conclusion eût été tirée avec suffisamment de réactivité, se serait-elle avérée décisive ? Pour s’en convaincre, il suffit de se remémorer la « chronologie » des échanges et des messages téléphoniques passés ainsi que la date et l’heure des mails envoyés. Après l’enlèvement d’Ilan dans la nuit du 20 au 21 janvier, ses agresseurs ont mis main basse sur son portable et ses contacts. Le 21 janvier, dans la soirée, l’amie d’Ilan recevra plusieurs appels de l’un des ravisseurs. Le premier, d’une cabine téléphonique localisée place du 25 août 1944, à proximité de la porte d’Orléans. Il s’agit d’une voix masculine et jeune, imprégnée d’un accent africain assez prononcé. Le lendemain, le 22 janvier au matin, elle reçoit deux appels que la police localise maintenant autour d’une même zone géographique dans le Val-de-Marne. L’un au Kremlin-Bicêtre, l’autre rue d’Arcueil à Gentilly. La voix est identique ainsi que l’accent toujours aussi marqué. Puis, de l’après-midi au soir de ce dimanche, le portable de Stéphanie, la compagne d’Ilan, restera totalement muet. Ce n’est que le lundi suivant à 8h que « le » ravisseur refait surface et prend de nouveau contact, mais cette fois les appels proviennent de l’étranger et commencent par « 225 », l’index de la Côte d’Ivoire.

La voix est exactement la même, elle n’a pas changé. Sauf que l’interlocuteur qui est à l’autre bout du fil n’est maintenant plus économe de ses mots, et permet aux enquêteurs de la PJ d’en apprécier davantage le relief.

Dans les locaux de la crim’, après ce coup de fil de l’étranger, on s’affaire, certes, mais on est quelque peu décontenancé alors qu’à y regarder de plus près, bien au contraire, cet appel de la Côte d’Ivoire était une boussole providentielle qui aurait dû mener les équipes du 36 à bon port. Et c’est encore Stéphanie qui échange avec lui et déjà dans le ton empreint de familiarité qu’il adopte, aucun doute ne peut être émis sur qui il est… L’entretien est assez identifiant. Le ravisseur qui s’enquiert de la rançon harangue : « T’as l’argent ou pas… ? ». Stéphanie tente de lui faire comprendre qu’en plus de la difficulté à réunir une telle somme dans des délais si courts, les banques sont de toute façon fermées le dimanche ce qui rend impossible la transaction. Réponse de l’intéressé : « Ah d’accord ! “Hier” t’as dit oui donc tu t’es foutu de ma gueule… ». Ce « H-i-e-r » est vertigineux. Il ne fait que confirmer que l’individu qui est actuellement au téléphone et appelle d’Abidjan n’est autre que celui qui, déjà la veille, contactait l’amie d’Ilan depuis la banlieue de la région parisienne…

Pourquoi, dès l’appel reçu de la Côte d’Ivoire, la police judiciaire de Paris n’émet-elle et ne semble retenir qu’une « seule » hypothèse ? Pourquoi s’enferme-t-elle obstinément sans balayer le champ des possibles et tabler au minimum sur une seconde hypothèse pour amorcer à partir d’« elles » au pluriel, leurs investigations ? Quel est le mauvais génie qui rôde alors dans les couloirs du 36, aveugle à ce point l’élite de la police française et les empêche d’envisager un angle différent tout autant recevable et qui aurait résisté à n’importe quelle objection ?

Les voyages de Fofana

Ainsi la brigade criminelle va considérer, sans jamais se défaire de cette idée fixe, que le « Gang » relève du grand banditisme, avec des ramifications à l’étranger, et réunit deux cellules bien distinctes séparées par 7000 km… et sans jamais non plus se poser la question de ce qui pourrait rendre également possible, à part le don d’ubiquité, l’appel téléphonique du même interlocuteur qui la veille a les pieds en France et le lendemain en Côte d’Ivoire, si ce n’est dans cet intervalle en traversant la Méditerranée et l’Afrique, du Nord à l’Ouest, à la faveur d’un voyage d’avion.

Car l’histoire dira bien que Fofana a pris un vol au départ de Paris dans l’après-midi du 22 janvier pour arriver le 23 au petit matin à Abidjan. Si la police judiciaire en partant de cette simple déduction n’avait pas écarté cette hypothèse, il aurait été alors un « jeu d’enfant », le mot n’est pas trop fort, de passer les menottes, quelques jours plus tard, à Youssouf Fofana. Pour cela, il s’agissait bien évidemment d’interroger les compagnies aériennes desservant les vols à ces dates et qu’on pouvait dénombrer à peine sur les doigts d’une main. En s’appuyant sur les services de la police de l’air et des frontières, une fois la liste des passagers égrenée et recoupée avec l’ébauche du profil dont disposait déjà la PJ et les casiers judiciaires, l’affaire était dans le sac. La brigade criminelle disposait, en effet, déjà d’un profil de Fofana venant du signalement donné par l’employé du Cybercafé où la première photo d’Ilan, le visage bardé de scotch, avait été expédié à la famille Halimi avec la demande de rançon. Certes Fofana ne prend aucun risque et se déplace toujours encapuchonné avec une écharpe qui lui cache le visage, pour autant la description qui en sera faite demeurera très précieuse. On sait qu’il s’agit d’un homme grand, moins de 30 ans, d’origine africaine et dont on peut désormais certifier qu’il était bien ce jour de 21 janvier à Paris, la veille de son départ pour la Côte d’Ivoire.

Mais pour cuirasser une vérité, rien n’est mieux indiqué pour la rendre incontestable que l’opposer frontalement à la contradiction et se faire l’avocat du diable. Considérons alors que, même si la police judiciaire bien inspirée avait retenu la piste des « vols », des « passagers » et leurs casiers judiciaires, cette piste ne pouvait s’étayer qu’au terme d’un travail de recherche titanesque qui aurait monopolisé un temps précieux et nécessité des moyens considérables. Conclusion : tout cela rendait fatalement les investigations impossibles et vaines. Ici, la police judiciaire a toujours botté en touche prétextant que ces listes auraient été inexploitables du fait des contrôles interminables qu’elles supposaient. Pourtant, Alexandre Lévy dans son ouvrage « Le gang des barbares » avance que le 25 janvier la Police de l’air et des frontières aurait été sollicitée pour cette enquête et que la liste des noms des passagers des vols Paris-Abidjan semble bien avoir été réclamée… On voit donc toute l’opacité de cette objection et combien elle est irrecevable. Et elle l’est d’autant moins quand on s’avise des suites de l’enquête et des évènements qui l’ont émaillée. Aussi la brigade criminelle de Paris savait de façon tout à fait formelle que Fofana était à Paris le 2 février pour avoir été filmé dans un cybercafé, comme il était incontestable par l’analyse des conversations téléphoniques qu’il se trouvait le 6 février à Abidjan. Et si, à cette date, elle ne peut encore disposer d’un portrait-robot fiable, la voix de Fofana qui n’a jamais changé depuis le 21 janvier, elle, en revanche, est désormais parfaitement identifiable. Il faut se souvenir que ce n’est pas moins de 700 coups de téléphone, parfois 40 par jour, qui seront passés pendant trois semaines à Didier Halimi, le père d’Ilan. Leur fréquence et leur nombre laisseront largement le temps aux techniciens et spécialistes de la Criminelle, d’en discerner les nuances et les défauts qui la rendront chaque jour un peu plus reconnaissable et confirmera que, de Paris à Abidjan, il s’agit toujours du même « organe ». L’accent est toujours là, la clarté de la voix traduit la jeunesse du locuteur, le vocabulaire et les expressions sont redondants avec un « parlé » et un « phrasé » propres à l’idiome des banlieues. Cependant, un détail s’ajoute, et non des moindres, qui trahit définitivement la voix de Fofana et atteste avec certitude l’omniprésence du cerveau du gang pendant tous les échanges téléphoniques. Il s’agit ni plus ni moins d’un défaut de langue. Défaut sporadique, mais qui freine suffisamment dans son débit l’élocution du chef de banlieue pour qu’on ne puisse que le remarquer. Ainsi, dès qu’il est aux prises avec une contrariété ou sous le coup d’un énervement, il se met à bégayer… Autrement dit, pour la PJ, à chaque fois que l’identification vocale du ravisseur était clairement établie, sa géolocalisation l’était tout autant. La voix de Fofana était une balise, un traceur qu’il suffisait de suivre. Et les enquêteurs qui disposaient d’un tableau exhaustif des appels téléphoniques du ravisseur ne pouvaient que constater que ces derniers provenaient soit de Paris soit d’Afrique, mais sans jamais se chevaucher ou se croiser. Comme ils ne pouvaient qu’observer à la faveur de ce mouchard que le temps qui séparait ces deux appels l’était à chaque fois d’au moins 6 heures. Soit la durée minimum qu’il faut à un avion pour traverser la Méditerranée et l’Afrique. À partir de ce constat monolithique, les enquêteurs de la police criminelle de Paris n’avaient qu’une simple équation à une inconnue à résoudre. Une équation qui s’établissait selon les appels téléphoniques et le traitement des mails et qui renseignait fidèlement sur la position géographique de Fofana. Équation dont n’importe quel logiciel primaire serait venu à bout en moins de trois secondes. Ainsi en s’appuyant résolument encore une fois sur les services de la Police de l’air et des frontières qui pouvaient disposer à loisir de la liste des passagers sur les vols reliant Paris à Abidjan et Abidjan-Paris, la police judiciaire n’avait plus qu’à coucher sur papier et solutionner cette équation avec une facilité sidérante.

À savoir : quel est le seul voyageur au monde à avoir pris en 2006 et en trois semaines consécutives à la fois, un vol entre le 21 janvier au soir de Paris et le 22 janvier au matin à Abidjan ; un vol entre le 25 janvier d’Abidjan et le 30 janvier à Paris ; un vol entre le 2 février de Paris et le 6 février à Abidjan ?

En croisant tous ces vols et en matchant les listes de passagers et quand bien même l’équation se serait quelque peu compliquée par le jeu des escales et des correspondances, « un seul » et unique dénominateur commun en serait ressorti en la personne de Youssouf Fofana, le chef du Gang. D’autant que cette équation se simplifiait et aurait permis l’arrestation de Fofana sans même consulter les casiers judiciaires des passagers, pas plus qu’il n’aurait été nécessaire de solliciter au titre d’une coopération internationale les services de police de Côte d’Ivoire. L’histoire confirmera que, dans l’intervalle de ces dates, le passager Youssouf Fofana, notamment sur des vols Air France, a effectivement bien voyagé…

Passés 23 jours d’inertie, la police judiciaire aurait pu encore, dans un éclair de lucidité, 24h avant qu’Ilan ne soit laissé pour mort dans un bois à la lisière de Sainte-Geneviève-des-Bois, le soustraire in extremis de l’enfer et qu’il en réchappe. En traçant le passager Fofana, la brigade criminelle de Paris aurait donc appris qu’il était titulaire sur Air France d’un billet « aller-retour » pour un le départ le 4 février et un retour le 11 février 2006 au soir. Si bien que le 12 février 2006 au petit matin, lorsque le vol Air France AF702 atterrit à Roissy Charles de Gaulle, il ramenait l’ennemi public n°1 et le faisait tomber directement dans les filets de la police judiciaire, dans une traque à l’économie et sans dommage, qui se serait soldée par un simple : « veuillez nous suivre »… On peut ajouter à cela que, sur ces trois semaines, la consultation des demandes de visa auprès du consulat et de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, où Fofana avait dû se déplacer, se serait avérée tout autant productive…

III

La veste « Adedi »

À la mort d’Ilan Halimi, la brigade criminelle n’avait toujours pas le moindre indice qui lui aurait permis de diriger son enquête. Aucun sens vers lequel s’orienter, aucune direction où aller. Pourtant les indices ne manquaient pas. Et s’il en avait manqué, il en restait encore un autre et de taille. « Un » autre tout aussi imposant. Comme une pancarte de supermarché au milieu d’une route. Un « indice » qui vous vole votre sommeil tant il monopolise votre esprit. Un « indice » qui fut la troisième chance d’Ilan, comme une vie supplémentaire qui va s’enfuir. Une troisième vie perdue. On se rappelle dans cette enquête la déconvenue de la police après qu’elle ait déployé un dispositif de surveillance tentaculaire autour des cybercafés. Cette souricière avait clairement permis de repérer Youssouf Fofana, que des agents d’une brigade pédestre avaient pris en chasse, mais qui finalement leur avait échappé. Là aussi probablement le « 36 »n’est pas exempt de reproche tant il prodigua peu d’informations aux commissariats de quartier sur le profil de Fofana en thésaurisant à grand tort ses renseignements à son sujet. Ces agents de terrain devaient assurément ignorer qu’ils poursuivaient l’ennemi public n°1. S’ils l’avaient su, ils s’y seraient pris sans doute autrement. Avec à la fois plus de discrétion et de sûreté et également plus d’entrain et de synergie. Résultat : Fofana passa à travers les mailles du filet, mais on figera tout de même sur bande un indice très heureux. Car il a été effectivement filmé par une caméra de surveillance dans l’un de ces cybercafés. La vidéo laisse apparaître un homme jeune de 25-30 ans, une écharpe lui barrant le visage, le bonnet enfoncé et la capuche soigneusement baissée qui laissent quand même apparaitre le haut d’un visage. Mais là n’est pas l’intérêt du cliché tiré de cette vidéo. Toute l’attention qu’il mérite doit se porter sur un détail. Un détail qui n’est autre que vestimentaire et dont on n’a finalement fait peu état alors qu’il aurait pu faire basculer toute l’enquête.

Fofana portait ce jour-là une veste style sweat, de couleur grise avec un « a » brodé sur la poitrine et à l’intérieur de la lettre un danseur en surimpression dans une figure de hip-hop, qui se tient sur une main. Ce logo est caractéristique de la marque « Adedi ». Une marque encore peu connue du grand public, mais qui, en banlieue parisienne, commence à se faire un nom et que les services de police n’auront pas de mal à identifier. Nous sommes donc le 2 février. La PJ examine ce cliché. Elle a devant les yeux un indice d’une valeur considérable, mais dont elle n’en tire finalement qu’un très mince profit. Ce logo avait bien entendu son importance pour la police judiciaire, mais juste à des fins de signalement de l’homme recherché. Or, sa portée était infiniment plus grande. Pourquoi les enquêteurs n’ont-ils pas interrogé, de la façon la plus élémentaire et la plus pragmatique, les ressources internet et les bases de données des sociétés par nom de marque ? Ils auraient alors découvert une marque déposée depuis 2000 et une société domiciliée rue des Tertres à Bagneux ! Au contraire des marques passe-partout et surexposées comme « Nike » ou « Reebok » qui prolifèrent en banlieue et auraient été dénuées d’intérêt pour un enquêteur, l’originalité de la « marque Adedi » portée par Fofana aurait dû intriguer… Certes, Youssouf Fofana ne déroge pas au profil « fashion victim », mais il est, lui, sous l’influence d’une marque pour des raisons moins triviales et beaucoup plus sombres. Car ce n’est pas un simple vêtement pour Fofana, mais un habit qui fait « sens ». Sens qui a échappé au pôle psychosociologique de la brigade criminelle. La marque « Adedi », qui a pour acronyme : « Association de différences »… n’est pas une marque pour le chef du gang des barbares, ce sont « ses couleurs », un signe ostentatoire d’appartenance à un territoire. Pas celui de la banlieue, pas même celui du 9-2. Trop flou, trop impersonnel, déjà trop distant tout ça… Non, il s’agit ici d’un territoire davantage circonscrit et bien plus identitaire :« Bagneux ! ». Rappelons ici le défaut de langue de Fofana qui, depuis l’enfance, le fait bégayer, le rend profondément honteux et le rabaisse terriblement. Il n’aura de cesse dans sa vie d’adulte de compenser cette difficulté qui n’en finit pas de le tarauder par des excès d’égocentrisme et des délires mégalomanes. Le rapport des psychiatres qui se sont penchés sur sa personnalité en avril 2007 est édifiant : « Narcissique, dominatrice, égocentrique avec une tendance à l’interprétation, à la toute-puissance et à la projection ». Fofana est bègue et, une fois passée la case prison, il va jouir dans son quartier, auprès de la petite et moyenne délinquance, d’une respectabilité. Il va pouvoir enfin s’affirmer et, d’une certaine façon, lever cette humiliation qui mutile son expression et rend sa langue laborieuse. Cet homme auquel on ne connaît pas d’amis… Le peu de reconnaissance qu’il trouve, il la perçoit dans les yeux des gamins de cité qui le craignent, qu’il tient par la peur, et dont il monnaye les services. Et quand, chaque jour, il revêt le vêtement avec le logo « Adedi », il porte les armoiries de « sa » ville, il arbore l’emblème de « son » quartier, il exhibe le blason de « sa » cité. « Adedi » témoigne de son pré-carré et de l’influence qu’il exerce sur lui. Fofana labélise son entreprise criminelle et l’estampille : « Made in Bagneux ». On pourra relever que jusqu’à son arrestation en Côte d’Ivoire, il continuera à s’afficher aux couleurs de la marque dans un survêtement noir et, devant les caméras, toujours en bon VRP d’une ville et d’un quartier qui le lui rendent bien.

Il est alors extrêmement curieux de constater que l’intérêt porté par les policiers pour le logo « Adedi » a été tardif, ne faisant l’objet d’aucune investigation particulière pendant ces premiers jours si cruciaux de février. Pourquoi ne pas avoir cherché à temps par quel biais Fofana, à Bagneux, se procurait ces vêtements ? N’y avait-il pas, directement ou indirectement, autour de cette société implantée dans sa ville et qui commercialise cette marque, autour de ses gérants, ses créateurs, ses employés, ses réseaux de diffusion ou, plus largement, dans ses contacts, ne serait-ce qu’un fil, aussi ténu soit-il, qui reliait à Youssouf Fofana ou au quartier de la Pierre-Plate, là où il résidait et s’activait ? La photo de Youssouf Fofana en veste « Adedi » a-t-elle été soumise à l’ensemble du fichier client et plus largement aux relations qui gravitaient autour de la société qui commercialise la marque ? En l’occurrence, pour l’exemple, on sait que cette marque a produit avant 2006 une collection de vêtements du groupe Saïan Supa Crew, auteur du tube « Angela », dont deux de ses membres habitaient Bagneux. L’un d’eux, Gérard N., alias « Specta », est natif de cette ville. Il y a vécu très longtemps et précisément dans le quartier de la Pierre-Plate au cœur d’une cité où habite et évolue Fofana, allée du Prunier-Hardy. Gérard N en connait les mœurs, il en connaît les visages, et il aurait connu Youssouf Fofana… Le 2 février, le cliché de Fofana en veste Adedi aurait pu permettre très rapidement à la police de remonter jusqu’à Gérard N. Qu’en aurait-il été si ce dernier avait été entendu par la police judiciaire dans les premiers jours de février ? Et si on lui avait montré le cliché de Fofana, assorti de quelques bandes sonores, peut-on imaginer une seconde que l’oreille aiguisée et experte de ce musicien et chanteur n’aurait pas permis de confondre le cerveau du gang ?

Fort de cet indice à la place du « a » minuscule pour « Adedi » il fallait lire sur le buste de Fofana : « Je suis de Bagneux ! » et alors que le lendemain, le 3 février, Michaël D, l’agressé. d’Arcueil et qui a réchappé de peu, juste avant Ilan, à un enlèvement, rapportait lors de son audition avoir déposé « son appât » aux abords d’une cité de Bagneux, la question qui vient naturellement est : pourquoi la police judiciaire de Paris n’a-t-elle pas foncé immédiatement dans les Hauts-de-Seine et fait le pied de grue au commissariat de police de Bagneux ? N’était-ce pas là un faisceau d’indices concordants suffisant pour qu’on y dépêche des enquêteurs sur place ? Il est donc certain que la police judiciaire n’a malheureusement pas pris la peine de vérifier à temps le K-Bis inhérent à la marque « Adedi » et sa domiciliation à Bagneux. Et Alexandre Lévy, toujours dans l’ouvrage qu’il a consacré à l’affaire, d’évoquer subrepticement cette question : « Enfin, les policiers ont également remonté la piste de la marque – Adedi – dont ils retrouvent le gérant… ». Seulement voilà, cette information extraite de son livre survient au chapitre « Ilan est mort… », donc bien trop tard…

Dans cette enquête où l’on se noie dans les errements de la police, le plus terrible est encore à venir… Et ne démontrera que plus encore combien la piste de « Bagneux » a été littéralement bâclée, sacrifiée sur l’autel de la vie d’Ilan. Ce n’est finalement que le 9 février, soit une franche semaine après qu’on ait récupéré le cliché de Fofana dans le cyber café et recueilli le témoignage de Michaël D. que la police judiciaire daignera se rendre au commissariat de Bagneux. Jour dans l’enquête qu’il faudra marquer d’une pierre noire tant il est accablant. Les enquêteurs du 36 présentent à leurs collègues la seule photo dont ils disposent du chef des ravisseurs. Certes, on l’a dit, elle ne se prête guère à une reconnaissance faciale tant on ne peut distinguer les traits du personnage central dont le visage est caché par une écharpe et une capuche. Seul le vêtement qu’il porte avec le logo de la marque « Adedi » et qui, lui, est parfaitement lisible, pourrait stimuler la mémoire des agents de ce commissariat de quartier. Hélas, cela ne parle à aucun uniforme présent et les fonctionnaires en place sont formels : il est inconnu de leurs services. Les officiers de la crim’ font donc chou blanc et repartent bredouilles… Et pourtant, pourtant… Le 11 janvier 2006, soit seulement un petit mois avant la visite de la police judiciaire dans leurs locaux, la police de Bagneux interpellait un homme noir, de 26 ans et d’un mètre quatre-vingt, en possession d’une arme blanche et correspondant au profil dépeint par les enquêteurs parisiens. Les archives du commissariat de Bagneux resteront muettes alors qu’elles auraient dû parler ! D’autant que la police de Bagneux a photographié l’individu et qu’elle est en possession de sa « fiche anthropométrique ». Et, ce jour-là, l’homme au couteau qui n’est autre que Youssouf Fofana, une fois encore, comme une seconde peau dont il ne se départit jamais, comme une pièce d’identité sur tissu, porte la fameuse veste « Adedi » ! Certes le commissariat de Bagneux a ici une responsabilité écrasante. Mais si les enquêteurs de la crim’ qui sollicitaient ce jour-là leurs collègues des Hauts-de-Seine avaient investi leur commissariat, si ce n’est au pas de charge et au son du clairon, portés par ce minimum de conviction qui aurait rendu la piste de Bagneux « incontournable », alors peut-être que, devant plus d’insistance et de détermination, le commissariat de Bagneux se serait obligé à plus de diligence et de collaboration.

Il est d’ailleurs un élément particulièrement troublant qui n’a jamais été relevé. Un peu d’attention fait remarquer que, finalement, c’est le procureur de la République lui-même qui livrera à la presse une pièce qui sonne comme un aveu d’échec. Une pièce qu’il présentera avec un semblant de soulagement alors qu’à elle seule, elle révèle au grand jour la déroute de ses propres services. Une pièce à charge, implacable, et qui rhabille l’adage : on n’est jamais mieux « desservi » que par soi-même. Ainsi, le 17 février, une conférence de presse s’est tenue au 36 quai des Orfèvres. Jean-Claude Marin, alors procureur de la République, dévoile publiquement la photo de celui qu’il désigne comme « The brain of barbarians ». Elle montre un homme jeune, noir de peau, un visage tout en rondeur avec un semblant de barbe, le cheveu ras, un pull bleu et en dessous un tee-shirt blanc et noir. Projetons-nous maintenant au 25 février, date à laquelle Fofana est arrêté en Côte d’Ivoire et interviewé au siège de la police judiciaire d’Abidjan. On découvre cette fois sur les écrans de télévision le visage de l’individu dans toute la vérité de son âge, et l’on ne peut que constater qu’il n’a plus vraiment grand-chose à voir avec le portrait exposé une semaine plus tôt par le procureur Marin. Il est même difficile d’assurer qu’il s’agit du même homme tant Youssouf Fofana a les joues creusées et présente désormais un profil émacié. La question qui vient donc naturellement à l’esprit est de savoir pourquoi la photo de l’ennemi public n°1 qui a été dévoilée à la presse le 17 Février est désuète, totalement anachronique et le rend pour ainsi dire « méconnaissable » ? Les services de police disposent pourtant bien dans leurs archives d’une photo encore toute fraîche, prête à l’emploi, et parfaitement fidèle au Fofana d’aujourd’hui. Cette photo, on l’a vu, « photo-maudite » pour l’enquête, a été prise par le commissariat de Bagneux en date du 11 janvier, soit seulement un peu plus d’un mois avant la réunion de la presse dans les locaux du 36. De surcroît, il s’agit bien d’un cliché anthropométrique. Difficile de faire mieux pour aider à l’identification de l’homme le plus recherché de France. On imagine l’embarras qu’a dû être celui du procureur et de la hiérarchie policière et on ne peut alors qu’en conclure que Jean-Claude Marin a agi délibérément par omission afin que les médias ne s’emparent d’une pièce qui, à elle seule et à raison, aurait provoqué un tsunami dans l’opinion et aurait jeté sur-le-champ un discrédit sur toute la PJ.

IV

Voici donc, à l’issue de ce périple en absurdie, entre le déni et le refus d’attribuer à une entreprise crapuleuse un caractère antisémite, en passant par la méprise de la police judiciaire parisienne sur la structure et le fonctionnement de cette bande criminelle, jusqu’à l’incapacité de traduire les signes d’un indice ostensible, ce que furent, me semble-t-il, les trois grandes erreurs policières dans l’affaire du Gang des barbares qui ont ruiné les chances pour Ilan d’être sauvé. D’autres erreurs ont émaillé ce dossier, notamment le fait de ne pas avoir voulu diffuser un portrait-robot et procéder à un appel-témoin. La brigade criminelle considérant qu’elle prenait là un risque trop important et qu’on ne pouvait sur un coup de dés jouer la vie d’Ilan. Peut-être… C’est d’ailleurs la seule raison pour laquelle on peut l’exonérer de ce qui reste néanmoins et a posteriori une erreur majeure. Mais pour autant, comment désigner autrement ces journées à partir du 8 février lorsque la police décida d’interrompre subitement et totalement les échanges téléphoniques avec Fofana ? N’était-ce pas là, pour le coup, un bien hasardeux coup de dés, qui déstabilisa, pour le pire, Youssouf Fofana et qui fut fatal à Ilan ! Les psychologues du 36 ont-ils si peu compris que Didier Halimi, son père, était devenu finalement pour Fofana une ligne de flottaison. La seule personne, le seul repère humain qui maintenait le futur bourreau d’Ilan juste au-dessus d’un certain niveau de conscience et le mettait temporairement hors d’état de nuire. Une fois que le cordon fut coupé et le dialogue rompu, plus rien ne retenait la main de Fofana.

Le calvaire de Ilan Halimi

Il est de tradition pour tout juif qui voyage en Israël de se rendre au mur des Lamentations et d’aller en pèlerinage sur la tombe des saints. Pour ma part, voilà 14 ans qu’il m’est impossible de quitter la Terre sainte, sans sacrifier à un rituel : monter au cimetière Guivat Shaoul à Jérusalem et déposer une pierre sur la tombe d’Ilan. C’est ainsi. Rien ne peut m’en détourner. Il ne s’agit pas d’un rendez-vous, mais d’une convocation. Et chaque fois que je me présente devant cette tombe qui a célébré le Nom et dont le Talmud écrit que l’âme s’élève jusqu’en la sixième demeure, je sais que là, précisément là, près d’Ilan, non loin de ses pairs, c’est bien à côté d’un « Tsadik » que je me tiens. Un « Saint » parmi les saints, et consacré dans le judaïsme comme tel par la Lettre. Un « Juste » auquel je m’adresse et prie pour qu’il intercède. Je me souviens de l’émotion qui m’a saisi lorsque, pour la toute première fois, je découvrais son nom taillé sur cette pierre blanche de Jérusalem qui soigneusement le recouvre. Et qu’on me pardonne si la solennité des lieux, et l’instant qui impose le recueillement ont eu raison de ma trivialité et de mes égarements. Si bien que je m’autorisais un dialogue sourd à une voix avec celui que je venais visiter. Et m’entendre oser lui demander ce qu’il faisait là ? Pourquoi ne se trouvait-il pas en ce moment même sur la plage Frishman de Tel-Aviv, à se dorer au soleil avec une paille dans une Limonana, ou s’échiner aux « Matkot » et voir passer les filles qui cette année sont particulièrement jolies ? Pourquoi n’était-il pas à Paris à une terrasse de café ou sur la place de l’Hôtel de Ville à rejouer « le baiser » de Doisneau ? Que fais-tu là, Ilan ? Que fais-tu là ? Cette question, paix à son âme, ce n’est bien évidemment pas à mon hôte qu’elle était destinée. Mais en me mettant à son couvert et par procuration, j’osais apostropher le Maître des lieux. Celui qui sait, Lui, ce qu’il fait là. En même temps que je passais ma main sur cette pierre si lumineuse et si douce comme on caresse le visage d’un enfant, je me souviens m’être dit : « Comme vous avez eu raison, Madame… » en m’adressant à Ruth, sa maman. Comme vous avez eu raison de l’avoir emmené dans ce lieu, qui domine les vallées, perché dans les hauteurs, et qui porte si bien son nom de « Mont des répits », à l’abri des tumultes de la ville et de la folie des hommes. Comme vous avez eu raison d’avoir ainsi, pour l’éternité, préservé sa tombe de toute profanation. Et je me souviens encore avoir serré une dernière fois les poings au sortir du cimetière et murmuré dans la prière qui accompagnait mes pas : « Ne puisse jamais le sang versé d’enfants », « Ne puisse jamais de France d’autres enfants conduits ici ». Elle n’aura pas été entendue et désormais en ce lieu, sur d’autres stèles d’autres pierres désormais m’obligent et je m’interroge sur cette époque et mon pays : qui osera dire encore que l’enfance est une parenthèse enchantée ? Qui pourra encore prétendre qu’avoir vingt ans est le plus bel âge de la vie ? Il n’est juif qui n’ignore les dernières secondes de vie de Rabbi Akiva. Certainement le plus grand maître de la « Michna », la Loi orale juive. Condamné à la peine capitale, on exerça sur lui un supplice paroxystique en le dépeçant à vif avec des « peignes » de fer jusqu’à ce que mort s’ensuive. Et dans son dernier souffle, dans le dernier battement de paupière qu’il sut appréhender et qui annonçait que son corps allait l’abandonner, il réserva cet instant à la glorification du Nom. Cette scène renvoie à un niveau de transcendance majeur et ultime pour qui sait éviter l’écueil béat de l’ascétisme. Mon esprit, jusqu’à la fin de mes jours, sera tourmenté par les 24 jours qu’Ilan a enduré sous les coups et la torture, meurtrissant sa peau d’autant d’ecchymoses que d’hématomes. Trois longues semaines d’une lutte inlassable contre le froid et la faim. Trois semaines, les défenses en miettes, et un œdème accroché aux poumons. Trois semaines, les sens aliénés, la respiration bridée et l’esprit tenu par la peur panique d’une mort qui rôde et qui peut s’inviter à chaque instant. Trois semaines, les yeux et la bouche bardés de rubans adhésifs, les mains menottées, les pieds entravés et une bouteille et un sac plastique qui lui tiennent de « lieux d’aisance »… 24 jours de dégradation et d’humiliation qu’il surmonta et pendant lesquels il fit preuve d’une résistance et d’un courage hors norme. Ma colonne vertébrale sera pour le reste de mes jours les 200 mètres qu’Ilan, les yeux brulés, ventre à terre, a parcourus après qu’on l’ait laissé pour mort, dans un bois de Villemoison. 200 mètres à se traîner en se vidant de son sang, le corps calciné et nécrosé après avoir été aspergé et flambé au White-spirit. 200 mètres à l’aveugle où il a dû s’enfoncer à travers des fourrés hostiles de ronces, la peau noircie et cartonnée, se dépouillant par lambeaux à mesure de sa progression. 200 mètres à ramper dans le noir sur cette terre humide et glacée, et pour un corps qui n’est plus que cloques et pus, les écorces et les aiguilles disséminées sont au sol autant de lames de rasoir. 200 mètres où il a dû, pour avancer, dompter une souffrance par-delà ce qu’il est possible au corps humain d’endurer. Avancer malgré la respiration obstruée par la suie qui enflamme et emplit votre gorge. Avancer malgré l’hypothermie qui paralyse vos membres. Avancer malgré les chutes vertigineuses de tension qui, à chaque instant, vous somment de lâcher prise. Avancer malgré les emballements d’un cœur qui menace de rompre à tout moment. Avancer malgré un corps en état de choc et qui n’est plus qu’une plaie béante… Avancer, avancer encore… Faire taire en soi la mémoire vive de ces 24 jours d’immobilisation forcée où votre être chosifié fut traité comme du « schmattés ». Avancer, ne pas finir là comme un chiffon bazardé. Et s’il faut mourir dans ce bois des Genoux-Blancs, autant mourir debout… tenter un pas, puis un autre… mais comment tenir sur des jambes calcinées, devenues carton-pâte et dont les muscles atrophiés et les nerfs consumés ne répondent plus ? Et s’il faut encore mourir, alors au moins, ne pas mourir seul. Mourir dans les yeux d’un semblable, s’éteindre dans la prunelle de l’humanité. Ne pas finir dans une forêt, animal moribond dont les râles témoignent de l’agonie. Et s’il s’entend geindre de douleur, Ilan ne hurle pas à la mort, il crie à la vie. Ilan veut vivre ! Alors se raccrocher peut-être au sifflet d’un train entendu au loin, ou peut-être encore au murmure des moteurs qu’il perçoit derrière le grouillement des cris de la faune qui l’entoure et, dans un reste de conscience, se rappeler que ce ronronnement mécanique ne peut venir que d’une route et ne mener qu’à l’humanité. N’être maintenant guidé que par lui puisque vos yeux ne vous sont plus d’aucun secours. Et à la force des coudes, puisque vos mains sont restées menottées, se hisser au-dessus des talus, atteindre ces voies ferrées puis cette départementale et regagner enfin, après 24 jours de torture, la civilisation. 200 mètres, non pas d’une marche de la mort, mais d’une course éperdue à la vie. 200 mètres dédiés à la beauté et à la gloire du monde. 200 mètres de lumière, qui repoussent plus loin les ténèbres. 200 mètres par-delà l’instinct primal de survie et à la seule force de l’esprit. 200 mètres de courage, de dépassement et de fierté. 200 mètres à jamais qui sanctifient la vie et célèbrent le Nom. Ilan sera retrouvé vers 8h30 du matin, le corps prostré et nu, recroquevillé dans la position de l’œuf, avec le crâne rasé. Ilan respire encore…

Cela fait quinze ans que la police judiciaire, depuis le 13 février 2006, date à laquelle Ilan succomba, a l’occasion d’effacer ces erreurs. Des erreurs, qui n’auront certes jamais le poids des coups et des blessures, ni l’incandescence du feu qui ont pris la vie à Ilan, mais qui, incontestablement, l’ont privé d’un secours vital qui lui aurait permis aujourd’hui de fêter ses 38 ans. Oui, la brigade criminelle, pendant ces quinze années, avait l’opportunité de réparer ses fautes et ses manquements qui, bien entendu, ne ramèneront jamais Ilan et ne lèveront jamais la perpétuité du malheur auquel sa famille est condamnée. Mais une réparation qui aurait permis de faire triompher totalement la vérité, ne pas être en reste à l’endroit de la Justice, et débiteurs envers la mémoire d’un Homme. Cette occasion qui semble désormais définitivement enterrée – alors que la prescription court toujours – aurait été que la police mette la main sur deux individus dont plus personne ne parle. Deux complices du gang tombés dans les oubliettes de l’Histoire, qui n’ont jamais été inquiétés et sont passés bien étrangement entre les mailles du filet. Ces deux hommes, qui s’en souvient ? Ces deux hommes dont l’implication dans l’enlèvement d’Ilan, dans la nuit du 20 et 21 janvier à Sceaux, fut déterminante, et qui portèrent main forte ce-soir là à Youssouf Fofana et à Jean-Christophe Soumbou – dit « Craps » son associé, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Deux recrues qui furent indispensables pour neutraliser la victime, l’enserrer dans un coffre de voiture et la conduire jusqu’au lieu de son calvaire. Il est notoire dans ce dossier que le cerveau du Gang et son premier acolyte connaissent parfaitement l’identité de ces deux autres ravisseurs sans lesquels l’opération criminelle n’aurait jamais pu s’accomplir. On a du mal à comprendre comment la brigade criminelle et la Justice ne sont jamais parvenues à lever le voile sur l’identité de ces deux hommes. On a du mal à se figurer la raison ultime pour laquelle Fofana et Soumbou n’ont pas été poussés dans leurs retranchements et sommés de livrer le nom de leurs complices. « Soumbou », certainement le plus à même de parler puisque ces « gros bras » furent recrutés par ses soins, adoptera pendant toute l’instruction une position dont il ne variera jamais, et ce depuis sa première garde à vue sur le mode éculé et habile : « J’ai peur des représailles sur ma famille si je les balançais ». Autrement dit, 15 ans après qu’on ait massacré Ilan, deux de ses ravisseurs ne sont toujours pas sous les verrous alors qu’un homme dans cette affaire, Soumbou en l’occurrence – libre depuis à la faveur d’une libération conditionnelle – connaît leur nom et leur pedigree. Comment la Police et la Justice ont-elles fini par renoncer ?

Voilà la seule et unique raison d’être d’un texte qui ne peut se résoudre à ce renoncement et qui n’est autrement animé que par un esprit et une volonté obstinée de justice. Et, de grâce, que certains esprits ne se méprennent pas. De ces lignes n’émerge aucun ressentiment et aucune amertume envers les hommes du 36 quai des Orfèvres dont les états de service sont et demeurent remarquables. Seulement, si Ilan Halimi reste, je le sais, une obsession et un crève-cœur pour beaucoup d’entre eux, alors a fortiori cette obsession à son double. Une autre obsession indissolublement liée à celle de n’avoir pu sauver Ilan mais celle-là, il est encore possible de la faire taire et de s’en débarrasser. L’obsession d’interpeller les deux hommes qui, il y a quinze ans, complétèrent l’équipe macabre des quatre individus lesquels, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2006 ont enlevé Ilan Halimi. Première étape funeste de ces vingt-quatre jours qui lui ont ôté la vie.

La cour de cassation se prononcera aujourd’hui sur une autre affaire Halimi

Aujourd’hui, mercredi 14 avril, la Cour de cassation rend sa décision dans l’affaire du crime de Sarah Halimi. Une décision éminemment périlleuse qui, si elle n’était favorable à un renvoi au pénal, aurait des conséquences dramatiques. La haute cour, après s’être prononcée, pourrait-elle prendre le risque d’exposer la société à un danger immensurable ? Qu’en serait-il si les assassins de la petite Myriam Monsonégo, du père Hamel, et de Samuel Paty avaient pu se mettre à couvert sur le mode : « altération du discernement… bouffées délirantes… passé psychiatrique… usage excessif de cannabis… » ? Et qu’en sera-t-il demain des terroristes qui, pour échapper aux poursuites pénales, joueraient la même partition ? À ce rythme, à quand l’absorption de « Captagon » comme élément à décharge et effet disculpatoire ? La responsabilité de la Cour de cassation sera autant éthique que juridique. Puisse cette décision ne pas enfanter un monstre, une jurisprudence qui pourrait porter demain le nom d’« Arrêt Traoré ». Il appartient donc à la France que « Halimi » ne soit pas seulement un nom qui renvoie au « martyr », au sang et aux larmes, mais un nom qui incarne et symbolise pour les générations futures la vérité, la justice et l’honneur de ce pays.

Livres références :

Émilie Frèche et de Ruth Halimi, 24 jours sur la mort d’Ilan Halimi, Éd. du Seuil 2009.

Alexandre Lévy, Le Gang des Barbares, éd. Hachette-Littératures, 2009.

Elsa Vigoureux, L’Affaire du Gang des Barbares, éd. Flammarion, 2010.

La convergence des embarras ne fait qu’accroître l’emmêlement des pinceaux sur une Toile déjà encline au pompiérisme pyromane.

La drogue est partie intégrante du dispositif kamikaze.

On ne planifie pas une opération kamikaze incluant le sacrifice du bon petit soldat japonais, palestinien ou belge, sans avoir pris soin d’altérer a priori un tant soit peu son rapport à la réalité et, incidemment, à cet instinct de conservation qui en constitue, sinon la pierre de touche, du moins un bon pilier, — il est entendu que l’appréhension du monde ne sera pas abolie, sous peine de gâcher avec sa désintégration l’effet désinhibant recherché par le toxicomane en vue d’améliorer ses relations avec son objet de convoitise bien réel.

On ne comprend pas l’affaire Sarah Halimi si l’on s’en tient à l’aspect antisémite du crime abominable dont la victime nous obsède à juste raison.

Kobili Traoré n’a rien d’un Docteur Petiot ; le mobile antisémite n’est que l’une des multiples composantes idéologiques, fût-elle centrale, de son acte de guerre.

Son nom vient s’ajouter à la longue liste des djihadistes low cost, ces postulants motivés et rageux qui n’ont ni les compétences ni les réseaux requis pour la confection, par exemple, d’un gilet d’explosifs, mais dont l’appel au Jihâd auquel ils s’apprêtent à répondre trouvera sans trop de difficulté le carburant nécessaire au passage à l’acte.

Sarah Halimi était une incarnation du Sheitan pour l’islamonazi en herbe.

Ceux qui l’en convainquirent tout comme ceux qui, comme lui, sont perméables à ces foutaises venimeuses et sanglantes, se tiennent à ses côtés sur le banc des graciés d’une Justice qui ne fait qu’aggraver leur cas et le sien en saisissant la corde qu’ils lui donnent pour se pendre.