On ne nommera personne, ici. Le « n’importe qui » qui préside à nos destinées sociales, pour un temps bref, quoiqu’il soit toujours trop long, s’y reconnaîtra ou non, devra ou non s’y reconnaître – peu importe.

On pourra le regretter – mais c’est, en vérité, secondaire.

L’abîme de perplexité où nous plonge la distribution des pouvoirs parmi les hommes – abîme qui, jadis, nourrit la réflexion des Lumières – est désormais caduc, parce que les Lumières sont mortes, et parce que l’âge qui revient sera de tyrannie, en vertu de ce que Polybe appelait la Révolution ; à savoir qu’inexorablement les régimes de pouvoir se corrompent et sont entraînés dans une ronde infernale de tyrannies et de dépositions des tyrans, qui n’a de concurrente que celle des Constellations – elles aussi caduques, vaincues par la physique moderne[1].

Tyrannie inévitable qui a point, donc, et dont nous subissons les effets que nous ne pouvons plus dire premiers, car ils durent, désormais, et sont installés. Ceux qui, à. Quelque échelle que ce soit, exercent le pouvoir, sont donc les agents, volontaires ou non, de la tyrannie, raison pour laquelle leur nomination est parfaitement négligeable. Qu’ils se veuillent ou ne se veuillent pas des tyrans n’est pas le problème. Ce qui est le problème, c’est la prise de conscience de ce que nous vivons, à toute petite. échelle, aujourd’hui (comme tout se pense désormais à. toute petite. échelle : l’instruction, à toute petite échelle ; la parole, à toute petite échelle ; la littérature et l’art, à toute petite échelle, etc.), dans une tyrannie qui rend comiques les invocations conjuratoires, propitiatoires et expiatoires de « l’état de droit » et de « la démocratie ».

La tyrannie s’atteste par la persécution ; la persécution s’accomplit sur les corps, en tant qu’ils sont soit blessés, molestés – ce qui constitue les formes aigües de la persécution – soit entravés – ce qui constitue la forme subaiguë de la persécution.

Merveille de la pandémie, qui consacre, c’est patent, le triomphe du subaigu !

Promenez-vous dans Paris : tout, désormais, est entrave. L’action de marcher sur un trottoir est entravée par les voies cyclistes qui coupent et cisaillent les trottoirs ; traverser la chaussée, jadis partagée avec les véhicules, se complique du double sens des vélotrotinettesroueslib’, hop! et des voitures qui contraignent à une « prise de conscience citoyenne du vivre ensemble dans la rue des vélos et des voitures et des piétons, si bien que pour traverser, je dois… »

L’action de sortir de chez soi est entravée par le masque, par la nécessité de repérer la distance du policier afin de calculer l’instant exact où je devrai rabattre mon voile pudique sur mon nez infect car infectieux.

L’action de parler est entravée par l’obligation de dire « bonjour » pour commencer, sous peine de comportement antisocial relevé par le chauffeur de bus ou la caissière victime de sexisme que le caissier ne compense pas, puis de récapituler la totalité des interdits politiques (genre, etc.) surajoutés à la grammaire, d’autant plus difficiles à mémoriser qu’ils violentent la grammaire, exactement comme le contre-sens des vélos agresse le sens jadis naturel des voitures.

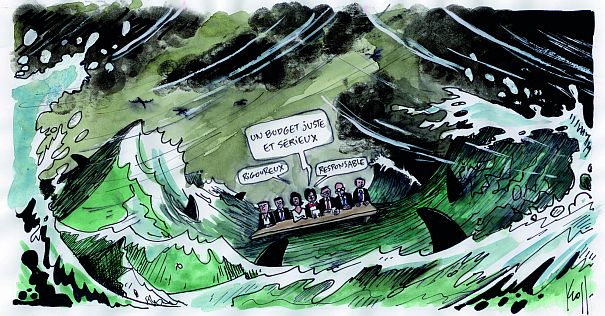

L’action d’exprimer est entravée par l’effondrement de la langue, par l’acharnement à la rabaisser par laquelle la classe politique en général et la parole publique en particulier se sont si bien vulgarisées, sous l’action des spin doctors, que nous sommes enfermés à double tour dans la prison de la novlangue. Cela est vrai. Chaque évitement de feue la belle langue par un politique, un journaliste, un écrivain, sous des dehors d’être proche des gens, est au contraire l’artifice (jadis) cynique qui leur cloue le bec, en clouant en même temps (justice immanente) celui de l’émetteur.

L’action d’acheter est entravée par le gel que je dois mettre sur les mains, par les Conditions générales d’utilisation que je dois accepter, par ce nuage de surveillance que génère autour de moi le passage dans la poussière infinie quoique surprenante de l’espace digital.

L’action de traverser Paris est entravée par les lubies toujours plus agressives de la partition post-écologique où se défait la « ville-monde » (qui se prétendait telle, et qui s’est si bien prétendue telle qu’elle a sombré dans la confusion comme le monde, terme confus et opaque s’il en est.)

Et l’action de vivre et de penser est entièrement entravée par le fait que toutes ces choses – se déplacer, parler – deviennent désormais des problèmes et, plus encore que des sujets de conversation, des obsessions vitales.

« Ça ne se dit pas » : voilà ce qu’aurait dit un homme des Temps Libres à un f(x) de la fonction sociale contemporain. « Ce sont des trivialités ! Des non-idées, des non-événements, vous ne parlez de rien », m’aurait-il asséné. Et le f(x), soit moi, avidement, de baver – heureusement qu’il a (presque) tout oublié !

Oui, qu’on « me » pardonne toutes ces trivialités : elles sont la nouveauté sans doute géniale de la tyrannie, car la tyrannie moderne (dont il faut sans doute que ses chefs petits ou grands s’égalisent, en guise de lot commun, dans l’absence de ce qu’on appelait jadis « hauteur de vue ») réside en ceci justement : elle s’exerce exclusivement sur le trivial.

Raison pour laquelle le terrorisme islamiste est une aberration dans ce tableau, forçant à évoquer des objets aussi incongrus que Dieu, et ce qu’on en fait – dans un monde entièrement trivial, où ne se posent, ne se traitent, ne se racontent (ô l’admirable servilité des écrivains français, dans cette matière ! Ô les immenses labyrinthes où ces Thésée du trivial vont chercher, au bout des couloirs sans fin de leur enfance, le Minotaure de leur propre nullité pour s’en couper la tête !) que des histoires de boulot, de déplacement, de gens qui se soignent et se mouchent, parfois meurent, mais ne sont plus jamais considérés sous le seul angle qui justifia autrefois la vie humaine, à savoir son dépassement, de quelque façon que ce fût.

Fermez les livres qui parlent d’autre chose que de rien. Les éditeurs et les lecteurs sont d’accord, bien sûr.

Ne parlez, en langue politique, que de choses triviales, de la façon la plus triviale possible. D’où la haine active de la langue dans la totalité de la classe politique, au service de sophistes qui ne se sont plus formés auprès de tels Protagoras, pour affirmer doctement que « l’homme est mesure de toute chose », mais de marchands de yaourts, pour dire « qu’on se lève tous pour Danette. »

La violence de la tyrannie qu’exercent objectivement, en opérateurs mécaniques plus qu’en tyrans subjectifs (reste-t-il encore de la subjectivité ?), les organes du pouvoir, mais aussi tant d’autres (ceux qui les remplaceront, dans la disposition où nous avons mis les langues et les corps, piquetés par les data et les règlements piétonniers comme par la machine pénitentielle de Kafka, mais aussi, je dis bien, n’importe qui, dans la queue du supermarché, derrière la vitre d’une administration) tient en ceci : elle norme de façon toujours plus inflexible des existences qui s’en ratatinent à mesure et se moulent, se conforment à une petitesse, à une bassesse révélée dans l’atrocité de la parole publique – laquelle est presque entièrement structurée par la délation, le code de la route et la prophylaxie.

Reste les périodiques protestations de Républicanisme. Elles sont un rituel collectif, parfaitement inepte et vide de contenu, plus ou moins équivalent à la relève de garde devant Buckingham Palace.

Je dirai seulement ceci. Cette tyrannie du trivial n’a qu’un objet, qu’un désir. Les airs superbement – au sens de la superbe – navrés de tel ministre qui « sauve des vies » n’ont qu’une fin. « L’inconscient collectif », cette foutaise qui cèle la vraie parole tonitruante de la tourbe humaine, n’a qu’une fin.

Cette fin : assurer le triomphe du trivial sur l’intelligence, qui est libre, qui se promène et qui flâne, à partir d’un corps, dans un monde qu’elle découvre, nomme et renouvelle à la mesure de ses créations.

Je le redis : la tyrannie du trivial, imposée aux langues, aux corps, aux sujets, aux déplacements, sont une extraordinaire machine à rendre chacun à la fois coupable, vil, méchant et surnuméraire. Quiconque déroge, exactement comme dans le totalitarisme, sera nié (généralement par étouffement numérique, plus confortable tout de même que le goulag.)

Nul doute que les tyrans dont je parle sont, comme tout le monde, les victimes de leur propre tyrannie. Telle autorité politico-culturelle (pléonasmes du Rien) doit sacrément tempêter, dans ses taxis, quand elle rate son rendez-vous avec tel artiste improbable qui barbouille son noir avec l’acharnement d’un Parkinson, ou avec tel financier hébété qui se dresse sur le rocher de même couleur – tout ça parce que la Bastille, piquetée de ses règlements circulatoires comme un dé à coudre de ses crevasses, est devenue un fantastique espace de persécution du déplacement humain – et qu’elle, haute autorité et pauvre choute, y est engluée comme tout le monde.

Parce qu’en fait, la tyrannie est la tyrannie qu’exerce chacun sur chacun. Tyrannie pulvérisée, poudroyante, comme les petits points de l’écriture inclusive qui ont décidé de tyranniser à leur tour les mots de la langue.

De l’air, de l’air, de l’air !

Et hop, remettez vos masques, et en cadence, s’il vous plaît. Après tout, il faut le savoir : nous sauvons des vies, « chacun à notre échelle. » Des vies pour Rien.

Enfin, ce qui est heureux, c’est que tout cela, que j’ai écrit, n’existe pas. Le silence règne, sur le Versailles souterrain (ou sur la Conciergerie, si vous préférez) où nous sommes tous enchaînés, tous nouveaux tyrans, tous absolus concierges.

Les Bastilles à prendre, les albatros « exilés sur le sol au milieu des huées », eh bien ce sera pour une autre fois.

[1] Voir à ce propos le début de Profils perdus de Stéphane Mallarmé, Jean-Claude Milner, Verdier, 2019.