La Peste noire de 1347-1352 et les vingt-cinq millions de victimes qu’elle sema à travers l’Europe est connue de tous. Mais peu savent qu’il y eut aussi – et ce ne sont, pêle-mêle, que quelques exemples parmi des centaines – les épidémies de peste bubonique de Londres en 1563, celle de Venise en 1575-1577, de Milan en 1576, celle d’Italie du nord en 1629-1631 (qui fit un million de morts sur une population de quatre millions d’habitants), la peste de Séville en 1647 (60 000 victimes, soit près de 50% de la population de la ville), celle de Naples en 1656 (240 000 morts sur une population de 400 000 habitants), celle de Gênes la même année, la peste de Londres en 1665 (100 000 victimes, environ 25% de la population), celle de Vienne en 1679 (au moins 70 000 morts) et, dernière grande peste d’Europe de l’Ouest, la peste de Marseille en 1720 (qui se répandit dans toute la Provence et envoya à la tombe 100 000 âmes).

Les Temps modernes sont, pour l’Occident, l’âge des pestilences – principalement à cause de la récurrence des pestes, du XIVe au XVIIIe siècles, mais également du fait de l’apparition de la syphilis au XVIe siècle, alors connue sous le nom de vérole. Le XIXe siècle fut, lui, l’époque des épidémies de choléra. Ces maux incurables étaient inconnus du Moyen Age. Nos Temps modernes, considérés comme ceux du progrès scientifique et technique avec la Renaissance et la Révolution scientifique, sont, en réalité, aussi les Temps de la peur – une peur que le Moyen Age, réputé être l’âge sombre par excellence, n’avait jamais subi dans de telles proportions. Cette peur ambiante ne concernait pas que les épidémies : à partir de la fin du XIVe siècle, les famines et les guerres (en particulier les guerres de religion qui ensanglantèrent l’Europe au XVIe et au XVIIe siècles) se multiplièrent partout sur le continent. Plus que de peur, le climat social était teinté d’une crainte latente, une peur sans réel objet, toujours là, favorisant les superstitions, le rejet de l’étranger et le repli dans la Foi.

Si, avant l’ère moderne, la maladie était un référent social partagé par tous (un simple rhume pouvait terrasser quiconque), la crainte de la peste était certainement la plus terrifiante pour les populations car c’était un mal contre lequel on ne pouvait absolument rien et qui fauchait des milliers de personnes en quelques semaines, rasant de la carte des villes et des villages entiers. La peste, c’était l’Apocalypse faite réalité. Quand la maladie se déclarait et qu’elle était formellement identifiée par les autorités (ce qui prenait un certain temps, les pouvoirs en place refusant généralement d’admettre la réalité par peur de la panique), elle conduisait la société à un point de quasi-rupture : les populations désemparées cédaient au sauve-qui-peut général, et les conventions sociales, si rigides à l’époque, disparaissaient d’un coup. La peste désagrégeait les communautés, faisait sauter toutes les barrières et toutes les solidarités traditionnelles.

A côté des récits et des chroniques décrivant le désarroi et la misère des populations face à ces infections, les pestes ont suscité un bon nombre de représentations artistiques. Elles constituent de précieux témoignages de ces périodes critiques de l’histoire. Ces images donnent un visage à la peur, mais nous informent également sur les croyances et les espoirs des femmes et des hommes face à la maladie.

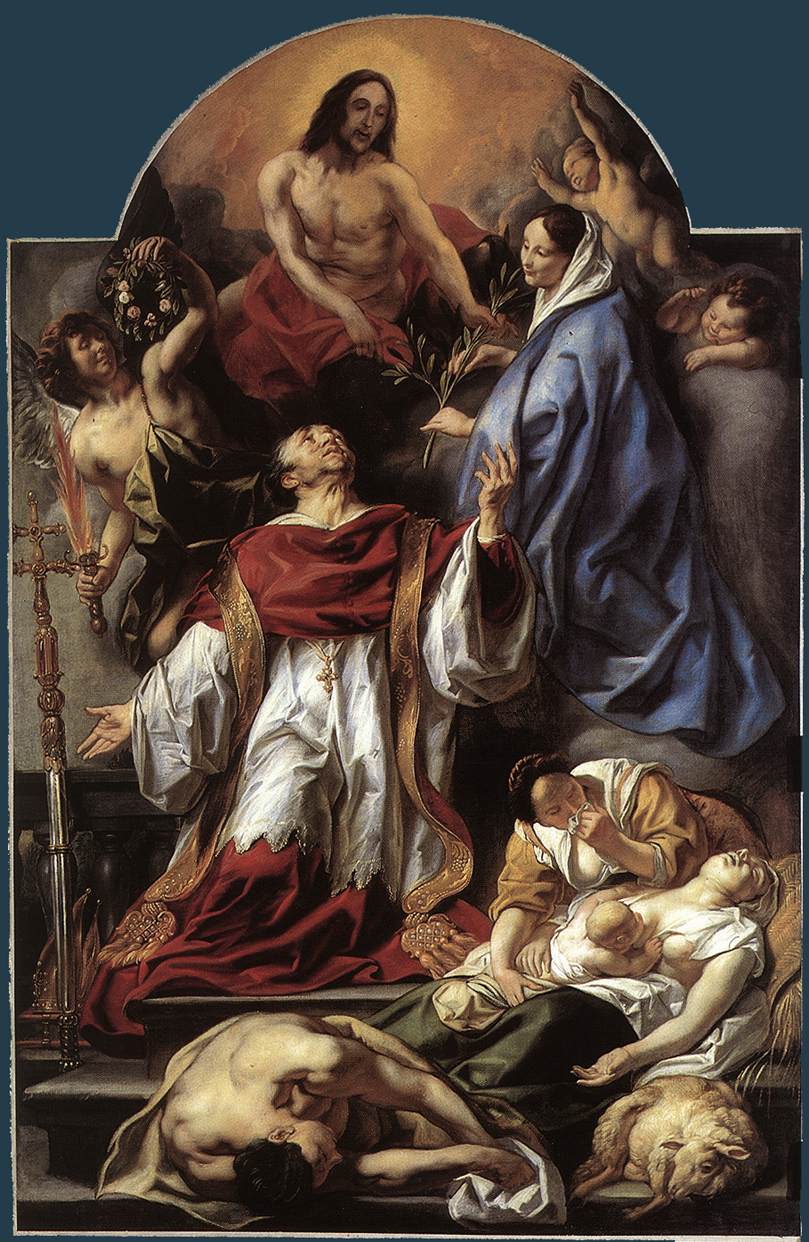

Disons-le d’emblée, il existe assez peu de représentations réalistes nous montrant concrètement les effets des épisodes de peste dans les villes ou les campagnes, avec les amoncellements de cadavres purulents abandonnés aux corbeaux dans les rues désertes, les maisons barricadées et les charrettes déversant tant bien que mal les corps sans vie dans des fosses communes hâtivement creusées et rebouchées. D’une part, les villes où la peste était détectée étaient généralement mises en quarantaine, seule solution connue pour contenir l’infection – condamnant ceux qui n’avaient pu s’enfuir à temps, souvent les plus pauvres, à une mort certaine. Conséquence : personne n’entrait et personne ne sortait de la cité et la priorité n’était certes pas d’envoyer quelque peintre exécuter des tableaux dans les rues empestées. Mais, surtout, on préférait transcender la maladie au moyen de grands tableaux d’autel plutôt que de peintures montrant la réalité de ce mal terrible : au vrai visage de la peste, on préférait les ex-voto glorieux où des saints thaumaturges réputés pour avoir chassé la peste occupent la majeure partie de l’espace de la toile, sous l’apparition salvatrice de la Vierge ou du Christ. Dans ces œuvres gratulatoires (peintes en remerciement pour une grâce reçue, c’est-à-dire la fin de la peste), l’évocation de la pestilence est confinée aux parties inférieures du tableau, où quelques corps sans vie et aux chairs intactes sont étendus dans une noble nudité à la grecque. Dans ce genre de tableaux, comme ceux de Jacob Jordaens (Saint Charles Borromée prêtant assistance aux pestiférés de Milan, 1655, Anvers, église Saint-Jacques) ou de Sebastiano Ricci (Le pape saint Grégoire Ier invoque la Vierge pour obtenir la fin de la peste à Rome, 1700, Padoue, basilique Santa Giustina), les rares pestiférés représentés au bas de la toile deviennent en fait les attributs des saints thaumaturges, permettant de les reconnaître et d’invoquer leur protection. En l’occurrence, saint Sébastien, saint Roch et, à partir du XVIIesiècle, saint Charles Borromée (l’archevêque italien, canonisé après sa mort, assista les Milanais lors de la peste de 1576) étaient les principaux saints implorés pour protéger les communautés de la peste, aux côtés de la Vierge Marie.

Les danses macabres de la fin du Moyen Age

C’est aux XIVe et XVe siècles – les premiers siècles de la réapparition de la peste en Europe après huit cents ans d’absence – que les représentations les plus morbides voient le jour même si elles ne montrent pas directement les pestiférés. A cette époque, le fatalisme le plus noir naît alors que la Guerre de Cent ans fait rage en France, que les famines se multiplient et que la peste sévit chaque année quelque part sur le continent. Le contexte est un terrain fertile pour les discours eschatologiques, qui reviennent en force dans les prêches de saint Bernardin de Sienne, Savonarole et, bien sûr, Luther. Tous décrètent la fin du monde proche si l’homme ne rentre pas dans le droit chemin de la moralité – la peste et les autres maux qui déciment les populations étant invariablement interprétés comme des châtiments divins punissant le dévoiement de l’homme. Sur les murs des églises, apparaît un nouveau genre de représentation, entre imagerie sacrée et profane : les Danses macabres. Thème iconographique développé à la fois au théâtre et en peinture, la danse macabre réunit en une farandole une quarantaine de personnages représentant toutes les classes sociales, emmenés dans une danse sans fin par des squelettes moqueurs. Du pape au laboureur en passant par l’empereur, le cardinal, le noble, le prêtre et même l’enfant, toute la société est réunie par le même destin : la morale est que la mort fauche de manière indiscriminée les femmes et les hommes sans distinction d’appartenance sociale ni de richesse. L’apparition de ce type d’imagerie dans les sociétés d’Ancien Régime structurées en trois corps sociaux imperméables est la conséquence directe de l’irruption brutale de la peste en Europe à partir de la moitié du XIVe siècle. Ce genre de memento mori apaisaient les pauvres et rappelaient aux privilégiés que face à la mort leurs prérogatives n’étaient rien. Un exemple célèbre est la Danse macabre peinte par le peintre allemand Bernt Notke dans l’église Saint-Nicolas à Tallinn, en Estonie, datant de la fin du XVe siècle : le fragment conservé représente les puissants – de gauche à droite, le pape, l’empereur, la reine, le cardinal et le roi, jetant des regards inquiets et hésitant à entrer dans la danse de la mort.

Le Tintoret et le vrai visage de la peste à Venise au XVIe siècle

Au siècle suivant, une rare exception à la règle tacite qui veut qu’on ne montre pas la putréfaction des chairs dans un tableau d’église est constituée par une vaste composition exécutée par l’un des peintres les plus originaux de la Renaissance, Le Tintoret (1518-1594), grand maître vénitien du XVIe siècle réputé pour son indépendance et son caractère irascible. La commande la plus prestigieuse de sa longue et fructueuse carrière fut la conception du décor de la Scuola Grande di San Rocco, la plus puissante des confréries religieuses de Venise. Composée de laïcs – des nobles, des marchands, des officiers publics –, elle était dédiée à saint Roch, guérisseur de la peste, et l’une de ses principales activités charitables consistait justement à assister les malades. Pour décorer le magnifique palais que les confrères se firent édifier au milieu du siècle, Le Tintoret peignit, entre les années 1560 et 1580, un cycle d’une trentaine d’immenses toiles tapissant les murs et les plafonds des vastes salles intérieures. Dix ans auparavant, en 1549, à la demande de la confrérie, il avait déjà peint un tableau large de six mètres pour orner le chœur de l’église dédiée à saint Roch, située juste en face du palais de la Scuola : Saint Roch guérissant les pestiférés est une toile d’une grande originalité – et l’un des chefs-d’œuvre méconnus du peintre. Elle reflète parfaitement cet esprit libre et quelque peu frondeur qu’était Le Tintoret, artiste courtisé des grands mais qui savait insérer des éléments tirés de l’observation de la vie réelle dans les commandes publiques qu’il recevait. Cadré sur une magistrale oblique en profondeur s’étendant de gauche à droite qui creuse l’espace, le tableau représente l’intérieur d’un lazaret où la figure de saint Roch, dépeinte au milieu et reconnaissable à son auréole, s’emploie à guérir les pestiférés les uns après les autres par la simple imposition des mains. Le tout baigne dans un clair-obscur irréel (c’est la première fois dans sa carrière que Le Tintoret use de cet ambitieux procédé), où l’ombre signifie symboliquement la maladie et la mort et la lumière la guérison miraculeuse et le Salut. Dans cet hôpital virtuel ressemblant à une véritable cour des miracles, Tintoret a réussi à insérer discrètement plusieurs représentations assez peu conventionnelles pour l’époque.

Bien visible, tout à droite, dominant d’une tête tous les autres personnages, la vieille mère qui soutient sa fille malade dans la partie droite, est en fait une allégorie de la Peste elle-même : comment expliquer autrement son aspect squelettique, son corps décharné et la teinte verdâtre, presque livide, de sa carnation, tandis que ses cheveux blancs semblent ceux d’une vieille sorcière ?

Allégorie de la peste à droite mais réalité de la maladie à gauche : à l’autre extrémité du tableau, les trois belles figures de jeunes hommes à demi-nus, à la gestualité rhétorique qui les fait ressembler à des statues gréco-romaines ou à des modèles posant dans l’atelier du peintre (on sait que Tintoret recopiait souvent dans ses tableaux de petits modèles de sculptures en cire d’après des statues de Michel-Ange, de Sansovino ou des antiques célèbres), pourraient paraître ce qu’il y a de plus classique et de moins réaliste – voit-on jamais de tels éphèbes s’exhiber dans des hôpitaux ? Mais à les observer de plus près, on remarque que ce qu’ils montrent par leurs gestes, autant si ce n’est plus que leurs corps vigoureux, ce sont des marques sur leurs corps musculeux : celui qui se tient debout, comme juché sur un piédestal, a deux bubons rouges sur sa jambe gauche, celui assis en a un sous l’aisselle et un autre sur la cuisse gauche ; enfin, le jeune homme allongé désigne une plaie sur le haut de son bras. Ce sont bien là les stigmates de la peste, rares blessures éparses sur des corps autrement sains mais bien identifiables car désignées par les personnages eux-mêmes. De l’art de montrer tout en cachant. C’est dans ces petits « effets de réel » que réside le génie du Tintoret.

Enfin, à gauche de saint Roch, on voit l’un des deux morts du tableau, un homme allongé, représenté dans un raccourci perspectif magistral qui suit les lignes de fuite matérialisées par le carrelage. Il a succombé à la peste avant l’intervention du thaumaturge et, pour bien signifier ce fait, le peintre l’a judicieusement placé dans le dos de saint Roch, dans la tâche sombre de son ombre portée. La tête de ce mort est presque invisible, signe que, pour lui, il n’y a plus d’espoir. Son corps verdâtre nous indique bien la cause de son décès.

Jamais avant à Venise, ni après, la peste n’aura reçu un visage si proche du vrai : Le Tintoret, en plaçant saint Roch dans une lugubre salle d’hôpital, parvient à montrer la maladie dans sa réalité clinique sans pour autant céder au macabre et au misérabilisme. Son tableau se tient en un équilibre parfait entre deux pôles : il parvient à respecter les conventions, à ne pas choquer les consciences de l’époque, à exalter la puissance rédemptrice du pouvoir divin en idéalisant suffisamment la scène tout en nommant et en montrant clairement cette mort noire qui frappa Venise la Sérénissime tant de fois au cours de son histoire.