Miss Urania

Un scandale éclatait en France en 1876. Le comte de Germiny, marié, père de trois enfants, l’un des chefs du parti royaliste, était surpris par la police dans un urinoir des Champs-Élysées avec un gigolo âgé d’à peine dix-huit ans. Un scandale terrible. Germiny se retrouvait devant un tribunal pour outrages aux mœurs et excitation de mineurs à la débauche, condamné à trois mois de prison, vomi par son parti, exclu de toute société respectable. Les journaux se déchaînaient. Ils en profitaient pour associer la monarchie à la sodomie.

L’incurable

Les républicains desserraient la censure, ce qui permettait à Huysmans de publier A rebours en 1884, un roman dont le personnage principal, le duc des Esseintes, apparaît comme l’incarnation de la décadence. Et par «décadence», entendez évidemment «homosexualité».

Le duc des Esseintes fréquente des femmes. Mais, justement, la plus remarquable d’entre elles, une acrobate de cirque, se nomme Miss Urania, du nom de la planète Uranus, qui désignait couramment l’homosexualité en termes astrologiques, si bien qu’on appelait tout aussi couramment les homosexuels des uranistes.

Miss Urania rappelle Mariquita. Huysmans recourt à un chiffrage, comme le faisait Balzac. Mais la langue de Huysmans est bien plus facile à décrypter que celle de Balzac. Un lecteur peut facilement deviner que Miss Urania est en réalité un homme travesti en femme. Huysmans le signale presque clairement. Ainsi, dans son numéro de cirque, «après avoir tout d’abord été une femme, puis après avoir hésité, après avoir avoisiné l’androgyne», Miss Urania semblait «devenir complètement un homme.»

Huysmans emprunte beaucoup de choses à Balzac, à commencer par la monstruosité qui caractérisait alors l’homosexualité. Cependant, dans le cas de Des Esseintes, la monstruosité se confond avec la dégénérescence qui affecte l’aristocratie en particulier, selon un lieu commun alors. La monstruosité prend un aspect médical. Elle devient une tare héréditaire, une maladie incurable, associée à toutes sortes de troubles du comportement. Huysmans trace le portrait d’un homosexuel «médicalisé» : un dégénéré, un infirme de naissance, un malade-né.

Raphaël de Valentin se présentait déjà comme un malade dans La Peau de chagrin. Huysmans s’en est évidemment inspiré. La fameuse tortue à la carapace incrustée de pierres précieuses du duc des Esseintes se trouvait déjà, incrustée d’un navire miniature en ivoire, chez Raphaël dans La Peau de chagrin.

Il y a tout de même une différence fondamentale entre les deux personnages.

Raphaël éprouve la peur panique de mourir parce qu’il ne parvient pas à refouler ses désirs, mais ça ne dépend que de sa volonté.

Des Esseintes, au contraire, est victime de son hérédité. S’il est généré, il n’en porte pas la responsabilité. Il n’a pas décidé de devenir homosexuel. Il l’est devenu par la force des choses. Il ne s’en sent pas coupable, pas plus qu’il n’éprouve l’envie de se suicider.

Des Esseintes ressemble beaucoup plus à Vautrin : un monstre sympathique, un monstre attirant, un monstre séduisant.

Balzac était obligé de peindre un homosexuel sous une apparence monstrueuse. Huysmans, également. La censure n’aurait jamais admis qu’ils donnent une image favorable de l’homosexualité. Mais la monstruosité d’un Vautrin ou d’un Des Esseintes compose comme un négatif photographique qui renvoie tout de même à une image positive.

Ecœuré par la société de son temps, Des Esseintes apparaît comme un révolté à sa manière. Ses troubles de comportements, ses extravagances, ses excentricités prennent l’allure d’un défi lancé à un ordre social fondamentalement injuste. Des Esseintes agit en provocateur. Il peut bien passer pour un fou, ou pour une folle, il n’incarne pas moins l’homosexuel décoincé, décomplexé, déculpabilisé, justement parce qu’il est incurable.

À rebours eut un retentissement considérable en France et plus encore à l’étranger, en Angleterre en particulier, où il apparaissait comme le manifeste de l’homosexualité.

L’autobiographie

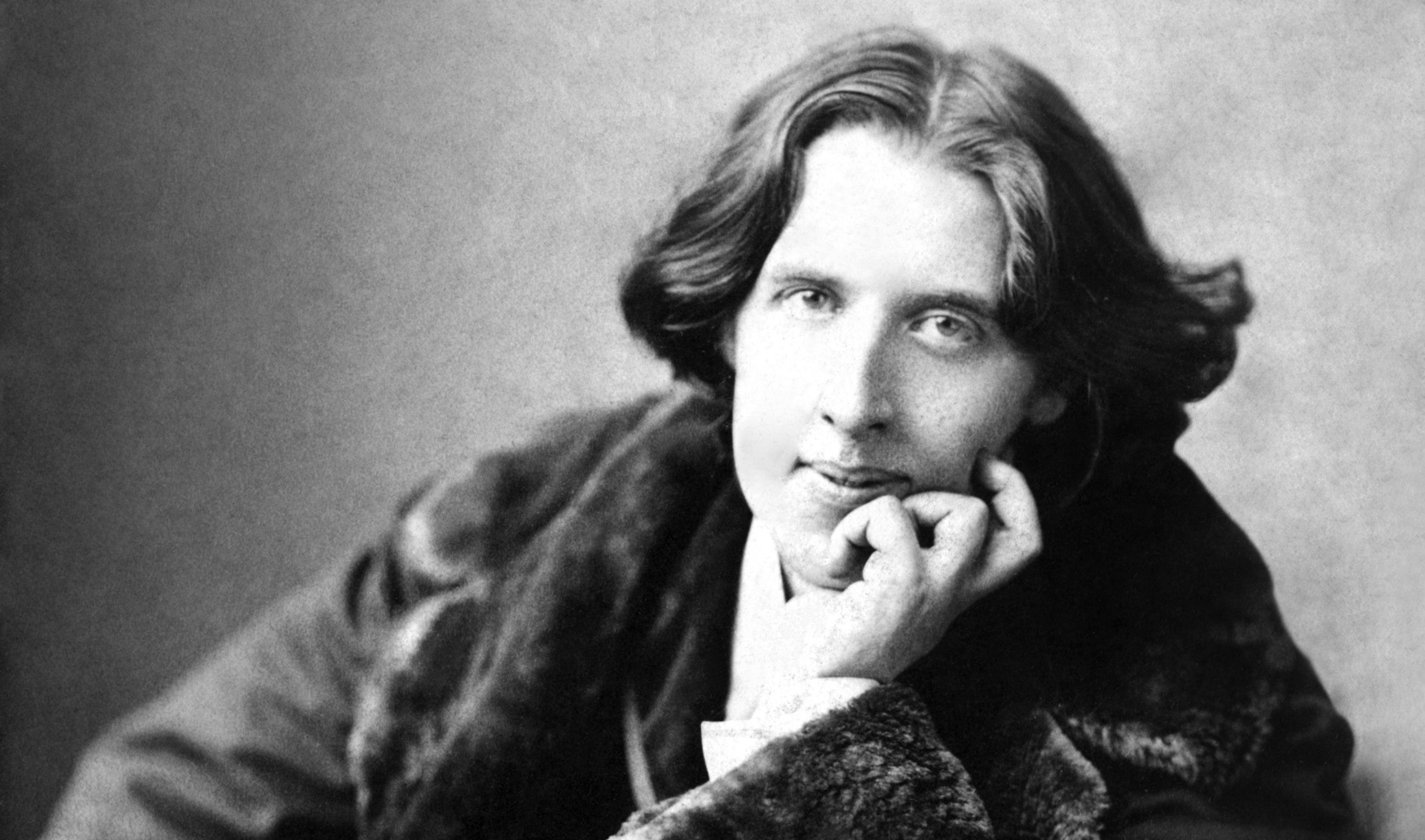

Oscar Wilde publiait Le Portrait de Dorian Gray en 1891. Il prenait modèle à la fois sur Balzac et sur Huysmans. Il inventait un monstre, mais un monstre secret, un monstre dont personne ne se doute qu’il est un monstre.

Dorian Gray illustre, en apparence, l’idéal tel qu’on célébrait alors en Grande-Bretagne. Il incarne tout à la fois la jeunesse, la beauté, le charme, la noblesse, la fortune, la culture, mais aussi la vérité et la bonté, car personne ne peut imaginer qu’un jeune homme pareil puisse mentir ou commettre une mauvaise action.

Dorian incarne tellement bien l’idéal que Basil Hallward, le plus grand peintre anglais d’alors, se décide à peindre son portrait afin d’en faire un chef-d’œuvre, une image qui ne changera plus, destinée à être exposée dans un musée.

Mais Dorian, lui, changera inéluctablement, il vieillira, il perdra peu à peu son charme, il deviendra de moins en moins beau, et alors il n’intéressera plus Basil.

Balzac avait déjà abordé ce thème dans l’une de ses nouvelles, La Maison du chat-qui-pelote, l’histoire d’un peintre qui tombait amoureux d’une jeune fille parce qu’elle incarnait précisément l’idéal. Il réalisait son portrait. Il en faisait un chef-d’œuvre. Et puis il se désintéressait de son modèle. Et il la laissait mourir de chagrin.

Dorian n’incarnera pas longtemps l’idéal. Il en prend conscience. Et, justement, il émet le vœu que ce soit le portrait qui change, et pas le modèle. Un vœu qui va se réaliser en donnant au roman son aspect fantastique.

Cependant intervient un troisième personnage, lord Harry Wotton, qui se laisse séduire, non seulement par l’image de Dorian, mais par son être réel. Wilde décrit un coup de foudre entre Harry et Dorian. Ils entament aussitôt une relation. Ils vont former un couple, tout en préservant les apparences. Même si Wilde ne l’énonçait pas clairement, les allusions à homosexualité de ses deux héros sont si nombreuses que des lecteurs pouvaient facilement l’entrevoir.

Entre Vautrin et Balzac, comme entre Des Esseintes et Huysmans, il y avait une distance considérable. Balzac n’était pas un forçat évadé du bagne, pas plus que Huysmans n’était un aristocrate décadent, alors que Wilde vivait de la même manière que Harry dans le roman. Wilde livrait une espèce d’autobiographie où il était reconnaissable.

Il s’affichait alors avec un garçon de vingt ans, lord Alfred Douglas, l’un des fils du marquis de Queensberry. Queensberry n’appréciait pas du tout Wilde. Il se rendait compte de ce qui se passait entre son fils et lui. Cependant Wilde était marié. Il avait deux enfants. Sa femme lui servait de paravent en quelque sorte. Le public ne se doutait pas qu’il était homosexuel.

Les pièces de Wilde remportaient alors un triomphe dans les théâtres de Londres. Il se sentait très sûr de lui. Même s’il était harcelé par des maîtres-chanteurs qui le menaçaient de révéler son goût pour les hommes, il était persuadé que son image d’auteur célèbre, père de famille, reçu dans la plus haute société, lui assurait une immunité. Il n’avait pas tout à fait tort.

Si Queensberry n’avait pas provoqué le scandale qui conduirait Wilde devant le tribunal où il avoua finalement son homosexualité, peut-être que personne ne serait jamais arrivé à prouver, sans le moindre doute, qu’il était homosexuel.

Wilde fut condamné à deux ans de travaux forcés. Une peine très lourde, dans un bagne comparable à celui où Vautrin se retrouvait, précisément, dans les romans de Balzac, un destin qui terrorisait les homosexuels.

Le secret

«Le plus grand chagrin de ma vie ? La mort de Lucien de Rubempré !» affirmait Wilde. Il était très lié à Henry James, un romancier avec qui il partageait la même admiration pour Balzac. Ils formaient une école balzacienne autant qu’homosexuelle en littérature, une école clandestine, bien entendu.

James publiait Le Motif dans le tapis en 1896. Un motif que personne ne remarque, et pourtant présent dans le tapis. James était beaucoup plus discret que Wilde, si discret que les critiques qui commentaient son œuvre ne se sont jamais douté de son homosexualité jusqu’à ce que l’on découvre sa correspondance après sa mort.

Le héros du Motif dans le tapis est justement un écrivain qui apprend à un critique, un spécialiste de son œuvre, qu’il n’a jamais soupçonné la présence d’un thème essentiel dans ses romans, précisément comme un motif secret inscrit dans un tapis.

Comment ne pas songer que ce motif, c’est l’homosexualité ? Pas exclusivement l’homosexualité. Le secret met en jeu bien d’autres dimensions, pour James. Mais il comporte toujours une dimension homosexuelle. Elle transparaît dans un grand nombre de nouvelles de James, notamment dans La Bête dans la jungle ou dans Les Papiers d’Aspern. D’une manière et d’une autre, l’homosexualité fait sentir sa présence comme un souffle, comme un parfum que l’on ne cesse de respirer chez James, ne serait-ce qu’à travers son style.

L’attitude sentimentale

Freud publiait Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci en 1910, un essai où il repérait, précisément, la présence de l’homosexualité dans toute l’œuvre de Léonard.

Jugé pour sodomie par un tribunal de Florence, il ne fait pas de doute que Léonard aimait les hommes. D’un amour platonique ou d’un amour charnel ? La question n’avait guère d’importance pour Freud. Il élaborait une thèse qui lui permettait de relier la littérature homosexuelle ancienne à la littérature homosexuelle moderne. Amour platonique ou amour charnel, peu importait. Il s’agissait du même phénomène.

«Ce n’est pas la réalisation, mais l’attitude sentimentale qui décide, quand il s’agit de reconnaître en quelqu’un l’inversion», observait Freud. L’inversion, c’est-à-dire l’homosexualité, n’implique pas forcément de véritables rapports sexuels : elle ne dépend que d’un tempérament.

James soutenait la même thèse à sa manière. Ce qui constitue le «motif dans le tapis», c’est-à-dire le secret fondamental pour qui veut analyser un roman, c’est l’âme d’un romancier, autrement dit son attitude sentimentale.

Il est possible que Balzac n’ait eu que des relations hétérosexuelles. Personne ne saura jamais s’il mangeait du papier. En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’il éprouvait, dans une part de lui-même, les mêmes sentiments qu’un homosexuel, les mêmes angoisses, les mêmes espoirs, les mêmes tourments, sinon il n’aurait jamais pu inventer un personnage comme Vautrin.

Le signe

La littérature homosexuelle se conçoit comme la littérature juive. Proust l’a compris mieux personne. Les conditions d’existence faites aux Juifs et aux homosexuels les forcent à développer des cultures comparables.

Proust publiait Du côté de chez Swann en 1913, autrement dit Du côté du signe, du côté de ce qui n’est pas seulement donné à lire, mais à déchiffrer, un impératif fondamental pour l’auteur d’A la recherche du temps perdu.

Durant les trois premiers tomes de son roman, Proust laissait à peine entrevoir l’homosexualité de ses personnages masculins. (Seule l’homosexualité masculine tombait sous le coup de la loi alors.) Proust ne s’adressait qu’à un petit nombre de lecteurs complices, de la même manière que Balzac.

En revanche, dans le quatrième tome, intitulé sans ambiguïté Sodome et Gomorrhe, paru en 1922, Proust révélait clairement l’homosexualité de certains de ses personnages masculins, le baron de Charlus en particulier, sans hésiter à décrire des scènes qui, sans être pornographiques, paraissaient tout de même scandaleuses.

À la suite du procès fait à Wilde, il s’était créé une organisation internationale, fondée par Magnus Hirschfeld, un médecin allemand, afin de dénoncer la répression dont étaient victimes les homosexuels et d’obtenir l’abrogation des lois homophobes, la première organisation de ce genre.

Elle suscitait un mouvement de sympathie qui prenait de l’ampleur au début des années 20. Proust s’étonnait, lui-même, qu’on l’ait laissé publier Sodome et Gomorrhe. Mais comment faire un procès à Proust ?

Même si l’opinion publique restait majoritairement hostile aux homosexuels, le gouvernement redoutait les conséquences d’un tel procès. Il risquait de soulever une tempête de critiques. Ce qui explique pourquoi la censure tolérait ce qu’elle n’avait jamais toléré auparavant.

Proust dévoile beaucoup de choses dans son roman. Il ne dévoile pas tout pour autant. Swann, par exemple, reste très mystérieux. Le narrateur, également.

Proust accorde une importance capitale au secret. Voilà ce qui motive précisément la recherche. Sans secret à déchiffrer, il n’y a pas d’intrigue. Et, sans intrigue, il n’y a pas de roman.

Le secret créait une école du roman dont Proust n’a jamais voulu se détacher. Seulement il constatait qu’il en était le dernier représentant. «Le dernier pour le moment, précisait Proust, car cette forme d’art peut renaître.»

Un art qui révoltait Gide. Un art qu’il résumait par cette formule : «Chercher à faire entendre à quelques-uns ce que l’on a intérêt à cacher à tous.» Un art qui n’était plus acceptable moralement. «Pour moi, j’ai toujours préféré la franchise», concluait Gide. Ce qui ne l’empêchait pas d’admirer Proust.

La fin d’une littérature

Jean Genet publiait Notre-Dame-des-Fleurs en 1945, édité d’abord confidentiellement par une maison monégasque, puis réédité dans des conditions normales par la maison Gallimard.

Wilde avait été le premier grand écrivain moderne à affirmer son homosexualité, à son corps défendant, à la suite d’un procès épouvantable. Gide l’avait affirmée à son tour, volontairement, en toute connaissance de cause. Seulement il se souciait de respectabilité, et d’apparence virile en particulier. Proust passait pour un écrivain bien plus scandaleux, mais à la suite de révélations publiées après sa mort. Genet, lui, n’hésitait pas à faire paraître de son vivant le roman d’une tante, d’une folle complète, où il se représentait lui-même en littérature. Il y affirmait son efféminement, sa jouissance exclusivement passive, son dégoût de la société, etc.

Genet a reconnu volontiers ce qu’il devait à Proust. Mais, curieusement, il a peu parlé de Balzac. Néanmoins, il suffit de relire ce qui se passe en prison entre Vautrin et son jeune amant surnommé Madeleine, et de se référer aux passages nombreux chez Genet qui se déroulent en prison, avec le même genre de relations homosexuelles entre prisonniers, pour mettre en évidence l’influence déterminante que Balzac a exercée sur lui.

L’injustice que ressent Vautrin, son désir de se venger de la société et de répondre au mal par le mal, quitte à devenir criminel, tout cela on le retrouve pratiquement tel quel chez Genet.

À une différence près, une différence essentielle : Genet n’éprouvait plus le besoin de recourir à un chiffrage pour parler d’homosexualité. La censure, dans les pays occidentaux, n’interdisait plus aux écrivains d’en parler ouvertement. À partir de Genet, la littérature homosexuelle apparaît en tant que telle en Occident, associée au mouvement de libération des années 60 et 70.

L’homosexualité constituait un moteur romanesque d’une puissance considérable pour Balzac. À elle seule, elle pouvait produire une intrigue. Elle exigeait d’un écrivain qu’il invente une langue et qu’il conçoive toutes sortes de dispositifs pour contourner la censure.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’homosexualité s’est «libérée». Mais, en se libérant, elle s’est banalisée. Elle n’a plus rien d’extraordinaire.

Balzac a ouvert un chapitre dans l’histoire de la littérature homosexuelle, que Genet a refermé à sa manière. On peut à la fois s’en féliciter et le regretter ; s’en féliciter, parce qu’en Occident, au moins, la littérature homosexuelle contemporaine témoigne que l’amour entre hommes, ou entre femmes, ne fait plus l’objet d’une répression aussi féroce que jadis ; et regretter tout de même Balzac ou Proust.