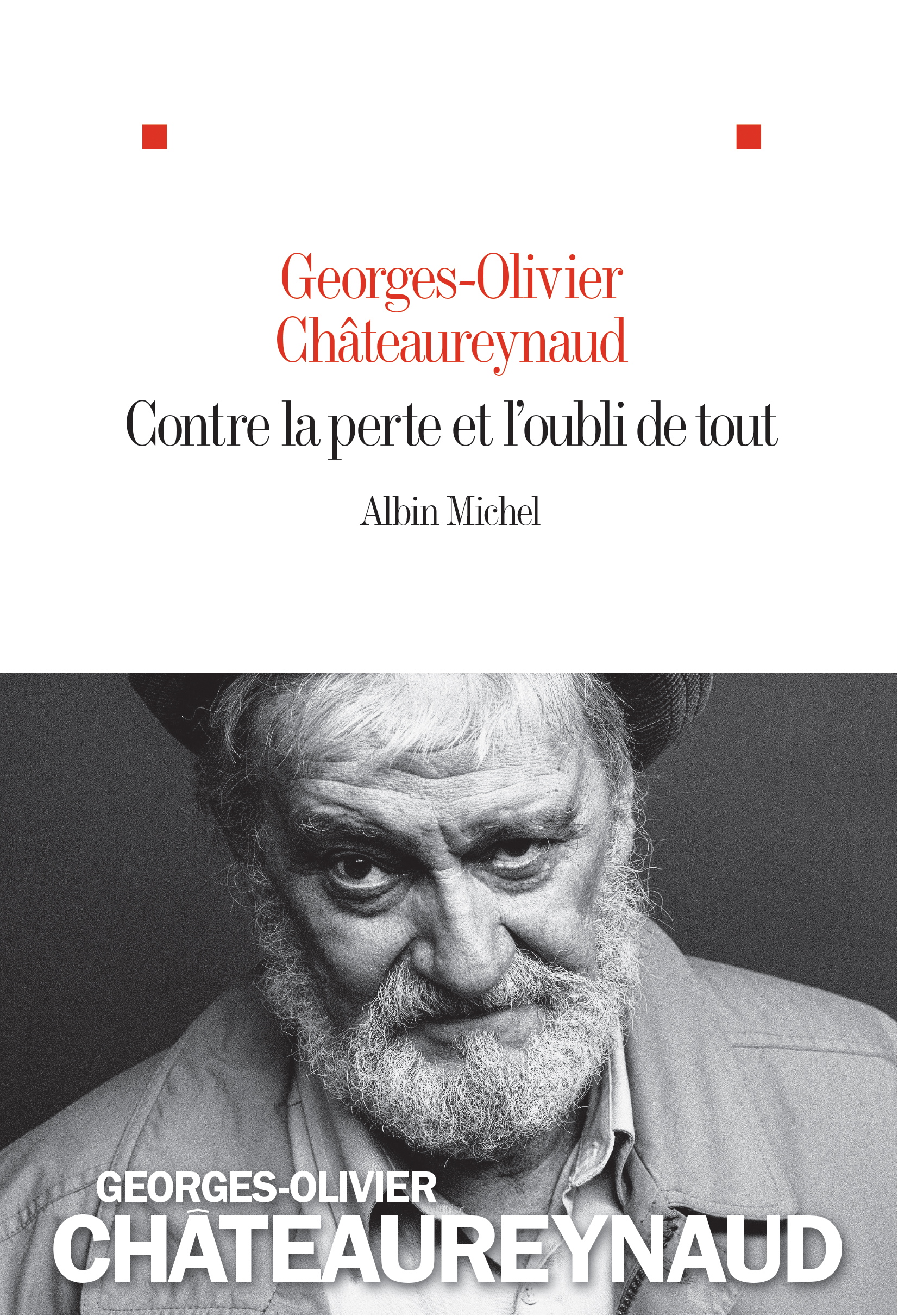

Il existe plusieurs façons, pour un écrivain, de parler de littérature et des livres d’autres écrivains. Cela peut être fait sur le ton badin du copinage, sous l’angle féroce de la jalousie, ou bien avec désinvolture, comme on se débarrasserait d’un devoir à accomplir. Georges-Olivier Châteaureynaud choisit le mode de l’analyse émerveillée. Choisit-il vraiment, d’ailleurs ? L’émerveillement est au centre de la plupart des fictions qu’il a publiées, ses personnages étant tous pris, peu ou prou, par l’ébahissement d’être au monde et de n’y comprendre rien, ou si peu. On pourrait penser qu’être fictionnaire est une chose, et une autre que d’être lecteur de fictions. Pas ici. Châteaureynaud est un auteur épatant, et un lecteur épaté.

Contre la perte et l’oubli de tout rassemble une trentaine de textes de réflexion. Sur sa littérature de prédilection, le fantastique, avec quelques incursions sur le terrain d’auteurs réalistes – Pascal Garnier, Marie-Hélène Lafon et Annie Saumont – et des détours notables en poésie, et en souvenirs personnels. Ce recueil de petits essais, de présentations, d’hommages et de souvenirs, dessine un itinéraire particulier : celui d’un écrivain-lecteur qui dévoile l’intimité de sa bibliothèque et donne quelques clés supplémentaires à l’interprétation de son œuvre. Selon l’adage, les Américains écrivent parce qu’ils ont vécu, et les Français parce qu’ils ont lu. Mais lire, c’est vivre, aussi. Et écrire parce qu’on a lu – bien, et beaucoup – permet de mettre à jour un vécu autre, inconscient.

La littérature fantastique brasse, plus que toute autre, les mythes premiers ou fondateurs, et donne naissance à d’autres mythes, romantiques ou modernes. Dans une réflexion vingt fois remise sur le métier, intitulée «Le fantastique malentendu», et qui inaugure ce recueil, Châteaureynaud revient sur le séjour proprement extraordinaire des Shelley et de Byron – et de Claire, et de Polidori, ne les oublions pas – dans la villa Diodati. En quelques paragraphes denses, il raconte la naissance de Frankenstein : «A la villa Diodati on s’aime libéralement, on ne crache pas sur la drogue de l’époque, le laudanum, on rêve, on cause, on se raconte des histoires dans le ton frénétique à la mode, on en lit.» L’été 1816 préfigure, selon Châteaureynaud, l’ère hippie. On sort des boucheries napoléoniennes, sur les monceaux de cadavres éclot le romantisme – comme naîtra de la guerre de 14 le surréalisme, ou de celle de 40 l’existentialisme. Mais G.-O.C. n’arrête pas sa réflexion à des constatations historiques ou mécanistes. La vérité première de Frankenstein, c’est qu’il a été écrit par une toute jeune femme qui a rêvé que la mort pouvait être vaincue. Celle qu’il appelle «la petite Mary» devient le symbole de l’écrivain obstiné, luttant contre les vents contraires de la condition humaine. Le fantastique, au fond, ça sert à ça, ça repose sur ça : le principe de réalité est à enjamber.

Le lecteur de Contre la perte et l’oubli de tout découvrira, sans doute, des auteurs et des romans. Car Châteaureynaud nous ouvre son carnet d’adresses littéraires. Il nous emmène, par exemple, chez Marcel Schneider, que Chardonne et Mauriac écartaient pour cause de «balivernes» mais que Cocteau et Gracq reconnaissaient comme un des leurs. Il s’efface pour que nous pénétrions chez Noël Devaulx, La Motte-Fouqué ou André Hardellet. Il nous tient la main pour suivre les aventures du linguiste Budaï imaginé par Ferenc Karinthy, pour aborder les rivages morbides de Jean Lorrain, et nous fait découvrir la formidable littérature estonienne, si étrange.

Qui parle de ses lectures parle de sa jeunesse et de ses années de formation. Et des amitiés indéfectibles. Une section du recueil est consacrée à quatre romans de Hubert Haddad, l’ami de toujours, et un émouvant texte d’hommage rend justice à la figure poétique d’Elie Delamare-Deboutteville. La jeunesse, pour un écrivain de l’ère des Baby-boomers, c’est le bouillonnement des années 60 et l’âge de tous les possibles. Dans le texte intitulé «Voler Gracq», la bande de copains à laquelle appartenait Châteaureynaud chaparde des bouquins dans les librairies, pour le sport, et… pour les lire ! Le dernier livre volé par l’auteur est signé Gracq, comme un ultime défi, et un hommage. Dans «Une jeunesse au temps du général», Châteaureynaud confesse qu’en 68 il était «plus contre presque tout que pour quelque chose.» Dans le texte intitulé «Bernard Privat», il se revoit tout jeune écrivain serrant la main de l’éditeur : «Jacques [Brenner] nous présenta. Il se trouve que la situation était un peu l’inverse de ce qu’elle aurait dû être. Bernard savait qui j’étais, puisqu’il avait eu à trancher de mon cas en comité de lecture, tandis que j’ignorais tout de lui.» Nous revoilà en plein émerveillement, et en plein ébahissement. Chez Châteaureynaud, dans la «vraie vie» comme dans la fiction, le monde est étrange, incompréhensible mais bizarrement bienveillant.

Contre la perte et l’oubli de tout – quel titre ! rassemblant dans un même élan le désespoir et l’espérance – est un jalon intime de l’œuvre de Georges-Olivier Châteaureynaud. Comme le récit autobiographique La Vie nous regarde passer, il est dédié à Monette, sa mère. Châteaureynaud est un écrivain qui, depuis toujours, s’ingénie à magnifier le personnel en fiction. Qui a bâti et continue de bâtir un monde – des mondes – où prime la psyché. Qui, avec élégance et humour – l’humour est l’élégance suprême, le contraire absolu de la moquerie, qui est une agression – pose sur la condition humaine un regard malicieusement tendre, délicieusement décalé. Mais un écrivain n’est rien sans une écriture. Tout l’art de Châteaureynaud, au-delà de son imaginaire, intrinsèque, repose sur le maniement de la phrase. Son écriture, que l’on a souvent qualifiée de néo-classique sans en envisager plus avant la dimension poétique, humoristique, spirituelle, prend ici toute son ampleur. Quelques exemples, en vrac :

«Comme on sait, la perfection n’est pas de ce monde, et l’humanité devra, pour la portion d’éternité qui lui est concédée, se contenter du presque-parfait.»

«Pas une fois, au cours d’une scolarité qui fut particulièrement longue, car j’ai souvent redoublé, je n’ai vu pénétrer dans la classe de Lettres un écrivain en chair et en os. Comme les Indiens pour le général Custer, pour l’Education nationale de ce temps-là, un bon écrivain était un écrivain mort.»

Ou encore, à propos de L’Invention de Morel, le roman de l’Argentin Bioy Casares que Châteaureynaud considère comme son «roman de Damas» :

«Alors un peu de l’humaine opacité se dissipe, ou, parfois, s’épaissit significativement. Je n’imagine pas quel autre but on pourrait assigner à la littérature, comme aussi bien à toute forme d’art, que la production de ces échappées de clarté à travers le voile d’Isis.»

Contre la perte et l’oubli de tout n’est pas une petite promenade gentillette dans les livres. C’est, au contraire, l’exploration au plus profond d’une littérature de décalage – le fantastique, la nouvelle, etc. – et l’affirmation d’une voix fictionnaire de revendication. Celle du mouvement déplaçant les lignes du littérairement correct, d’hier et d’aujourd’hui.