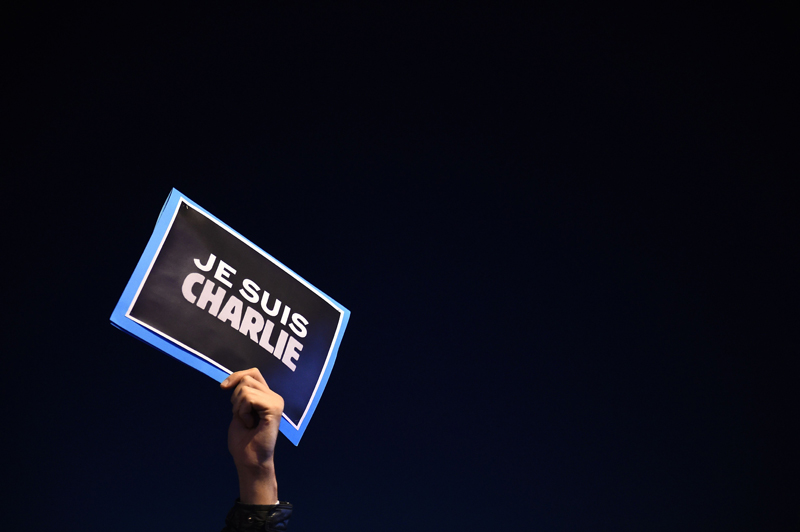

Les époques finissent à l’improviste. Elles s’achèvent tout aussi bien au milieu des balles sifflantes que dans l’indifférence d’un soir d’été. Le Lambeau de Philippe Lançon éclaire cette rupture, cette violente métamorphose qu’on aurait voulu éviter pour demeurer dans le confort de nos vies ordinaires. Philippe Lançon, critique culturel à Libération et chroniqueur à Charlie, est l’un des rescapés de l’attentat qui a visé le 7 janvier 2015 la rédaction de l’hebdomadaire satirique, emblème d’une gauche fatiguée d’être incomprise, ou muselée par des procès à répétition. Charlie n’imprimait plus. L’idéal d’une génération libertaire, abîmé par maintes démissions collectives mais toujours vigoureux, reculait sous la pression des nouveaux prophètes. On se le passait presque sous le manteau, dans un camp progressiste où la dénonciation des dogmes se chantait moderato cantabile. Charlie était une cible. L’étrange mélange d’insensibilité, de fausse virilité, de bigoterie et de fanatisme religieux l’avait désigné comme tel. Sans oublier le nihilisme dont André Glucksmann, déjà, voyait l’ombre planer sur Manhattan hier, sur toutes les géographies aujourd’hui. Dostoïevski est passé outre-Atlantique. L’idéologie a presque toujours tort contre le réel. C’est pourquoi elle se venge, généralement, les armes à la main. Tout cela produit, on le sait maintenant, un concentré, chimiquement pur, de l’air vicié du temps. Le mauvais génie de l’époque s’est rué dans cet immeuble décati du 10 rue Nicolas Appert. Une rédaction parisienne visée, en plein cœur de l’Europe où pourtant l’identité n’était pas un culte mais une interrogation sans cesse recommencée. La donne a changé. «Now is the winter of our discontent» écrivait un certain poète.

Dans son dernier livre, Philippe Lançon agrège la radicalité de l’expérience, la bouscule, la travaille, l’examine, à la manière d’un homme qui cherche à déceler le sens de ce qu’il a vécu. Il en recherche les traces chez Shakespeare, encore, chez Proust, chez Kafka. Délicieuse promenade littéraire, si elle n’était pas morbide. Mais qu’est-ce que la littérature, sinon la lutte contre la mort ? L’acceptation de celle-ci, peut-être. La musique, également, constitue le pendant de l’écriture. Bach, l’esthétique baroque en majesté, infuse dans le récit : «La musique de Bach, comme la morphine me soulageait. Elle faisait plus que me soulager : elle liquidait toute tentation de plainte, tout sentiment d’injustice, toute étrangeté du corps. Bach descendait sur la chambre et le lit et ma vie, sur les infirmières et leurs chariots. Il nous a tous enveloppés. Dans sa lumière sonore, chaque geste s’est détaché et la paix, une certaine paix, s’est installée» écrit Philippe Lançon page 265. On tourne les pages, trempées dans le sang, au son des Cantates. Cette quête de sens donne l’un des livres les plus forts – au sens que Michelet donnait à ce terme – de l’année. Dans l’euphorie des premiers jours de printemps, il nous rappelle à l’impérieuse nécessité du combat qui est le nôtre, le seul qui vaille au fond, celui pour la vie. Cela s’entend aussi, et surtout, pour la liberté des créateurs, des intellectuels, des écrivains, qui est la condition de celle de tous. Nazim Ikmet, sur la liberté et donc la vie, écrivait déjà :

«Vivre…

Et pourtant quelle drôle d’affaire Taranta-Babu

Quelle drôle d’histoire

Que cette chose incroyablement belle

que cette chose indiciblement joyeuse

soit tellement dure aujourd’hui

tellement étroite

tellement sanglante

tellement dégoûtante».

L’intelligence de la vie, malgré la folie des hommes. Un journal de guerre, un bréviaire pour temps troublés donc. Il est vrai qu’Hemingway n’est jamais très loin. Mais c’est davantage en récit initiatique qu’il faut aborder ce texte singulier. Ce dernier est une dialectique de la reconstruction, ou plus précisément du recommencement. Recommencer, voilà l’enjeu. Il est de taille. La chair elle-même est meurtrie. Les lambeaux de peau couvrent un corps déformé. Le visage est défiguré. Or, c’est par le visage, comme le pensait Levinas, que s’ordonne le dialogue. La chirurgie fait son œuvre, certes, lentement, mais il est des fêlures plus profondes. Car comment faire le deuil de soi sans renoncer à la vie ? La littérature, tiens. C’est en littérature, avec l’œil sagace du critique, que Lançon entame un dialogue intime avec le lecteur, plusieurs fois apostrophé. C’est là l’universalité, et donc la réussite, du livre. Il distille une musique, qui en faisant écho aux souffrances de chacun, rend le monde un peu moins chaotique, un peu plus ordonné peut-être. Il faut le croire. La poésie de ce texte, long mais si resserré, nous rend l’intelligibilité d’une horreur que l’esprit humain peine à restituer. Sans doute à raison. Adorno à contre-courant alors. Quitter le monde d’hier en embrassant poétiquement le nouveau, voilà ce à quoi s’efforce Philippe Lançon.

Une chose, encore, le style. C’est le style qui permet de se mouvoir dans le monde. On le sait. Le style de Lançon, vif, érudit et pourtant rageur, est celui d’un homme façonné, sculpté par les livres. Les mots s’enchainent, logiquement, sans heurts ni bousculades. C’est en étant infidèle, selon le joli mot de Derrida, que l’on est parfois fidèle. Lançon l’a compris. C’est pourquoi la littérature, étrangement, simplement, fonctionne. Elle se met en branle pour retranscrire la beauté du monde, en le disant et en l’écrivant. Lançon apprend de ses maîtres, tout en accouchant d’un regard neuf sur la littérature telle qu’elle s’est faite et se fait encore. Il y a ici le sens même de la culture, sa vie profonde : la nécessité de susciter chez les peuples la quête du remède à leurs propres maux. Les mots, Sartre nous le rappelait, sont une arme chargée. Souvent, dans des sociétés largement désensibilisées, inaptes à trancher la question du Bien, ils produisent une détonation sourde, inaudible. Parfois, ils visent juste, détonnent bruyamment. Chez Lançon, c’est le cas. Ils servent ici à dire l’attentat dans toute sa violence et ce qui a suivi, à travers des pages dont on émerge comme en apnée la gorge nouée, mais aussi à éclairer l’héritage d’une vie passée en amoureux des livres, en aventurier de la chose littéraire, en explorateur du maillage culturel qui fait la beauté séculaire des civilisations, ces «prisons de longue durée» selon Braudel, qui ont l’allure, pour les peuples bienheureux, de cages dorées. Il dévoile l’inconscient des sociétés en se promenant, avec une mélancolie certaine, dans le panthéon des lettres. Il donne, grâce à sa rigueur, l’incarnation dont les mots ont besoin pour exister. Cet art du mot juste, précis, de la digression honnête, est l’art de ceux qui ont éprouvé la souffrance du monde ; autrement dit, des écrivains. Son style rétrécit le temps, le compresse, l’accélère comme le rythme d’un morceau d’Elvin Jones. Une grande morale, ou plus précisément un grand témoignage est capable de se dire dans la langue de tous. Trois ans plus tard, l’insouciance disparue, l’hôpital déserté, il reste un écrivain capital.

Le Lambeau, Philippe Lançon, Editions Gallimard, 2018.