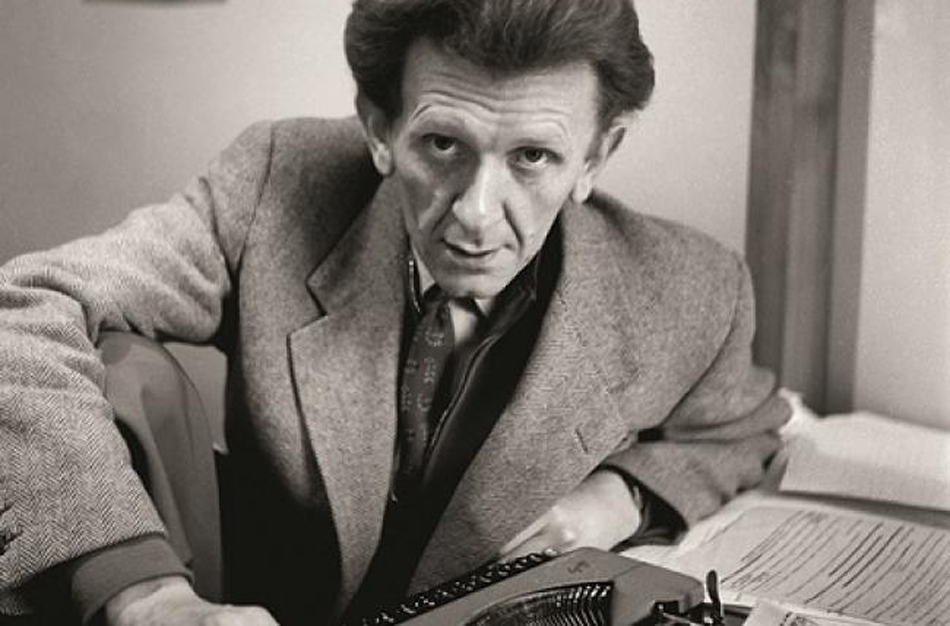

Georges Arnaud (et non G.J. Arnaud, erreur souvent commise) est l’auteur du Salaire de la peur. Dans ce roman, adapté pour la première fois par Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand et Charles Vanel dans les rôles principaux – et c’est ce film-là que nous avons en mémoire –, Georges Arnaud recycle une partie de son expérience sud-américaine, ainsi qu’une histoire qu’on lui a racontée là-bas : transporter de la nitroglycérine en camion, et risquer sa vie à chaque cahot. Georges Arnaud s’appelle en réalité Henri Girard. A l’âge de 24 ans, il a été accusé d’avoir massacré son père, sa tante et la bonne dans le château familial de Dordogne. Maître Garçon l’a fait acquitter.

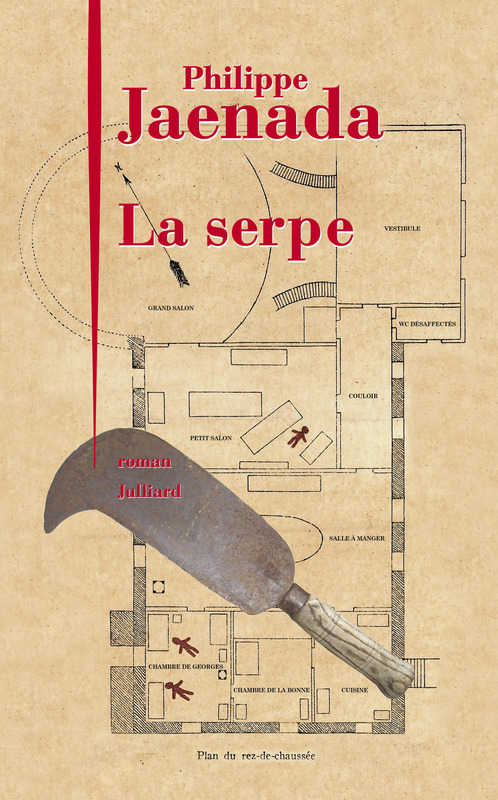

La serpe, qui donne son titre au roman-enquête de Philippe Jaenada, c’est l’arme du crime. Non pas la serpe emblématique du druide Panoramix, cette faucille en forme de croissant de lune, mais un outil de jardinier aguerri, qui tient un peu du hachoir, et dont la pointe, recourbée en bec de perroquet, intrigue autant qu’elle effraie. Un objet terrible. Cette serpe, Henri Girard l’a empruntée la veille des crimes aux gardiens du château. Henri est le seul survivant du massacre, il était présent mais n’a rien vu ni rien entendu, il semble jouer au type décontracté lorsque les enquêteurs arrivent, propose des cigarettes à la ronde, ne s’effondre pas. Tout l’accuse. Les circonstances – Henri a mauvaise réputation, il dilapide le fric de la famille et quand il n’en a plus invente qu’on l’a enlevé et qu’il faut payer une rançon – et le dispositif. Les crimes ont été commis en château clos, si ce n’est en chambre close. L’assassin doit être quelqu’un de l’intérieur.

Ce fait divers survenu en pleine guerre – en 1941 – est arrivé aux oreilles de Philippe Jaenada plus de soixante ans plus tard, devant le portail de l’école où il vient chercher son fils. Un père d’élève, avec qui il se lie d’amitié, lui dit que son grand-père est l’auteur du Salaire de la peur, que sa vie mériterait qu’on lui consacre un roman. Jaenada écoute poliment, puis gentiment, et un soir, bien plus tard, le petit-fils fait allusion au massacre dans le château. Et là, Jaenada tend vraiment l’oreille. Cette histoire l’intéresse.

La Serpe est peut-être, avant tout, un roman sur les relations père/fils. On connaît la «méthode» Jaenada, cet étroit et harmonieux mélange de précision sur le cas traité et de digressions autant personnelles que générales. Les fameuses parenthèses entre parenthèses. L’histoire du roman commence à la porte de l’école maternelle, l’auteur attend son fils, le descendant de l’auteur du Salaire attend le sien. Les deux pères deviennent amis. Lorsque Jaenada décide de s’intéresser vraiment au cas Henri Girard, il rassemble toute la documentation possible, loue une voiture et va s’installer à Périgueux, lui, le Parisien par antonomase. Il déchiffre et décrypte, dans des documents non exploités, la tendresse qui unissait Georges et son fils Henri. Il en est bouleversé. La correspondance entre les deux hommes le renvoie à la relation qu’il entretient avec son propre fils. «Au revoir, mon petit, je t’aime bien, et beaucoup mieux que tu ne le crois. Repose-toi. Je t’embrasse, de tout mon cœur. Ton vieux Georges.» Cette tendresse affirmée dans les années 40, écrite noir sur blanc et lue sur un vieux MacBook au XXIe siècle dans la chambre d’un Mercure périgourdin, est en parfaite adéquation avec les sentiments que Philippe Jaenada exprime, ou veut exprimer à son fils.

Au mystère des crimes commis dans un château clos durant la guerre s’ajoutent les contradictions évidentes entre la réputation faite à l’assassin présumé et acquitté et les «preuves» épistolaires. Tous les bruits que l’on a fait courir sur le caractère violent et imprévisible d’Henri Girard, sur les mauvaises relations qu’il entretenait avec sa tante et son père, victimes du massacre, sont anéantis, ou tout au moins à reconsidérer. On n’en dira pas plus, évidemment, sur la piste que suggère Jaenada pour la résolution des crimes. Résolution très étayée, intuitive et diablement plausible. Le roman bascule peu à peu, le lecteur est conduit à reconsidérer les évidences, suit la pensée et l’enquête serrée de Philippe Jaenada, comprend tout l’intérêt des incises et des digressions, est emporté dans un vortex narratif et déductif. Jusqu’à franchir, dans les toutes dernières pages, la grille du château, et partager avec l’enquêteur-romancier l’émotion de parcourir les lieux.

La Serpe est un roman où l’émotion le dispute à la résolution du crime. Le Parisien enquêteur insiste avec humour et distance sur le fait qu’il se retrouve seul sur des terres provinciales qu’il comprend à peine, il joue les fiers-à-bras, souligne avec malice le nombre de whiskies qu’il descend au bistrot du coin. Mais c’est avec pudeur – et ce n’est pas simple… – qu’il examine au plus près du détail les photos de la scène de crime, et les corps des victimes. Cet examen minutieux, passé à la loupe de l’objectivité et de l’empathie, ouvre sur des gouffres humains et inhumains à la fois. L’explication du crime tient, entre autres, selon Jaenada, à la frustration. Quelle frustration ? Celle de ne pas avoir accès à l’électricité. Autant dire à la lumière…

Philippe Jaenada fait la lumière – toute la lumière ? Là est question… – sur une affaire oubliée qui passionnera tout un chacun. La Serpe, l’un des romans les plus troublants de cette rentrée littéraire.