Parlant après Dominique et Pierre, je ne vais pas faire comme si j’avais deviné ce qu’ils allaient dire. Je vais donc partir d’un terrain qui est le mien, puis, après ce petit exposé, je me réserve, moi aussi, de réagir comme vous tous aux propos de nos deux amis.

Ce qui, à l’instant où je parle, s’est entièrement démonétisé dans le cadre où parle un habitant de la culture française, c’est la religion et la théologie. Je parle, vous entendez, dans le cadre de la culture française, et non pas dans celui des apports étrangers, et non encore naturalisés, qu’on appartienne au camp de ceux qui tiennent qu’il y aura naturalisation, ou au camp de ceux qui jugent impossible cette naturalisation. Oui, je parle de l’Islam, pour dire que, ce soir, je n’en parlerai pas. D’abord, sur cette question, on peut raisonnablement dire : peu importe, puisque ce qui est fait, y compris ce qui est en train de se faire, est fait. Il suffit de laisser les événements se dérouler sur le rail, ponctués par la fanfare, les grosses caisses, les tubas et les trombones de nos amis journalistes, dont on connaît le goût de l’intimisme. Nous, nous allons au moins ce soir nous payer le luxe d’être intimistes. Pourquoi ? Parce que la question de l’Islam est encore une question étrangère. Attention, je ne dis pas que tous les hommes d’origine arabe sont étrangers, loin de là, parce qu’il y a tant de gens d’origine arabe qui font tout ce qu’ils peuvent pour appartenir à ce qu’on appelle la «communauté nationale». Y compris les musulmans. Mais en ce qui concerne la religion musulmane, le moins qu’on puisse dire, c’est que malgré le nombre de français musulmans, rien ne fait, dans l’histoire récente, que la communauté nationale dans son ensemble se retrouve dans l’Islam. Or ce qui m’importe, dans que peut la religion, c’est précisément en tant qu’elle a drainé la population et la culture française, donc la dimension collective. Donc nous sommes d’accord : fils de colonel basco-béarnais, malgré les apparences, je parle de la culture française – laquelle culture s’est, elle aussi, du moins si on la compare avec ce qu’elle fut, démonétisée. Laquelle culture s’est édifiée à certains égards avec, et à d’autres contre la religion qui fut celle de nos pères, comme on disait jadis. La religion catholique. Ou chrétienne ?

Précisément, là, les mots ont un sens.

Catholique, cela veut dire deux choses, particulièrement aujourd’hui : cela veut dire universel – cela, du point de vue de son concept. Cette détermination à l’universalité est probablement cruciale. Et, du point de vue social, ou politique, cela veut dire papiste, pour reprendre l’expression des Protestants ; cela signifie autrement dit que le fédérateur, ou l’opérateur, ou, si vous préférez, le signe de cette universalité est le pape. Pour le dire autrement, que cette universalité s’accomplit effectivement dans une unité, puisqu’universel veut dire tourné vers l’un. Et que cette unité est le pape. Quant à chrétien, cet adjectif signifie ce qui se réclame de l’enseignement, de la parole, que sais-je, de la révélation ou du destin du Christ. Pour référer à l’évangile, et faire immédiatement hocher la tête à Dominique devant mon ignorance : Pierre d’un côté, Paul de l’autre. D’un côté, Pierre le premier pape ; de l’autre, Paul et ses textes. Là, à nouveau, je fais comme si les Protestants avaient raison, et comme si les Catholiques avaient été déboutés d’une relation à Paul. Or c’est beaucoup plus compliqué. Parce qu’il y a, bien entendu, un paulinisme ecclésial.

Mais tenez, pour nous plonger dans le vif du sujet aussitôt, laissez-moi vous lire un passage du dernier livre de notre plus grand intellectuel français, qui vient de répondre, aux éditions du Cerf, à des questions sous le titre : Considérations sur la France.

Je leur lis les pages 87 et 88 du livre de Milner, où celui-ci énonce la thèse, fort dure, d’une conversion hypocrite de l’autorité catholique aux droits de l’homme, partant du constat que les masses déchristianisées, plus nombreuses, méritent plus d’intérêt que des chrétiens qui peuvent se passer des prêtres. Et que donc, s’il le faut, l’église renoncera au Christianisme pour rafler ces masses entretenues dans une religiosité médiatique et qui seraient, en somme, à prendre.

Voilà donc un thème radical : l’église catholique pourrait renoncer au Christianisme.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Milner ne tient pas en très haute estime l’église catholique. Et pour cause, dirais-je (il ne m’entend pas) : il est le petit fils d’un pasteur protestant, de l’église Saint-Guillaume à Strasbourg. Mais cette boutade qui n’en est pas une se complète d’autre chose, que je peux d’autant plus proposer qu’il l’a confirmé : son travail. Son geste. Son métier. Car il a beau être unique, avoir son œuvre propre, celle du seul Jean-Claude Milner, son geste de pensée continue, quoique de façon très personnelle, celui dont, dans la pensée, on a fait en France une spécialité, ou un genre, qu’on classe sous le chef de l’intellectualité. Ce travail de l’intellectualité, ou des intellectuels, Milner a pu le résumer ainsi, en écrivant : «Tout ce qui s’est fait d’important, depuis deux siècles, en langue française, s’est fait contre l’église.»

Tel que je commence à le connaître, cela ne m’étonnerait pas que Dominique me dise qu’il a bien raison ! Vous comprenez bien qu’il ne s’agit pas, si nous voulons rester aussi intelligents que possible, de réagir. Mais disons ceci ; tenons un moment l’hypothèse de Milner : l’intelligence de langue française a identifié dans l’église, à la fois appui, justification et initiateur de l’autoritarisme monarchique, maximal dans notre doux pays de France (sous le nom de monarchie absolue) la source fondamentale de l’asservissement des esprits et des corps. Le grand geste révolutionnaire, qui a été préparé par quelques siècles de remuement intellectuel, dont le point de départ, contrairement à la théologie, consistait à projeter son esprit et ses pensées hors du cadre de l’église, a scellé le destin de la langue française, à en croire Milner, dans une guerre menée à l’église.

Encore une fois, il n’est pas ici question de nous prononcer ; nous avons toutes nos journées, tous nos moments de solitude, ou de rêve, ou d’étrangeté pour nous prononcer. Ici, nous avons seulement à peser les choses.

Par exemple, nous pourrions ajouter que le Protestantisme a joué aussi son rôle dans la critique de l’église, et inventant un christianisme anti-ecclésial. Récitons nos cours d’histoire du collège : et en substituant la foi aux œuvres, lesquelles étaient trustées par l’institution. OPA de l’église sur les œuvres ! éructe Luther. Dès lors, en tablant sur la foi, et donc sur l’intériorité, on rend son ouvrage à l’homme, et là, il s’en donne à cœur joie maintenant qu’il n’a plus à être Saint François. Je ne fais que répéter là Max Weber, qui décrit l’invention de la finance et de la banque – et donc le capitalisme. Autrement, de la réforme à l’individualisme, tandis que l’église serait restée plus léviathanesque. Mais cela nous fait dévier de notre sujet, même si ce qui se joue dans la séquence protestante est absolument fondamental.

Car avant de parler des destins mondiaux du Christianisme, nous sommes des locuteurs de langue française. A savoir la langue la plus raide, la plus enfermée dans elle-même, qui soit au monde. Sans aucun doute, en plus de Malherbe, nos rois y furent pour quelque chose. Cette langue, la plus normative du monde, a été celle du pays le plus centralisé, le plus étatisé, le plus unifié du monde. Dans ce pays, un cadre s’est établi, dans lequel on n’était pas ce qu’on voulait, comme aujourd’hui, à savoir gay, ou islamique, que sais-je, ou bobo sympa, ou encore franc-maçon ou juif. On pouvait être tout cela, mais au titre d’une tolérance stupéfiante. Je ne parle pas de la majorité, de sa puissance, de son autorité – puisque le vote n’était pas encore en jeu. Je parle de la réalité du monde, tout simplement. La France était un pays clairement identifié, à l’identité, si j’ose dire, autoritaire (on sait ce que souffrirent, par exemple, ceux qui, en France, se nommaient d’autres noms que de celui de France ; les seules régions suffisent à faire exemple) ; eh bien l’autorité de son identité lui était conférée par l’église catholique. Voilà ce que signifie : «la fille aînée de l’église.» C’était elle qui drainait la majorité silencieuse ou non, le peuple réel ou fantasmatique, les patrons et les bonnes trouvaient en elle leur justification à la fois réelle, sociale, et métaphysique.

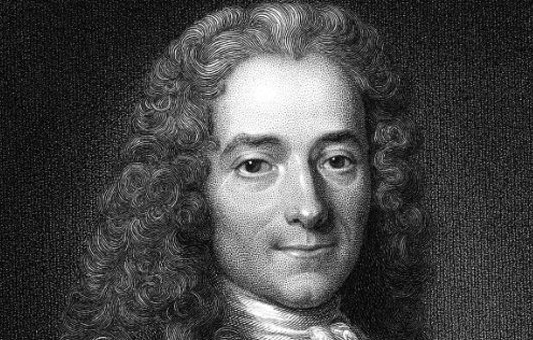

A ce propos, il est intéressant de voir que tous ceux qui, aujourd’hui, se pensent déclinistes, et appellent au fameux retour de la France, celle qu’ils ont connue ou rêvée ou lue, demandent en fait le retour de cette France-là. Je précise : Alain Finkielkraut, Michel Onfray, ou encore Eric Zemmour et, que sais-je, Elisabeth Lévy veulent le retour de la France catholique. Ils ne le savent sans doute pas, ou qu’à demi, alors qu’il leur suffirait d’un minuscule raisonnement pour le savoir. J’ai eu, par exemple, il y a une quinzaine de jours une conversation avec un ami récemment converti au Judaïsme, et qui avait été auparavant un gauchiste radical et libertaire. Ensuite, il avait été patron de chaîne de télé. Un monsieur qui va au bout de ses choix, contrairement à la plupart de ces grands lâches que sont les intellectuels (souvenez-vous de Voltaire décrivant Candide sur le champ de bataille : il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes.)

Eh bien voilà mon ami, aujourd’hui, apprenant le Talmud. Nous étions en pleines fêtes de Chavouot. Voici ce qu’il me dit : «Je veux que la France redevienne un pays catholique. Ce qui l’a remplacé est tellement atroce. C’est du suicide. Ce n’est plus la France. Je veux qu’elle redevienne un pays catholique.»

Tout de même, il y a cinquante ans, dans la bouche d’un porteur de kippa, ce genre de propos eût été difficile à trouver ; aujourd’hui, il fait florès. Ce que les porteurs de kippa savent dire clairement, les doxographes, journalistes ou leurs désormais subalternes, les intellectuels, le vivent mais ne savent pas. Pourquoi ?

C’est une petite démonstration très simple qu’il faut opérer. A titre de point de départ, objectons à mon affirmation que, précisément, les susnommés que l’on pourrait appeler aussi «le camp des énervés ont comme modèle, non le prêtre, mais le saint laïc – l’instituteur, en costume noir. Nous les avons tous entendus se confesser, si j’ose dire. Nous raconter leur dette, leur reconnaissance infinie à la France, qui motive leur énervement. Ils croient que la France du savoir a existé. Ils croient que cette France laïque, rad soc, était quelque chose. Et pourtant. Moi, ce que je prétends aujourd’hui, et que je n’ai pas encore démontré, ce n’est pas seulement qu’entre la soutane du prêtre et le costume de l’instituteur, la substitution révèle la continuité, autant que le monastère laïc de l’école normale supérieure, avec son cloître (tout le monde n’a pas eu la chance d’y pénétrer, il faut le reconnaître) ; c’est que l’instituteur est, comme porteur de l’autorité, un serviteur de l’église. Autrement dit, il est laïc au sens ancien du terme. Dans le fond, il n’y a jamais eu de laïc qu’au sens ancien du terme. Les laïcs sont des membres de l’église. Ceux qui la servent en n’étant pas les prêtres. Loi d’airain du langage, où il n’y a pas de fumée sans feu ; les mots ont un sens, et ce qui va dans un sens ne va pas soudainement dans un autre.

Vous me direz : mais 1905, mais l’anticléricalisme, mais l’intellectualité que vous avez décrite, jusque-là ?

C’est le moment de notre petit raisonnement, qui, vous allez voir, ne va pas chercher bien loin.

Reprenons notre théorème milnérien ; «tout ce qui s’est fait en France en matière intellectuelle s’est fait contre l’église.»

Ce théorème est celui-là même de la France laïque.

Analysons. Il y a des choses qui se sont faites en France ; quelles sont les choses qui se sont faites en France ? Je veux dire, les choses vraiment importantes ? Nous en avons quelques unes, au moins ; quelques œuvres d’écrivains et de philosophes ; nous avons là le champ intellectuel. Disons : Mallarmé et Beckett, Foucault et Sartre, par exemple. Eh bien supposons que le théorème soit vrai : il faut donc dire que, jusqu’à Sartre, l’église est là.

Sartre n’étant pas l’église, ce qu’apporte Sartre, ce que vient dire Sartre, bref, la nouveauté de Sartre se détache précisément sur un fond qui s’appelle : l’église.

Sans aucun doute, l’instituteur n’est pas Sartre, ni Foucault, ni Mallarmé, quand bien même Foucault ou Mallarmé étaient instituteurs, c’est-à-dire des universitaires supérieurs (pour ceux qui ont des lettres, je fais là allusion à Péguy). L0 où le geste, où la pensée du grand intellectuel pointent, c’est dans un espace défini comme n’étant pas celui qu’il produit ; sinon, précisément, son geste ne produirait rien. Sartre ne parle pas dans un monde sartrien. Dans quel monde Sartre parle-t-il ? Dans le monde chrétien. Pardon, s’il y a des protestants dans la salle. Dans le monde catholique, veux-je dire – et pardon à Sartre, apparenté au Docteur Schweitzer.

Péguy, d’ailleurs : que ce vrai catholique défende l’instituteur contre l’universitaire, c’est parce que, tout bonnement, l’instituteur est un serviteur de l’église, comme, que sais-je, Alain Finkielkraut, défenseur de l’instituteur en noir, sert la messe. Alors que l’universitaire, ou l’artiste, ou l’écrivain sont, au sens de Milner que nous avons dit tout à l’heure, des agents de destruction, de contestation, bref, du combat contre l’église – c’est tout de même un indice intéressant, n’est-ce pas ?

Parce que tout de même, tout anticlérical qu’il se rêve, l’instituteur est un défenseur de l’autorité ; or les grandes œuvres intellectuelles attaquent l’autorité. Mais l’autorité de quoi ou qui ? La seule qui ne soit pas une anecdote. L’autorité de l’église. Donc Alain Finkielkraut, à la différence de mon vieil ami jeune talmudiste, ignore ce qu’il désire : précisément, ce qu’il désire, c’est la France cléricale.

Reste à supposer que le théorème de Milner soit faux. Cette supposition, c’est sans doute ce qui s’appelle le postmoderne. Postmoderne, vous le savez bien, ne veut pas dire supermoderne. Postmoderne veut dire qu’il n’y a plus de modernité. Donc plus de trace de combat et d’invention. Rien, autrement dit.

Disons dès lors une bonne fois ce qu’est l’anticléricalisme, je veux dire non pas comme posture individuelle, mais précisément comme posture collective.

Ce n’est qu’un rappel, bien entendu. Tout cela, chacun de nous le connaît en général et en particulier. Après cela, anecdotes ou choses sérieuses, tout, dans notre culture, vous le confirmera. Pourquoi Télérama, journal catholique, est-il toujours du côté de Buñuel ? C’est la même question que : Pourquoi le sermon sur la montagne dans l’évangile de Matthieu ? («malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites»)

Pourquoi la synagogue aux yeux bandés, dans le tympan des cathédrales ? Pas par «antisémitisme». Mais parce que, tout simplement, le Catholicisme est radicalement anticlérical. On a toujours adoré détester le clerc, le prêtre, depuis le premier jour jusqu’au dernier. Le laïcisme n’est jamais qu’une forme aiguë d’appartenance à la religion chrétienne.

C’est ce paradoxe fondateur qui fait que les ennemis de l’église sont les serviteurs de l’église. C’est cela qui est à l’œuvre depuis 2000 dans la grande religion, qu’on l’appelle catholique ou chrétienne.

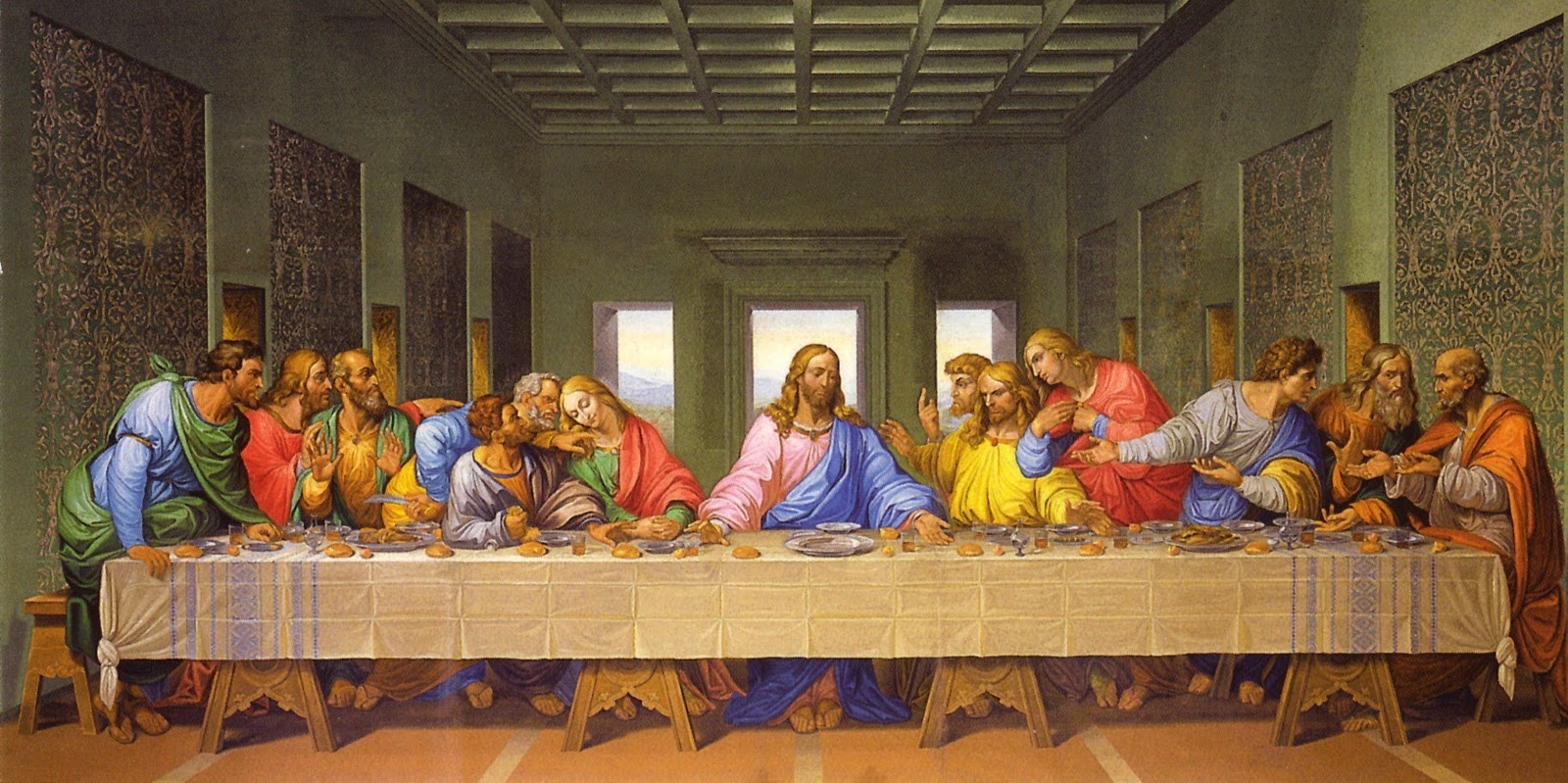

Mais ce rappel, je voudrais l’assortir d’une petite proposition si j’ose dire poétique. Je voudrais à nouveau dire : Pierre et Paul. A Chimon, il dit : «Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église.»

Si j’ose dire, c’est effectivement là, dans cette phrase, que le catholicisme se révèle, dans sa différence radicale avec le protestantisme. Car le Protestantisme, c’est Paul – c’est, si j’ose dire, une épitre. Catholique, universelle, l’église l’est d’abord parce qu’elle est un cadre, un espace délimité par de la pierre. Même loi d’airain du langage : ce qu’il y a de fondamental dans l’église, ce sont les églises. Les églises sont des lieux, à un degré extrême. Degré extrême, à cause de leur âge, à cause du rythme qu’elles fixent dans le paysage, à cause de leur beauté – leur art. Au contraire, les temples protestants sont des non-lieux, parce qu’on ne veut pas qu’ils soient des lieux. Pourquoi ? Parce que le protestantisme est un texte et un rapport au texte, exclusivement. Au lieu, au cadre, qui s’est assumé depuis 16 siècles, Luther oppose, en le brandissant, en le placardant sur un mur de pierre (vous vous souvenez de l’affaire des Placards, sous François Ier), autre chose : un texte. Le catholicisme est un monde, le protestantisme est un discours. Cela ne veut pas dire que le protestantisme n’a pas de monde. Mais le monde est arraisonné par ce discours.

Je fais un pas. Si le catholicisme est un cadre, et si ce cadre est donc un espace, ordonné par des monuments de pierre qu’on appelle les églises, alors on comprend qu’une vocation, ou qu’une forme de l’anticléricalisme, qui constitue l’opposition au cadre, s’appelle le protestantisme. Par la contestation du cadre de l’église, on a ravivé l’écoute de Matthieu, ou rénové la vocation chrétienne. Bien sûr, la protestation se verra regagnée, de toutes parts – mais surtout en Angleterre, bien sûr – par l’inertie du cadre. Souvenez-vous du vicaire de Lady Catherine de Burgh, dans Orgueil et Préjugé. Vous me direz qu’un anglican n’est pas vraiment un protestant.

Mais cela ne veut pas dire que le protestant est l’anticlérical unique ; il y a une version catholique de l’anticléricalisme. Au sens où je l’ai non pas défini, mais suggéré, Jean de la Croix, François d’Assise sont ces anticléricaux. Je dirais ceci : dans l’église catholique, toutes les formes de la protestation se logent, littéralement, dans les cadres, en tempérant, en habillant, en décorant de formes toujours diverses le grand cadre vide du départ, celui que Pierre hérita de Jésus, et Jésus, si l’on peut dire, de César.

C’est peut-être, dans le fond, le sens rationnel que l’on peut donner à une attitude fondamentale du dispositif de l’église : la sainteté.

Mais vous notez bien ceci : ce cadre a un nom qui rend évidemment parfaitement raisonnable, évident, même, le geste de Jésus ; et cela vous explique, que sais-je, Dante et toute l’histoire de l’Europe. Ce cadre qu’habite et contredit la sainteté dans l’église a un nom : l’empire romain. L’église est universelle parce que l’empire l’est. Donc l’église est catholique parce qu’elle admet que son être est l’empire, sitôt entendu que l’événement de la venue du Christ s’est produit dans l’empire, de sorte que l’empire ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé – puisque tout, en somme, s’est passé.

Je recommence, car je vais beaucoup trop vite, mais je ne suis pas encore au vif du sujet : d’abord, pour nous en tous cas (car vous comprenez là que le Christianisme pour les premiers chrétiens n’a rien à voir, étant donné qu’il se pense par opposition au Judaïsme rabbinique dont l’Occident ignore tout), il y a un cadre qui s’appelle l’Empire. Ce cadre, cette forme du monde existent. Là-dessus, survient la naissance de Jésus. Puis sa prédication. Là où les Juifs guettaient un bouleversement géostratégique, avec mise à mort de l’empire romain, Jésus dit, enfin ses disciples disent : le bouleversement a eu lieu. Ça y est, l’humanité est rédimée. Le royaume des cieux est advenu.

Les Juifs aussi croient que le monde qui vient (c’est comme ça qu’ils disent), c’est aujourd’hui. Mais il y a l’Histoire. Les Juifs aussi disent que l’histoire est une duperie. Mais cette duperie est prise au piège d’un redoublement, dans la fameuse phrase du rendez à César. Cette fois, le littéralisme juif est conjuré, ou dépassé, ou oublié. Qu’ils disent. Peu importe. Alors voilà : le cadre va abriter des espaces de Christianisme, qui ne dérangeront pas le cadre impérial, mais le complexifieront. C’est cela que le catholicisme, terrain de naissance de la théologie. C’est Jean de la Croix qui expérimente son ascèse. C’est François d’Assise – ou encore, c’est Ignace de Loyola, qui crée le vœu d’obéissance au pape, autrement dit, l’hypostase, la réalisation jusqu’au vertige de la coprésence de l’empire et du christianisme, comme du mondain et de l’anachorète, comme du bien et du mal, comme du sublime et du bouffon. Je me dis que cette formulation dérangerait beaucoup Milner. Mais c’est, malgré tout, une forme littérale de christianisme – de réception de la prédication de Jésus. La protestation génère une nouvelle occupation du cadre. De nouveaux ordres monastiques, de nouvelles manières de peindre. Que c’est grand, tout de même, l’église catholique, si on la reçoit ainsi.

Et pour cause, il y a une autre version proposée, contre le cadre qu’on réinvestit : le protestantisme, lui, refuse en bloc le cadre, pour dire : l’église, c’est moi, ce n’est pas le cadre. Jamais dans le fond il n’a été question de le nier. L’église parasite son empire, en même temps qu’elle le nourrit ; plus elle le parasite, plus elle le contamine de sa sainteté, plus elle est saine et vivante. L’église est microbienne, mais le protestantisme se veut chirurgical. Il prétend trancher dans l’empire. Il fait de l’église le synonyme de l’homme. Comme Jésus, avant lui. Mais aussi comme François. Et voilà, tout cela tourne sans fin, dans un ballet accroché, comme les chevaux de bois à leur manège, à la scène initiale, la prédication de Jésus dans une province de l’empire.

Je vous ai fait, à ma façon, un résumé de l’histoire de la religion. Car il n’est qu’une seule religion, la religion catholique.

C’est d’ailleurs pour cela que je crois que à Durkheim, quand il définit la religion, n’a rien compris. Je vous rappelle qu’il dit que la religion est «un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée église, tous ceux qui y adhèrent.»

Le sacré : c’est une définition digne d’un gros malin ultramoderne, pour l’époque, qui énonce son discours en parallèle des découvertes indo-européennes qui naissaient à l’époque. Pour le dire dans nos mots, il retrouvait Rome, le sacer, et se proposait, avec tant d’autres, de fonder, plus loin que la sociologie, l’anthropologie sur les bases d’une Rome pré-chrétienne. Car les travaux indo-européens de l’époque amenaient à cela (si cela vous intéresse, je développerai ce point lors de notre conversation.)

Or précisément, ce cadre sacré, qui renvoie à l’origine indo-européenne, va très bien avec le magique, le païen, etc. On sait que c’est un des aspects du protestantisme, que de se vouloir antimagique et antipaïen (certains historiens disent qu’il l’est devenu aujourd’hui plus encore que l’église elle-même, à travers les formes américaines), Mais on sait aussi que l’église, qui a toujours joué avec le paganisme et l’a régulé, en lui lâchant la bride et soudain en la raidissant, n’est pas païenne ; car ces jeux de corde, avec et contre le paganisme, ce n’est rien d’autre que cette façon que j’évoque, depuis tout à l’heure, d’être un cadre (lequel était effectivement païen, c’est évident) et de le contaminer.

Contaminer avec quoi ?

Nous atteignons le point que je voulais toucher, pour répondre à la question. Contaminer le païen, ou le sacré durkheimien (le culturel, autrement dit ; le social), avec Dieu, avec la transcendance, avec le monothéisme.

Un monothéisme que les Juifs ont jugé abâtardi, certes. Mais un monothéisme de combat, sans aucun doute non plus. Même Maïmonide, autre grand antichrétien, l’a reconnu.

Car maintenant, parce qu’il est tard, je vous impose un gigantesque coq-à-l’âne. Vous voilà aujourd’hui, dans le réel, encore et toujours catholique puisque l’occident demeure, et s’est même répandu sur toute la surface du globe : tout est, aujourd’hui, Occident (à part quelques irréductibles peu gaulois qui remplacent la potion magique par la kalach ; et encore.)

Je repars de la démonétisation de tout à l’heure. Où nous nous trouvons, tout ce que je viens de rappeler risque d’être oublié, ou plutôt, pour dire mieux la vérité, essaye d’être oublié.

Vous me direz : le cadre demeure. Il y a encore des gens pour cracher leur révolte. Oui, sa critique, voire sa malédiction sont toujours ravivées ou reproposées. Télérama continue de s’indigner, et avec lui, la «petite bourgeoisie intellectuelle», pour emprunter à Milner sa délicieuse expression.

Mais voilà : le caractère religieux, clérical, ecclésial est en voie de disparition. L’église est faible – faiblesse que nous pouvons analyser à la Milner, ou bien en la renvoyant à la version chrétienne du serviteur souffrant : à savoir que le serviteur souffrant, c’est l’église elle-même.

Ce qui signifie : rien, dans l’empire que nous habitons, rien dans le cadre que l’église parasitait, n’est plus soumis à censure. Tout est bon dans le cochon. C’est à présent, mes chers amis, que la question de la religion redevient actuelle et significative. Je dirais même : cruciale. Et quand je parle de religion, je parle bien de catholicisme.

Au lieu de quoi, nous avons quoi ? Allez, disons-le tout net. Des gadgets tout juste bons à agacer les dents. Transhumanisme, France insoumise, gauchisme radical, qui a ceci de particulier d’être radicalement coupé de tout avenir possible, n’étant réalisé que sous la caboche du lion de la philosophie, Alain Badiou. Tout cela, qu’est-ce que c’est ?

Je vais vous dire : c’est ce qui vient nous poser une question, cette fois non plus facile ou capricieuse, comme ce qui peut motiver un tel ou un tel à dire : «Moi je suis catho» comme on peut dire «moi je suis végan».

Mais précisément, une question qui devient vitale et brûlante ; la question «que peut la religion».

Que peut la religion, quand on est, cette fois, tout à fait guéri de toute contamination?

Contamination par quoi ? Par ce qui fait le geste initial et fondamental du catholicisme : quelque chose qui à la fois tient l’empire et l’empêche de se croire jusqu’au bout un empire. Une façon de le rendre invivable. Ils ne savent pas, nos réacs, pourquoi ils aiment tant l’église, eux qui en adorent seulement la forme pénultième, donc l’avant-dernière ; car effectivement, le katholikos ultime, décrit par Milner, c’est celui de la religiosité vague transmis par les médias. C’est, autrement dit, la fin du Christianisme. Donc la fin, si l’on est protestant, du placard apposé sur le monde ; ou, si l’on est catholique, de la contamination du monde, par la sainteté.

Parce que cette fois, on se raconte que l’empire est devenu vivable. On rend l’empire à lui-même, et à son autorité.

Parce qu’aujourd’hui, au prix d’une transformation de nous tous en errants du supermarché (de Lidl à Monoprix, il y a de la marge), pour parler comme mon ami Pinchard, c’est devenu parfaitement sympa ; ou pas sympa, ou pas sympa très longtemps (on peut se dire que notre président est en train de nous dessiner les contours du sympa pas sympa très longtemps.)

Mais voilà, l’empire respire : nous avons de quoi dépenser et perdre du temps, dans le grand marché mondial.

Je réponds donc à ma question.

Ce qui peut la religion, c’est se souvenir qu’en son fond dernier, elle est juive. Qu’est-ce que j’appelle juif ? eh bien je dirais ceci : ce qui ne peut se tenir dans son cadre. Ce qui détruit le cadre politique.

Je parle du Juif authentique. Je vais vous le figurer tout de suite en quelques secondes. En tous cas, A dose homéopathique, «détruire le cadre politique» vire en «contaminer le cadre politique.» Vous voyez que je suis cohérent.

Comment cela se dit-il ?

Eh bien cela se dit par une histoire, que je vais vous raconter, et non plus vous lire, car c’est une histoire orale, aussi faut-il la raconter oralement.

C’est un midrach, qui part comme toujours de la puissance d’un détail – en l’occurrence, du fait que le lieu d’où part Abraham s’appelle Our, ce qui, en hébreu, signifie fournaise. Alors le midrach reconstitue une histoire, à partir d’un seul mot. C’est toujours comme cela que ça marche chez les seuls esprits fréquentables, les talmudistes et les poètes.

Abraham était le fils de Terah, lequel était marchand d’idoles. Un jour, son père confie la boutique à son fils, qui en profite pour démolir toutes les idoles de son père, en n’en laissant qu’une intacte.

— Qu’as-tu fait à mes idoles ? dit papa en rentrant.

— Moi ? Rien, dit le fils. La plus grande de toutes les idoles a brisé toutes les autres, car elle voulait être servie exclusivement.

— Que dis-tu ? Ce sont des statues de pierre et de bois!

— Ta bouche n’est donc pas en accord avec tes pensées? répond le fils. Aussitôt, le père traîne le fils chez Nimrod.

— Adore le feu, dit le roi.

— Pourquoi veux-tu que j’adore le feu, puisque l’eau éteint le feu !

— Alors adore l’eau !

— Pourquoi veux-tu que j’adore l’eau, puisque les nuages contiennent l’eau ?

— Alors adore les nuages !

— Pourquoi veux-tu que j’adore les nuages, puisque le vent (ruah, qui signifie aussi l’esprit) chasse les nuages.

— Alors adore le vent !

—Pourquoi veux-tu que j’adore le vent, puisque l’homme contient le vent !

Aussitôt, Nimrod jette Abraham dans la fournaise. Our Kasdim.

Je ne vais pas étudier avec vous ce midrach, il nous faudrait une autre soirée. Ceci, seulement. On a glosé, beaucoup, et Levinas entre autres, sur ce moment athée du juif, si l’on peut dire déjà Juif, en ce qui concerne Abraham. La guerre aux idoles, c’est une guerre à la religion. Mais pourquoi ? Parce que la religion, en son fond, est toujours une religion de l’homme, une adoration de l’homme. Et il ne faut surtout pas que ça se sache. Vous notez le flair infaillible du grand Nimrod, de monsieur «révoltons-nous» (car c’est le sens de son nom) – qui fait taire le gêneur au moment où il vend la mèche : toute adoration religieuse cache un sordide petit culte narcissique de l’homme par lui-même.

C’est la même chose que vous avez avec Amalek. Quand vient Amalek, vous verrez dans les versets, c’est exactement quand Israël a dit : «Est-ce que Dieu est dans mon sein, ou non ?» Et là, le midrach, inouï, glose : «Si Dieu connaît le moindre de mes désirs, le moindre de mes fantasmes, servons-le, ou sinon, révoltons-nous contre lui!»

Un dieu tiré de soi, au service de soi, fût-ce pour me donner des coups de fouet quand je suis vilain, oh que j’aime ça – oh que je m’aime.

Alors survient Amalek. Alors Israël peut trembler pour sa vie. Nous pourrons en reparler pendant la discussion.

Voilà, mes amis. Ce que peut la religion, je veux dire la seule religion, la seule qui ait en charge l’empire tel qu’il est aujourd’hui, à savoir la religion chrétienne, c’est se souvenir qu’elle est juive en son fond. Je crois que je dis ici, pour moi, le cœur si je puis dire providentiel de l’histoire chrétienne, quelque souffrance elle ait fait subir, par ailleurs, au Juif. Par Juif, j’entends celui qui non seulement ne peut pas se tenir dans le cadre, comme le Protestant, mais ne peut pas non plus se tenir en lui-même, fût-ce avec la grâce divine. Un juif qui se tient avec lui-même est maudit. Parce qu’un juif qui est entre soi, avec les autres soi que sont les autres, ou même tout seul dans sa satisfaction de soi, a fait Dieu à l’image de l’homme, et se raconte que l’homme a été fait à l’image de Dieu. Un juif qui s’incarne, en somme. Un juif charnel, dirait Pascal. Voilà ce qui ne doit jamais être. Un juif à la poursuite de son être juif, toujours plus loin en avant, et toujours déjà là, voilà ce qu’est, en son fond le plus intime, le Chrétien qui contamine l’empire qu’il habite. A condition qu’il le contamine. Ce Chrétien-là est une espèce de Juif. Il y a des degrés de Juifs, selon la belle formule de Benny Lévy.

Alors voilà : vrais athées, ce qui veut dire vrais anticléricaux, ce qui veut dire chrétiens et catholiques de tous les pays : unissez-vous ! Vous devez avoir pour horreur commune, d’un savoir instinctif et encore impensé, l’entre-soi des hommes, et voilà que cet entre-soi veut nous être vendu comme la nouvelle religion. Après le feu, le vent et toutes les divinités, derrière elle, il y a l’homme. Or l’homme, qui est la perle de la création, la sublime surprise qui dépasse le cadre, devient, sitôt qu’il se croit fait, le plus ignoble de ses déchets. Je crois que l’humanité est en danger de devenir cela. Que peut la religion ? Je dirais : une seule chose, en hommage à notre visiteur de ce soir, disciple de Saint Ignace à qui je reprends sa devise : œuvrer pour la plus grande gloire de Dieu, en sachant que l’homme qui est homme, qui veut coïncider à soi-même, à son entre soi-même, est l’artisan de sa plus grande honte.

Si le Christianisme se réveille pour cela, le jeu en aura valu la chandelle. S’il a décidé, en revanche, de dormir, si Milner a raison et si la trahison s’accomplit, eh bien ce seront des pyromanes venus des régions sèches qui se chargeront de la sale besogne, à savoir, qui s’attacheront à brûler et faire exploser ceux qui se sont pris au piège de la séduction folle et maladive d’eux-mêmes, et, pour parler comme le père de Dom Juan, «et laver par ta punition la honte de t’avoir fait naître.»

Magnifique!

Merci pour cette lumineuse profondeur!