Colloque – organisé par Elie Barnavi, au War Museum de Bastogne, en Belgique – sur le reportage de guerre en général et la façon dont, en particulier, il peut devenir genre littéraire.

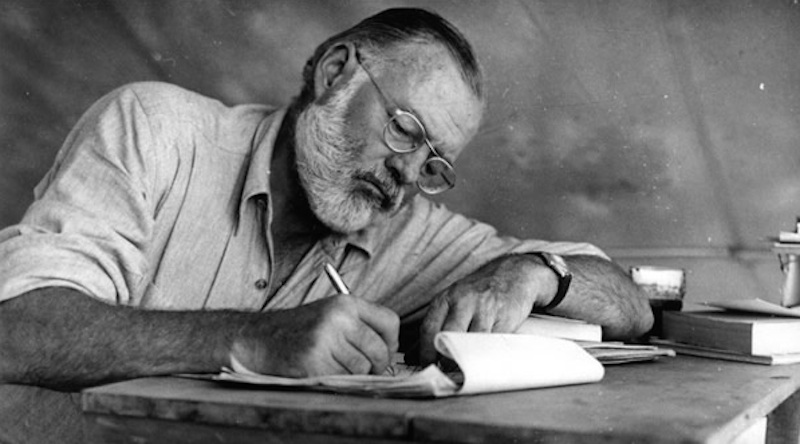

C’était la thèse de Sartre qui y voyait le genre par excellence. C’était celle de Hemingway qui, dans un entretien de 1941 au journal américain PM, se faisait gloire d’avoir été reporter avant d’être romancier et d’avoir puisé dans son premier métier le meilleur de son art du roman.

C’est non seulement la thèse, mais la vie même d’Isaac Babel ou de Vassili Grossman, ces écrivains immenses dont les œuvres sont littéralement issues de leurs expériences de journalistes de première ligne.

Et cette familiarité entre les deux ordres fut à l’origine de tant de grands livres, ces grands livres furent eux-mêmes à la source de tant de grands mythes qui ont aidé tant d’hommes à vivre et, parfois, à mourir, l’écrivain correspondant de guerre a exploré – je pense à Malraux, au Malaparte de « Kaputt », à « Hommage à la Catalogne » d’Orwell… – tant de possibilités inconnues de la condition humaine qu’il est difficile de ne pas accorder au genre cette place qu’il requiert et, au fond, qu’il mérite.

Une part de moi, en même temps, s’est toujours méfiée de ce que font les écrivains quand ils s’emparent de ce matériau qu’est la fureur guerrière des hommes.

C’est le « Dieu que la guerre est jolie » d’Apollinaire.

C’est la guerre vue comme une féerie, un ballet, un théâtre, par un Cocteau dont l’exaltation, retour du front, exaspérait tant Gide.

Ce sont les considérations éblouies que Proust met dans la bouche de Charlus, de Saint-Loup mais aussi du narrateur retrouvant dans le ciel de Paris, la nuit, pendant les raids, une forme de beauté lactée qu’il avait oubliée depuis les jours de tempête de son enfance à Balbec.

C’est, dans « La relève du matin » de Montherlant, dans « Orages d’acier » de Jünger ou dans « La comédie de Charleroi » de Drieu, cet hymne au « merveilleux frisson », à « l’ivresse », à « l’extase » qui s’emparent – c’est Jünger qui parle – du mâle et puissant guerrier quand arrive enfin le moment du grand carrousel phallique qu’est le corps-à-corps avec l’ennemi.

Et c’est, jusque chez les plus grands, la terrible tentation d’esthétiser la guerre : la « promenade » au ghetto de Varsovie dans « Kaputt » ; la fameuse « fraternité » malrucienne qui fait bon marché de ce chacun pour soi, de ce sauve-qui- peut généralisé, qui sont l’ordinaire de l’insecte humain plongé dans le tourbillon des assauts ; le ciel trop haut au-dessus de la tête, à l’instant de sa mort, du prince André de « Guerre et paix » comme, plus tard, du Jordan de « Pour qui sonne le glas » ; et, dans « Le peuple est immortel » de Grossman, des phrases aussi peu grossmaniennes que « grand est le peuple dont les fils meurent d’une mort sainte, humble et sévère, sur les immenses champs de bataille ».

Peut-être faut-il distinguer, alors, entre deux littératures de guerre – voire, dans les mêmes livres, entre deux veines distinctes.

Celle qui dore la pilule et trouve de la beauté à des situations dont les vrais reporters savent qu’elles ne sont que laideur, abjection, devenir animal de l’humain terrorisé.

Et celle qui, au contraire, regarde l’horreur en face et la révèle : dans l’œuvre de Malraux, ces « Noyers de l’Altenburg » qui, lorsqu’ils se moquent des intellectuels semblables aux « femmes » que « les soldats font rêver », font inévitablement penser aux pages les plus exaltées de « L’espoir » ; ou, dans celle de Grossman, encore, l’admirable « Vie et destin » qui sera, comme par hasard, et comme, plus tôt, le « Cavalerie rouge » d’Isaac Babel, inculpé de crime contre l’espoir, l’humanisme et le réalisme socialistes.

Peut-être faut-il distinguer, ensuite, entre la littérature qui donne un sens à la guerre et celle qui affronte le fait qu’elle est, de toutes les expériences humaines, l’une des plus parfaitement insensées.

D’un côté, tous ces romans, aujourd’hui bien oubliés mais qui eurent, autour d’Henry Bordeaux, leur heure de mauvaise gloire : c’est cette littérature dite des tranchées qui, s’interrogeant sur la mystérieuse endurance des poilus qui se mutinèrent, finalement, si peu, est à l’origine d’une mythologie de la « terre » et de l’« appel du sol » qui fournira l’un de ses carburants au fascisme.

Et, de l’autre, pour s’en tenir à la scène de la Grande Guerre, ces chefs-d’œuvre de lucidité face à ces troupeaux de vivants presque aussi morts que les morts et se jetant, tête baissée, dans les charniers : bien sûr, le « Voyage » de Céline ; mais aussi « Le feu » de Barbusse, « Les croix de bois » de Dorgelès ou le trop méconnu « Ceux de 14 » de Genevoix…

Et peut-être la vraie ligne de partage est-elle à tracer, encore en amont, et troisièmement, entre les guerres elles-mêmes.

Celles, la plupart, où l’on chercherait en vain quelque trace de noblesse ou d’excellence humaines et dont les récits devraient s’obliger, par probité, à la transcription sèche, sans pathos.

Et celles – plus rares, mais elles existent – qui, parce que s’y affrontent, comme dans toutes les guerres antifascistes, la passion de la liberté à celle de la servitude ou de l’extermination, voient les hommes se hisser, parfois, au-dessus d’eux-mêmes et être capables, en effet, de vrais actes de noblesse, de désintéressement, d’héroïsme : et alors, oui, il est non seulement permis, mais demandé, de dire ces instants de grâce ; et ce sont, cette fois, les meilleures pages de « L’espoir ».

Ces guerres justes ne sont pas moins inhumaines que les autres : mais au moins s’y trouve-t-il une passe obscure vers la grandeur où il appartient aux écrivains, et sans doute à eux seuls, de porter la plume.

Peut-on privilégier la subjectivité pour le récit d’une guerre ?

Les écrivains parlent de la guerre de façon bien plus profonde qu’on ne peut le voir dans les journaux. Les auteurs que vous citez en sont le parfait exemple.

Il est tout de même bien triste de penser aux atrocités qui ont fourni la matière de certaines des plus belles pages de la littérature…