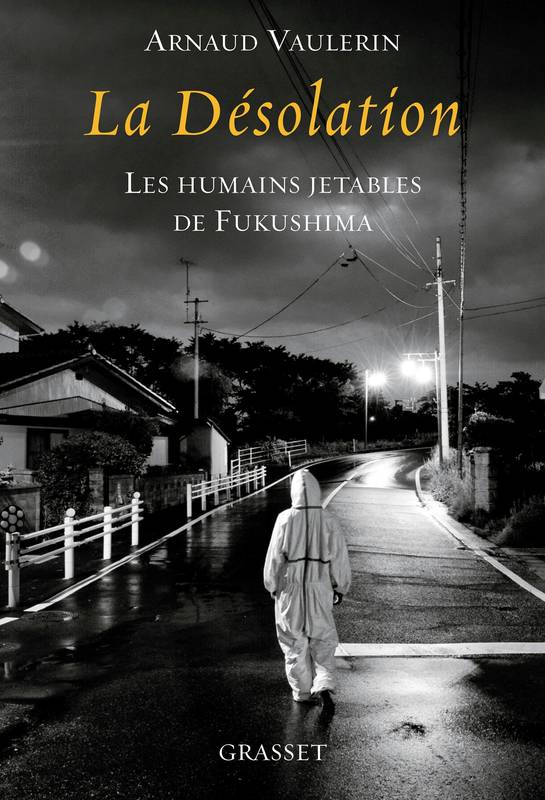

Le sous-titre de l’enquête journalistique d’Arnaud Vaulerin condense en trois termes une réalité terrifiante. « Fukushima », tout d’abord, raccourci facilement prononçable dans toutes les langues du monde, et synonyme de catastrophe. La centrale de Fukushima-daiichi a été frappée, le 11 mars 2011, par les vagues du tsunami consécutif au séisme qui s’était produit au large du Japon moins d’une heure auparavant. Des vagues dépassant parfois 15 mètres de hauteur. « Humains » et « jetables », ensuite, deux mots que l’on voudrait antinomiques, mais en l’occurrence l’oxymore ici est d’actualité. Car après la catastrophe, et ses réactions en chaîne inévitables – arrêt des réacteurs, arrêt de l’alimentation électrique, groupes électrogènes noyés, combustible impossible à refroidir, température montant à 2300 °C, fuites dans l’enceinte de confinement, explosions, etc. –, il faut évacuer les zones proches, puis les zones plus éloignées. Il faut aussi, après avoir stabilisé au mieux, ou au moins mal, une situation que l’on décrète acceptable, démanteler la centrale. Les hommes employés au démantèlement subissent des niveaux de radioactivité élevés et sont bringuebalés d’un poste à l’autre. Ce sont eux, les « humains jetables ».

Arnaud Vaulerin est le correspondant au Japon du journal Libération. Il est allé à la rencontre de ces forçats du nucléaire, et en a rapporté une enquête qui tient du récit post-apocalyptique. Dans le livre, nous sommes plus de deux ans après le tsunami, mais ce n’est pas de l’histoire ancienne. C’est même de l’histoire à venir : le travail de démantèlement est prévu pour durer jusqu’en 2040. Autant dire que des hommes auront passé leur temps d’activité à détruire au lieu de construire, à vivre sur les ruines d’un désastre au péril de leur vie, quand le monde autour d’eux s’emploiera à oublier ou faire oublier, à faire comme si. En 2020, par exemple, se tiendront à Tokyo les Jeux Olympiques. C’est à ces anonymes soumis à « l’ennemi invisible », à ces sans-grades que l’on sacrifie pour sécuriser « le Titanic atomique », qu’Arnaud Vaulerin consacre son enquête. Même si les circonstances de la catastrophe sont très différentes, on ne peut s’empêcher de songer, par ricochet, aux sacrifiés de Tchernobyl.

Il n’est pas facile d’approcher les démolisseurs de Fukushima. Une chape de silence – de plomb – emprisonne la parole, due autant à la culture japonaise qu’aux injonctions de la Tepco (Tokyo Electric Power Company). La communication autour du nucléaire n’est jamais simple, toujours considérée comme biaisée. Le nucléaire fait peur et induit la paranoïa. Dans l’inconscient collectif, il a des résonances apocalyptiques, définitives comme une fin du monde annoncée et programmée. Le nucléaire, c’est la bombe. Fukushima rime avec Hiroshima. Tchernobyl, c’est un coup des Russes. Les coups de grisou, dans les mines de charbon, tuent encore de nos jours, mais sans autre conséquence que le deuil immédiat des familles des mineurs. L’accident nucléaire, lui, a des retombées invisibles qui terrifient. Dès lors, comment communiquer ? Arnaud Vaulerin souligne, à juste titre, que la filière française du nucléaire « n’est pas franchement réputée pour son ouverture et sa transparence. » Le premier ministre japonais affirme, lors de la candidature de Tokyo au J.O., que « la situation est sous contrôle » et que « aujourd’hui, sous le ciel bleu de Fukushima, il y a des petits garçons qui jouent au football et regardent l’avenir et pas le passé ». D’ailleurs, le slogan choisi par le Japon pour cette candidature est « Découvrir demain ».

La Désolation nous invite à découvrir non pas demain, mais aujourd’hui. Hic et nunc. Enfin, hic, c’est là-bas, au bord du Pacifique, là où des milliers d’hommes s’emploient, nunc, à nettoyer et décontaminer. Le temps du sauvetage est révolu, il s’agit à présent de balayer et de déblayer. Le premier de ces ouvriers que l’on rencontre est appelé Shota. Il a 20 ans, une femme et un enfant, est tout à fait conscient du travail qu’il effectue, et de sa dangerosité. Il fait plus vieux que son âge, il n’a rien d’un jeune homme insouciant, il n’y a presque plus rien de jeune en lui. Il dit : « Mon travail n’est pas dur, c’est pire. » Un autre de ces forçats se nomme Tetsuya Hayashi. Lui, il illustre les méandres de la sous-traitance et leurs corollaires : les infractions à la législation du travail. 800 sociétés travaillent sur le site de Fukushima, et emploient environ 7 000 ouvriers chaque jour. Tepco est incapable de superviser ce labyrinthe, dans les allées duquel s’insinue, bien entendu, la mafia. Sous-payés, surexposés, les ouvriers sont « embringués dans un labeur qui relève de l’abatage ». Au fil des mois, la situation n’évolue guère, ou alors en pire. Un avocat spécialisé dans le droit du travail, et qui s’occupe du cas de Tetsuya Hayashi, déclare que « Tepco est en état de mort cérébrale depuis des mois » et que « le gouvernement ne sait plus quoi faire avec Fukushima ».

Le lecteur sort sonné de l’enquête d’Arnaud Vaulerin, qui est peut-être le premier roman vrai de Fukushima. L’enquête se clôt sur le soudain silence de Shota, le jeune homme qui, le premier, avait osé parler. Un des mérites de La Désolation est de donner vie, corps et parole à des hommes invisibles et interchangeables. Vaulerin écrit en journaliste, sur des bases solides et vérifiées. Il écrit aussi en faisant entendre un « je » concerné et un « je » sensible. Le journaliste fouille l’obscurité pour découvrir la mer, trouve les mots justes pour évoquer l’odeur d’un wagon de train ou la solitude d’un parking de supermarché, et remercie « François Bon, Michaël Ferrier, Elisabeth Filhol et Daniel de Roulet pour leurs récits et romans qui [l]’ont accompagné ces dernières années ».

Extrait :

« Il ne devrait pas être face à nous, attablé devant un café brûlant d’un restaurant de quartier d’Ueda, cette bourgade éteinte à 20 kilomètres au sud d’Iwaki. Si la catastrophe du 11 mars 2011 n’avait pas eu lieu, Akihiro Yoshikawa serait sans doute encore employé par Tepco et, ce matin, probablement dans les murs de Fukushima-daiini, l’autre site géré par la compagnie électrique à 10 kilomètres au sud de Fukushima-daiichi.

Ces deux centrales établies sur la côte pacifique, cet homme les connaît comme sa poche. Il y a passé la moitié de sa vie à travailler. D’abord dix ans à Fukushima-daiichi, puis ensuite quatre à Fukushima-daiini. Des années qui comptent, qui forment une raison d’être, sinon une existence. Originaire d’Ibaraki, il s’est installé avec sa femme dans cette plaine boisée et horticole en lisière de l’océan. Il a emménagé d’abord à Futuba, puis à Namie, un gros bourg aux portes de cette zone nucléaire. Sa maison se situe à 7 kilomètres de la centrale. Jusqu’au 11 mars, Akihiro Yoshikawa a vécu là en ouvrier dévoué, puis en cadre très investi. La famille, le travail, les amis, la maison, la mer, la campagne, tout était là. Tout était simple. La centrale était au cœur de cette évidence. »

(Pages 153-154, chapitre « L’Enfant de Fukushima »)

Rien que le titre du livre suffit à nous glacer…

Nous célébrons un bien triste anniversaire…