La dénonciation des totalitarismes, en littérature, adopte parfois la forme de la fable ou du conte, du récit dystopique ou uchronique, forme qui permet à l’imagination de s’affranchir des limites strictes de l’Histoire et de l’actualité. Qui permet également d’entremêler le réel et le possible, d’anticiper sur l’avenir et le probable. La fiction tente d’agir afin que ce probable soit dans l’impossibilité d’advenir. Boualem Sansal, écrivain algérien francophone, observe au plus près la montée de l’islamisme et son installation politique. Dans 2084, il construit un récit presque intemporel, un récit lent et parfois mystérieux comme un conte oriental. Au centre de ce récit : l’étonnement, le dessilement, et la prise de conscience.

L’Abistan est un empire immense dont les Abistanais ne connaissent pas les frontières. La vie quotidienne y est régie par une loi religieuse basée sur un précepte simple – simpliste – et non discutable : « Yölah est grand et Abi est son fidèle Délégué ». L’Abistan est LE monde, celui qui est né après la Grande Guerre Sainte. Rien d’autre n’existe, il n’y a pas de passé ni d’avenir, le temps de la vie humaine se déroule dans un présent éternellement recommencé, entre périodes d’ « Abstinence absolue » et pèlerinages. L’économie de l’empire est basée sur la « vraie sainte religion, l’Acceptation, le Gkabul ». Le personnage central du roman est Ati, un fonctionnaire du régime habitant la capitale Qodsabad, qui ne s’est jamais posé de questions sur la vie qu’il menait, qu’on lui faisait mener, jusqu’à ce qu’il tombe malade et soit envoyé en sanatorium. Là-bas, très loin de la grande ville, il se prend à s’interroger. « L’homme qu’il était, le croyant fidèle, se mourait, il le comprenait bien, une autre vie naissait en lui ». Ati découvre des visages qui ne lui ressemblent pas, alors qu’il pensait que tous les Abistanais se ressemblaient, de la même façon qu’ils parlent la même langue. L’unité et la stabilité de cet empire immense reposent sur l’ignorance et l’obligation de parler une langue pauvre, l’abilang, inventée à seule fin d’empêcher les hommes de penser par eux-mêmes.

Dans 1984, George Orwell dénonçait le totalitarisme politique. Dans 2084, Boualem Sansal dénonce le totalitarisme théocratique, en suivant le même déroulé que le roman d’Orwell, en appuyant sur le même motif : l’appauvrissement de la langue imposée par le pouvoir. Cette langue « ne parlait pas à l’esprit, elle le désintégrait ». Le Délégué Abi est aussi appelé Bigaye – raccourci très habile de Big Brother is watching you. Son portrait s’étale sur tous les murs des villes : Sansal retourne ici l’interdiction de la représentation du prophète pour signifier que le peuple est sous contrôle. Le roman reprend les motifs orwelliens de la surveillance constante et de l’interdiction d’imaginer, l’imagination étant le fruit de la complexité de la langue, complexité balayée par le Système. C’est en cela que le régime est violent : il instaure une paix lénifiante, anesthésiante, une peur maigre mâtinée d’indifférence. Car le système religieux n’est pas la foi. Boualem Sansal analyse superbement la différence entre la dévotion (la bigoterie) et la foi. Dans une religion où l’exégèse est interdite, l’acceptation va de soi. Il ne s’agit même plus d’être croyant – la question ne se pose pas. Il s’agit, au contraire, pour le Système, d’empêcher le croyant de s’interroger sur sa croyance. C’est un principe totalitaire parfait, basé sur la même logique que le principe soviétique : on dit au peuple qu’il est heureux, et celui qui ne le croit pas est fou. Forcément fou. A enfermer. Ou à éliminer.

2084 est un conte aux allures post-apocalyptiques – des attaques nucléaires ont eu lieu durant quelques guerres avant la Grande Guerre Sainte – ancré dans une histoire littéraire forte. Le sanatorium où séjourne Ati est une sorte de Montagne magique d’où l’on sort non pas guéri, pas encore, mais en voie de guérison. De dessillement. Thomas Mann écrivait sur la fin d’un monde, celui qui meurt avec la guerre de 14. Sansal sous-titre son roman « La fin du monde », et laisse lui aussi le destin de son héros en suspens, confiant au lecteur, dans l’épilogue, le soin de décrypter les « dernières nouvelles de l’Abistan cueillies dans différents médias ». La « fin du monde » est aussi une histoire de confins, de frontière.

2084 est un roman remarquable, remarqué par une presse unanime et de nombreux jurés de prix littéraires. Mais au-delà du texte, il faut saluer le courage de Boualem Sansal. Son roman n’est ni fiction ni anticipation. Sansal parle de l’ici et du maintenant, il utilise la langue française dans ce qu’elle a de plus littéraire, et de plus dénotatif sous l’image. Cette langue – l’exact contraire de l’abilang imposé par le régime d’Abistan – Sansal la fait aussi résonner dans les nombreux entretiens qu’il a accordés. D’une voix douce, presque humble, il dénonce plus encore à l’oral qu’à l’écrit. Il prend position, sans vociférer. Il analyse et constate. Il démonte la mécanique de la barbarie. Il est à lui seul les voix mêlées de ses personnages Ati, Toz, et Koa : le somnambule réveillé d’un cauchemar, le représentant du monde historique qui permet de remettre en perspective le passé, le présent et l’avenir, le fils héritier du Système et vrai révolté. Le courage, en littérature, est différent de la témérité littéraire strictement formelle. Sous la forme néo-classique du conte, Boualem Sansal fait entendre la voix essentielle de l’écrivain engagé.

NB : Les éditions Folio, dans leur collection Folioplus Classiques, publient en cette rentrée 2015 le roman 1984 de George Orwell, assorti d’un dossier de mise en perspective littéraire et historique, et de l’analyse du tableau de George Grosz Remember Uncle August, the Unhappy Inventor. La lecture parallèle des deux romans (1984 et 2084) semble s’imposer : les dénonciations d’Orwell et de Sansal sont des sursauts, sursaut d’hier et sursaut d’aujourd’hui. Il est toujours salutaire de sursauter.

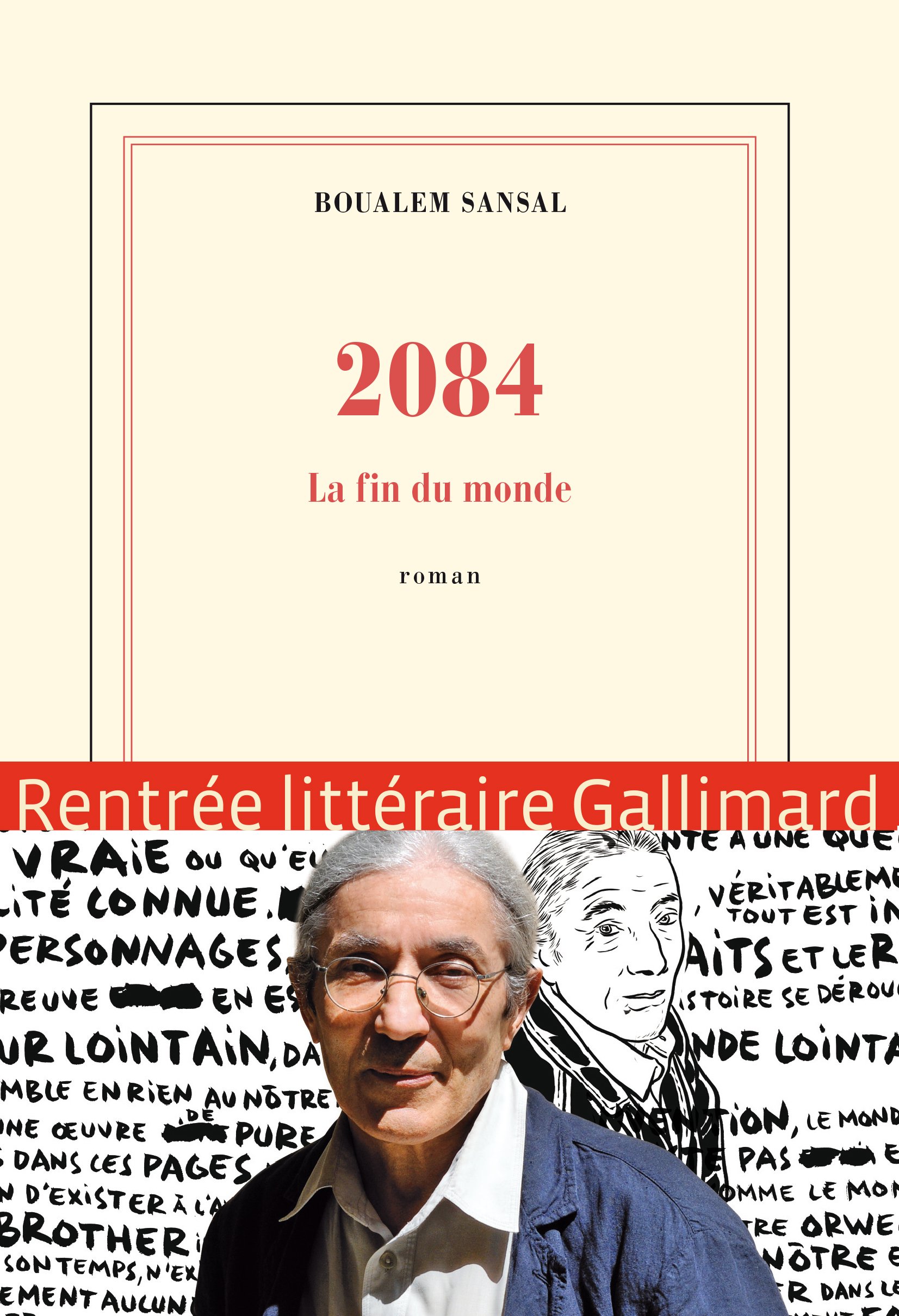

Boualem Sansal, 2084, La fin du monde, Gallimard, août 2015, 280 pages

Boualem Sansal, 2084, La fin du monde, Gallimard, août 2015, 280 pages