Un homme égare son téléphone portable et envisage cette perte comme une chance de recouvrer sa liberté. Il décide de ne pas en acquérir un nouveau, se sépare de sa compagne, change de voiture, d’emploi, et déménage. Cet homme neuf, dans la nouvelle, n’est pas nommé. Le prénom René lui irait comme un gant.

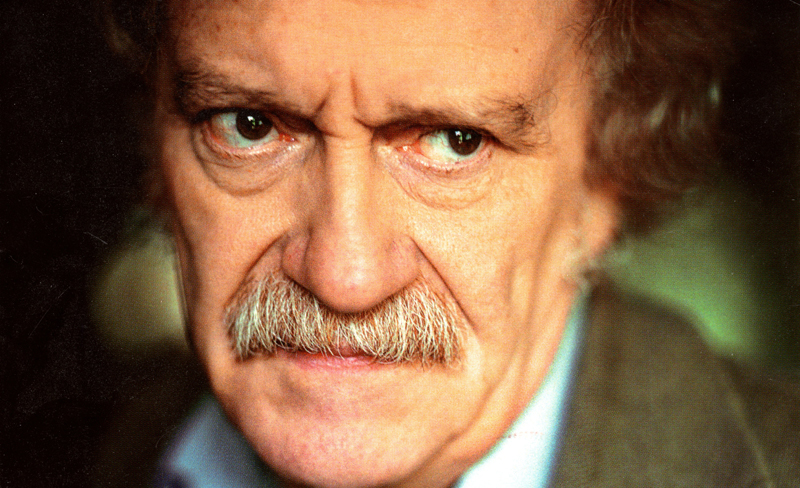

Georges-Olivier Châteaureynaud, sur cette base de contemporanéité immédiate, bâtit un de ces récits dont il a le secret : l’objet courant devient truchement entre une réalité et une autre, le hasard et la coïncidence entrent en résonances harmoniques au cœur de la psyché, le présent et le passé se rejoignent. Les personnages masculins de Châteaureynaud, et celui de cette nouvelle en est un bel exemple, ne se rebellent jamais. Ce sont des êtres d’acceptation, à qui la vie offre des bifurcations légères. Ils suivent leur pente, une pente dont ils ne décident jamais, mais qui leur sied, comme un costume sur mesure. Jusqu’à ce que quelque chose se détraque. Dans Portable, le narrateur amorce le changement, et merveilleusement, tout suit :

Puisque c’était comme ça, j’allais tout envoyer balader. […] Par miracle je trouvai une place mieux rétribuée dans une entreprise plus solide. Un petit deux pièces se libéra à point nommé. Une occasion récente remplaça ma voiture exténuée.

Le personnage revient sur sa décision première et acquiert un nouveau mobile. Nouveau numéro de téléphone, liste de contacts vierge ou à peu près. Mais l’homme neuf ne le restera pas longtemps… Tous ceux qui vivent cette mésaventure moderne – perdre ou se faire voler son portable – ont le même réflexe : composer son propre numéro, et appeler son voleur. Chez Châteaureynaud, la logique est poussée jusqu’au fantastique. En composant son propre numéro, le narrateur s’appelle lui-même. Le type au bout du fil – mais il n’y a plus de fil aujourd’hui, juste des ondes – est lui-même et un autre : il a son apparence, fréquente une de ses anciennes maîtresses, vit à son ancienne adresse et roule dans sa vieille guimbarde.

Le motif est littéraire, le texte le souligne :

Des souvenirs de lecture me revinrent en mémoire. Le Goliadkine de Dostoïevski, le William Wilson d’Edgar Poe, et tutti quanti… Mais la littérature est une chose, et la vie en est une autre.

Il n’est pas si certain que cela que la littérature soit une chose, et la vie une autre. Claude Lelouch affirme que le cinéma, ce n’est pas la vie, c’est mieux que la vie. Châteaureynaud, à la suite des plus grands, démontre que la littérature est la vie, une vie non pas magnifiée comme sous la loupe, mais amplifiée par la métaphore. Dans la langue-même, qu’un téléphone portable soit dit « cellulaire » n’est pas anodin. Ce sont ces cellules-là que Châteaureynaud va suivre à la trace. C’est le fil – celui qui n’existe plus matériellement dans nos communications téléphoniques – que Châteaureynaud remonte en donnant au « voleur » la vie ancienne de la « victime », en faisant de la victime le voyeur de son voleur, en créant un effet de miroir vertigineux. Le reflet de la réalité reflétée :

Ce qui avait commencé comme la simple découverte d’une indélicatesse se poursuivait en une énigme que je pressentais par instant aussi vitale, ou mortelle, que celle posée par le Sphinx à Œdipe…

Avec une malice bouleversante, Châteaureynaud fait glisser graduellement son texte : au bout du fil – la filiation – le fils. Le « double », somme toute sympathique, qui répond au téléphone est le « moi » sociable, respectueux des formes, bien éduqué, en un mot, civilisé. C’est dans un cimetière, alors que le fraudeur va fleurir une tombe que le narrateur n’est jamais venu honorer, que la rencontre a lieu. La rencontre, pas la confrontation. Devant le marbre et les pots de fleurs, on parle de la pluie et du beau temps. Comme si de rien n’était.

« C’était bien lui, c’était bien moi », constate, défait, le narrateur avant de rencontrer son double – de se rencontrer – au cimetière de Bagneux. Cette rencontre est une réconciliation. Une absolution. Parce que la perte est acceptée. Comprise et acceptée. Dans l’esprit, dans le cœur, et dans la langue. Le fil rouge du téléphone perdu était en fait un cordon.

Rarement, dans la littérature, le passage de la stupeur de la perte à l’acceptation du deuil aura été, comme ici, exprimée. Exprimée, oui, comme on exprime le jus de la douleur indicible. Sur une dizaine de pages, et en trois mois d’écriture, Georges-Olivier Châteaureynaud nous donne un texte magistral, dans lequel la mésaventure banale se mue en épreuve fondamentale :

Je restai seul devant la tombe de ma mère. Le ciel creva bientôt.

Portable est la preuve par neuf que la nouvelle est l’art sensible de la miniature. Les mots doivent être pesés, les situations exemplaires et les prolongements indicibles, touchant à l’essentiel. Georges-Olivier Châteaureynaud, romancier et nouvelliste, défenseur inlassable du genre, offre ici l’un de ses plus beaux textes. Un texte essentiel.

Georges-Olivier Châteaureynaud, Portable, nouvelle, in La Règle du Jeu n°57, mai 2015.