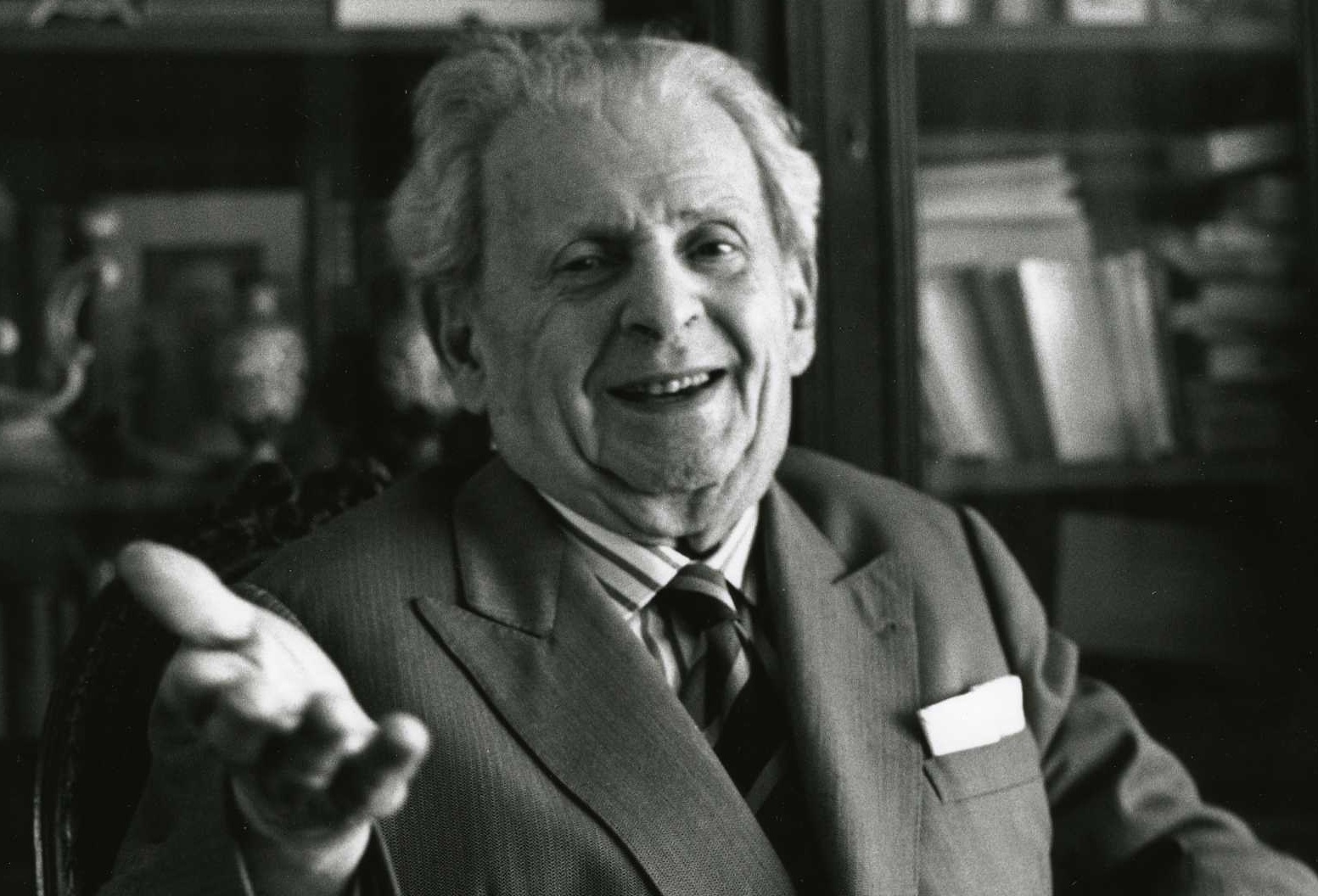

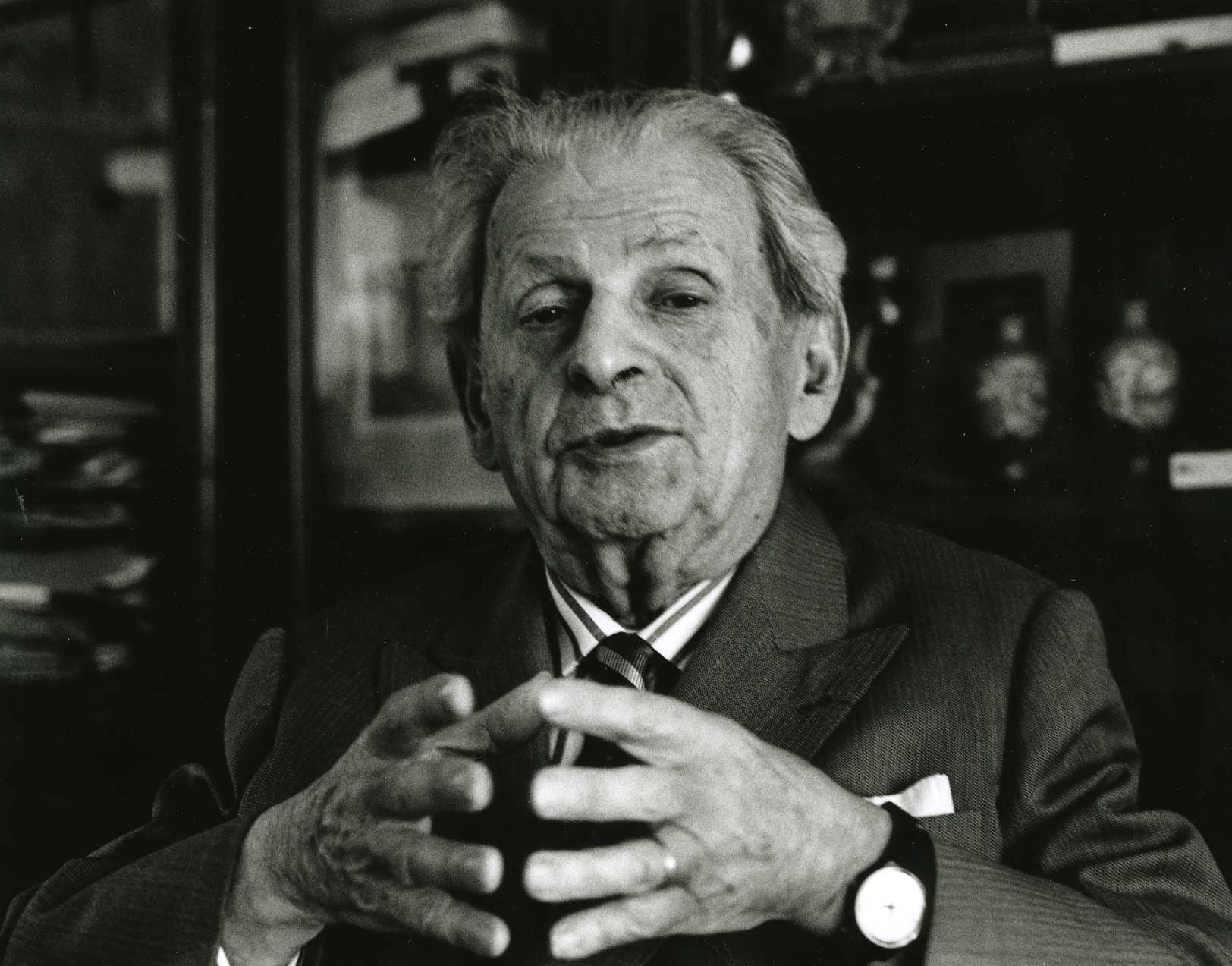

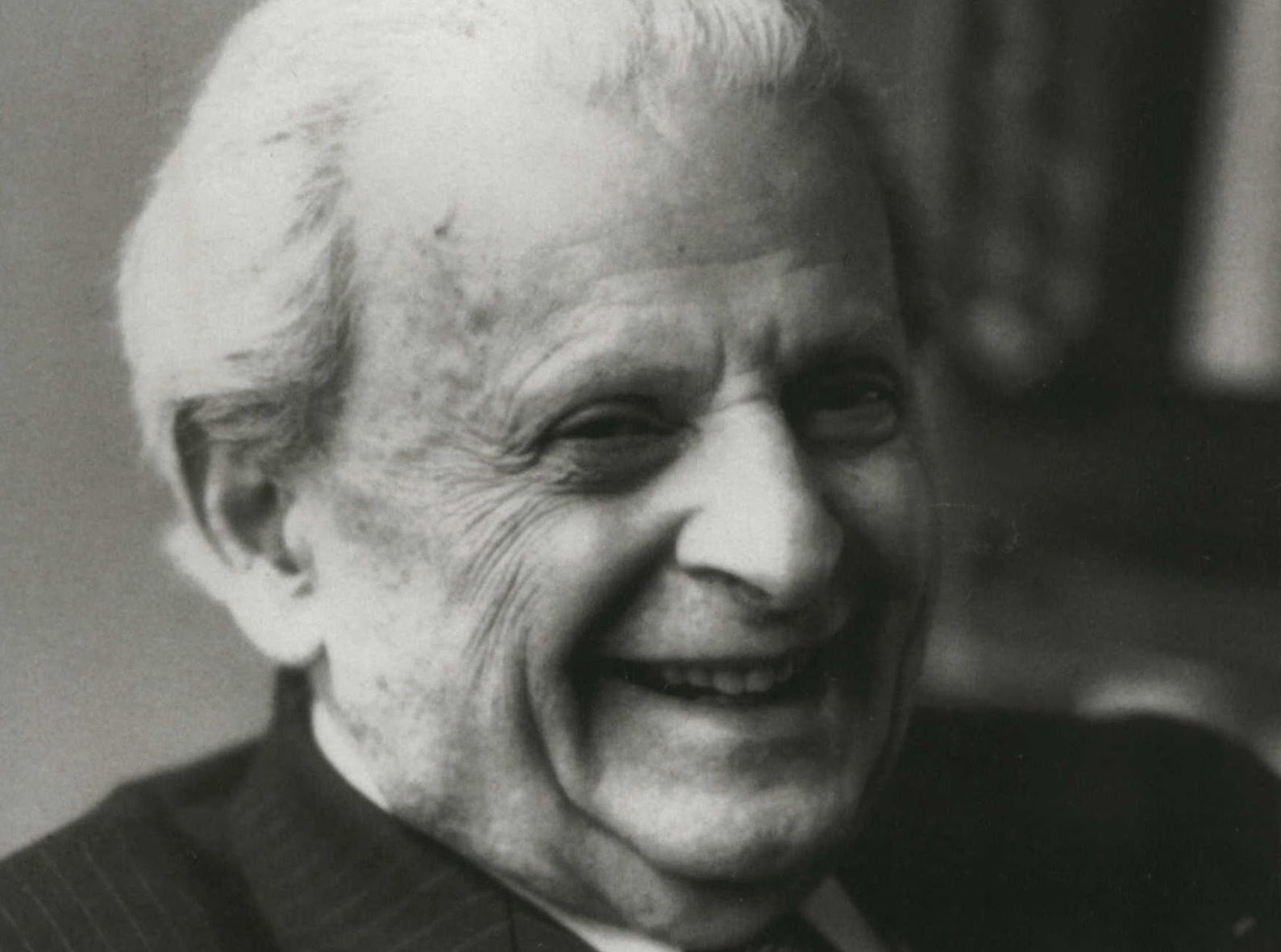

Voici enfin le troisième tome des Œuvres Complètes d’Emmanuel Levinas préfacé magistralement par Jean-Luc Nancy sous le titreÉros, Littérature et Philosophie. Inédits, qui paraît dans une co-édition Grasset/Imec. Il complète sur ces fondements séminaux de l’œuvre de Levinas, le premier volume Carnets de captivité et Écrits sur la captivité (Grasset/Imec, 2009), qui provoqua un choc.

J.-L. Nancy a compris l’enjeu du volume car il a mieux compris que tant d’autres cet enracinement poétique et littéraire qui porte l’œuvre laissée par Levinas. C’est pourquoi son étude préliminaire L’Intrigue littéraire de Levinas est à ce titre un texte majeur sur l’interaction de la littérature avec la philosophie dans cette œuvre capitale du 20e siècle. Dans ses Carnets, se faisait jour déjà son projet c’est-à-dire son ambition littéraire. Un philosophe qui a des prétentions dans l’ordre de la littérature depuis Platon jusqu’à Sartre ou Derrida, cela n’est pas si rare. Mais rares sont ceux qui savaient que l’aspiration profonde de Levinas l’avait conduit, après la guerre, à écrire deux projets de romans ou de nouvelles : Eros/Triste opulence (23 pages) et La Dame de chez Wepler (11 pages) auxquels il faut ajouter ses assez nombreux poèmes de jeunesse écrits en russe, qui constituent la quatrième partie du volume, la plus importante (140 pages). Entre ces trois parties romanesques et poétiques, les éditeurs ont placé les Notes philosophiques sur éros (60 pages environ). Le livre se clôt avec une Etude consacrée au poète Haïm Nahman Bialik, datée de l’année 1920-1921, traduite de l’hébreu par David Brezis et Lea Zehavi.

Impressionnant ensemble qui donne de Levinas philosophe une vision plus complète, quasi définitive, plus conforme à l’homme, au penseur qu’il était, car lui rendant cette part secrète d’ambition littéraire et de tentatives d’écriture non-philosophique. J-L Nancy interroge la transgression liée d’une part au sexe « à la fois emblème et lieu effectif », mais d’autre part au mode d’écriture choisi ici car « la littérature permet la transgression : c’est-à-dire qu’elle la transporte hors de tout cadre moral ou légal et en permet l’expression » (p.28). Comme si la littérature incarnait pour le philosophe l’éros dans sa dimension de mystère, de désir, de recherche d’un dépassement de l’être pour l’être.

Pourtant, contrairement à Sartre, Levinas ne chercha pas à faire aboutir ces prémisses littéraires parallèlement à son œuvre philosophique, qui se double déjà d’une œuvre à forte teneur talmudique et juive – avec un livre si proche de la littérature, Nom propre.

Dans Notes philosophiques sur éros Levinas se démarque fortement de Heidegger qui dans Être et temps énonce une phénoménologie où il n’y a pour ainsi dire aucune relation entre les êtres. Au contraire, ici, Levinas définit la relation avec le vendeur au magasin, avec l’artisan, comme un acte de socialité (p. 165). Il distingue par exemple la « relation interpersonnelle de commerce économique ou intellectuel » des relations sociales non commerciales (167). Il semble qu’il y ait dans ces Notes une possible discordance, une contradiction intrinsèque, car Levinas vient de dire « le commerce intellectuel est essentiellement une communion » (166-167), or rien ne s’oppose davantage à la communion qu’une relation d’ordre commercial.

Mais sur le fond propre à l’éros, nous trouvons des merveilles comme celles-ci : « Autrui – c’est négativement le caché. Et l’éros c’est la communion avec le caché. Le caché n’est pas seulement ce qui est caché pour la connaissance ; ce qui est ignoré : c’est la caresse qui est en quelque manière l’accès à autrui » (p. 179). Tout à fait paradoxal autant qu’étrange le développement sur la sexualité qu’il voit comme « une relation sans « avoir » et par conséquent une relation sans responsabilité. Dans l’événement sexuel – la volupté et la caresse – le moi sort du règne de la possession – il sort de lui-même, de la tautologie moi-soi » (181).

Malgré ses paradoxes, Levinas insiste sur le fait que la nudité n’est pas seulement « le fait d’être sans vêtement. Elle est l’apparition et l’appel du mystère, le fait pour le mystère de se révéler » (ibid.).

D’où le rejet total de la pornographie qui nie tout mystère, où la chair, réduite à n’être qu’un réceptacle à la jouissance comme à la douleur sexuelle, n’a rien à révéler dans sa nudité. De ces Notes non datées, proches de l’écriture de Totalité et infini, sourdent « le bruissement de l’il y a » dans son association à la nuit, comme nous les trouvons dans Blanchot, mais qui remontent à De l’existence à l’existant, écrit au lendemain de la guerre. Ils ne sont pas sans évoquer parmi les carnets ou journaux de philosophes contemporains mis au jour, le volumineux Denktagebuch (Journal de pensée) d’Hannah Arendt[1].

La notion de mystère – capitale chez Levinas – fait entendre aussi la notion de pudeur : « Le mode d’être du mystère c’est la pudeur » écrit-il de cette façon (185). Autrement dit, il ne suffit pas d’être caché à autrui pour appartenir au mystère, « mais ce qui est caché à soi-même, sans que cependant « caché à soi-même » signifie l’inertie pure et simple de la chose. C’est la pudeur qui décrit l’existence même du mystère » (186). Le mystère est dans le rapport à l’autre et non à soi, mais à l’autre féminin dans sa virginité. « C’est la vierge » (ibid.).

Nous sommes troublés. La vierge serait donc le lieu du mystère pour l’homme. Mais qu’en est-il pour la femme ? L’homme vierge, puceau, recèle-t-il autant ce rapport au « mystère » masculin comme l’homme parle du mystère féminin ?

Entrons maintenant dans les deux fragments de roman que nous offre ce volume sans précédent et sans successeur dans ces Œuvres complètes.

Dans son fragment Eros qui s’intitule plutôt Triste opulence, notre romancier-philosophe situe son action autour du printemps 1940. Son personnage du début Paul Rondeau, mobilisé, dialogue avec la France, avec l’histoire aussi. Il s’agit d’une intrigue psychologique dont l’érotisme n’est pas absent. On rencontre Jeanne d’Arc, Weygand. Le récit prend son élan quand le bataillon est fait prisonnier et qu’il devient un Kommando dans lequel plusieurs prisonniers sont de fait juifs. Au cours de ces pages, Levinas introduit un passage consacré aux femmes et à l’érotisme tout à fait « soft », un érotisme tout baigné de poésie.

« Le jour où à travers une fenêtre ouverte on a aperçu une jeune fille qui peignait de longs cheveux on avait l’impression d’une indécence ou d’un rêve, d’une poésie aiguë et déchirante de la beauté qui fait mal. Plus fort que la Lorelei, mais pas plus haut. Le mélange d’une grande beauté et d’une grande bassesse » (p.50).

Voyons comment le phénoménologue analyse l’utilité de la paire de bas qui séchait au vent.

« Ces bas qui réchauffent ou qui empêchent que la chaussure n’irrite la peau et ne la blesse et que l’usage quotidien on manie avec la précision et la sobriété de médecin n’avait plus rien de leur chaste essence d’ustensiles » (51).

Ce n’est pas ici le « monde cannibale de l’érotisme » dont il parle, mais à partir d’une allégorie érotique, un retour aux choses mêmes. Une paire de bas n’est pas là d’abord pour exciter l’imagination érotique de l’homme mais pour être une protection pour les jambes de la femme.

Dans son fragment de roman, Levinas fait un retour sur Boby, le petit chien qui, au stalag, avait élu le Kommando de prisonniers juifs, « le seul être qui ne faisait pas de différence entre les prisonniers et les aryens qui les gardaient. […] Il reconnaissait seul le droit de l’homme et la dignité de la personne de ces juifs » (ibid.).

On rapprochera cette page du seul texte de Difficile liberté qui tienne autant du récit, de la nouvelle, du Journal, que de la philosophie, intitulée Nom d’un chien ou le droit naturel.

Le second fragment de ce volume, La Dame de chez Wepler est axé sur la question redoutable de la folie. Il y est question de la folie d’une femme, Suzanne, et de la vie de son mari, Roland, avant et après l’hospitalisation de celle-ci. Levinas interroge :

« que peut-on faire d’un être humain qui vous est donné directement, qui est là pour vous, qui n’appelle plus sur lui vos gestes et vos actes mais votre être et que toute chose qui puisse donner prétexte à geste ou à acte a disparu ? » (120). Puis le romancier « en herbe » interroge les raisons du mariage et ces choses qui constituent la vie d’un couple. « Toutes les choses sont indispensables pour tromper l’angoisse ou l’ennui qui émanent d’autrui. Et qu’était l’effroyable aventure de la folie de Madame Riberat sinon la sortie de cette femme du cadre des choses qui la rendaient supportable » (121).

On y sent un Levinas nourrit par Balzac, Tolstoï, par Proust bien sûr, mais aussi depuis le plus jeune âge par Dostoïevski, décrivant avec force le drame d’un couple qui n’a plus rien à se dire mais qui est surtout sous le coup de la folie d’un des deux partenaires. Une fois sa femme enfermée, Riberat découvre à nouveau « les femmes […] dans la simplicité de leur sexe comme des êtres n’inspirant plus d’angoisse » (ibid.). Remonte alors le souvenir d’une « cocotte » rencontrée un jour au George V. Sur deux pages, l’auteur propose un véritable manuel d’apprentissage pour aborder une femme.

Dans cette dizaine de pages lues à la suite, Levinas décrit un homme pris dans les rets de la réalité, écartelé qu’il est entre l’absence d’une épouse démente et le besoin irrépressible de tenir dans ses bras une femme quelle qu’elle soit. A la fin de l’ébauche, son personnage est encore confronté, cette fois à la place modeste qu’il occupe dans la société comme dans le monde militaire (auquel il appartient en cette période de guerre), quand tout à coup, durant un éclair, l’un de ses adjoints rencontré par hasard, l’appela « Monsieur le directeur » !

Il y a dans ces textes non-philosophiques au sens strict, un déchirement entre morale et interdit, entre narration et réflexion, entre la prose à l’état pur et un discours spéculatif comme entre la psychologie des personnages et l’action qui les conduit. L’amour de la littérature reprend ici, un court instant, sa place dans l’imaginaire d’un homme nourrit dès le plus jeune âge par les grands romanciers russes.

Au-delà de ces ébauches romanesques, il y a, il y eut aussi dans sa jeunesse russe, un Levinas poète, que donne à lire pour la première fois une publication, que nous voulons saluer aussi pour cette somme impressionnante d’inédits et surtout d’inédits que l’on n’attendait pas forcément…

Le plus surprenant n’est-il pas pour certains d’entre nous d’être davantage frappés par la veine poétique que par les ébauches romanesques de Levinas ? Là est la plus étonnante nouveauté de ce troisième volume des Œuvres Complètes. Levinas serait ou tout du moins aurait pu être un poète-philosophe plus qu’un romancier philosophe – ce que fut Sartre par exemple. Philosophe et poète, Levinas le fut assurément même si son œuvre poétique n’a pas dépassé le tout début des années trente, si l’on prend en compte – comme font avec raison les éditeurs – l’ultime poème parvenu jusqu’à nous, grâce au témoignage d’Elena Arseneva (femme et veuve de Jacques Rolland), qui publia ce poème récité en russe par Levinas devant elle et Jacques Rolland en septembre 1993 :

« La vieille tour de l’horloge a sonné trois coups,

Les réverbères blanchâtres se sont allumés dans la ville.

Plus clair le sourire, plus insondable la tristesse,

Le garçon jaune rêve du Japon,

Là où, au-delà de l’infini des pays < étrangers ? >,

Ses rives sont baignées par l’océan jaune.

Pays, pays natal, tu es unique au monde,

La vieille tour d’horloge sonne quatre coups. […] » (369).

On admirait les derniers poèmes de la folie de Nietzsche. Voici désormais livrés à notre lecture et sans doute aussi à notre admiration – pour la postérité – les poèmes de jeunesse de Levinas.

Voici un homme, un philosophe, qui porta à son point d’incandescence la philosophie. Peu savaient combien cette œuvre était portée à ce point par la littérature, mais qui savait qu’elle l’était aussi par la poésie ? N’hésitons pas à dire que certains poèmes traduits pour la première fois par Leonid Kharlamov, sont sublimes. Il a dix-sept ans quand il écrit :

« Pourquoi a-t-Il donné l’homme à la terre

Et l’a laissé au milieu des sombres forêts ?

La mémoire n’a pas de temps pour le souvenir

Et il n’y a pas d’avenir pour espérer.

[…] Comment puis-je imaginer ton visage

Derrière les fils, les barbelés ?

Dans les ténèbres je viendrai à toi, Mère

Dans un monde révolu et meilleur.» (271)

Cet incroyable volume nous invite plus que jamais avec une urgence intérieure inamissible à relire la philosophie de ce Maître majeur du 20ème siècle.

Dernier livre paru de Michael de Saint-Cheron : Du juste au saint. Ricoeur, Levinas et Rosenzweig (DDB, 2013)

[1] Seuil, 2005, 2 vol., traduction de l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy.

merci levinas dont nancy parle