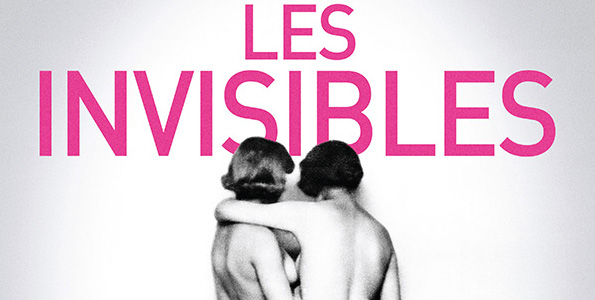

Avec Les Invisibles, Sébastien Lifshitz a composé un film émouvant, beau et surtout bon, d‘un point de vue esthético-étique. Son intrigue – à savoir son « mythe » – s’organise autour d’entretiens avec des homosexuels d’avant le coming-out historique du mouvement gay à la fin de la décennie 1970.

On revient souvent sur les mêmes interviewés, et c’est l’articulation de leurs discours à des moments différents du film qui constitue l’intrigue des Invisibles. Cela leur a pris du temps pour être ce qu’ils sont aujourd’hui, des interviewés de 2012, et ils se montrent pour ce qu’ils sont désormais : des vieux !

D’où le premier vrai thème intéressant, outre qu’attachant, de ce film : il narre le vieillissement d’hommes et de femmes, dont il interpelle, grâce à leur propre interpellation, le « fait » d’être homosexuel, leur propre mise en question et leur quête de leur « essence » d’homosexuels.

Le film narre donc un invisible : le fait de prendre de l’âge, de vieillir. Levinas l’a très bien dit, parmi d’autres (Rousseau dans Les Confessions) : vieillir est quelque chose qui ne se vit en aucune manière de façon linéaire. On ne vieillit pas comme l’on mange une brioche. Le temps du vieillissement n’est pas un phénomène parmi d’autres. Ce qu’Aristote n’avait pas conçu, il aura fallu l’être-vers-la-mort de Heidegger pour nous « habituer » à la temporalité du vivre humain. L’homme commence à mourir dès qu’il est né. Et cela est incalculable.

Ce qui fait que ce film centré sur l’invisibilité des homosexuels avant leur coming-out sociétal (nous en sommes ces jours-ci en France à la reconnaissance du mariage gay), se nourrit d’une matière invisible et incalculable : le vieillissement. Et ce n’est que par une sorte de flash-back instauré par la parole des interviewés, voire par certaines photos qui les représentent jeunes, dans la vigueur, intimidée et harrassée, de l’âge, que cette narration effleure le vraisemblable.

Ce film nous touche pour ces raisons profondes, liées à notre temporalité humaine, à notre « durée ».

Je ne discuterai pas ici de la valeur, du poids harrassant de l’invisibilité sociétale de ces « représentants » de l’homosexualité en France (en Europe et de par le monde) avant leur coming-out et le changement aujourd’hui (à peine amorcé, par ailleurs) de leur condition, ni du regard de la société sur eux. Ce film est important, voire fondamental, quant à l’ancien regard sociétal et au nouveau, quant aux peines et aux labeurs endurés par ces représentants d’un phénomène Ô combien décisif dans la terrible histoire de la sexualité dans le monde.

Je veux, davantage, discuter du parti pris général de ce film. Il affiche à maintes reprises que l’homosexualité relève du naturel, qu’il est naturel d’être ceci ou cela. Parfois même, les interviewés parlent de leur « essence » comme de quelque chose d’inné.

La nature, donc. Le film se passe souvent en plein air, et souvent dans le Midi de la France, tous deux entendus comme l’attestation irréfutable du naturel de la « condition homosexuelle ». Paysages ensoleillés ou hivernaux, avec troupeaux de chèvres et de moutons. Et à Paris, cela se passe dans certains jardins publics, au Luxembourg. Les chèvres, quand elles ne baisent pas entre elles, se lèchent, se masturbent…

Ce film s’accomplit donc sous le sceau de la Nature. L’organicisme est son mètre-étalon, et un scientisme radical pointe tout au long de ces Invisibles. Scientisme, paradoxalement, qui a ses origines dans une perspective qu’inaugura il y plus de deux millénaires le De Anima d’Aristote. Aristote fait des sens et du rapport au sensible un cas à part, spécifique et fondateur : le cas même de l’instinctuel, cette première pierre tout au bas de la hiérarchie des « actes » dont l’âme est capable, au sommet de laquelle se dressent la faculté rationnelle et l’intelligibilité. Cette mise à l’écart de l’instinctuel – et du champ de la sensibilité en général – est, en vérité, son privilège. Les « sens » ont toujours contesté, de l’intérieur, les prétentions hégémoniques de la Raison, du Logos.

Cette perspective se prolonge, des affects chez Freud jusqu’à nos jours, dans une certaine « phénoménologie matérielle », dans la psychanalyse lacanienne, dont la tendance est à une « intelligibilisation » de l’instinctuel, grâce à la contestation interne que sont le plaisir et la jouissance.

Mais le mètre-étalon reste le naturel de l’instinct, présupposé même lorsqu’il est contesté, et pour autant qu’il est contesté.

Heureusement pour nous, l’un des interviewés, un très vieux berger particulièrement versé dans l’instinctuel (il baise hommes et femmes, même si sa préférence se porte sur les premiers), déclare vers la fin de ce film un peu trop sociétal, que l’important, c’est « le bonheur ».

Ce vieux monsieur nous propose, serait-ce à son insu, que le mètre-étalon de la sexualité n’est pas organiciste, naturalo-organiciste, qu’il consiste en quelque chose qui n’est pas matérialo-naturel du tout, sans être pour autant « spirituel », voire « spiritualiste ». Car le spirituel (l’autre nom, au regard du Logos, de l’intelligible et du rationnel) va bras-dessus bras-dessous avec l’instinctuel, ainsi que suggéré plus haut.

Le bonheur comme mesure toute autre, est un mètre qui, lui, ne mesure pas, ne calcule pas la force, l’intensité, la durée, ni l’écoulement du jeu organiciste des instincts.

Nous savons gré à ce vieux berger d’avoir suggéré, par une parole imparable, qu’il faut commencer à parler bonheur dans le « rapport sexuel ». D’abord, et pour finir.