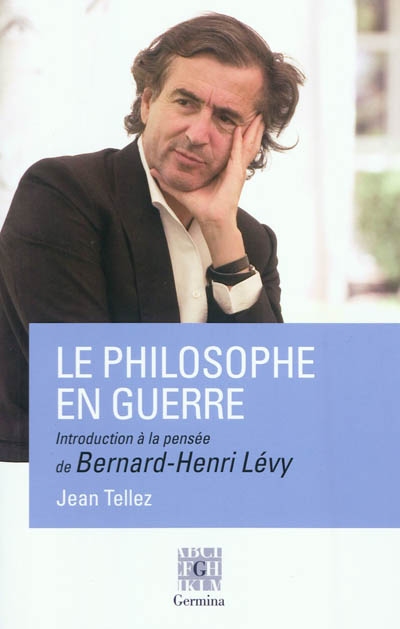

Voici un livre et des travaux que l’on attendait depuis longtemps, et presque, croyait-on, en vain. L’ouvrage s’intitule Le philosophe en guerre, et porte en sous-titre Introduction à la pensée de Bernard-Henri Lévy.

D’entrée de jeu, l’auteur, Jean Tellez, lui-même philosophe, énonce qu’il s’agira de cela seul et rien d’autre : dégager le noyau philosophique d’une œuvre qui déborde le cadre strict de la philosophie mais en relève continûment, dans ses diverses productions depuis trente ans, en montrer la logique interne et, s’il y a lieu, la cohérence, à l’aune des idées et des concepts spécifiquement philosophiques qu’elle développe. En ferme tenant du Contre Sainte-Beuve de Proust, pour qui l’œuvre constitue un univers auto-référenciel, auto-télique (trouvant en elle-même sa propre fin), pure absence mallarméenne de tout bouquet en tant qu’elle est « le produit d’un autre Moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices », et à l’encontre du déterminisme cher au XIXème siècle, qui ramenait sans autre forme de procès l’œuvre entière à l’état civil, à l’être de chair et de passion que serait son scribe soliloque, et ambitionnait de l’expliciter de part en part à la lumière de la biographie intime de son auteur (« Fils et frère de médecins distingués, Monsieur Flaubert tient la plume comme d’autres le scalpel », écrit Sainte-Beuve), Jean Tellez, pour la première fois parmi les nombreux exégètes qui se sont penchés sur Bernard-Henri Lévy, écarte d’emblée, au rebours de ses prédécesseurs, « le phénomène B.H.L. », abstrait son regard sur l’œuvre philosophique et au-delà, de tout ce qui touche à l’homme Lévy, ne mentionne ses biographèmes et n’aborde l’image publique – avec les controverses qu’elle n’a cessé de susciter – de notre philosophe-intellectuel-écrivain-journaliste-politique-humanitaire médiatique, que pour mieux autonomiser le corpus proprement philosophique de ses livres par rapport à sa geste existentielle et ses multiples effervescences auxquelles quelques bons esprits ont tenté de réduire son être général. Même si, au fil des pages, l’auteur, à bon escient, ne manque pas d’affilier ou de référer telle posture, tel engagement béhachéliens aux sources et positions philosophiques de l’auteur de La Barbarie à visage humain et du Siècle de Sartre, mettant en relief l’homologie des idées et des actes, à quel étiage, à quel degré, ils ont partie liée chez lui.

Bref, voici pour la première fois, et sans autre postulation ni parti pris qu’une analyse froide, dépassionnée et une nomenclature des concepts neutre de bout en bout, BHL philosophe vu par un membre de la corporation, inconnu jamais croisé, ni « pour », ni « contre ».

Voici d’abord, sous la balance de Tellez et sa pesée minutieuse, un philosophe à part entière, et philosophe d’abord, serait-il de surcroit écrivain, homme dans la Cité, « BHL », etc… Une formation solide, l’Ecole Normale Supérieure, l’agrégation de philosophie. Des maîtres à penser admirés, Althusser au premier chef puis Lacan, qui ne cesseront de hanter sa propre pensée, de l’irriguer, de la travailler, lui arrivera-t-il par la suite de penser contre eux, contre l’anti-humanisme du premier et sa théorie de l’Histoire conçue comme un procès sans sujet ni fin, contre le Sujet absent à lui-même, barré, du second, mais tous deux grands éducateurs à jamais révérés pour avoir permis à une toute génération intellectuelle masochiste, orpheline de n’avoir pas connu la guerre et la Résistance, de rompre avec la tentation totalitaire qui fut la sienne, maquillée, à l’aube des années 60, en désir de révolution, marxiste, maoïste ou libidinale, et morte vingt ans plus tard, à l’aube des années 80, sous les coups de boutoir de Soljenitsyne et de la Nouvelle philosophie, avec, à la tête de cette fiévreuse cohorte de jeunes philosophes à l’assaut des sanctuaires marxistes, deleuziens et autres, BHL et sa Barbarie à visage humain.

Althusser, Lacan, ces » Phares ».

Et puis, dix ans après la Nouvelle philosophie et son combat anti-totalitaire enrobé d’un pessimisme noir non dénué de romantisme (Dieu est mort, le Maître, cet autre nom de l’éternité du Mal, à l’œuvre depuis toujours dans l’Histoire, s’incarnant ici dans le pouvoir d’Etat et ses micro-pouvoirs disséminés dans tout le corps social, règne désormais seul, sans plus d’au-delà ni d’instance en surplomb de sa licence mortifère pour la limiter et le restreindre, tout-puissant instituteur du lien social, inscrivant sa marque fatale en chacun d’entre nous, à commencer par et dans la langue que nous parlons, mais qui, bien davantage, nous parle, la langue-même du Maître, faisant ainsi de nous ses propres desservants et ses esclaves obligés ; nulle révolution contre lui n’est possible, qui le reproduira immanquablement ; l’idée même de progrès est réactionnaire, pour n’en être elle-même que le masque, le ventriloque au second degré) c’est la découverte illuminée de Levinas et son éthique pour Autrui, annoncée dans Le testament de Dieu, (mais ce troisième et ultime maître ne sera commenté et arraisonné en profondeur que vingt ans plus tard, dans Le siècle de Sartre). C’est, plus encore, l’éloge du monothéisme juif (loin d’être une religion, il est un athéisme de la Loi), bouclier en même temps qu’arme transcendantale contre le totalitarisme, qui, dans son médicalisme et son vitalisme débridés, fantasme une bonne communauté humaine, auto-constituée, soudée, unanime, promise à tous les lendemains qui chantent pour peu qu’on la guérisse des médiations « abstraites « que sont la loi, les institutions démocratiques, la représentativité, coupables d’aliéner le sujet à lui-même, de le dissocier du corps social, sa demeure organique, et pour peu, tout autant, qu’on la délivre, la société à venir, de ces impuretés dissolvantes et de ces mauvais germes, ces mauvais virus que sont l’étranger, le juif, l’intellectuel, l’homme-individu sans racines ni tribu, insupportables obstacles au beau rassemblement du dêmos en peuple souverain, plein et fusionnel. Ce Tout absolutisé est assimilé, dans son immanence sacralisée, par Lévy à un paganisme mortifère, rendu libre d’agir par la mort de Dieu (tout, désormais, est permis, permis de tuer en tête), idolâtre de l’Etat, du Peuple, de la nation ou de la race, jusqu’au Viva la Muerte final et la barbarie généralisée. C’est, de même, la Bible bientôt élue « le livre de résistance de notre temps » contre le Mal radical, ce Tohu-Bohu premier, sans cause, sans raison, antérieur à tout Bien, qui règne sur les hommes, les sollicite et les habite depuis la nuit des temps. C’est enfin la Loi « plus sainte que l’événement », une Loi abstraite et sans origine assignable, sans auteur et sans garant divin.

Car le Mal, ce mystère, ce scandale parfait, est pour Lévy, livre après livre, la grande affaire, et Tellez lui donne dans son Philosophe en guerre toute sa place. Qu’est-ce que le Mal, aux yeux du guerrier qu’est Lévy ? Le monde, dit-il, est un donné monstrueux, depuis l’origine. Car le Mal lui est inhérent, depuis l’origine. Il n’est pas un accident mais un désastre primordial, définitif. Il est un pur non-sens, irrécupérable, inassignable. Ne s’y résolvant pas, les philosophes ont jusqu’à Auschwitz pensé que le Mal n’était qu’un biais inévitable, un détour temporaire, une malentente, voire la ruse involontaire, le moyen inversé le chiffre secret et la condition agissante d’un Bien en gésine qui, requis, défié et travaillé par cet objet malin, ne manquerait pas, tôt ou tard, de le solder et de le subsumer. Erreur. Voyez sa permanence dans l’Histoire, son éternelle, incurable reproduction. Le Mal possède le monde, et s’invente continument de nouveaux visages, l’Histoire, à chaque fois, montre plus d’imagination que les hommes. Totalitarisme, socialisme révolutionnaire, fascisme, intégrisme, islamisme, fondamentalisme relèvent inlassablement du même moule, de la même matrice, sont les équivalents d’un même phénomène fondamental. D’autant que le mal, ajoute Tellez revisitant Lévy, a cette propriété paradoxale et terrifiante qu’il se donne des fins tenues pour être celles du Bien : changer l’homme en ce qu’il a de plus profond, le délivrer de ses égoïsmes privés et de sa condition solitaire, guérir la société de ses divisions et de ses démons. Ce Mal qui se veut un Bien propose une thérapeutique enthousiaste, Il est un optimisme solidaire, il se veut amoureux de l’humanité et son libérateur.

Seul ou presque, le judaïsme a pensé le Mal et s’y est confronté dans un combat inégal et sans fin, où il a failli succomber.

Qu’est-ce que le judaïsme ? Est-il une religion ou une philosophie, voire les deux ? Vaste débat. Pour BHL, et Tellez lui en donne acte, c’est d’abord une philosophie. Une philosophie en soi, totalement singulière en son fondement religieux, même si sensé biblique et sagesse antique, la Lettre et le Logos, l’être pour-autrui lévinassien et l’être pour soi-même spinozien, l’idée de l’Infini et l’Etre-Tout immanent, l’éthique et l’ontologie, par-delà leur querelle sans concession et leur irréductibilité croisée, se contaminent réciproquement. Jérusalem contre Athènes. Mais Jérusalem parlant, chez Lévy, à la suite de Levinas, en langue grecque, dans la langue du Logos, et pointant un horizon semblable. Athènes et Jérusalem symbolisent deux universalismes, le premier en in-tension, le second en extension, l’universel abstrait aurait-il dénié a l’universel juif cette qualité jusqu’il y a peu, et tenté d’arraisonner cet irrédentisme rebelle à la langue des Nations et à la Raison dans l’histoire (Hegel and C°), dont il aura fait si souvent les frais. Ah, ce fameux « reste » juif qu’il importait tant d’occulter !

Cet universel sous sa forme juive, tel qu’il est porté au plus haut chez Lévy, cet universel arcbouté à la Thora et plus encore au Talmud, au monde sans fin de l’étude, du débat et du discord fécond, cet universel anhistorique, immémorial, « anachronique » ne requiert nulle conversion. Du fait que Dieu, pour Lévy lecteur de la Bible au rouet de Lacan, n’est qu’un mot, une trace, une pure Lettre, une fiction, une faille, une absence : Dieu n’est que l’idée de Dieu ; c’est un absolu sans incarnation, une ex-tanse. Bref, le Dieu béhachélien est un Dieu athée. De même, Jérusalem, précise Lévy « est une métaphore de l’Universel, car c’est une métaphore de l’humain. » (Levinas avait dit en amont que « tous les hommes sont d’Israël », qu’Israël est « en alliance avec tout l’univers des nations »).

C’est en tant qu’il est un universalisme que le judaïsme, ce messianisme de l’homme quelconque, cette métaphysique de l’Autre homme, cet humanisme de l’être-juif, autorise comme nulle autre philosophie morale, la dissidence du sujet face à toutes les totalités et la résistance la plus irréductible face au Mal radical.

Enfin, Jean Tellez passe en revue les autres figures de Lévy, indissociables du philosophe qu’il dépeint en lui : l’intellectuel, l’écrivain, l’humanitaire, le politique, le journaliste engagé. A lire cette exploration-compte-rendu du Lévy philosophe, on mesure mieux en quoi les autres Lévy, plus sonores, plus en vue et plus grand public, de par eux, lui ont porté ombrage, ont masqué pour partie la part philosophique de son oeuvre. Vu leur portée, il ne pouvait guère en être autrement. On ne peut l’emporter également dans tous les registres, tous ne recevant pas le même écho.

Face à cet état de choses, cet éclairage sobre et minutieux, auquel a procédé Jean Tellez, remet en lumières les vraies déterminations au principe de son parcours dans le siècle et de son œuvre, d’un philosophe contemporain nommé Lévy.

Malgré un titre catastrophique, le texte est intéressant.

Cet article est un peu trop court pour la défense d’un philosophe.

Rien qu’en lisant ses articles, j’aurais plus de choses à dire…

enfin réhabilité après des années de purgatoire médiatique. Il était temps. Forza !

L’apport majeur de Bernard-Henri Lévy à la conscience de nos cités, ce pour quoi l’on peut déjà dire qu’il y eut un avant et un après Lévy, c’est à mon sens, parce qu’il a senti que ce qu’il faisait pour lui il le faisait aussi pour davantage que soi, que c’était une nécessité historique de le faire, que le moment était venu et ne se représenterait peut-être plus de sitôt, ce geste inouï, ce geste intrépide et d’une certaine façon sauvage, c’est d’avoir été ici, avant tous les autres, un Juif d’affirmation. Après lui, aucun raillé, aucun méprisé, aucun rapetissé, aucun perfidisé n’acceptera plus de rire avec les ricaneurs qui lui taperont dans le dos. Après lui, le Juif déjudéisé par la politique impériale d’assimilation totale, ce Juif privé du temple et donc de la conscience de ce qu’il est autant que de ce qu’il a, va pouvoir de nouveau prononcer à voix haute son propre nom. Mais ce n’est pas fini. Ce fils de Lévi, aussi en raison du nom qu’il porte, va réussir à combiner une affirmation du nom avec une affirmation au moins aussi puissante d’une autre filiation, postérieure ou antérieure à la première selon le point de vue, qui le posera en parfait dépositaire d’un grand courant de la pensée française, celui des Lumières sur lesquelles chaque nouvel extincteur sorti de son moule se met instamment à cracher, ce courant qui provenant de l’Ancien Régime, ne pouvait se dégotter de plus beau symbole qu’un non-chrétien pour l’incarner. Le reste est passionnant mais nous laissera sur notre «fin», derrière comme devant. Les minuscules créateurs de concepts ayant ceci en commun avec la majuscule qui s’est anéantie en eux de ne jamais autant exister que pour avoir fait avancer la réflexion, parfois même jusqu’à l’opposition, gage de fidélité. Dieu mourra de la main de Nietzsche. Il Se ressuscitera et de Sa main, tuera son assassin. L’allégorie demeurera ce qu’elle est. Il faudra dire Dieu en sachant que l’on parle d’autre chose que de Dieu, mais la conscience que l’on use d’une allégorie tiendra à la conservation des noms sous lesquels ces réalités à jamais incompréhensibles ne se laissent qu’infiniment petitement évoquer par le truchement des intuitions. Pierre apportée aux ruines monumentales qui pour ce faire n’aura pas dû leur donner du Victor, Benny sois-tu, Bernard!