Mes faims sont pour la plupart puissantes et j’ai un solide appétit, mais en matière de nourriture je ne suis pas un gros mangeur, quoique, semblable à tout homme vieillissant, j’aie tendance à manger un peu trop, mon corps accompagnant d’un léger excès de poids la pesanteur des années, pour ne pas dire une certaine désillusion qui consiste à faire de l’homme une incarnation plus ou moins épaisse et disgracieuse du Temps. Le gros mangeur a d’ailleurs disparu, comme les grands lecteurs et les aventuriers de l’esprit : l’hygiénisme en a eu raison. Avec les femmes réputées belles parce que bien en chair, il constituait, sur les hautes terres où je suis né, une sorte d’aristocratie, ce mangeur se distinguant du simple « gros », et surtout de l’obèse, qui est une intervention, une doxa américaine. […]

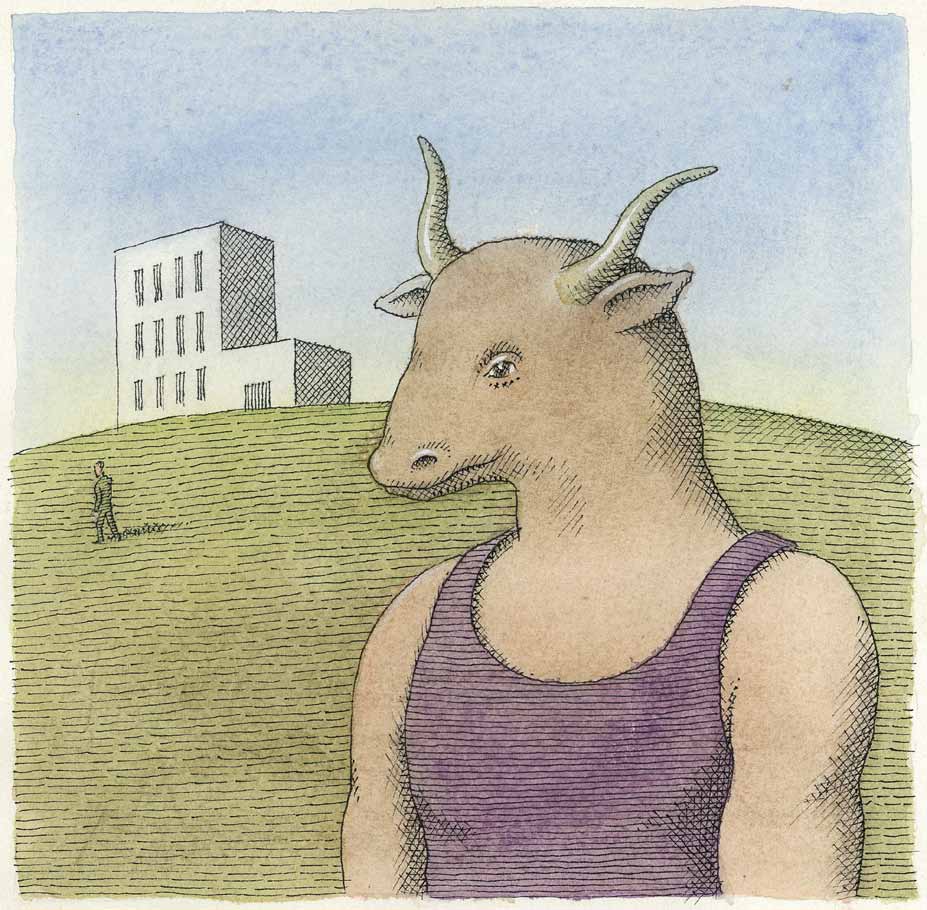

Parler de la viande revenant à parler du plus intime, je dois dire que, jusqu’à l’âge de vingt ans, j’ai abhorré la viande, la chair animale me répugnant au même titre que le corps humain, son apparence et ses fonctions, avec quoi j’entretiens toujours des relations paradoxales, la chair de la femme me fascinant jusqu’au vertige, alors que celle de l’homme me semble répugnante et me pousse à me demander par quel souvenir ou regret de quelle animalité originelle les femmes peuvent supporter le corps à demi bestial des hommes, leurs poils, leur masse, leur puanteur, leur souffle, leur hure, l’épieu de chair dont ils les ouvrent et quelquefois les éventrent. Quant à la viande, j’ai à présent pour elle un goût extraordinaire, qui m’est venu en même temps que la découverte du corps féminin – la viande de boeuf, s’entend, que je consomme saignante, mais que je détesterais crue, le cru me répugnant extraordinairement, sauf sous sa forme séchée ou fumée, et le steak dit tartare relevant d’une forme métaphorique d’anthropophagie, dont le comble se trouverait sans doute dans un tartare de taureau tué par un matador touché par la grâce, cuisant cette viande à la seule lumière d’une mise à mort virtuose, et dont l’ingestion serait pour une femme, on veut le croire, un incomparable supplément érotique. […]

Issu de la partie la plus élevée de la Montagne limousine, celle qu’on appelle le plateau de Millevaches, on ne s’étonnera pas que je sois familier de la viande bovine, encore que, situé à la frontière des régions où la viande se mange grillée ou bouillie et de celles où elle est confite et puissamment aillée, le Haut Limousin n’ait pas de cuisine propre, hormis deux ou trois spécialités peu dignes de mémoire. Contrairement à ce que suggèrent son nom et les nombreux bovins paissant sur ces étendues granitiques, en grande partie replantés de conifères pour la plupart d’origine américaine, alors qu’elles étaient au début du xxe siècle, une lande à moutons, Millevaches viendrait du gaulois batz, qui signifie source.

Mille sources donc : bien des rivières y prennent en effet source pour couler en des noms étranges : la Vienne, la Corrèze, la Diège, la Sarsonne, la Luzège, la Triouzoune, la Creuse, la Vézère, etc. Le nom de Millevaches n’en reste pas moins pris dans cette ambiguïté onomastique qui me renvoie à mon origine tout en faisant résonner des éléments puissamment symboliques : l’eau, le lait, le sang. Je ne veux parler que du sang, c’est-à-dire de l’animal, par conséquent de l’homme, et de cette autre forme de sang qu’est le nom propre : la Limousine, donc, laquelle n’est pas ici une femme du Limousin, non plus qu’une voiture ni ce manteau de laine grossière porté par les rouliers et les bergers, et dont on trouve chez Giono l’ultime occurrence littéraire, mais une race bovine – l’une des meilleures qui soient, avec ses voisines la Charolaise et la Salers.

Dans mon esprit, pourtant, la Limousine est tout à la fois une femme et une vache. Je ne reprends pas ici le couteau de Baudelaire égorgeant George Sand sur l’autel de la littérature en disant d’elle qu’elle est la vache bretonne de la littérature ; et, nul ne sachant plus regarder une vache, aujourd’hui (ni peut-être une femme, d’ailleurs), je ne tenterai pas de convaincre qu’il y a une sensualité bovine de la femme, et une beauté toute féminine de la vache, particulièrement chez la génisse limousine, qu’on appelle là-bas une vêle, et qu’avait sentie Baudelaire en risquant la métaphore de « bétail pensif » à propos « des femmes damnées ». […]

Quant à la femme limousine, proprement dite, je l’ai souvent saluée, et au premier chef ma mère qui, comme sa mère et ses tantes, et toutes les femmes de ces terres ingrates, aura passé sa vie à se distinguer des bêtes, redoutant plus que tout de choir dans cette forme d’indifférenciation qu’elle appelait sauvagerie et qui commençait pour elles par le retour des hommes à une animalité dont le métier de paysan les rendait proches, et les puissances du mal. C’est donc la race limousine que je veux évoquer ici, en outre heureux de pouvoir employer le mot race sans m’exposer aux fourches et aux faux du Nouvel Ordre Moral, encore qu’il y ait une poésie des races, humaines et animales, qui est, William Faulkner l’a magnifiquement montré, le noyau tout à la fois obscur et lumineux de la littérature. Selon le herd-book, qui est le livre généalogique des bovins, la race limousine appartient au rameau blond du Sud-Ouest, lequel regroupe la Garonnaise, les blondes du Quercy, des Pyrénées et d’Aquitaine ; un rameau qui a failli disparaître au xixe siècle avec l’anglomanie de grands propriétaires terriens qui tentaient de croiser la Limousine avec la race Durham, le déclin de l’anglomanie lui rendant une authenticité qui l’a fait élire meilleure race européenne de 1857 à 1859, et les taureaux limousins poursuivant leur oeuvre de régénérescence et de gloire. Sa robe est remarquable : on la dit généralement rousse, ou rouille, la confondant parfois avec la race de Salers, dans le Cantal (celle-ci plus sombre, plus haute, avec de grandes cornes en forme de lyre, et généralement porteuses de clarines dont on ne dira jamais assez quel silence mesurent ces sonnailles) ), mais le herd-book en donne une description autrement précise, évoquant « une race bouchère de grand format avec une robe froment vif, pas trop foncé, un peu plus clair sous le ventre, sur la face postérieure des cuisses et dans la région du périnée, de l’anus et des bourses, du pis et de l’extrémité de la queue. Absence de toute tache et pigmentation, muqueuses roses. Tête courte, front et mufle larges, auréoles plus claires autour des yeux et du mufle, cornes fines arquées en avant et légèrement relevées à leur extrémité. Encolure courte. Poitrine large et arrondie, côte ronde. Bassin large, surtout au niveau des ischions, pas trop incliné. Ligne sacrée et hanches peu saillantes. Avant-main bien musclée, dessus très large avec des muscles saillants. Culotte épaisse, descendue et rebondie. Cornes et onglons blonds. Aplombs corrects. Cuir souple et fin. » J’ajouterai que son regard est moins terrible que celui de la Salers, mais pas aussi séduisant que les yeux cernés de noir, quasi orientaux, des vaches de l’Aubrac. La Limousine est une race résistante, fertile, qui bénéficie non seulement d’une longévité remarquable mais aussi d’un bon indice de transformation et d’un rendement exceptionnel en carcasse et en viande.

C’est pourquoi elle s’exporte dans le monde entier : un spirituel rôtisseur juif d’Arequipa, au Pérou, ne m’a-t-il pas certifié que la viande qu’il me servait, ce soir-là, avec un puissant vin chilien, était du boeuf limousin, ce qui m’a permis de lever mon verre à ma propre origine, moins par excès de sentimentalité que parce que né parmi ces bêtes qui m’ont donné le goût du silence ? Malgré des tentatives récentes de croisement, notamment avec l’Angus britannique, la Touli sud-africaine ou la Brahmane indienne – ce qui donne les noms grotesques de toulimousine et de brahmousine, le métissage n’étant pas forcément chose heureuse – les éleveurs restent intransigeants sur la pureté de la robe froment, quiauthentifie d’emblée la race. […]

Dans l’économie de ces petites fermes vouées à l’élevage, les vaches jouaient un rôle central, comme les ovins et les porcs, les boeufs étant devenus rares, les chevaux ayant disparu de l’agriculture. Avec les bovins, on n’est jamais très loin de l’enchantement et de la fable ; et alors que, dans les années 1960, les mots de bouvier et de vacher avaient à peu près disparu du vocabulaire courant en même temps que ceux qui les portaient et qui semblaient venir du temps où les noms propres et ceux de métiers se confondaient naturellement, le nom et le mot sans cesse échangés l’un à l’autre comme le proche et le lointain, dans le bruissement de l’origine, je gardais les vaches dans des prés éloignés, cernés de bois et de brouillard, apprenant à être seul, et silencieux comme les bêtes, découvrant le bruire du monde et sa vaste métaphore mythologique, le transvasement du sang des bêtes dans celui des hommes, lequel devrait nous inciter à repenser le rapport entre le fait animal et le propre de l’homme, comme le suggèrent Elisabeth de Fontenay, et aussi le dernier Derrida, qu’on ne suivra pas forcément dans leur volonté de déconstruire toute la tradition métaphysique à travers la figuration « politique » de l’animal et sa position d’ultime refuge de l’altérité au sein d’une humanité globalisée. L’animal m’intéresse surtout comme question. La mise à mort annuelle et collective de l’animal était un événement considérable. Si j’ai vu tuer le cochon et le mouton, je n’ai pas connu les cérémonies du boeuf gras, une bête engraissée toute l’année et promenée dans les rues, recouverte de larges rubans rouges et de guirlandes de mimosa avant d’être mise à mort, après Pâques, à la fin du Carême ; mais je songeais que le temps des métamorphoses n’était peut-être pas tout à fait achevé, et que les demi dieux hantaient encore ces territoires reculés qui avaient connu l’hécatombe de la Grande Guerre, hécatombe signifiant étymologiquement, on le sait, le sacrifice de cent boeufs : un chiffre à la fois effrayant et abstrait, comme tout ce qui a trait à la mort de masse, cet abattage rituel ne devant guère différer de l’abattage industriel, où l’on peut voir un contrepoint impensé des camps d’extermination nazis, les bêtes arrivant par camions ou wagons dans un couloir qu’on ne peut appeler autrement que couloir de la mort et reniflant le sang, tentant de reculer en meuglant (et qui n’a pas entendu ce meuglement, si proche du gémissement, ne sait pas plus ce qu’est la mort animale que celui qui n’a pas vu pleurer les agneaux et les chevreaux devant le couteau du boucher, les porcs, eux, semblant le mériter, ce couteau, par les cris obscènes qu’ils poussent), avant d’être abattues d’un coup de pistolet au front puis basculées sur le côté comme un guillotiné, et pendues par les pattes de devant à une poulie, dépecées, ouvertes, éviscérées, découpées à la scie circulaire, et exposées d’une façon qui n’a guère varié depuis le boeuf écorché peint par Rembrandt, en 1665 : une exposition christique, par laquelle l’animal et l’homme se retrouvent dans le supplice. Si le boeuf est un animal « politique », il ne l’est pas au sens aristotélicien, mais plutôt à la pliure du politique et du mythologique, et il figure aussi comme animal biblique, avec le coq, l’aigle et le lion, de magnifiques boeufs grandeur nature debout, par exemple, sur les tours de la cathédrale de Laon, qui dominent la plaine picarde et veillent sur nous, pauvres humains, qui ne cessons de choir par essence et, sur un autre plan, fils perdus de Prométhée. Prométhée, rappelle Marcel Detienne, fut l’initiateur de la séparation entre les dieux et les hommes, lors de la première victime sacrificielle animale, attribuant aux hommes toute la viande et aux dieux l’odeur des graisses brûlées. […]

Ce boeuf, détachons-en une côte et, pour la manger, transportons-nous à Beyrouth, au printemps dernier. Je n’ai pas attendu d’être là-bas pour manger une côte de boeuf ; mais que ce fût la première fois que j’en dégustais une au Liban me contraint à une nouvelle digression. Dans mon enfance libanaise, le boeuf qui se vendait dans les boucheries, à Beyrouth, était à peu près immangeable, plein de nerfs et de gras, et servi trop cuit pour en éliminer les éventuels parasites. Je me rappelle, conduits par des hommes au visage sale, les troupeaux de maigres vaches entrant dans la ville par les faubourgs de Tayyouni ou de Furn el Chebbak, puis longeant la corniche du fleuve pour se rendre aux abattoirs que bordait alors le bidonville de la Quarantaine, où se déroulerait, dix ans plus tard, une bataille décisive de la guerre civile : procession sacrificielle et dérisoire, ces bêtes, épuisées par la marche, avançant dans la chaleur poussiéreuse vers la puanteur des abattoirs, et attrapant çà et là un morceau de papier, une feuille de citronnier ou d’eucalyptus. Au Liban, le boucher tue où bon lui semble, et le spectacle d’une bête attendant le couteau ou le coup de merlin sous le soleil, au bord de la rue sur laquelle s’ouvre la boucherie, réintroduit brutalement la mort dans la vie quotidienne. Je me rappelle aussi les entrailles de moutons abandonnées dans le parc des Pins, au pied des immeubles défendus par des concierges en tarbouches qui chassaient les mendiants et les mouches d’un même geste, qui signifiait qu’il s’agissait d’une semblable engeance. Les viscères : cela même que ne montre pas le boeuf écorché de Rembrandt : le rebut par excellence.

Les Orientaux n’aiment pas les bêtes, hormis les chevaux et les faucons. Ils tiennent les animaux à distance ; et ils ont raison ; toute familiarité avec eux est suspecte d’un déficit d’humanité. Pour me faire avaler des protéines, ma mère m’avait converti à un produit américain au nom impossible, le premier produit congelé qu’il m’ait été donné de voir, et annonciateur de la fadeur du monde à venir : les steackettes, de fines tranches de boeuf compressées de manière à reconstituer un bifteck, et d’une couleur sans doute brune mais qui garde dans mon souvenir quelque chose de grisâtre et d’insipide. De la viande en quelque sorte dépossédée de sa chair, comme cette viande hachée dans laquelle on fait entrer des protéines végétales, et à quoi la côte de boeuf oppose sa densité, son sang, j’allais dire sa gloire.

Une fois cuite, la côte de boeuf est présentée dans son intégralité par le maître d’hôtel avant d’être détachée de son os et découpée par ses soins (mais il arrive aussi qu’elle soit montrée avant d’être cuite) : tradition respectée pour celle que nous avons commandée, Élie Ayache et moi, au Beirut Cellar, un restaurant de Beyrouth-Est célèbre pour être resté ouvert pendant toute la guerre civile. J’introduis ici un personnage qui est, selon Spinoza, tout le contraire de la foule, c’est-à-dire un ami, avec qui la dégustation, de la côte de boeuf, pour ne pas dire sa dévoration, relève non seulement de la nourriture mais d’un rite, notre amitié étant littéraire, au sens où ce mot définit une aventure de la pensée, sachant que l’écriture puise son encre dans les ténèbres et dans le sang. Nous dînions sur la terrasse close du restaurant — un établissement par ailleurs sans cachet, vieillot, plutôt petit, donnant sur une ruelle étroite et sombre, mais réputé pour sa cuisine. Nous étions installés près de l’entrée, à l’avant-dernière table, voisins de deux jeunes Égyptiennes plus vulgaires que jolies et qui ont dîné sans que leurs téléphones mobiles aient quitté leur oreille.

De l’autre côté, un couple tranquille. J’occupais la banquette, tournant le dos à la nuit, la tête parfois enfouie dans des feuilles de plantes grasses. Élie, en face de moi, avait également commandé du kefraya : une bouteille de ce château La Bretèche 2003 devenu lui aussi un élément d’un de ces rites amicaux qui empêchent de haïr entièrement le genre humain. Comme l’onglet, la hampe et l’araignée, la côte de boeuf est un morceau noble – et je suis reconnaissant au vocabulaire des bouchers de faire entendre encore le registre de la noblesse en cette ère de globalisation culinaire. Elle n’a pas l’ostentation muette de la tête de veau, ni celle, humble, des pieds de porc, encore moins l’entièreté des volailles et des poissons, la préparation de la chair donnant lieu, rappelons-le, à deux traditions principales : la métamorphose et la tentation de l’intégral – la tradition asiatique tendant au haché, au lamellisé, au méconnaissable, à ce qui peut se saisir entre des baguettes dont l’usage remonte, on le sait, à l’interdiction sur la table de tout instrument pouvant servir d’arme, au contraire de l’usage européen qui semble, en comparaison, d’un raffinement moindre, pour ne pas dire barbare, la viande se découpant dans l’assiette, et, pour la côte de boeuf, avec des couteaux plus longs et mieux aiguisés, et qui étaient, ce soir-là, de ceux de Laguiole, fabriqués non pas à Thiers, en Auvergne, mais au Pakistan, ce qui m’a semblé une hérésie. […]

La côte de boeuf fait donc l’objet d’une consommation quasi sacrificielle. Du moins l’est-elle devenue, pour Élie et pour moi. Elle l’était déjà, sur un autre plan, avec certaines femmes que j’ai aimées, et dont j’affirme que l’audace amoureuse se mesure au goût qu’elles ont pour la viande saignante, lequel est inséparable de celui du vin. Les femmes, justement, ont été présentes, un mois plus tard, lors d’un autre dîner au Beirut Cellar où nous avons pris place à la même table, en compagnie de Nawal et de Zeina, Élie assis à côté de moi, Zeina près de Nawal, et moi face à elles et à la nuit où nous retournerions, une fois consommés les divers actes du dîner, lequel avait pour enjeu, évidemment non exprimé, sinon destiné à demeurer secret, le fait de savoir si nous traverserions la nuit seuls ou en compagnie d’une femme, pensais-je devant l’assiette de calamars grillés qu’on nous servait en entrée, les femmes, elles, élisant une salade de roquette au parmesan, le choix du plat de résistance se révélant plus difficile, Nawal optant pour un contre-filet à la sauce au roquefort, Zeina pour des crevettes sautées, mais changeant d’avis en cours de route, alors qu’il n’était plus possible de revenir en arrière, Élie lui proposant alors sa part de la côte de boeuf que nous avions, comme il se doit, commandée, et que j’avais commencé à manger, si bien qu’Élie, non moins affamé que moi, se retrouvait à décortiquer des crevettes, l’axe se déplaçant, de parallèle devenant diagonale, avec des effets de triangulation, comme si une inconnue entrait en jeu, une accélération érotique, alors que les couples semblaient déjà constitués – tout couple étant, bien sûr, le résultat de la seule volonté féminine, ou d’un quiproquo, et la nourriture la monnaie dont se payaient ce soir-là ces tractations secrètes. Ce n’était pourtant pas moi qui intéressais Zeina, et mon désir ne s’adressait pas à elle ; la permutation de l’axe avait pour but de montrer à Élie que Zeina serait à lui, mais que le chemin de son corps n’était pas aussi direct que la réduction du monde à l’espace d’une table pouvait le laisser supposer. Nawal. elle, par la placide dégustation de son contre-filet, se plaçait hors jeu, ou suggérait que les jeux étaient faits, me disais-je, en songeant que ce qui se jouait entre Élie et Zeina et, par le biais de la côte de boeuf, entre Zeina et moi, n’était qu’une parade, une mise à l’épreuve des deux mâles, une manière de les dresser l’un contre l’autre pour les jauger, non pour s’offrir au résultat de cette dialectique, ni à celui qui mangerait le plus, Zeina étant peut-être préoccupée d’un troisième homme, son pied rencontrant le mien sous la table, se trompant sans doute de destinataire, et moi ne répondant pas, laissant la joueuse à son erreur, ce pas de deux ne m’amusant pas au point d’en mettre ma main au feu, la jeune femme, probablement dépitée, trouvant la viande trop peu cuite et la renvoyant pour un complément de cuisson – une hérésie autant qu’une façon de relancer le jeu, Élie demeurant dubitatif devant les crevettes grillées, Nawal, elle, posant sur tout cela le regard de qui a connu pendant la guerre civile le pire de l’humanité, et sachant que tout couple est une guerre en puissance, tandis que je me retrouvais devant mon assiette vide, prêt à suggérer à Élie de commander une autre côte, avant de me rappeler que la côte de boeuf se mange non pas tout seul mais à deux, et dès lors posant sur nos voisins un regard nonchalant, sur la table de gauche, notamment, où dînait une jolie musulmane en hijab turquoise, accompagnée de sa mère, ni l’une ni l’autre ne mangeant beaucoup, ni ne buvant d’alcool, tandis qu’à l’autre table jacassait un groupe de ces femmes mûres qu’on appelle à Beyrouth des « tantes d’Achrafiyé », c’est-à-dire des bourgeoises qui s’expriment dans un mélange d’arabe, de français, quelquefois d’anglais, propre à ce secteur de la ville, et auquel le whisky qu’elles buvaient, ce soir-là, donnait une saveur particulière, tandis que les parfums de toutes ces femmes et celui du tabac qu’elles fumaient se mêlaient aux odeurs des mets, comme les aromates des viandes des sacrifices antiques, les femmes réussissant à demeurer dans l’ambiguïté entre leur condition de mortelles et celle de déesses, tandis que les hommes assumaient sans vergogne leur statut d’êtres pour la mort. Recuite, recouverte d’une crème de champignons, la portion de boeuf renvoyée à la cuisine par Zeina était devenue un plat comme un autre, dont la jeune femme n’a pu venir à bout, son appétit étant tombé, ou ayant changé de nature, et la jeune femme proposant de la viande à tout le monde, Nawal la refusant, Élie la goûtant du bout des lèvres et moi soudain mis au défi de finir ce dont elle ne voulait plus et dont elle avait à présent l’intention de nourrir deux hommes tout en se lançant dans l’éloge de deux amies qu’elle jugeait intéressantes d’un point de vue « littéraire », déplaçant donc la conversation sur d’autres femmes afin de mieux parler d’elle-même, l’espace intime étant voué à demeurer dans l’ombre, comme toujours, au Liban, où l’on ne sort de l’ombre que par l’éclat guerrier ou par la métaphore, la vie elle-même devenant une métaphore en quête de son propre récit, celui qui est au-delà de la mille et unième nuit.

Partager une côte de boeuf avec une femme est donc, même recuite, un acte éminemment érotique. L’érotisme, là, ne consistait pas dans les mots échangés, dans les regards, ni dans ce qui se frôlait sous la table (le dessous de table n’étant pas pour une fois, de la monnaie, vraie ou fausse, mais le non-dit essentiel, la charge de silence qui demandait à être désamorcée, dérivée convertie) ; il était dans les permutations qui avaient eu lieu à partir du donné carnivore. Permutations dont le sens, sur la table, demeurait un effet de surface, tout en signalant l’évidence d’une amitié dont la côte de boeuf, initialement prévue pour Élie et pour moi, avait été détournée de sa fonction symbolique pour être accaparée par une femme qui, l’ayant féminisée, nous la restituait du bout de sa fourchette pour nous donner la becquée, en quelque sorte, ce qui pouvait être considéré comme une faveur amoureuse, ce soir-là, au sein de ce marivaudage qui en appelait autant à l’irréductible séparation des sexes qu’aux vertus de la contingence, en un incessant déplacement d’affects, de faims, de paroles, de rires et de désirs dont cet objet symbolique, la côte de boeuf, était la synecdoque et révélait les dessous de l’affaire, c’est-à-dire à quelle sauce nous allions être mangés Élie et moi – les femmes, lesquelles ne supportent pas l’amitié masculine, et n’ayant de cesse qu’elles n’aient détaché l’objet de son symbole et fait résonner dans le mot côte de boeuf le seul vocable de boeuf, d’animal castré, la femme rêvant le mâle tout à la fois taureau et boeuf, soit l’impossible, le taureau étant excessif, brutal, et le boeuf en dessous de l’avouable, quoique sauvé par l’expression « fort comme un boeuf », mais ignorant, les femmes, que ce qu’on sert comme boeuf est souvent de la vache, le goût restant le même, comme les qualités nutritives, sauf s’il s’agit par exemple de vaches de Normandie ou de Bretagne épuisées par la lactation et par l’âge, et dont l’aspect rouge clair paraît plus séduisant que le carmin de la côte qu’on nous avait présentée, ce soir-là, et qui avait fini par se manger au coeur de la nuit d’été, comme le reste, les femmes et les hommes retrouvant d’une manière ou d’une autre nuit utérine.

1. Marcel Detienne, Les Jardins d’Adonis. Gallimard 1972.