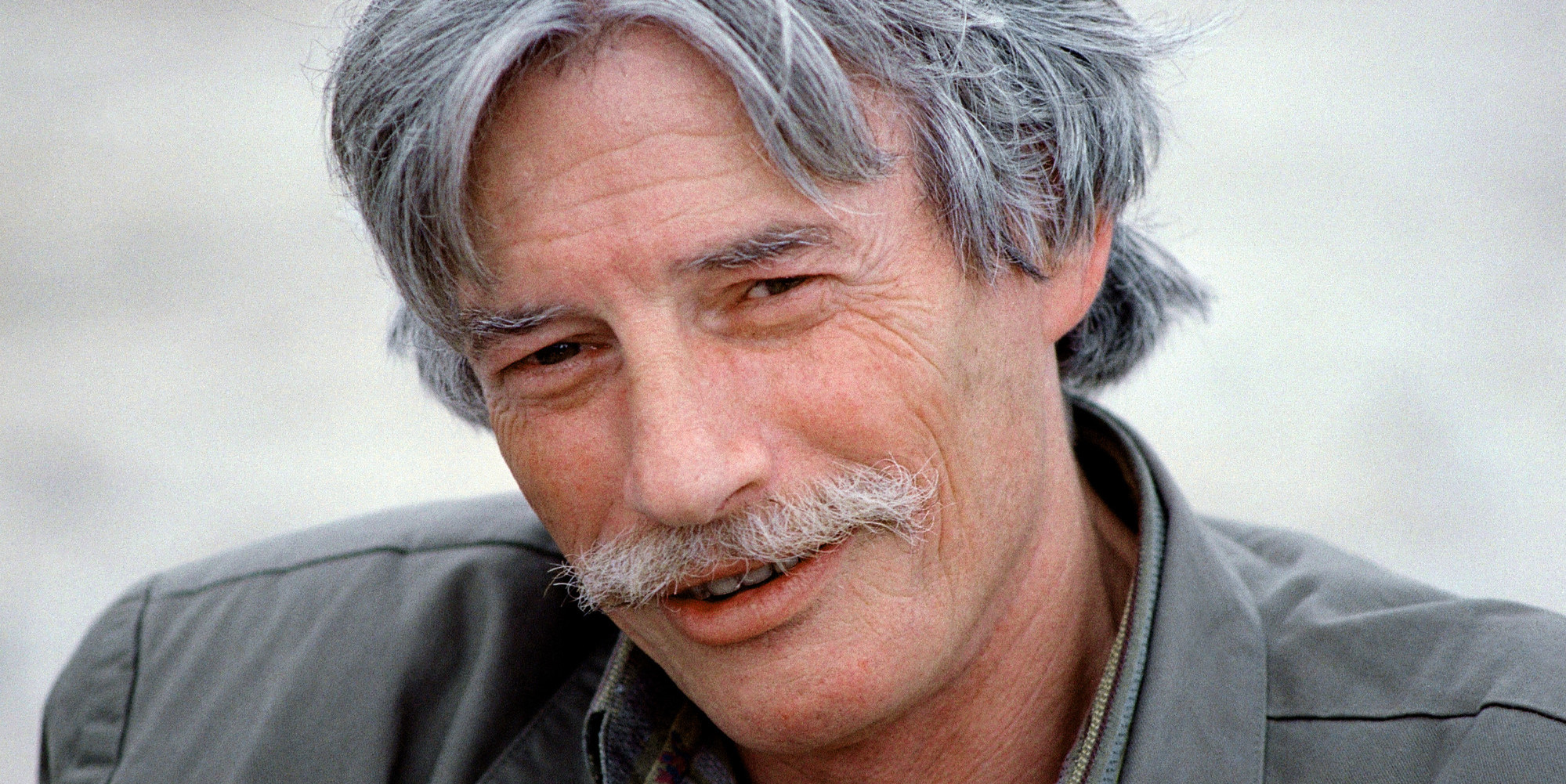

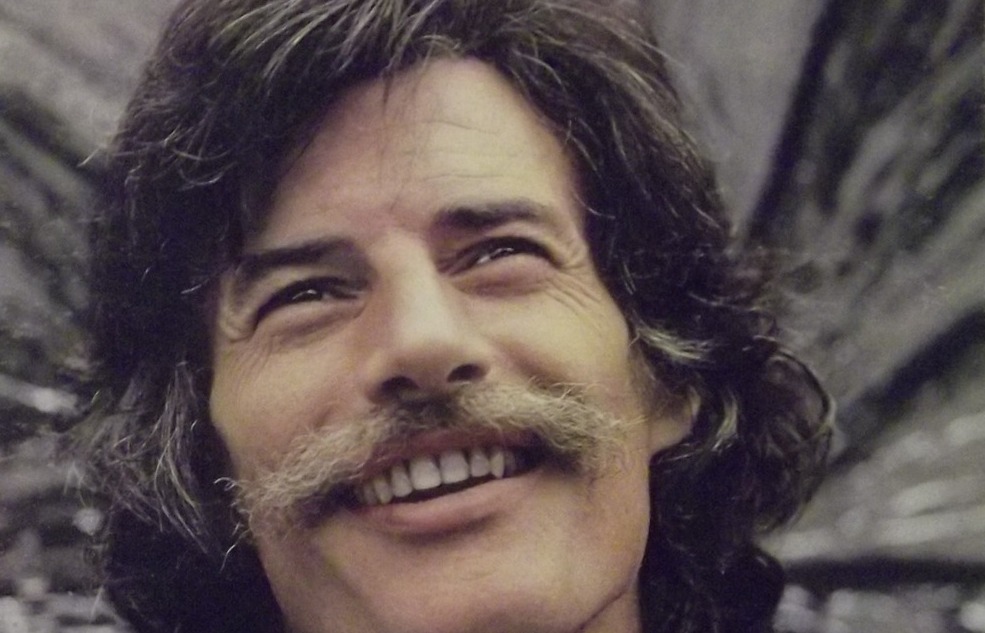

Jean Ferrat est mort. C’est le moment de le respecter, car je n’y suis pas toujours parvenu. Mon morceau préféré de Ferrat est Le Bilan (1980). Il remet en cause le bilan de soixante ans de communisme, les procès staliniens, le Goulag. Mais je ne suis pas venu pour parler du Bilan. Je ne suis pas ici, non plus, ce matin, pour tresser les lauriers qu’il mérite à celui qui a mis en couleurs, comme l’a dit Aragon lui-même, les poèmes d’Aragon. Je ne vois pas, moi qui aime Aragon, en quoi les poèmes d’Aragon étaient en noir et blanc, mais c’était là un bel hommage : un hommage poétique. Nous reviendrons ici, un jour, sur Aragon, car il fait partie avec quelques autres, d’une catégorie de poètes, d’écrivains, qui eussent pu être tués par le ridicule et qui, sur le fil de leur funambulisme, sont parvenus, contre toute attente, et avec bien de suspense, à atteindre le génie. Je suis venu ce matin pour vous parler d’autre chose ; des paroles d’une chanson que Jean Ferrat a écrite en 1964 et qui s’intitule Nuit et Brouillard. C’est de la poésie, c’est sur les camps de la mort, cela parle, comme le film de Resnais, de ce que nous appelons maintenant la Shoah.

Nous allons la regarder de près, cette chanson. En la regardant de près, nous ne ferons pas semblant d’oublier que Jean Ferrat était juif, et que son vrai nom était un nom juif, et que son père est mort en déportation. Mais cela n’excuse pas ce qui suit ; « fils de déporté » n’est pas un passeport pour la vérité absolue. Ce n’est pas un statut qui, de toute autorité, viendrait avoir raison, irrémédiablement, sur la réalité compliquée des choses, sur la complexe existence de tout, et des événements, qui sont toujours multipliés par eux-mêmes, au carré, au cube. La réalité est exponentielle, mais la vérité voudrait toujours être une. Il faut incessamment choisir, dans le discours, et dans la vie, entre décrire la réalité et dire la vérité. Ce n’est pas la même chose ; ce n’est pas le même discours et ce n’est pas la même forme du discours. Certains confondent l’exactitude et la vérité, d’autres la vérité et la réalité : or, la spécialité de la réalité, c’est de voiler du mieux qu’elle peut la vérité, et même, c’est de ne pas s’y intéresser, de la rendre aussi visible que tout ce qui n’est pas la vérité, c’est empêcher de donner du sens parce qu’il y a trop de sens partout. La réalité est une orgie de sens. Un feu d’artifice de matières à interprétation ; la réalité comporte peut-être une seule vérité, mais elle en suggère des centaines, des milliers, des millions, des milliards (à la seconde).

Ce que nous appelons un intellectuel, un historien, parfois un artiste, de temps en temps un écrivain, c’est quelqu’un qui vient sculpter dans cette réalité infiniment multipliée par elle-même quelque chose de fondamental, d’unique, presque d’uniformisé, de ramassé, de pensé, sinon de formaté du moins de formalisé, de théorisé, de symbolisé, de trié, et c’est ce quelque chose qu’il voudrait (de toutes ses forces) définir comme étant la vérité. Parfois, pour être « dévoilée », la vérité a besoin de l’exactitude, mais parfois seulement : car souvent, le plus souvent elle s’en passe. L’exactitude n’est pas intelligente ; elle ne raconte rien. Elle est trompeuse, elle est maniaque et elle occulte. C’est par le truchement, c’est par le biais de « l’exactitude », par exemple, que les révisionnistes, venant tour à tour chipoter sur la teneur chimique en zyklon B dans telle ou telle paroi de telle chambre à gaz, tentent de déduire des statistiques nouvelles, aberrantes, sur le nombre de morts d’Auschwitz, ou, encore, de construire des théories personnelles où, soudain, Birkenau se métamorphose, chimie à l’appui, exactitude moléculaire à l’appui, en camp sanitaire.

L’exactitude, moléculaire et atomique, entend dire la vérité par extension, par passage du microscopique au macroscopique, par élargissement de la pipette jusqu’à tout l’univers ; mais la vérité n’appartient à aucune échelle, elle échappe immédiatement à toute science, à tout prélèvement : l’exactitude n’est qu’un des instruments possibles, dans l’orchestre, pour jouer la partition de la vérité. Il apparaît que les lois de l’optique ne sont pas plus vraies qu’une toile de Turner pour décrire un crépuscule, ni que les lois de Galilée, de Newton, ne sont plus vraies que tout Millet, que tout Monet, que tout Watteau, quand nous voudrions connaître (toute) la vérité sur le soleil, sur la lumière. La science est obsédée par la vérité, mais elle n’a strictement accès qu’à des exactitudes. Des exactitudes provisoires, qui sont greffées sur des théories qui demain deviendront fausses. La vérité est le Graal de la science qui, par essence, n’y accèdera jamais. La vérité ne peut appartenir qu’à l’artiste, parce qu’elle est obtenue indépendamment de toute exactitude, de toute « ressemblance » avec des faits ; l’art n’est pas dépendante de la mesure. La mesure, l’obsession de mesurer trimballe les scientifiques de concept en concept, de théorie en théorie, sans jamais les faire approcher de la vérité vraie, aléthéia, d’un monde dévoilé, enfin vu. D’une certaine façon, c’est son paradoxe terrible, la science empêche la vérité. Il y a toujours, entre la science et la vérité, un court-circuit qui s’appelle l’expérience – c’est-à-dire la mise à l’épreuve d’une théorie par l’exactitude. L’exactitude dépend d’une conception théorique prédéterminée, qui attend son tour, dans la salle d’attente, qui attend le résultat des courses, qui attend son bilan de santé.

Soit les mesures sont conformes à la théorie (provisoire) que nous avons choisi pour décrire la vérité du monde, et alors un égarement s’annonce, car la science, ici, ira s’enfoncer dans l’exactitude de l’exactitude : le scientifique a prélevé un échantillon de nature qui, dans le cadre rigide de sa théorie, lui fait un clin d’œil. Il y a un extrait de la nature, un misérable petit morceau de réel, infiniment misérable et limité, qui accepte de se plier, momentanément, presque accidentellement, sans l’avoir vraiment voulu, à des calculs, à des prévisions, qui accepte de répondre « oui » à toutes les questions exactes qu’on lui pose, qui scientifiquement lui sont posées. Ce mini bloc de réalité polie, bien élevée, ce microscopique échantillon de réel prélevé, qui aura si bien collaboré avec les autorités théoriques, viendra conforter (momentanément, mais c’est un momentanément qui peut durer une vie, une vie de laboratoire, une vie humaine de calculs et d’espérances finalement déçues) le scientifique qu’il est sur la bonne voie – la voie de la « vérité ».

Soit, c’est le deuxième cas de figure, les mesures ne sont pas conformes à ce que la théorie prévoyait, et là deux situations se posent, s’affrontent. Première solution : le scientifique (le chimiste, le physicien, le biologiste) est déçu par la nature, il est vraiment déçu, dépité par la réaction, malveillante, de la réalité, des faits, qui le trahissent, et il s’entête, il recommence ; et plutôt que de changer de vérité, il va modifier son exactitude : il va mesurer autrement. Il ne va pas raturer ses mesures, il va mesurer autrement, il va s’entêter avec des exactitudes différentes. Deuxième solution : il va changer de vérité, se fabriquer, deuil fait, une théorie nouvelle en attente de confirmation, qui devra elle aussi passer l’épreuve de l’exactitude.

Tandis que le peintre, tandis que l’écrivain ne se trompe pas sur la lumière, le temps, l’espace. Car pour l’atteindre, pour la faire se dévoiler, il ne compte pas sur l’exactitude ; même, il la fuit comme la peste. Il sait que la vérité n’est conforme qu’à lui-même : que la vérité ne dépend pas d’une intelligence universelle humaine rassemblée, synthétisée sous la forme d’une théorie (générale ou restreinte, large ou limitée) mais d’une seule et même personne : lui. La vérité ne se livre pas en nombre, au nombre. C’est la même vérité pour tous, mais elle ne se livre qu’à l’unité, elle ne se livre qu’à un seul à la fois ; c’est la même vérité pour tous, mais elle a autant de visages qu’il y a de sensibilités pour l’appréhender.

Le scientifique veut atteindre la vérité : elle est très haut, au-dessus de sa tête, dans un ciel spécial. L’artiste part de la vérité : il la possède déjà, c’est son point de départ. Ne lui reste plus qu’à l’exprimer – ce qui est difficile, très difficile, infiniment difficile. Un chrétien doit atteindre Dieu : il y passera toute sa vie sans jamais parvenir jusqu’à son rivage. Il y a asymptote. Le Dieu de Jésus est asymptotique : s’en approcher, c’est s’éloigner d’autant. Il en va de même pour le physicien : la vérité est asymptotique ; sa prière est son laboratoire, et il se sera élevé toute sa vie pour apercevoir un Dieu qui, perpétuellement sera situé au-delà, encore plus loin, toujours un peu plus loin. Le Dieu des juifs, est à côté. Il est là, immédiatement livré, donné. Offert au départ. Condition même de l’être : c’est un donné. Chaque juif reçoit Dieu à la naissance, car la naissance du juif est une part de Dieu ; et dans Dieu est incluse toute naissance d’un nom juif, toute imminence, toute arrivée, toute irruption d’un nom juif supplémentaire. L’artiste entretient avec la vérité le même lien que le juif avec Dieu. La naissance, c’est la naissance artistique de l’artiste ; l’étude, c’est le travail.

La Torah étudiée, commentée, l’hébreu fréquenté, les versets disséqués, ce sont les esquisses préparatoires, ce sont les tâtonnements, les brouillons, et j’aime cette phrase de Guitry qui dit que la vérité du peintre se trouve dans ses esquisses. Sa toile préférée, au Louvre, était le Napoléon inachevé, le Napoléon esquissé de David. Nous sommes dans l’univers de l’ébauche. Est juif celui qui, une fois Dieu lui étant donné, et Dieu lui est donné, doit comprendre ce qui lui est donné, doit se le représenter, non pas le représenter pour tous, mais d’abord, mais en premier lieu se le représenter à lui-même et pour lui-même. Est juif celui qui passe sa vie, non pas à « croire » en Dieu, non pas à croire en un Dieu qui lui reste inaccessible et dont l’approche perpétuelle et illusoire lui sert de foi (s’appelle la foi), mais est juif celui qui parvient à dresser l’esquisse, l’ébauche, de ce qu’on lui a donné et qui est Dieu. Chez le Chrétien, Dieu est au-dessus : chez les juifs, il est là, il ne s’agit plus que de l’ébaucher, de se le représenter à soi ; de le rendre perpétuellement présent. De le re-présenter. De le mettre sans cesse au présent. D’en dresser un « portrait » (par l’étude) qui justement ne passe pas par l’exactitude mais par la vérité : la vérité, ce n’est pas une manière dogmatique d’interpréter (scientifiquement) les textes, la Torah ou le Talmud, mais au contraire, il s’agit pour le juif d’interpréter à sa manière, la sienne propre, unique, ce que veulent dire les versets : l’universalité est, non dans la « subjectivité » (ce n’est pas un vocabulaire approprié) mais dans la particularité. (Il y a universalité lorsque ce que qui est valable pour chacun est valable pour tous, et lorsque ce qui est valable pour tous est valable pour chacun, mais surtout quand le motif du microscopique est le même que le motif du macroscopique, comme dans le cas des fractals. C’est en ceci que l’universel se sépare du général : dans le général, il y a l’idée d’un consensus, d’une moyenne. La démocratie se croit, par exemple, universelle, mais elle opère en réalité sur le mode consensuel du général ; l’universel, c’est le général + e, c’est l’ensemble des valeurs généralement reconnues, généralement partagées, généralement respectées, mais seulement généralement : car sinon il n’y aurait pas d’anarchistes, pas de terroristes. L’universel va de soi : le général est un universel qui ne va pas de soi. Le général est un universel qui ne va pas de soi pour tout le monde. Ce n’est donc pas un universel ! L’universel absolu est représentable, par exemple, dans les temps messianiques, où toute action individuelle a un impacte sur tous, et où les actions de tous ont toutes un impact sur l’individu ; c’est de la morale qui se renvoie perpétuellement de la morale, à toutes les échelles, à tous les stades. Dans le général, il n’y a finalement que du plus grand commun dénominateur – quand j’étais en classe de cinquième, au Collège Dunois, à Orléans, on appelait cela le PGCD ; plus grand commun dénominateur. La démocratie est le PGCD de la polis. Il y a, dans le PGCD, effacement des visages particuliers au profit d’un visage général, générique ; il y a un certain effacement du visage humain ; dans l’universel, cet effacement n’a pas lieu, au contraire ; il y a conservation, restitution du visage humain).

La Torah étudiée, commentée, l’hébreu fréquenté, les versets disséqués, ce sont les esquisses préparatoires, ce sont les tâtonnements, les brouillons, et j’aime cette phrase de Guitry qui dit que la vérité du peintre se trouve dans ses esquisses. Sa toile préférée, au Louvre, était le Napoléon inachevé, le Napoléon esquissé de David. Nous sommes dans l’univers de l’ébauche. Est juif celui qui, une fois Dieu lui étant donné, et Dieu lui est donné, doit comprendre ce qui lui est donné, doit se le représenter, non pas le représenter pour tous, mais d’abord, mais en premier lieu se le représenter à lui-même et pour lui-même. Est juif celui qui passe sa vie, non pas à « croire » en Dieu, non pas à croire en un Dieu qui lui reste inaccessible et dont l’approche perpétuelle et illusoire lui sert de foi (s’appelle la foi), mais est juif celui qui parvient à dresser l’esquisse, l’ébauche, de ce qu’on lui a donné et qui est Dieu. Chez le Chrétien, Dieu est au-dessus : chez les juifs, il est là, il ne s’agit plus que de l’ébaucher, de se le représenter à soi ; de le rendre perpétuellement présent. De le re-présenter. De le mettre sans cesse au présent. D’en dresser un « portrait » (par l’étude) qui justement ne passe pas par l’exactitude mais par la vérité : la vérité, ce n’est pas une manière dogmatique d’interpréter (scientifiquement) les textes, la Torah ou le Talmud, mais au contraire, il s’agit pour le juif d’interpréter à sa manière, la sienne propre, unique, ce que veulent dire les versets : l’universalité est, non dans la « subjectivité » (ce n’est pas un vocabulaire approprié) mais dans la particularité. (Il y a universalité lorsque ce que qui est valable pour chacun est valable pour tous, et lorsque ce qui est valable pour tous est valable pour chacun, mais surtout quand le motif du microscopique est le même que le motif du macroscopique, comme dans le cas des fractals. C’est en ceci que l’universel se sépare du général : dans le général, il y a l’idée d’un consensus, d’une moyenne. La démocratie se croit, par exemple, universelle, mais elle opère en réalité sur le mode consensuel du général ; l’universel, c’est le général + e, c’est l’ensemble des valeurs généralement reconnues, généralement partagées, généralement respectées, mais seulement généralement : car sinon il n’y aurait pas d’anarchistes, pas de terroristes. L’universel va de soi : le général est un universel qui ne va pas de soi. Le général est un universel qui ne va pas de soi pour tout le monde. Ce n’est donc pas un universel ! L’universel absolu est représentable, par exemple, dans les temps messianiques, où toute action individuelle a un impacte sur tous, et où les actions de tous ont toutes un impact sur l’individu ; c’est de la morale qui se renvoie perpétuellement de la morale, à toutes les échelles, à tous les stades. Dans le général, il n’y a finalement que du plus grand commun dénominateur – quand j’étais en classe de cinquième, au Collège Dunois, à Orléans, on appelait cela le PGCD ; plus grand commun dénominateur. La démocratie est le PGCD de la polis. Il y a, dans le PGCD, effacement des visages particuliers au profit d’un visage général, générique ; il y a un certain effacement du visage humain ; dans l’universel, cet effacement n’a pas lieu, au contraire ; il y a conservation, restitution du visage humain).

Est juif celui qui passe sa vie à s’esquisser Dieu ; à s’ébaucher Dieu.Dieu qui est non pas au-dessus de lui, infiniment au-dessus, mais à côté, tout à côté. L’expression de la vérité tient toute entière dans cette ébauche ; elle se loge, elle habite dans cette esquisse. C’est la même chose pour l’artiste : la vérité habite, loge, dans l’ébauche, dans l’esquisse ; la vérité au départ, elle est là, à côté : il faut l’exprimer ; les esquisses sont cette expression. L’artiste a la vérité en face de lui, à côté, il n’a plus qu’à se l’exprimer, à se l’esquisser, à se l’ébaucher, à se la re-présenter : il n’est pas un scientifique qui a la vérité en ligne de mire, qui sait que la vérité est loin de lui, très au-dessus de lui comme Dieu est au-dessus du bedeau, du curé ou du saint, du petit enfant ou du docteur de l’Eglise, du bienheureux ou du communiant, du sacristain ou de l’évêque.

Ce qui permet à l’artiste d’atteindre la vérité, de l’esquisser : c’est l’absence de dogme. Et le judaïsme est une absence de dogme. Tandis que le christianisme, comme la théorie scientifique (à éprouver), est dogme. Est cage. Est restriction. Est cadre. La différence entre le dogme et l’absence de dogme, c’est la différence entre le chrétien et le juif, qui est la différence entre le scientifique et l’artiste, entre le physicien et Monet, entre le neurologue et Joyce, entre la théorie et l’œuvre d’art, entre le général et le particulier. Et c’est parce qu’il est général que le dogme ne peut jamais atteindre à l’universel : et c’est parce qu’elle est générale, et balaye la particularité, que la science, tentant de définir une exactitude partageable par tous, une objectivité valable pour tous les entendements particuliers, rate la vérité. Et c’est pourquoi, à mon avis, et ce n’est qu’un avis particulier, très limité, très limité à moi, le christianisme n’atteint pas à l’universel : parce qu’avec le dogme, qui est la dernière théorie objective en date que doivent se partager tous les entendements de tous les honnêtes chrétiens, on nie l’ébauche, on n’admet pas la vérité de l’esquisse : on préfère le définitif, le réalisé, au « en train de se réaliser ». On part du figé, d’un figé admis par tous et compris par tous, un consensus, le consensus ne peut fabriquer que du figé, et le figé est l’expression même de ce consensus. Le dogme hait le mouvant. Il hait le mouvement, l’errance et les brouillons : il est au propre, recopié, il est gravé, il a été inscrit au burin dedans la pierre définitive des mentalités, et quand l’époque a trop varié, que les mœurs ont trop évolué, on dédogme un peu le dogme, mais pour le redogmer autrement, comme une théorie scientifique qui s’assouplit pour que les faits entrent mieux en elle, pour que les événements se montrent plus obéissants, plus conciliants, plus complaisants avec elle. Ce n’est pas la vérité qui compte, c’est la vérité décidée ; c’est la vérité provisoirement définitive et décrétée par quelques-uns pour que tous puissent (enfin) entrer dedans : les choses et les gens, les événements et l’Histoire, et les faits, et les molécules et les galaxies.

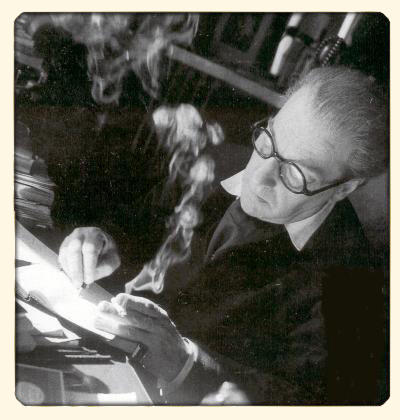

Le dogme ne tolère pas l’ébauche : il se dresse contre les esquisses ; il est ce qui empêche le tâtonnement. Guitry dit : « J’ai toujours eu pour les ébauches, pour les croquis, pour les esquisses, une prédilection particulière… » C’est dans un livre intitulé Des Merveilles. J’écris : « Guitry dit » car Des Merveilles est un recueil d’interventions radiophoniques de Sacha. Publiées sous forme de volume après sa mort. Les passages que je vais citer à présent sont tirés du chapitre intitulé « A propos d’une ébauche ». Guitry dit : « Nous avons sous les yeux l’une des plus belles [esquisses] qui soient : Bonaparte par Louis David… Nous ne serons jamais sans doute pourquoi David n’a pas terminé ce portrait de Bonaparte. Bonaparte ne l’a-t-il pas aimé ? David n’en a-t-il pas été satisfait ? On est en droit de faire ces deux suppositions, et même on peut en faire une troisième encore : David et Bonaparte en ont peut-être été tellement enchantés l’un et l’autre, qu’ils se sont dit : ‘‘Restons-en là… puisque tel quel, il est admirable.’’ Et l’Empereur aurait pu même ajouter : ‘‘D’ailleurs, comme je ne veux pas que vous risquiez de l’abîmer, je vous défends de l’emporter : je le garde comme il est !’’. »

Le dogme ne tolère pas l’ébauche : il se dresse contre les esquisses ; il est ce qui empêche le tâtonnement. Guitry dit : « J’ai toujours eu pour les ébauches, pour les croquis, pour les esquisses, une prédilection particulière… » C’est dans un livre intitulé Des Merveilles. J’écris : « Guitry dit » car Des Merveilles est un recueil d’interventions radiophoniques de Sacha. Publiées sous forme de volume après sa mort. Les passages que je vais citer à présent sont tirés du chapitre intitulé « A propos d’une ébauche ». Guitry dit : « Nous avons sous les yeux l’une des plus belles [esquisses] qui soient : Bonaparte par Louis David… Nous ne serons jamais sans doute pourquoi David n’a pas terminé ce portrait de Bonaparte. Bonaparte ne l’a-t-il pas aimé ? David n’en a-t-il pas été satisfait ? On est en droit de faire ces deux suppositions, et même on peut en faire une troisième encore : David et Bonaparte en ont peut-être été tellement enchantés l’un et l’autre, qu’ils se sont dit : ‘‘Restons-en là… puisque tel quel, il est admirable.’’ Et l’Empereur aurait pu même ajouter : ‘‘D’ailleurs, comme je ne veux pas que vous risquiez de l’abîmer, je vous défends de l’emporter : je le garde comme il est !’’. »

Nous allons poursuivre nos citations d’extraits de Guitry, car ce qui va suivre, de Guitry, est très puissamment génial. Notons simplement que Dieu, pour David, ici, c’est Napoléon : Napoléon, il faut se l’esquisser à soi-même, pour en exprimer la vérité. Lisons ce qui suit, qui est d’une intelligence forcenée, magnifique, d’une si belle subtilité contrastant avec l’image construite de Guitry, de toutes pièces, par des amuseurs qui ont créé un dogme de Guitry au lien d’en ébaucher l’essence, au lieu de croquer un Guitry vrai. « Le nombre, dit Guitry, presque incalculable des portraits qui ont été faits de Napoléon tend à prouver combien il devait être insaisissable. » Je pourrais traduire, et d’ailleurs je le fais, ainsi (nous sommes en plein dans ce qui m’intéresse, me passionne) : le nombre presque incalculable des définitions qui ont été données de Dieu tend à prouver combien il est insaisissable. Et pourtant, il est là, posé à côté de nous : mieux, Dieu pose pour nous. Dieu pose pour le juif. Dieu ne pose pas pour le chrétien puisque pour le Chrétien Dieu n’est pas dans cette pièce.

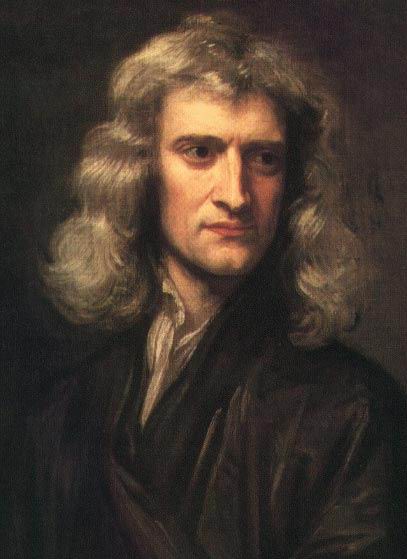

« Napoléon, poursuit Guitry, donne l’impression qu’il ne pouvait rester en place – et que l’idée même de poser devait l’exaspérer. » Dieu, le Dieu de Moïse, pas le Dieu de Jésus mais le Dieu de Moïse, celui d’Abraham, celui d’Esther, ce Dieu-là, des juifs, est un Dieu qui ne peut rester en place. Le dogme (chrétien) fige : il fige Dieu à une place précise ; il le situe dans un lieu surélevé, inaccessible, mais figé. Le Dieu de Jésus reste en place : d’ailleurs, la figure martyrisée de son Fils exprime cette obligation de fixation : Jésus crucifié, Jésus cloué ne peut faire que cela : rester en place. A sa place. La plus haute, mais fixée. La figure de Dieu : son Fils, car Jésus-Christ est ce qui, de Dieu, est représentable ; et dans « figure » il y a « figé ». La figure est l’expression de ce que l’on fige. Le Christ ne se dé-place pas : il reste en Croix. Fixe. Figé, immobile. Très perpétuellement cloué. Il exprime, il symbolise un Père qui lui aussi aime ce qui est à sa place, ce qui reste à sa place : le Dieu des chrétiens peut rester en place ; il adore cela. C’est sa nature. Le dogme le fige dans cette place octroyée, la plus haute, mais aussi la plus figée, la plus constante. Et le mot « constante » est le mot préféré du scientifique, du physicien : constante de Planck, constante de Coulomb, constante de Boltzmann, constante de Faraday, constante de Wien, constante de Rydberg.  Les chrétiens aiment que (leur) Dieu soit constant ; comme les physiciens aiment que leur théories contiennent des constantes. Le dogme est fait de constances, de constantes. Comme les théories, chimiques, physiques. A côté de l’inconnu, qui sont les variables (les mystères de la foi, les mystères de la nature) il faut définir, élaborer des constantes. A côté des mystères, des secrets, des mystères de la foi (chrétienne, c’est-à-dire christianisée) et des mystères de la nature (scientifique, c’est-à-dire scientifisée), il a fallu construire des paramètres de contrôle : ce que nous nommons « constantes ». Ce sont des « constantes universelles » : Dieu, pour le chrétien, est la constante universelle. La constante universelle par excellence. Il est, non seulement ce qui est le plus constant, mais il rend tout constant ; il est là pour s’assurer de la constance des choses. Il fait profession de cette constance, il l’incarne (voyez son Fils) et il la définit. Les scientifiques raffolent de ces « constantes fondamentales de la nature ». La plus célèbre est la constante gravitationnelle de Newton. Elle fixe, elle fige, elle grave dans la pierre du dogme scientifique, une fois pour toutes pendant quelques siècles (sans qu’on ne revienne dessus très souvent, hélas) la valeur de la force gravitationnelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Je lis, dans un ouvrage scientifique, une phrase qui résume, à elle seule, tout le manque d’intelligence que sait avoir la science lorsqu’elle s’y met (et je ne méprise pas la science, je n’ai jamais méprisé et je ne mépriserai jamais la science) : « Si l’on gardait les mêmes équations en changeant les valeurs de ces constantes, la nature serait certainement très différente. L’univers pourrait bien être inhabitable, et nous ne serions pas en train d’en discuter. » On ne veut pas jouer sur les mots, et nous voyons très bien ce que l’auteur de ces lignes a voulu dire ; on ne cherchera pas à le faire passer pour plus imbécile qu’il n’est puisqu’il n’est pas un imbécile. Mais cette réflexion n’est pas intelligente ; elle trahit l’état d’esprit de la science ; son arrogance dogmatique. L’assurance autoritaire du dogme. On sent bien que la nature dérive de la science dans cette phrase : qu’elle tient, qu’elle est susceptible de tenir dans des équations ; or, la réalité, la « nature » se fiche particulièrement de ce que le cerveau scientifique humain lui applique comme autant de dogmes, de certitudes (les incertitudes de la mécanique quantique sont inscrites dans une théorie de l’incertitude, dans un dogme de l’incertitude, et donc dans une certitude de l’incertitude), d’équations et de constantes. C’est l’illusion (terrible) qu’il existe forcément des constantes, des constances, qui éloigne sempiternellement la science de la vérité. C’est la conviction, la preuve qu’il n’existe que des fulgurances, des modifications, des changements, des mouvances, des mouvements, que l’artiste s’approche graduellement de la vérité, parvient à se l’exprimer à lui-même, fabriquant par là non pas du dogmatique (c’est-à-dire du général, du partagé par tous) mais du particulier (c’est-à-dire de l’universel, de l’éprouvable par tous).

Les chrétiens aiment que (leur) Dieu soit constant ; comme les physiciens aiment que leur théories contiennent des constantes. Le dogme est fait de constances, de constantes. Comme les théories, chimiques, physiques. A côté de l’inconnu, qui sont les variables (les mystères de la foi, les mystères de la nature) il faut définir, élaborer des constantes. A côté des mystères, des secrets, des mystères de la foi (chrétienne, c’est-à-dire christianisée) et des mystères de la nature (scientifique, c’est-à-dire scientifisée), il a fallu construire des paramètres de contrôle : ce que nous nommons « constantes ». Ce sont des « constantes universelles » : Dieu, pour le chrétien, est la constante universelle. La constante universelle par excellence. Il est, non seulement ce qui est le plus constant, mais il rend tout constant ; il est là pour s’assurer de la constance des choses. Il fait profession de cette constance, il l’incarne (voyez son Fils) et il la définit. Les scientifiques raffolent de ces « constantes fondamentales de la nature ». La plus célèbre est la constante gravitationnelle de Newton. Elle fixe, elle fige, elle grave dans la pierre du dogme scientifique, une fois pour toutes pendant quelques siècles (sans qu’on ne revienne dessus très souvent, hélas) la valeur de la force gravitationnelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Je lis, dans un ouvrage scientifique, une phrase qui résume, à elle seule, tout le manque d’intelligence que sait avoir la science lorsqu’elle s’y met (et je ne méprise pas la science, je n’ai jamais méprisé et je ne mépriserai jamais la science) : « Si l’on gardait les mêmes équations en changeant les valeurs de ces constantes, la nature serait certainement très différente. L’univers pourrait bien être inhabitable, et nous ne serions pas en train d’en discuter. » On ne veut pas jouer sur les mots, et nous voyons très bien ce que l’auteur de ces lignes a voulu dire ; on ne cherchera pas à le faire passer pour plus imbécile qu’il n’est puisqu’il n’est pas un imbécile. Mais cette réflexion n’est pas intelligente ; elle trahit l’état d’esprit de la science ; son arrogance dogmatique. L’assurance autoritaire du dogme. On sent bien que la nature dérive de la science dans cette phrase : qu’elle tient, qu’elle est susceptible de tenir dans des équations ; or, la réalité, la « nature » se fiche particulièrement de ce que le cerveau scientifique humain lui applique comme autant de dogmes, de certitudes (les incertitudes de la mécanique quantique sont inscrites dans une théorie de l’incertitude, dans un dogme de l’incertitude, et donc dans une certitude de l’incertitude), d’équations et de constantes. C’est l’illusion (terrible) qu’il existe forcément des constantes, des constances, qui éloigne sempiternellement la science de la vérité. C’est la conviction, la preuve qu’il n’existe que des fulgurances, des modifications, des changements, des mouvances, des mouvements, que l’artiste s’approche graduellement de la vérité, parvient à se l’exprimer à lui-même, fabriquant par là non pas du dogmatique (c’est-à-dire du général, du partagé par tous) mais du particulier (c’est-à-dire de l’universel, de l’éprouvable par tous).

Le Dieu des juifs n’est pas une constante qu’on charrie d’équations en équations, de théories en dogmes : ce n’est pas un point d’arrivée au repos, mais un point de départ en mouvement. Le Dieu des chrétiens est inaccessible ; le Dieu des juifs est insaisissable. Le Dieu des chrétiens est tout au-dessus de moi et constant; le Dieu des juifs est à côté de moi et insaisissable. A côté de moi, et même, je puis le dire : en face de moi. Je suis toujours Moïse qui fait face à Dieu, dans Les Noms (alias L’Exode). D’accord, « Moïse s’est caché le visage car il a peur de Dieu, de regarder vers le Dieu » (traduction de Henri Meschonnic) – mais cela prouve bien que Dieu est en face, pas au-dessus, dans les planètes au-delà de tous les cieux, et même de tous les ciels, de toutes les constellations possibles, mais là, ici, oui, face à moi.

Dieu ne pouvant pas rester en place, toute représentation figée de Lui que je pourrais en faire sera, de facto, fausse. La vérité est dans le mouvement, c’est donc le mouvement et le mouvement seul que je puis choisir pour révéler Dieu : c’est pourquoi les juifs ont choisi la parole. Le mot. Le texte. La pensée. La pensée est en mouvement ; l’image est assassine parce qu’elle fige ; l’idolâtrie est criminelle, parce qu’elle tue la mobilité. Le mouvement, c’est le rabbin qui secoue son corps, quand il lit face au Mur, ou dans son étude. La pensée est l’absence du figement, de la fixité ; l’image est toujours immobile. Vouloir peindre Dieu est un scandale car c’est le priver de sa mobilité. C’est lui ôter sa part d’insaisissable. De mouvement : et par conséquent de vie. Dessiner Dieu, c’est tuer Dieu. C’est plus qu’une profanation : c’est tuer la vérité de Dieu. C’est supprimer ce qui fait son essence : célérité, vitesse, mouvement, translation, fulgurance, vivacité, vie. Nous ne voulons pas (disent les juifs) d’un lieu où Dieu soit installé, fixé, cloué : nous voulons, pour lui, d’un lieu où sans cesse il pourrait se mouvoir, se précipiter, ralentir, s’accélérer, s’envoler, sauter, se libérer, courir, marcher, se retourner, virevolter, passer, rester, partir, et puis revenir – et ce lieu existe ; et ce lieu est la pensée. Pas la foi : mais la pensée. Celle qui remet en cause le dogme, ne s’installe jamais car si la pensée s’installe alors c’est Dieu qui finit par s’installer, par confortablement s’installer.

Et cette pensée ne court pas dans un texte dogmatique, figé, immobile, mais dans un océan de contradictions pensées, envisagées, de mouvements et de flux, de reflux, et ce lieu jamais inerte, ce lieu sans Croix pour fixer les idées et les clouer sur un dogme, sur une théorie, s’appelle le Talmud. Le Talmud est le lieu où Dieu est rendu à sa mobilité, à sa course, à sa fulgurance, à sa promenade, à ses changements, à ses transports. Dans le Talmud, qui est le contraire de tous les dogmes et la somme la plus géniale inventée contre tous les dogmes passés, présents et à venir, le Talmud n’enracine pas Dieu : il le libère et l’aère, il le découvre, il le rend à sa liberté. Il ne veut pas l’installer, via le corps de son Fils en pleurs, l’enfermer entre deux clous, le cloisonner dans un au-delà immuable et constant, aux côtés de Newton et de Planck – car la science, contrairement à une idée (très) reçue n’est pas, de par son obsession des constantes, opposée au Dieu des chrétiens, au contraire. La vérité de Dieu se trouve dans le Talmud parce que le Talmud restitue un Dieu en mouvement ; restitue l’insaisissabilité de Dieu.

« Le nombre presque incalculable des portraits (je reprends Guitry) qui ont été faits de Napoléon tend à prouver combien il devait être insaisissable. Il donne l’impression qu’il ne pouvait pas rester en place – et que l’idée même de poser devait l’exaspérer. » Le Dieu des juifs est exaspéré à l’idée de poser ; de servir de « modèle ». D’être immobile, assis, inerte : dans une sorte de mort, enclos. Et Guitry poursuit : « On ne l’imagine pas, en effet, se tenant aux ordres de quelqu’un – même d’un peintre de génie. » Je traduis, comme je l’ai fait tout à l’heure (vous êtes maintenant habitués) : on n’imagine pas Dieu, en effet, se tenant aux ordres de quelqu’un – même d’un juif (même de Rabbi Aqiba). « David a fait de lui plusieurs portraits. Ils sont tous célèbres. Mais le plus célèbre est sans doute celui qui s’intitule ‘‘Bonaparte franchissant les Alpes’’. Le cheval est cabré, Bonaparte fait corps avec sa monture, sa cape rouge est soulevée par le vent et sa main droite dégantée semble désigner la route qui conduit à l’Immortalité. » Le cheval est cabré, mais figé. Bonaparte est capté dans le mouvement : mais il n’est pas mouvement. Pour Dieu, c’est encore autre chose : Dieu n’est pas seulement en mouvement ; il est mouvement. Les Evangiles sont comme ce tableau achevé de David : l’Immortalité, mais au prix de la vie elle-même. Au prix de ce qui fait, est la vie : le mouvement. Ce qui manque, c’est le mouvement, c’est la vitesse : une vitesse suggérée, représentée s’apparente quoi qu’il arrive à la stagnation ; c’est de la stagnation, au mieux, qui suggère de la vitesse : ça reste de la mort qui voudrait se faire passer pour de la vie. Ce qui n’est pas le cas de l’esquisse, qui est de la vie même. (Guitry, suite : « L’Empereur avait approuvé l’idée du tableau – et il avait dit au peintre : ‘‘Allez-y. Commencez.’’ David lui répondit : ‘‘Avec plaisir, mais donnez-nous au moins quelques heures de pose.’’ Et Bonaparte lui dit alors : ‘‘Pourquoi faire ? Lorsque vous avez peint Léonidas aux Thermopyles est-ce que vous avez fait poser Léonidas ? Non ? Eh bien ! alors…’’ C’était là de ces réparties foudroyantes dont l’Empereur avait le secret… ») Mais le passage guitryque fondamental que je voulais mettre en évidence est le suivant, tiré de Toutes réflexions faites (Editions de l’Elan, 1947) est celui-ci : « Croquis, dessins, pastels, ébauches des grands maîtres – je vous regarde avec amour, avec respect. Je vous adore. Un croquis, ce n’est pas le début d’un chef-d’œuvre à venir, ce n’en est pas la fin – c’en est l’essentiel. » Tout est dit. Mais Guitry continue quand même : « Voyez ces arbres faits d’un trait, ces regards faits d’un point, ces mains faites d’une ombre ! » Pendant que vous lisez ces lignes de Sacha, ce que je vous demande, évidemment, c’est de continuer de penser au Dieu des juifs, à la vérité, à ce qu’on nomme la réalité, à l’exactitude, aux chrétiens, aux scientifiques, à Moïse, à son face à face avec Dieu. « Avez-vous, écrit Guitry (car cette fois il ne le dit pas, il l’écrit), admiré comment Rodin, les yeux fixés sur le motif, cerne le corps d’une odalisque – avez-vous vu comment La Tour se fait sourire – comment Daumier sait mettre Rossinante au pas – comment s’y prend Degas pour que sa danseuse ait effleuré le sol la seconde d’avant – avez-vous vu comment Watteau fait s’asseoir un Marquis, très convenablement, bien qu’il ait négligé de lui donner un siège ? Traits de crayon – traits de génie. Instants miraculeux qui, déjà, s’éternisent ! » Voulez-vous que je vous fasse un dessin ?

« Le nombre presque incalculable des portraits (je reprends Guitry) qui ont été faits de Napoléon tend à prouver combien il devait être insaisissable. Il donne l’impression qu’il ne pouvait pas rester en place – et que l’idée même de poser devait l’exaspérer. » Le Dieu des juifs est exaspéré à l’idée de poser ; de servir de « modèle ». D’être immobile, assis, inerte : dans une sorte de mort, enclos. Et Guitry poursuit : « On ne l’imagine pas, en effet, se tenant aux ordres de quelqu’un – même d’un peintre de génie. » Je traduis, comme je l’ai fait tout à l’heure (vous êtes maintenant habitués) : on n’imagine pas Dieu, en effet, se tenant aux ordres de quelqu’un – même d’un juif (même de Rabbi Aqiba). « David a fait de lui plusieurs portraits. Ils sont tous célèbres. Mais le plus célèbre est sans doute celui qui s’intitule ‘‘Bonaparte franchissant les Alpes’’. Le cheval est cabré, Bonaparte fait corps avec sa monture, sa cape rouge est soulevée par le vent et sa main droite dégantée semble désigner la route qui conduit à l’Immortalité. » Le cheval est cabré, mais figé. Bonaparte est capté dans le mouvement : mais il n’est pas mouvement. Pour Dieu, c’est encore autre chose : Dieu n’est pas seulement en mouvement ; il est mouvement. Les Evangiles sont comme ce tableau achevé de David : l’Immortalité, mais au prix de la vie elle-même. Au prix de ce qui fait, est la vie : le mouvement. Ce qui manque, c’est le mouvement, c’est la vitesse : une vitesse suggérée, représentée s’apparente quoi qu’il arrive à la stagnation ; c’est de la stagnation, au mieux, qui suggère de la vitesse : ça reste de la mort qui voudrait se faire passer pour de la vie. Ce qui n’est pas le cas de l’esquisse, qui est de la vie même. (Guitry, suite : « L’Empereur avait approuvé l’idée du tableau – et il avait dit au peintre : ‘‘Allez-y. Commencez.’’ David lui répondit : ‘‘Avec plaisir, mais donnez-nous au moins quelques heures de pose.’’ Et Bonaparte lui dit alors : ‘‘Pourquoi faire ? Lorsque vous avez peint Léonidas aux Thermopyles est-ce que vous avez fait poser Léonidas ? Non ? Eh bien ! alors…’’ C’était là de ces réparties foudroyantes dont l’Empereur avait le secret… ») Mais le passage guitryque fondamental que je voulais mettre en évidence est le suivant, tiré de Toutes réflexions faites (Editions de l’Elan, 1947) est celui-ci : « Croquis, dessins, pastels, ébauches des grands maîtres – je vous regarde avec amour, avec respect. Je vous adore. Un croquis, ce n’est pas le début d’un chef-d’œuvre à venir, ce n’en est pas la fin – c’en est l’essentiel. » Tout est dit. Mais Guitry continue quand même : « Voyez ces arbres faits d’un trait, ces regards faits d’un point, ces mains faites d’une ombre ! » Pendant que vous lisez ces lignes de Sacha, ce que je vous demande, évidemment, c’est de continuer de penser au Dieu des juifs, à la vérité, à ce qu’on nomme la réalité, à l’exactitude, aux chrétiens, aux scientifiques, à Moïse, à son face à face avec Dieu. « Avez-vous, écrit Guitry (car cette fois il ne le dit pas, il l’écrit), admiré comment Rodin, les yeux fixés sur le motif, cerne le corps d’une odalisque – avez-vous vu comment La Tour se fait sourire – comment Daumier sait mettre Rossinante au pas – comment s’y prend Degas pour que sa danseuse ait effleuré le sol la seconde d’avant – avez-vous vu comment Watteau fait s’asseoir un Marquis, très convenablement, bien qu’il ait négligé de lui donner un siège ? Traits de crayon – traits de génie. Instants miraculeux qui, déjà, s’éternisent ! » Voulez-vous que je vous fasse un dessin ?

Le croquis de David, son « Napoléon » inachevé exprime la vérité ; dans la chanson de Jean Ferrat intitulée Nuit et Brouillard, Jean Ferrat ne dit pas la vérité. Il dit n’importe quoi. J’aime Ferrat, mais là il dit le contraire même de la vérité, et il dit même le contraire de la réalité (mais la réalité n’a pas de contraire). Voici les paroles, le début des paroles : « Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers / Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés /Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants /Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent ». Je ne comprends pas (je ne comprends même rien du tout). Ils (les juifs) n’étaient pas nus et maigres dans les wagons plombés : ils étaient en chair au contraire, ils étaient bien portants, ils étaient habillés dans les wagons, enfermés mais habillés, déportés mais pas encore nus, en wagons, parqués comme des bêtes, faits comme des rats mais pas décharnés encore. Tremblants, oui. Nus, non. Quant aux ongles battants, je ne veux pas tergiverser, je ne souhaite pas entrer dans le détail, mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Des ongles qui griffent, je connais, nous connaissons tous, mais des ongles battants, je ne saisis pas.

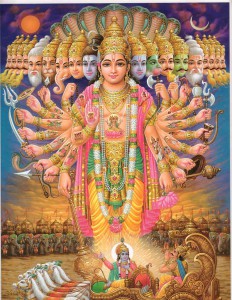

Je ne suis pas ici pour parler d’ongles. Nous parlerons, si vous le voulez bien, d’ongles un autre jour. La strophe qui me pose un problème est la suivante : « Ils s’appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel /Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnou/ D’autres ne priaient pas, mais qu’importe le ciel /Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux ». Là, je suis désolé mais non. A Auschwitz, on ne priait pas Vishnou. Je sais qu’on a déjà critiqué Ferrat sur le sujet.

Voici ce qu’avait répondu le chanteur : « Je vous rappelle que justement, Nuit et brouillard est dédié à toutes les victimes des camps d’extermination nazis quelles que soient leurs religions et leurs origines, à tous ceux qui croyaient au ciel ou n’y croyaient pas et, bien sûr, à tous ceux qui résistèrent à la barbarie et en payèrent le prix. » C’est généreux, mais cela n’est pas une réponse ; il est vrai, très vrai, absolument et irrémédiablement vrai que d’autres que les juifs sont morts en déportation, dans les camps de concentration et, aussi, dans les camps d’extermination. Ici, il est temps de faire intervenir Jean-Claude Milner (Les penchants criminels de l’Europe démocratique, chef-d’œuvre paru aux éditions Verdier en 2003). Il est impensable et indécent de faire de Jean Ferrat un révisionniste. Mais Jean Ferrat aurait dû prendre des précautions ; il s’empêtre dans la vérité et dans l’exactitude, dans la réalité et dans la vérité.

Voici ce qu’avait répondu le chanteur : « Je vous rappelle que justement, Nuit et brouillard est dédié à toutes les victimes des camps d’extermination nazis quelles que soient leurs religions et leurs origines, à tous ceux qui croyaient au ciel ou n’y croyaient pas et, bien sûr, à tous ceux qui résistèrent à la barbarie et en payèrent le prix. » C’est généreux, mais cela n’est pas une réponse ; il est vrai, très vrai, absolument et irrémédiablement vrai que d’autres que les juifs sont morts en déportation, dans les camps de concentration et, aussi, dans les camps d’extermination. Ici, il est temps de faire intervenir Jean-Claude Milner (Les penchants criminels de l’Europe démocratique, chef-d’œuvre paru aux éditions Verdier en 2003). Il est impensable et indécent de faire de Jean Ferrat un révisionniste. Mais Jean Ferrat aurait dû prendre des précautions ; il s’empêtre dans la vérité et dans l’exactitude, dans la réalité et dans la vérité.

Milner : « Touchant l’extermination des Juifs d’Europe, manquent l’essentiel les propos qui ne mettent pas la chambre à gaz au centre du dispositif. Ne manquent pas moins l’essentiel les propos qui ne conçoivent pas le dispositif en termes de problème et de solution. Ma doctrine est simple : le problème juif est le problème que requérait, pour être définitivement résolu, une invention technique ; le Juif est celui pour qui la chambre à gaz a été inventée. Les bien-pensants rappellent que les Juifs d’Europe ne sont pas seuls à avoir été exterminés. Je leur concède que la mort ne fait pas de différences. Reste que la politique en fait. La technique aussi. La mise à mort des malades mentaux (outre qu’elle a suscité une protestation que la politique anti-juive n’a jamais suscitée) vise certes à résoudre ce que les nazis (comme les eugénistes suédois ou américains ou français) auraient appelé un problème. Mais ce problème, pour être traité, ne requérait aucune invention et il n’a donné lieu à aucune. En tout état de cause, jamais personne n’a pensé que la solution ainsi concoctée concernait la maladie mentale, puisque par elle, la maladie mentale ne disparaîtrait pas. C’est même le nœud de la question. Bref, si les nazis n’avaient eu que ce type de problème à résoudre, ils n’auraient pas inventé la chambre à gaz. Les mêmes bien-pensants rappellent que les Juifs d’Europe ne sont pas seuls à avoir été gazés. L’ont également été des Polonais. Des homosexuels. Des communistes. Mais là encore le raisonnement vaut. Jamais aucun nazi n’a pensé qu’il préparait un monde sans Polonais ou sans homosexuels. Quant aux communistes, la partie se jouait ailleurs : à Stalingrad. »

Voilà les quelques mots que je voulais vous dire avant que vous n’alliez, très tranquillement, réécouter la discographie complète de Jean Ferrat, qui ne fut pas le seul à interpréter Aragon. Essayez Marc Ogeret.

YANN MOIX

N’avoir rien a dire et le dire aussi mal résume l’esprit de l’époque.

Autant de salmigondis clinquants pour un » vishnou » dans une chanson, s’il me fallait douter que penser n’a plus de sens de nos jours, que seul les bavardages comptent, ce texte me rassure, ce n’était pas un doute.

Moix travaille pour qui ?

il travaille pour ceux qui colonisent les terres palestiniennes.

le 1er ministre israelien l’a dit clairement : il poursuit la politique en cours depuis 1945.

circulez y a rien à voir !

et Moix travaille pour ces gens-là, monsieur !

et bien voilà une belle perte de temps

mettez plutôt france 3 ce soir à 22h55 et faites s’asseoir la vraie liberté de dire sur vos genoux

courage

durle

Ca veut dire quoi un sarkosiste de gauche ? Un arcimboldo peut-être ?

Quel salmigondis. Quelle salade de mots. je n’ai lu que la fin.

Bof, il manquait a Ferrat ou a son parolier une rime en « ou ». Il a pense a Vishnou, comme on dit « fichez nous la paix ».

De toutes facons, le dieu qu’ils on prie etait sourd, aveugle et sans doute tetraplegique, puisqu’il n’a pas bouge le petit doigt.

Il y a pire, il me semble. « Nacht und Nebel » (Nuit et Brouillard) designaient les ennemis politiques de Hitler dont il souhaitait qu’ils soient elimines jusqu’a devenir « nuit et brouillard ».

Magnifique chanson. Merci encore Monsieur Jean Ferrat.

La vérité possédée tue, la science l’a appris à ses dépens un jour. La science possédée tue, l’humanité l’a appris à ses dépens un jour. Pierre

M Aubry explique que l’on ne peut parler de pêche à la ligne ou de Mr de Villepin,sans que cela nous ramène à la Shoah. C’est faux,naturellement, mais ce genre de propos (hélas) n’est pas nouveau ! Quant à la prose de Mr Moix , je la trouve souvent

intéressante, mais je ne comprend pas toujours,le personnage. Surtout lorsqu’il dit « ne pas comprendre »! Est-ce une coquetterie, ou voulez- vous vraiment tout comprendre? ( tout prendre par la raison,sans le moinre « reste »). Mr J Ferrat a écrit une chanson sur un thème dont on ne parlait pas ! La littérature,la poésie, la fiction, peuvent dire la réalité, la vérité ( subjective pour chaque un). Mr Ferrat a abordé un sujet,alors tabou, avec ses mots, sans vouloir ( par pudeur peut-être) faire oeuvre d’historien. « Nus et maigres », pour ceux qui arrivaient(…) ils devaient l’être. Quant aux « ongles battants », imaginez les personnes tapant du poing (ou avec leurs ongles) contre les parois des wagons plombés.

Concernant le biais de l’exactitude utilisé par les négationnistes : je dirais plutôt que les négationnistes utilisent comme biais l’apparence de l’exactitude, non l’exactitude elle-même. Ces sinistres salauds utilisent les chiffres et les observations qui leur permettent de bâtir leurs théories mensongères, et les chiffres et observations en question sont tantôt exacts, tantôt truqués, faussés, inventés. En réalité, ce n’est donc pas l’exactitude qui leur permet d’aboutir à des conclusions ou à des statistiques nouvelles. C’est un simulacre d’exactitude.

Très fort, Yann Moix ! Ce texte est très riche et très inspiré. Sur le problème que pose cette chanson de Ferrat, je n’ai encore vu personne s’exprimer avec autant de précision, de pertinence et de force. Bravo !

un deporté n’était pas forcement juif mais la disparition et l’eradication de tout un pueple ne concernaient que le pueple juif!

bien sur que d’autres sont morts dans les camps mais la solution finale fut invente imaginee mis een ouevre pour le peuple juif et lui seul.

merci monsieur MOIX comme dirait je ne sais plus qui ici vous me faites mieux comprendre mon judaisme

Michel a raison. Quel salmigondis. Quelle masturbation cérébrale. Pour ne rien dire.

Alain Resnais a fait un film Nuit et brouillard sur l’univers concentrationnaire sans parler des Juifs

Jean Tenenbaum a fait une chanson Nuit et brouillard sur l’univers concentrationnaire sans parler des Juifs.

Juif est un « gros mot » à éviter, surtout en poésie. Si vous ne voulez pas paraître antijuif, dites plutôt : Israélite ou mieux de confession israélite

Deux poètes seulement ‘ont utilisé le mot Juif

Apollinaire : »Il était juif, il sentait l’ail »

Baudelaire : »Une nuit que j’étais prêt d’une affreuse Juive. »

Cher Yann Moix

Vos digressions pourraient être philosophiques ou artistiques : elles me semblent plutôt masquer des troubles mentaux naissants qui se soignent par la visite d’un psy. Je vous assure, allez y ce n’est pas un méchant conseil mais ces troubles ça se prend en charge tôt et ça se guérit. Votre immense talent a d’autres débouchés en vue que ces diarrhées verbales sans queues ni têtes.

Vous avez perdu votre thème en route ou plutôt retrouvé à la fin et massacré en quelques lignes. Ce thème vous a offert l’occasion de la sympathie de vos lecteurs et de leur lecture de votre texte dans l’attente de son traitement mais rien ! Le lecteur vous a lu dans vos errances mentales tous azimuths en perdant le thème !

Dommage votre génie sous jacent mérite mieux.

Soignez votre évidente dépression naissante et vous lui donnerez toutes sa place.

NB : votre présence si assidue sur facebook signe sans aucun débat votre dépression naissante, s’il en était besoin après votre texte sur Ferrat !

Quel gâchis ! Perdre autant de temps et d’énergie à vouloir démontrer quoi ? Que Ferrat a eut une approche globale sur la déportation, qu’il mettant en lumière la souffrance de tous ceux qui ne pensaient pas comme les nazis ? Si vous voulez reproduire leur logique de pensée, vous prenez le bon chemin…

Après le temps des croyants de tout poil, j’aspire à la paix sociale qui passe inexorablement par la fin des religions ! Que du bonheur…

Félicitations pour ce salmigondis et cette masturbation cérébrale dont seuls les dits « intellectuels » français sont capables !

excellente analyse et si parfaitement » deroulée »

j’étais moi aussi préoccupée par la chanson de Ferrat j’aime beaucoup Ferrat mais je crois qu’il avait tendance à lui aussi parler et chanter de façon consensuelle c’est ainsi que l’on s’exprimait à son « époque »

et ainsi on galvaudait des inepties pour ne pas gener ou deranger, on disait d’un « commun » accord des monsenges effectivement

au fond je crois que Ferrat était un gentil naîf pour tout dire et me rappelle bien des gens de ma famille hélas

qui disait chuut!!

cela dit quel plaisir l’analyse de moix!

merci

Je ne me permettrai pas, comme chrétien, de commenter sur l’interprétation que Moix fait du Dieu des juifs. Mais je peux vous assurer que sa compréhension du Dieu des chrétiens n’est qu’un phantasme qui sert de commode repoussoir.

La chanson de Ferrat n’est pas sur la Shoah, c’ aurait été anachronique en 1963 à une époque où on n’en parlait pas et où le phénomène concentrationnaire était abordé sans distinguer les déporter juifs des autres, en particulier les résistants. Si on regarde le film de Resnais c’est le même problème. Cela fait de la chanson et du film des oeuvres d’art magnifiques mais fausses historiquement, et justement intéressantes pour cela, pour monter le cheminement à la fois des mémoires et de l’historiographie sur ces sujets. Aujourd’hui c’est l’inverse, la Shoah a presque rejeté dans l’ombre les autres motifs de déportation, un déporté pour la majorité des gens est forcément juif.

Une grosse baffe dans la gueule, voilà ce que j’ai ressenti en lisant ce texte si dense ?

Voilà qu’un goy arrive à mettre des mots sur mon ressenti face à ma foi, la saga de mon peuple ?

Voilà qu’un écrivain me fait renouer avec les textes difficiles, ceux qu’on est obligé de lire tout haut pour être sûr d’en saisir les moindres nuances ?

Rabbi Moix, j’ai compris.

Ce texte est excellent.

Yann Moix aime reflechir et cela se voit.

tout ça pour en arriver là: papier dément, long. Moix s’affole, il n’a toujours pas de sujet.

Ce texte vient de me faire beaucoup d’effets, il faut que je réfléchisse.

Merci

Que l’on parle de villepin, de polanski, de ferrat , de scorsese, de tarantino, de la peinture à l’eau ou de la pêche à la ligne, tout nous ramène inéluctablement à la shoah et à l’antisémitisme. Vos commentaires sur la chanson de Ferrat sont sensés; on a peu prié vishnou à auschwitz. Les ongles battants, je vois pas non plus…

Mais quand bien même la chanson de Ferrat serait à coté de la plaque, n’y a-t-il jamais d’autres aspects, d’autres thèmes dans l’oeuvre d’un poète, d’un réalisateur, dans l’actualité et dans le monde en général qui puisse retenir l’attention des auteurs s’exprimant sur ce site ?

On a l’impression d’assister à un concours de masturbation réthorique entre les différents rédacteurs de la RDJ sur un seul et même thème, a partir de n’importe quel sujet…

il faut lire la règle du jeu et rivarol. On y mouline pareil, sans s’essoufler, dans la roue à hamster de la seconde guerre mondiale.