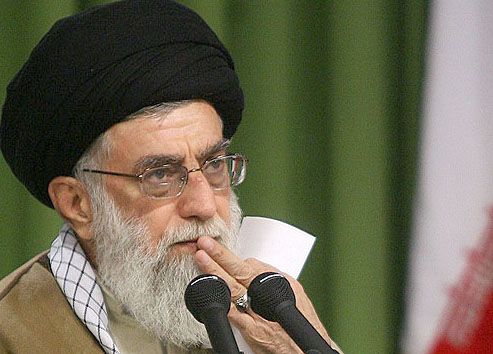

« Je demande à tous les musulmans de le tuer où qu’ils le trouvent », a proclamé solennellement l’imam Khomeiny, et Salman Rushdie est devenu un homme traqué. L’Europe a réagi alors par une solidarité spontanée. Je garderai toujours de l’admi ration pour ceux qui se sont mis alors activement du côté de l’auteur condamné et ont risqué leur vie en continuant à l’éditer, à le traduire (son traducteur italien a été gravement blessé, son traducteur japonais tué), à réciter publiquement sa prose (comme Isabelle Adjani), à le visiter en cachette et à l’interviewer.

Pourtant, à la sensation de cette belle solidarité, j’ai dû bientôt apporter quelques nuances : des représentants officiels de la politique européenne accompagnaient leur condamnation de la fatwa de grandes réserves à l’égard de l’auteur dont ils jugeaient le livre « profondément offensant », « insultant », « misérable ». Ils déclaraient n’avoir « aucune estime pour monsieur Rushdie… aucune estime pour ceux qui utilisent le blasphème pour faire de l’argent ». Je ne veux pas être trop méchant à leur égard. Sans doute voulaient-ils se placer au-dessus de la mêlée et prouver leur sens de l’objectivité. D’ailleurs, rien n’était plus facile pour eux, vu que le livre incriminé, j’en suis sûr, ils ne l’avaient jamais lu.

Et les gens de lettres ? Il y en avait beaucoup parmi eux qui tenaient à bien marquer leurs distances face au livre de Rushdie : le verdict de Khomeiny était-il condamnable ? Bien sûr que oui ; mais était-ce une raison pour considérer Les Versets sataniques comme une œuvre de valeur ? Bien sûr que non ; même si « le verdict de Khomeiny lui garantissait de gros tirages », c’était un roman « médiocre ». Mais ce roman, l’avaient-ils vraiment lu ? Pour paraître intelligents, originaux, mordants dans cette discussion (toujours moraliste, jamais esthétique), il leur suffisait de réagir à ce qu’en disaient les autres. C’est le trait commun que les hommes politiques et ces intellectuels partageaient avec les fanatiques islamistes : ils ne sentaient aucun besoin de lire ce livre – d’ailleurs si impoliment épais, si impoliment compliqué.

Je pense aux romans de Rushdie et l’image d’une fille de quatorze ans resurgit devant mes yeux : elle se glisse dans une chapelle où elle voit sa grand-mère ; celle-ci prie, agenouillée devant l’autel et, soudain, s’écroule, frappée d’une attaque ; la fillette sait bien qu’elle devrait appeler du secours, mais puisqu’elle déteste sa grand-mère, elle s’approche, la regarde et ne bouge pas ; la vieille, agonisante, ne peut plus bouger ni parler, seul son regard maudit sa petite-fille, maudit sa méchante immobilité qui est en train de la tuer. C’est ainsi qu’Aurora entre sur la scène d’un autre roman de Rushdie, une femme fascinante qui, dès sa première apparition, nous révèle l’inextricable enchevêtrement du bien et du mal, l’enchevêtrement dont aucun de nous ne peut trouver le moyen de s’évader.

Aysha, la jeune fille qui dans Les Versets sataniques conduit les villageois dans un long pèlerinage vers la mort commune, est un monstre de fanatisme ; mais elle est en même temps ravissante, envoûtante (auréolée de papillons qui l’accompagnent partout) et, souvent, touchante. Rushdie n’accuse pas, ne condamne pas ; il n’est ni pour Aysha ni contre elle ; il est le contraire d’un pamphlétaire ; il est romancier, romancier, rien que romancier.

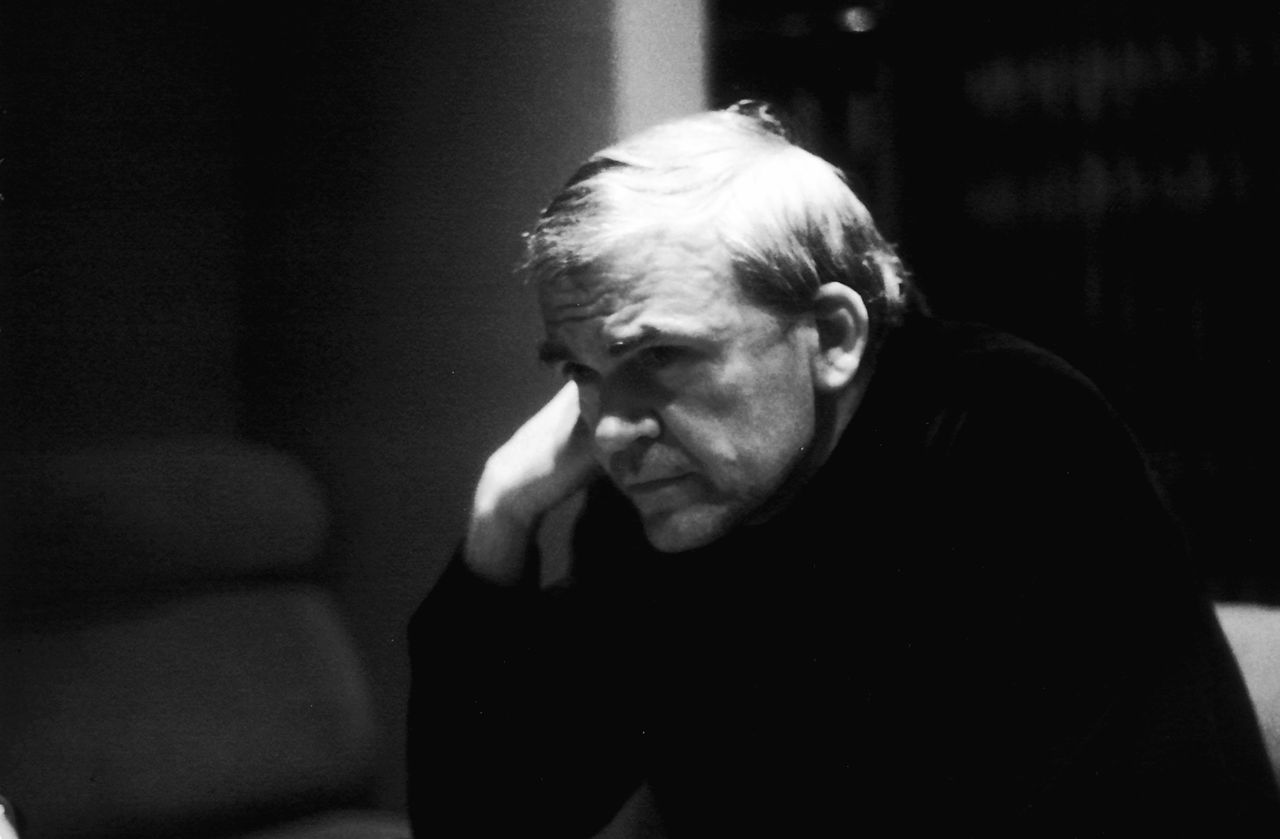

Grand apatride, il a vécu d’abord en Inde, puis en Angleterre, enfin en Amérique. Son unique patrie, il l’a trouvée dans l’art du roman tel que cet art est né en Europe au temps de Rabelais (Rabelais, son plus grand, son unique maître). Dans l’histoire du roman, l’œuvre de Rushdie est un événement : une polyphonie inédite où, dans un seul livre, l’humour s’épanouit à proximité du tragique, où différentes époques historiques cohabitent, où la fantaisie affolée jaillit de la connaissance lucide du monde. L’orage qui a éclaté après la parution des Versets sataniques me fait moins penser aujourd’hui à Rushdie qu’à l’époque qui est la nôtre ; celle où la voix de l’art, affaiblie, devient à peine audible ; celle où l’Europe s’oublie elle-même et s’en va.