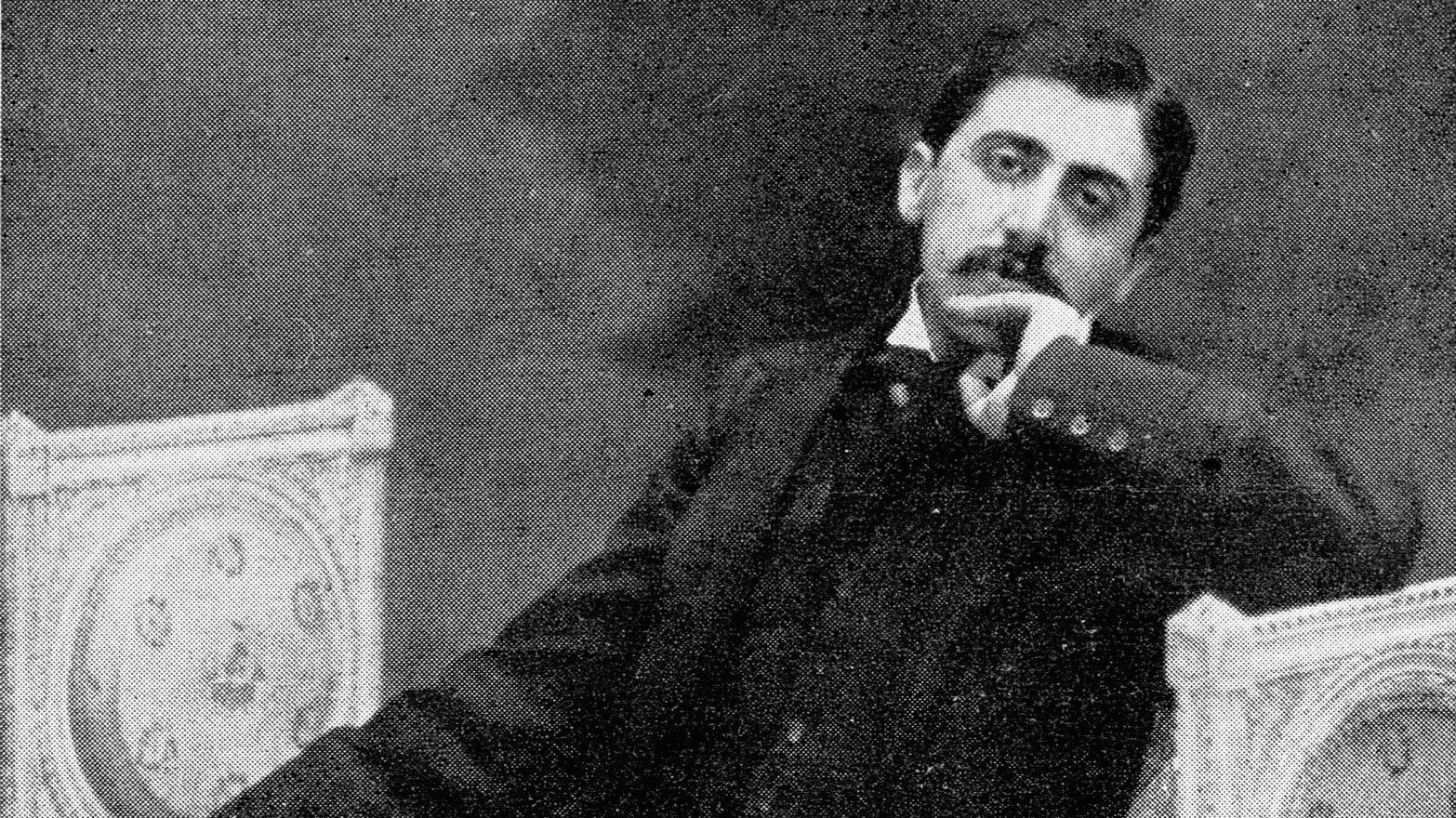

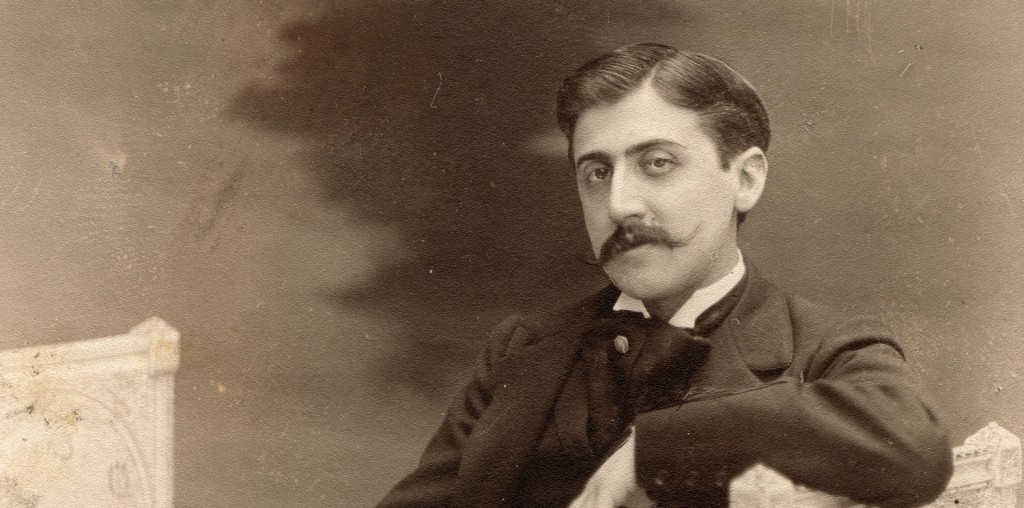

L’homme le plus intelligent que je connaisse

Normalien, universitaire, inspecteur général de l’instruction publique nommé en 1942 par les autorités pétainistes, Clarac avait proposé que l’on fasse entrer l’étude du roman de Proust dans les programmes scolaires.

Une proposition qu’Abel Bonnard, ministre de l’Éducation nationale alors, surnommé Gestapette, avait volontiers acceptée.

Il ne s’agissait que d’initier les lycéens à la lecture de Combray, la première partie de Du côté de chez Swann, une chronique de la vie dans un petit bourg de province au sein d’une famille antisémite, ce qui expliquait pourquoi Combray passait pour politiquement correcte alors.

Les diatribes de Louis-Ferdinand Céline contre Proust ne faisaient pas école sous le régime de Vichy. Quantité de critiques d’extrême droite célébraient le roman proustien – de Robert Brasillach à Maurice Bardèche, de Lucien Rebatet à Ramon Fernandez, de Pierre-Antoine Cousteau à Kleber Haedens…

Le secrétariat d’État à l’Information faisait alors paraître un ouvrage de propagande – Nouveaux destins de l’intelligence française – où Marcel Arland, en charge de la rubrique « littérature », établissait ce constat :

« Le monument le plus important de la première partie du siècle reste – acclamée, combattue, moquée – l’œuvre de Marcel Proust[1]. »

Toutefois, sous l’Occupation, la chronique mondaine de Paris ne parlait pas de Suzy Mante, preuve qu’elle veillait à ne pas se faire remarquer.

L’épuration de la Société des amis de Proust, au sortir de la guerre, réclamait la même discrétion et la même prudence.

Mais, tout compte fait, l’avènement de la IVe République ne changeait pas grand-chose au climat qui régnait chez les proustiens patentés par Mme Mante.

Animée par Maurois, Clarac et Ferré, l’équipe qui travaillait à la nouvelle édition de la Recherche chez Gallimard, se recrutait dans des eaux qui restaient chargées de bergsonisme et de pétainisme.

La Journée des aubépines

Robert Proust avait institué ce qu’on appelait la « Journée des aubépines », un pèlerinage proustien organisé à Illiers, prétendument Combray, chaque année, un jour du mois de mai – un pèlerinage auquel étaient conviés tous les membres de la Société des amis de Proust.

Cette manifestation rappelait évidemment le régime de Vichy en s’accordant avec le désir de faire de Proust un provincial, un terrien, un enraciné.

Roland Barthes l’a parfaitement senti : « Combray, c’était le lieu de sa famille paternelle. Et par conséquent c’est par là qu’il avait une sorte d’enracinement dans la France ancestrale, dans la France séculaire. C’est par là qu’il était pleinement, entièrement, je dirai radicalement français, et même socialement petit-bourgeois. »

Barthes ne croyait pas si bien dire, lui qui, probablement, ne se doutait pas que le docteur Proust promouvait la théorie aryenne.

« Et donc, Combray, en tant que lieu à la fois français et petit-bourgeois, s’oppose dans toute l’œuvre à Paris, qui est un Paris mondain, de grande bourgeoisie, d’aristocratie, et aussi de juiverie, il faut dire les choses comme elles sont », précisait Barthes en révélant un aspect de sa personnalité qui ne réveille pas de bons souvenirs[2].

Il est vrai que Proust lui-même, à travers son narrateur, s’est présenté ainsi dans son roman.

Voilà un jeune bergsonien, imprégné de barrésisme et de maurrassisme – un intellectuel anti-intellectuel à sa façon, convaincu de sa nullité par M. de Norpois.

Un garçon malheureux persuadé qu’il n’est pas fait pour la littérature, mais qui révèlera tout de même que son ami, Saint-Loup, lui a avoué : « Tu es l’homme le plus intelligent que je connaisse[3]. »

Principe proprement proustien : ses personnages feront exactement le contraire de ce à quoi on s’attendait en découvrant son roman.

Résultat : seul son premier volume se vendait bien ; ensuite, d’un volume à l’autre, les ventes n’en finissaient plus de s’effondrer.

Nombre de lecteurs se rendaient compte que Proust n’était pas aussi bien élevé qu’ils le croyaient.

L’Irréligion d’État

Robert Dreyfus, dans sa biographie, signalait qu’en 1892, à l’époque du Banquet, Proust avait publié un article intitulé L’Irréligion d’État[4].

Le gouvernement alors projetait d’interdire aux prêtres catholiques d’exercer des fonctions scolaires, à moins qu’ils ne soumettent leur programme d’enseignement aux directives du ministère de l’Instruction publique. Dans le cas contraire, leurs collèges seraient fermés et leurs bâtiments confisqués. Un projet qui révoltait Proust.

Ce que la gauche anticléricale promouvait, selon lui, c’était « la substitution de l’irréligion d’État à une religion d’État », avec « le même cortège de fanatisme, d’intolérance et de persécution »[5].

L’anticléricalisme de gauche ne valait pas mieux, à ses yeux, que le cléricalisme de droite.

« Puisse les progrès du socialisme épouvanter le gouvernement, l’avertir qu’il y a autre chose à craindre aujourd’hui que la trop grande puissance de l’Église », concluait-il dans ce texte paru dans Le Banquet, la revue littéraire qu’il venait de fonder avec Jacques Bizet, Daniel Halévy et Robert Dreyfus.

Cependant, en prenant la défense des religieux, il laissait entendre qu’il était lui-même croyant. Eh oui ! « Ne pas prendre parti sur Dieu, sur l’âme, quand il s’agit d’un enseignement tout entier, n’est-ce pas encore une façon, et la pire, de prendre parti ? », remarquait-il[6].

Pour autant, il ne s’inscrivait pas dans un cadre religieux classique. Non, il partait en guerre contre le fanatisme, contre l’intolérance, contre la persécution.

Voilà une profession de foi qui sidérait ses éditeurs. Écoutez Clarac : « Il faut convenir qu’on a de la peine à reconnaître Proust dans cet article[7]. »

Mais quelle idée, exactement, se faisait-il de Proust ?

La protestation des intellectuels

Un soir en octobre 1897, bizarrement, après le concert qu’elle organisait chez elle chaque dimanche, Geneviève Straus – une grande amie de Proust – se leva pour dire à ses invités d’un ton solennel :

— Mes amis, Joseph Reinach a une communication très importante à vous faire.

La foule rassemblée dans le salon des Straus se demandait ce qui se passait.

Reinach annonça que le colonel Picquart, le chef du contre-espionnage français, certifiait qu’Alfred Dreyfus était innocent. Comment pouvait-il en être certain ? Eh bien, parce qu’il avait identifié le véritable coupable : le commandant Esterhazy. Il détenait les preuves de sa culpabilité. Mais, alors, comment se faisait-il qu’on ne l’ait pas su ? Parce qu’il arrivait quelque chose d’inimaginable. Les chefs de l’armée française, le ministre de la Guerre, les plus hautes autorités de l’État, jusqu’au président de la République, apportaient leur soutien au coupable.

* * *

L’Affaire Dreyfus éclatait. Et Zola – qui, à la surprise générale, s’était déjà élevé contre l’antisémitisme l’année précédente – publia dans le Figaro une série d’articles où il dénonçait l’injustice faite au capitaine Dreyfus autant que le parti-pris antijuif de l’appareil de l’État en France.

Un groupe de militants dreyfusards se forma, regroupé autour de Reinach et de Clemenceau dans les locaux de L’Aurore rue du Faubourg-Montmartre. Proust comptait parmi les tout premiers adhérents au mouvement.

Les dreyfusards se décidaient à constituer une pétition pour réclamer la révision du procès de Dreyfus. Marcel se chargea d’obtenir les signatures d’Anatole France et d’Henri Bergson, deux renforts considérables s’il parvenait à les rallier à la cause du capitaine.

Il se rendit d’abord chez Léontine de Caillavet, avenue Hoche, afin d’y rencontrer France. Il lui expliqua ses objectifs et lui demanda de signer la pétition. Léontine s’alarmait : « Mais, Marcel, vous allez nous brouiller avec les Félix Faure ! » Heureusement il réussit à arracher sa signature à France, lequel s’inquiétait tout de même de la tournure des événements :

— Attention, mon cher ami, inutile de nous faire mettre en prison.

Marcel se présenta ensuite chez les Bergson rue d’Auteuil. Il ne doutait pas que son cousin lui donnerait sa signature. Il n’en fut pas question. Même si Bergson reconnaissait l’innocence de Dreyfus, il considérait qu’il valait mieux qu’il n’intervienne pas dans cette affaire. Il préférait laisser aux institutions républicaines le soin de faire respecter le droit. Un raisonnement qui ne tenait plus debout désormais. Tant pis ! Bergson choisissait le camp de la neutralité. Et, en cela, il agissait comme bien d’autres israélites.

Le 13 janvier, dans L’Aurore, Zola publia J’accuse ! Un article, sous forme d’une lettre ouverte à Félix Faure, le président de la République, qui fit aussitôt scandale.

Le lendemain, dans le même journal, paraissait le Manifeste des cent quatre (la pétition des personnalités qui exigeaient la révision du procès de Dreyfus). On y trouvait la signature de Proust, bien entendu.

À cette occasion, Clemenceau célébra la « protestation des intellectuels ». Ce faisant, il formulait un tout nouveau concept. Jusque-là on ignorait ce que c’était qu’un « intellectuel ». Et voilà que le concept surgissait, imposé soudain par les événements – un concept auquel Proust, alors à 26 ans, offrait évidemment une image.

* * *

Son père lui fit une scène épouvantable. Il espérait toujours le marier avec Lucie Faure. Et voilà que Marcel s’attaquait au président de la République ! Mais de quoi se mêlait-il ? Le docteur Proust promettait à son fils qu’il ne serait plus jamais invité à une réception à la maison, et encore moins à l’Élysée. Il irait moisir en prison. Voilà ce que méritait un fils qui mettait en péril la carrière de son père.

Mme Proust prenait le parti de Marcel. Elle tâchait de calmer son mari. Qu’est-ce qu’il racontait ! On ne le révoquerait pas à cause des opinions politiques de son fils. Tant pis s’il n’épousait pas Lucie Faure !

* * *

Le 1er février, Maurice Barrès publia un article où il sabrait les signataires du Manifeste des cent quatre.

« Ces prétendus intellectuels, affirmait-il, sont un déchet fatal dans l’effort tenté par la société pour créer une élite[8]. »

Norpois préfère parler de « mandarins déliquescents », de « Chinois », de « joueurs de flute », mais il pourrait aussi bien dire : « déchet fatal ! ».

Tout cela revient au même.

« Ces génies mal venus, ces pauvres esprits empoisonnés dont L’Aurore dresse la collection méritent une sorte d’indulgente pitié, analogue à celle que nous inspirent les cochons d’Inde auxquels les maîtres du laboratoire Pasteur communiquent la rage », ironisait Barrès[9].

Proust s’en est évidemment inspiré. Son marquis de Norpois parle la même langue. Écoutez-le :

« J’avoue qu’il y a un degré d’ignominie dont je ne saurais m’accommoder, et qui est rendu plus écœurant encore par le ton plus que moral, tranchons le mot, moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres… »

« Au fond c’est un malade. C’est même sa seule excuse », conclut Norpois[10].

Un reproche qui, à travers Bergotte, vise l’ensemble des intellectuels, au sens où l’entend Barrès.

Une vocation

Le 15 février, Lucien Herr fit paraître dans La Revue blanche une réponse à Barrès à la suite de son attaque contre les intellectuels.

En retour, le 27 février, La Libre Parole publia un article vengeur contre les Juifs qui s’en prenaient à Barrès. L’auteur anonyme de l’article en dressait la liste. Et, parmi ces Juifs, figurait le nom de Marcel Proust, qui n’avait pourtant pas pris publiquement position contre Barrès.

Néanmoins « pour rectifier, il aurait fallu dire que je n’étais pas juif, et je ne le voulais pas », précisait Proust[11].

Alors il se rendait déjà compte qu’il incarnait l’intellectualisme comme on respire.

* * *

« L’intellectuel apparaît dès qu’il y a interruption de l’œuvre. C’est, en quelque sorte, un écrivain en vacances, pour cause d’obligation supérieure, d’impératif moral », remarquait Bernard-Henri Lévy en commentant son livre, Les Aventures de la liberté. « C’est une spécificité terriblement française, cette autoproclamation, ce mandat sans élection mais reconnu.

— Mais alors, lui demandait Jean Lacouture lors d’une interview, pourquoi faire apparaître les intellectuels au moment de l’affaire Dreyfus seulement, et ne pas rappeler les Encyclopédistes ? Car enfin Voltaire, Diderot, Montesquieu ont aussi joué ce rôle-là.

— Il y a une différence capitale entre les uns et les autres, expliquait Lévy. Les intellectuels de l’extrême fin du XIXe siècle et du XXe siècle se vivent comme des prêtres, des servants d’une nouvelle transcendance, d’un nouveau sacré qu’ils baptisent le Juste, le Vrai ou le Bien. Pas les Encyclopédistes. Avec Zola et son J’accuse triomphent les valeurs universelles qui fixent une sorte de ciel d’idéalité. Il y a là quelque chose de neuf – de théologiquement neuf[12]. »

Bien, mais, au-delà de Zola, qu’en est-il de Proust ?

1. Marcel Arland, cité par Dominique Fernandez, Ramon, Grasset, p. 732.

2. Roland Barthes, Entretien radiophonique avec Jean Montalbetti, Marcel Proust à Paris (2/3) : Du côté de Combray, France-Culture, 27 octobre 1978, réédité en ligne, youtube.com. (C’est moi qui souligne.)

3. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, p. 405.

4. Pierre Clarac, Notes, Essais et Articles, dans Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 879.

5. Marcel Proust, « L’irréligion d’État », Le Banquet, mai 1892, réédité dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 348.

6. Marcel Proust, « L’irréligion d’État », Le Banquet, mai 1892, réédité dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 348.

7. Pierre Clarac, Notes, Essais et Articles, dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 879.

8. Maurice Barrès, « La protestation des intellectuels », Le Journal, 1er février 1898.

9. Maurice Barrès, « La protestation des intellectuels », Le Journal, 1er février 1898.

10. Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. I, p. 467.

11. Marcel Proust, Lettre à Robert Dreyfus, juin 1905, dans Robert Dreyfus, Souvenirs sur Marcel Proust, Grasset, p. 137. (C’est moi qui souligne.)

12. Bernard-Henri Lévy, « Et le siècle inventa les intellectuels », Entretien avec Jean Lacouture, Le Nouvel Observateur, 14 mars 1991.