Je suis un écrivain qui joue du piano à mes moments perdus.

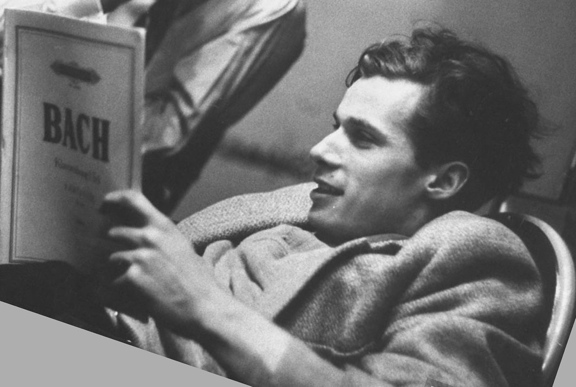

Glenn Gould

Que ce soit dans la conversation coureuse ou dans cette fausse noblesse de la dispute qui, bavardage des pesants, est d’autant plus navrante qu’elle s’imagine inspirante, que ce soit également dans les officines qui présentent « savantes », dès là que le nom de Glenn Gould est livré à l’horizon mandibulaire ou à la probabilité de tomber dans l’oreille du semi-prote, la passion de maint mythe s’alimente. Nul ne parle du musicien que pour en dire deux badigoinceries nouvellistiques récoltés au coin d’un dépotoir doxique ; le décor gouldien passionne le neutrino contemporain. Et le décor est d’autant mieux planté par les paresses computatrices qu’il n’y a précisément aucun décor : à trente-deux ans Gould y renonce et s’enfonce en un musical érémitisme dont il revendique la nouveauté.

Aux époques de sommation, plus les génies font taire le tout-tracé des voies, plus ils fascinent, et ce qu’articule l’ignorant en parlant de Gould comme s’il y connaissait quelque chose, est un élément auquel lui-même, tout ignorant qu’il soit, est particulièrement et symboliquement attaché, comme lorsqu’il se saisit de Rimbaud ou de Mozart : il y place l’un de ses phantasmes. L’idéal du moi que se cherche chez Gould l’outre-moderne neutron est celui de l’indépendance pleine dont effraie constamment l’altérité de singularité, la force sise en celui qui a tout et renonce à tout. Le petit monde qui s’intéresse encore à l’art est si servile, et pourtant si certain de pouvoir à tout instant avoir le courage d’entrer en désintoxication, que la figure de Gould apparaît à chacun non seulement comme sienne, mais, esthétiquement, d’une radicalité qui est potentiellement soi. Aussi toutes les Bovary ne cessent-elles de clamer, psychoses : « le grand Glenn Gould, c’est moi ! ».

*

La puissance émanée par la figure de Glenn Gould est d’autant plus mystérieuse qu’elle n’a fait pour le moment aucun disciple et que sa doctrine disparaît à mesure que du vulgaire se trouve flattée l’imagination préproduite. Avant toute considération musicale touchant à tel aspect du génie gouldien, il ne faut pas porter pudeur de remonter à la source, qui est ici la pensée même d’un artiste. Si cette pensée provoque les deux modernes symptômes de l’absence de descendance et de l’admiration protéiforme, il apparaît ainsi combien grande doit être son inactualité. Qu’en est-il lorsque l’heure de la recevoir semble impossible mais de la louer déferle à mesure qu’on entend l’ignorer pour ne retenir qu’une pantomime ?

Infiniment nuancé, dansant sur une ligne de crête, usant de la technologie pour la retourner contre elle-même, créant un domaine de protection pour que l’âme puisse vivre en solitude au domaine de l’âme et l’artiste en solitude dans une demeure d’artiste, Glenn Gould, rigodant avec Pandore, touche aux éléments où notre ère prend plaisir à succomber et demande à l’individu de marcher sur les eaux.

Résistant à toute implication dans le monde, il en devient le maître sans s’en soucier et en empruntant quelques moyens du monde pour en ridiculiser les prestiges. Là où les artistes avancent vers l’esclavage à mesure qu’ils font carrière, lui se retire de toute carrière, il prend sa retraite à l’âge où d’autres commencent à réussir de vendre leur âme, il refuse d’être donné en spectacle, il entre en soi, il rentre chez soi pour définir les modalités d’exercice de l’art et les fondre avec ce que fut depuis toujours l’absence de compromission de l’érémitisme attaché à la création individuelle.

*

La personnalité du génie creuse la conscience de son propre domaine d’indépendance en établissant autour de sa solitude une cohérence dont l’acte créateur sera la juste conséquence. A ce titre, Gould était connu comme pianiste, mais le génie du pianiste naissait de la richesse d’une personne qui se définissait tout autrement et menait une vie qui n’est certes pas habituellement celle des pianistes : penseur, et notamment penseur du phénomène musical, il se disait d’abord compositeur, écrivain, sociologue, théoricien, moraliste, et ne rechignait nullement lorsque, même pour le moquer, on le peignait en prophète de nouveaux « modes de communication ».

Ce dernier aspect est capital, que Gould présente comme indissociable de son caractère de moraliste : lorsqu’il abandonne la scène qu’il n’hésite pas à qualifier de toutes les métaphores antiques mélangeant sang, sable et cirque, ce n’est nullement pour chômer mais pour justement œuvrer loin du vacarme de ces sociétés temporaines qui confondent la noblesse du travail et le suant papillonnement de l’activité. L’artiste entend se donner les moyens intellectuels et moraux de travailler en toute vérité à l’épanouissement de sa propre spiritualité musicale.

N’étant plus proie quelconque des organisateurs de festivals et de concerts, refusant ainsi une machinerie dont les modalités sont liées à l’exigence de représentation bourgeoise et consommante, marginalisant une logistique qu’il juge infructueuse et aussi réactionnaire que la modernité, tournant le dos à un système dans lequel la disponibilité de l’interprète est inversement proportionnelle à la qualité de son art, dissociant le rythme de la vie musicale et cette vitesse qui interdit à l’artiste la pensée en général et l’approfondissement d’une partition en particulier, Glenn Gould fait savoir son mépris et inflige une leçon suprême à tout un monde celui-là même qui plus que jamais aujourd’hui follement débridé rémane. Le geste de Gould n’est pas une pirouette, il est un acte, et cet acte n’est pas une provocation mais une véritable parole ; à ce titre les postillons des réactionnaires, en cette année 1964 où le génie d’un jeune homme refuse l’estrade, ne manquent pas de pleuvoir qui désirent domestiquer l’artiste par le système de la représentation scénique – de même qu’à la fin du XVIIIème siècle l’on ligotait encore le compositeur à la musique de salon par une méthode qui ne produisait plus de fruits.

Le but de Glenn Gould : la sagesse, la pensée – et pour cela, la solitude. « La solitude, il est en votre pouvoir de l’acquérir et de votre devoir de la cultiver, car la contemplation est une grâce dont on doit pouvoir jouir à bon escient ». La sagesse et la pensée ne conduisent pas Gould à une éthique ni à une érudition, mais à un savoir contemplatif mû par un Absolu.

La question à laquelle nul n’a encore répondu : comment la pensée de Gould est-elle parvenue à hypnotiser Pandore ? Autrement dit : comment Gould, qui saisit le danger de l’ère marchande et celui de la marchandisation de l’artiste ainsi qu’image d’échange, parvient-il à dépasser non seulement cette marchandisation, mais à rendre magnifiquement fructueux ce dépassement grâce à un usage surmaîtrisé de la technologie contre la machine ?

*

Car tout est là : Glenn Gould, contrairement à tant d’autres artistes qui tombèrent dans un nouveau piège pis que le précédent, s’empare de la technologie, la retourne contre les présupposés pervers dont elle surgit, la met en contradiction avec elle-même, et, plein de la vitalité d’une sagesse puisée aux meilleures sources, en obtient la surrection d’un monde musical supérieur.

En une pensée précise du phénomène technologique qu’il dompte comme on paralyserait Pandore d’un définitif orgasme dont elle se fût d’abord méfiée, Gould manifeste la voie d’une sagesse pré-Renaissance en qui les impératifs nietzschéens se voient subsumés sous le flot de la Parole biblique.

*

Aller aujourd’hui au concert est à la musique ce que serait à la littérature se rassembler dans de vilaines salles pour lire des romans projetés sur un écran. Le concert est à la musique ce que le cinéma est à la littérature : un tel appauvrissement qu’il en ressort une différence de nature.

Sur scène c’est le public qui joue, tout ce qui est inattendu est proscrit, et cette étrangeté est chassée d’emblée dont Baudelaire affirme qu’elle accompagne indispensablement l’œuvre pour que l’énigmatique unité de celle-ci soit belle.

Ainsi, l’un des effets glorieux constatés par Gould après avoir tourné le dos au cirque, est celui du temps retrouvé, le temps de l’œuvre d’art, son éternité dont ne dépend aucune opinion, ce temps qui n’est aucun temps mais une qualité qui dicte le temps, cette quantitas animi qui ouvre sur un plus-que-soi que notre recueillement manifeste hôte de nos âmes, dirait saint Augustin – cet espace de mystère familier au sein duquel la musique s’ébat, et l’art entier, le voilà de nouveau épanoui.

La première et dernière décision de l’artiste est la retraite : c’est ainsi que, selon Gould, la vie de l’art peut reprendre, après des années d’immoralité.

*

Par le dispositif technologique que l’on détourne du rienisme et que l’on soumet depuis la démiurgique vigueur de l’artiste entre les mains de qui les éléments sont en fusion, l’on détourne les masses d’un usage instrumental de l’instrumentiste qu’insultent le mercantilisme de la mise-en-scène et le regard porté sur la musique comme occasion d’exhibition. L’instrumentiste n’a plus à accepter le statut d’instru-menteur pour plaire comme une femme d’un soir à un ramas de payants. Toute musique doit être présente librement devant quiconque, ce pourquoi son lieu n’est plus celui que lui choisit le public monnayant mais, pour l’immatérialité qui a toujours été sienne, un lieu immatériel – un lieu qu’en bénéfique contradiction avec soi le matériel produit sous la force de la doctrine gouldienne, le lieu que la technologie ouvre ici au disque.

La merveille est là : au lieu de se perdre et de perdre l’âme de la musique à subir les exigences d’un concertant public se déplaçant pour des raisons autres que véritablement musicales, le musicien devient écrivain au sein même de l’élément qui jusques à présent était le moins maîtrisable : le temps, le flux temporel. Au sein de cet art douloureux car constamment échappé, le musicien fixe des vertiges et se fait voleur de feu. L’enregistrement est capable de se laisser imprimer par tous les moments, les plus anodins comme les plus profonds, les plus glabres comme les plus incontournables, jusques à devenir le support de l’historique lui-même ; et à partir de tout ce qui aura été déposé sur le sillon, de même qu’un écrivain relit son texte afin de le corriger, le musicien « monte » soit entrecroise différentes versions afin d’écrire la plus parfaite des interprétations d’une œuvre. Le temps n’est plus ici la Némésis de la musique, il en est son élément maîtrisé : le temps est désormais le marbre où le musicien inscrit le poëme.

*

Évidemment, le système de montage possède des effets pervers que notre époque a cordialement élus, et l’on ne dénombre plus le nombre de musiciens qui aujourd’hui comptent sur lui pour pallier leurs faiblesses au lieu de se concentrer sur le laisser-être de l’élément d’éternité. Sans parler même de l’attirail informatique qui crée des sonorités dont la perfection n’existe pas et gomment les fautes.

Dans le cas de Glenn Gould, il s’agit d’une toute autre philosophie : jamais Gould n’a ainsi laissé libre Pandore d’ouvrir la moindre des boîtes de conserve, une Pandore par les pervers agissements de qui se sont laissé envahir les contemporains dont pas un seul – je le pense de tout mon cœur et de tout mon raisonnement – ne sait penser une partition. Excepté la génération des grands anciens, éteintes avec Bernstein, dont la générosité enregistrait souvent en une prise longuement préparée, Gould est le seul musicien qui sait absorber la technologie dans l’art et montrer que la première n’est un fatum que pour une idiotique humanité ayant choisi de se préférer ombiliquement forclose.

Une fois enregistrées des dizaines de versions parfaites, le moment contemplatif et pensant reprenait dont Gould venait déjà de « descendre » pour parvenir jusques au piano, et la lecture de l’œuvre recommençait qui n’avait jamais cessé, cependant qu’il allait falloir désormais écrire cette lecture en en ramassant tous les regards au sein d’une suprême cohérence.

Beaucoup d’auditeurs des Goldberg s’émerveillent de la différence entre les premières versions que nous possédons et la version que la mort de Gould allait vernir de mythologie ; on fait désormais l’original et l’on annonce que les versions de jeunesse sont remarquables, et autres blablas. Mais ne nous y trompons pas : seule la dernière version est celle que Gould a désirée, les autres ayant encore été dictées soit par le concert soit par les studios à l’époque où le jeune artiste n’avait pas encore son indépendance. La totalité de l’artiste ne s’y reflète qu’imparfaitement. Au regard de la pensée jugée seule véritable par l’intéressé et manifestée par Gould à l’endroit de cette œuvre lors des enregistrements tardifs destinés au film ou au disque, il n’y a donc pas à considérer que les premiers enregistrements des Variations Goldberg sont autres, malgré leur originalité, leur singularité et leur beauté, que de grands apocryphes.

*

Ce qui est incontournable, générateur et fondamental dans ce processus créateur inédit, ce qui marque la vigueur et la vivacité de l’art entretenu par Gould à une époque de rien, c’est le mouvement par lequel le génie s’isole du monde afin de lui parler, et, derrière un dispositif dont certains se servent déjà à mauvais escient, invente un mode de réflexion dont l’œuvre sort dans la technique mais sans la technique – dans la lettre de la technique mais sans l’esprit de la technique.

Le phénomène est d’autant plus remarquable que, de tous les pianistes, Gould est certainement celui dont la virtuosité avait le moins besoin des secours du montage tant son infaillibilité digitale et la perfection de sa lucidité se trouvaient prêtes à chaque instant : Gould utilise la technique avec esprit d’indépendance et pour choisir au sein de son pléthorique génie les éléments qui, associés, fourniront la somme la plus digne d’une riche pensée dont la musique est une illustration.

*

Advient de ce fait une communion d’un génie à l’autre ; en l’occurrence, quelles que soient les distorsions et les « folies » que la bienséance croit entendre Gould infliger aux compositeurs qu’il joue, il faut comprendre ces audaces comme le fondamental contact d’égal à égal entre deux personnalités, deux compositeurs, pour qui l’art n’est pas un fait de musée. Gould transpose la vie d’une œuvre dans sa propre vie qui est elle-même pensée du fondement de toute vie, et, s’ouvrant ainsi à cette œuvre depuis ce qu’il a de plus profond, il fait poser l’œuvre pour lui tandis qu’il se donne à elle. De ces noces où musique et mystique sont en unité, de cette union dont il existe peu d’exemple dans l’art de l’interprétation (pensons tout de même à Furtwängler), surgissent de sidérantes étrangetés qui sont cependant la conséquence de ce résultat qu’aucun bon élève n’obtient : Gould est devenu Bach (ou Beethoven, ou Schoenberg, ou Brahms, ou Mozart qu’il aime peu) parce qu’il est Gould…

Quelle leçon de ténèbres cette lumière n’inflige-t-elle pas à nos temporains cafouilleux qui sont persuadés d’être au plus près d’une œuvre à mesure qu’ils s’absentent d’eux-mêmes… Ils oublient le mot de Valéry selon qui « le génie, c’est celui qui m’en donne » ; et ils oublient qu’en faisant poser une œuvre pour lui, Glenn Gould devenait paradoxalement cette œuvre.

Pourquoi Gould aurait-il fait autant de simagrées mimiques, lui qui clamait son dégoût du spectacle, s’il ne s’était pas laissé éprendre par une instance plus lointaine que son ego. La mimique gouldienne, en dépit de son apparent étalage subjectif, suffit à ôter toute perspective de subjectivisme à la recherche de l’artiste en question – et cela fera un paradoxe de plus ! Ce que Glenn Gould quiert, il l’acquiert en le recevant d’un ciel qui est « par-dessus le toi », le moi, par-dessus tout domaine ne relevant que de l’idiosyncrasique. Ce qui est distinct du déjà-connu n’est pas pour autant « subjectif », et l’étrangeté de l’Essentiel, lorsqu’elle touche un cœur, lui fait entonner des chants inconnus. Les fameux mugissements gouldiens lorsqu’il joue relèvent de la glossolalie au sens mystique. Rien de subjectif, mais des paroles inconnues. Il est impertinent d’évoquer les « libertés » que l’on croit entendre Gould se permettre dans ses attitudes et ses interprétations : les minores habentes ne se doutent pas de ce qui sous-tend les insolences du génie. Ne connaîtront que ceux qui en sont, parmi ceux qui perçoivent ce qui est plus pur et plus différent que l’espace.

*

Cette profonde sagesse qui a été si loin chercher ce qu’elle donne à entendre provoque une nouvelle sorte de réaction chez l’auditeur, et pour tout dire crée un nouveau type d’auditeur. D’un côté, le dividu qui ne veut trouver que ce qu’il connaît déjà, et qui est tout juste bon pour le concert, rejettera cette splendide approche violemment et avec des airs de cocotte outrée. D’un autre, l’homme qui rejoint le regard par lequel vient à naissance cette création nouvelle et ancienne, puisée dans le cœur même de ce qui nous précède et attend notre regard, cet homme qui connaît l’art comme irréductible à l’agrément de la sensation ou à l’éphémère de la sécrétion d’adrénaline, cet homme aura l’œuvre jouée par Gould comme objet de vision au-delà des sens et dans le Sens ; il sera sollicité par elle, par son intermédiaire il vivra une invitation à l’écriture dans l’art. En dépassant la technologie par la vertu de l’usage inouï qu’il en fit lui-même, Gould a trouvé un moyen d’ouvrir au triple agir à l’œuvre en son génie de compositeur, de pianiste et d’écrivain, une capacité d’expression paroxystique, et l’œuvre ainsi remise à une dimension quasiment innommable, l’œuvre luisant de tant des quintessences qui lui sont attachées, en dépit de ce qu’estime « la place du marché », détient cette énergie spirituelle qui touche au cœur ceux qu’elle invite à prendre à cœur leur destinée créatrice. Sous les doigts du penseur Gould, l’œuvre se ménage un espace d’invitation où sont convoquées les vocations.

Cette communication que Glenn Gould recherche à l’heure de l’épaississement général, tandis que lucide il ne manque jamais de lancer contre l’époque ou ses contemporains, un trait d’humour détaché mais cruel, ses disques qu’il produit continuellement en dépit d’une critique qui le démolit dès qu’il fait un pas, sont autant de bouteilles lancées à la surface d’un océan qu’il sait de bêtise mais afin que les fruits de son érémitisme oratoire atteignent à ceux qui les comprendront et qui se comprendront en les comprenant. Ces futures vigueurs, qui ne sont pas forcément celles de musiciens, ne sont, par définition, rien de ce que l’on peut trouver dans une salle de concert. Gould essaime pour les quelques-uns qui compteront un jour, et constatons que parmi les musiciens de notre époque, incapable du moindre concept surtout lorsqu’ils pensottent, aucun ne l’a pris pour modèle tandis que ce sont de rares écrivains solitaires qui songent à lui, ou des anonymes pour qui la musique n’est pas profession mais sagesse, qu’ils nourrissent à celle que sans paroles Gould leur instille.

*

Peu savent que jouer une œuvre c’est la concevoir, et qu’au royaume de la musique, c’est ce qui se conçoit bien qui s’interprète clairement : Gould connaissait tellement cette vérité que s’exercer à jouer lui était inutile. Cette intériorité avec laquelle l’artiste envisage la musique est ce qu’Aristote eût appelé de l’inouï nom de « sens commun » par lequel il désignait cette instance inconnue où se joignent les données de tous les sens ; mais il faut aller plus loin et voir ici l’artiste en plein exercice réflexif refuser d’attribuer la musique à tel secteur de spécialité corporelle, et confier la musique au centre dont tout acte intellectuel ou perceptif dépend, la réflexivité. C’est bien ce qu’accomplit Glenn Gould qui, situant le lieu de sa pensée dans la réflexivité, prend distance avec les subdivisions naissant de l’attribution que les facultés humaines semblent impliquer dans l’exercice de l’art : par l’interprète qui joue parce qu’il est aussi compositeur, l’auditeur est invité à découvrir le propre centre de sa pensée ; par ainsi sont abolies les artificielles distinctions constamment condamnées par Gould mettant à mal la désarticulation individuelle produite par l’âge romantique entre le compositeur, l’interprète et l’auditeur.

De sorte que le point de vue synoptique adopté par Gould (qui sans réfléchir au sens de la réflexivité en soi choisit au moins de s’y tenir) et le sens qu’il donne à la technologie se rejoignent au sein d’une même pensée qui est (selon la définition noble de la modernité qu’entendait Baudelaire et Rimbaud) sagesse moderne critique du contemporain : la libération de l’individualité, par la ruse technologique, de toute implication dans la machinerie. Le sens de la technologie est d’abolir le péché d’individualisme qui naît à la fin du XVIIIème s. et de rendre la musique à son essence communiante. Contre les mises en cause systématiques de la technique, contre ses lourdeurs devenues opinions des masses, Gould nous rappelle à une pensée profonde et qui est celle de saint Augustin : il n’y a pas de choses mauvaises en soi dans un outil, mais il n’y a qu’un mauvais usage de l’outil. Précisément, Gould met en œuvre un usage rédempteur de la technologie au point qu’en usant d’elle il en éloigne, et il guérit. La façon géniale dont se prolonge le génie de Gould vérifie les mots du Patmos de Hölderlin : « Là où croît le danger croît aussi ce qui sauve ». La technologie sauve de ce que perd dans le trop-mondain un art qui y est tombé à cause de bourgeoises dépendances scéniques non moins périlleuses que ce que nous connaissons de la civilisation robotique puisque la volonté de primate jouissance de la première est l’origine de la seconde.

Gould avance une technologie correctrice des défauts de la civilisation même qui l’a inventée, et s’en sert pour percer de grandes ampleurs incalculables au milieu des bas cieux computatifs ; la pensée est rendue à l’artiste, et la communion est restaurée entre les facultés de l’âme tandis que celle-ci « accomplit un pacte avec un Dieu de pureté et d’intégrité ».

*

La musique offerte au public par la voie d’une technologie suspendant le technologique car ouvrant le regard sur la Différence fondamentale elle-même, sur Celui qui tient en sa décision la nature sacrée de l’organisation contrapunctique, cette musique n’était que le phénomène, la part visible, d’une méditation plus profonde. Aussi peut-on aujourd’hui connaître que, quelques temps avant sa mort, Glenn Gould songeait à une autre conversion : depuis un moment, en un geste encore plus radical que celui de 1964, il voulait se retirer des studios d’enregistrement et vivre l’ascèse totale afin de se purifier d’une sonorité qu’il jugeait trop incarnée, inutile à son écoute intime, une sonorité qui ralentissait désormais sa progression vers l’écoute principielle que l’esprit seul entend. Il voulait se consacrer à une grande œuvre littéraire pouvant faire état de l’intensité mystique de cette écoute intérieure.

Une fois encore, la leçon est magistrale. Après avoir, comme on montre le mouvement en marchant, prouvé au monde que la technologie pouvait être un logos soit un graphein, soit un moyen d’exhausser l’art et non la glu d’une périlleuse finalité qui le fît choir dans l’ingénierie, après avoir choisi d’enregistrer en déréglant son instrument, en ne choisissant jamais les acoustiques contemporaines ou les prises de son à la pointe du progrès et avoir ainsi montré que seule la médiation l’intéressait qui lui permettait d’écrire dans ce qui rendait immobile ce fameux tissu d’art labile où l’on pouvait désormais graver la musique au stylet, après avoir établi dans tout le Répertoire le regard pour un cosmos où le point de fuite est d’autant plus insaisissablement infini qu’il ordonne chaque registre en un contrepoint que seul Glenn Gould pouvait restituer, celui-ci achève de désigner la technique comme l’esclave qu’il a donné à l’art, il montre l’art comme le support d’une écoute intime présente depuis le commencement et dont la rectrice finalité doit désormais être prise en soi. Après avoir recomposé l’œuvre d’art, la pensée de Gould achève son odyssée en s’ouvrant à l’espace de pureté qui se tient infiniment au-dessus de toute pensée, déployant la pensée même et lui donnant la possibilité d’être écoute de soi et vision de l’ordre contrapunctique. Cette pensée se suffit, cette écoute demande un érémitisme intégral dont le corrélat est littéraire. A travers le résultat que l’usage pensant de la technologie a obtenu de l’œuvre, la musique a réussi à devenir vecteur et à désigner l’Absolu. Ce pourquoi, incarnée ailleurs qu’en la pensée ou qu’en l’écoute de son sens dans la pensée, elle est devenue pour Gould une distraction par rapport à ce qu’elle désigne.

*

« Si j’ai fait le plongeon, dit-il en parlant de sa retraite de trentenaire, c’est à partir de la conviction que, étant donné l’état de l’art, une immersion totale dans la technologie et les médias représentait une conséquence logique de mon propre développement, et j’en reste convaincu ». Une fois que la musique est devenue parfait vecteur et pleine désignation de l’Absolu, alors, en dehors de son écoute dans la pensée, elle divertit de la sacralité de l’Objet qu’elle désigne… Aussi l’artiste ressent-il le devoir de porter plus loin ce que révèle la solitude, l’identité entre – étymologiquement – l’érémitisme et le catholicisme.

La véritable vocation de l’œuvre d’art est de réussir comme œuvre d’art, mais réussir comme telle c’est demeurer au lieu où elle n’a plus le rôle central. Il y a ainsi dans l’art, dit Gould, « une composante qui lui permet de présider à sa propre désuétude » : l’art, s’il réussit, a une destinée d’auto-abandon vers la spiritualité.

Glenn Gould avait donné son âme à Dieu : la plupart de ses nombreux textes sont les esquisses d’un important ouvrage qu’il méditait d’écrire depuis des années, lorsqu’il aurait pris, non sans produire un autre scandale sans doute, sa seconde retraite, et après avoir reçu la prophétique grâce d’hypnotiser Pandore.