En règle générale, un artiste virtuose ayant connu une enfance nomade et florentine a tout pour me plaire et hérisser ma jalousie. Sargent m’en a encore une fois apporté la preuve.

Il pleuvine, on est en décembre et ça sent le froid plein les rues. Je fais la queue devant le Musée d’Orsay. C’est une queue longue, bavarde et agitée qui en ferait frémir plus d’un. Je ne suis pas d’un naturel très patient mais cette fois-ci, enveloppé dans un long manteau, je me décide à braver les touristes en doudoune qui ne viennent (pour la plupart) que pour les photos. Moi, livre à la main, je suis en train de finir La Recherche et je veux que ça se sache. Je n’ai jamais, hélas, trouvé le public adéquat. Dans le métro, dans la rue, personne ne m’a jamais arrêté, impressionné ou amoureux, en me disant « Wahou, alors là, bravo ! Un jeune homme aussi beau que vous qui lit Proust, c’est magnifique, princier même ! ». J’ai pourtant fait en sorte de toujours montrer le titre de ce que je lis en évidence depuis que j’ai fini Du côté de chez Swann. Tant pis, à défaut de susciter tout cela chez les touristes ultra-capitalistes qui m’entourent dans cette file d’attente, je l’écris. Si je les brave, tous ces gens, c’est pour lui. John Singer Sargent. C’est un peu mon Johnny à moi, quoi.

Sargent, j’ai d’abord fait semblant de le connaître. Un groupe d’Américaines férues de culture (ce qui suppose aujourd’hui, neuf fois sur dix, de porter des Dr Martens et d’avoir un septum) m’avait interpellé pour me dire que je ressemblais à l’un de ses portraits les plus connus. C’était gentil de leur part, mais en toute modestie, mon faciès évoque plus facilement la Renaissance ou les icônes orthodoxes que le Paris fin Belle-Époque. Un compliment se prend néanmoins là où il se trouve lorsqu’on est ascendant Lion. Quoiqu’il en soit, sosie gynécologue[1] ou non, la modernité du portrait m’avait surpris. Je n’aurais pas été capable de l’imaginer. C’était du HD, de la haute-définition, par rapport à ce que j’associais aux mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle.

Le jour même, je tapai son nom sur Google images, en amphi de droit administratif pendant que le professeur était clairement en train de nous expliquer que l’État, c’était lui. On reste difficilement indifférent à sa peinture, je pense. Tout est léger, adroit, lumineux. Sargent était un homme intelligent et cela se ressent dans la mise en scène de ses tableaux. Les portraits qu’on lui commandait n’étaient pas de simples manifestations d’argent, de pouvoir ou de rang (quoiqu’il est devenu fameux en partie pour ses accointances avec la haute société). Non. On se faisait peindre par lui dans l’espoir d’en savoir un peu plus sur soi, comme en sortant de chez le psy ou de chez une voyante (la deuxième est parfois plus compétente que le premier). En résumé, ces premières images de son œuvre me plurent beaucoup et je m’efforçai à retenir son nom pour pouvoir le ressortir le jour où quelqu’un me demanderait mon peintre préféré, histoire d’être plus original que les autres et de ne plus répondre ni Matisse ni Chagall.

Puis, il y a quelques mois déjà, le tonnerre a grondé. Le Musée d’Orsay organisait une grande rétrospective de son travail, lui qui a été si souvent qualifié du plus Français des artistes américains. Pour la première fois, bon nombre des œuvres qu’il avait peintes à Paris revenaient sur le sol français. L’exposition est réussie. On y découvre principalement des portraits, bien sûr, genre pictural ayant fait sa renommée. C’est d’ailleurs un genre très adapté, je crois, à un public qui aime à se revendiquer littéraire. C’est plus fort que moi (je me revendique littéraire, oui), une œuvre quelle qu’elle soit me fait d’abord chercher les âmes, les caractères. Les romans que je préfère sont souvent qualifiés à tort ou à travers de psychologiques ou de psychologisants. C’est probablement, j’imagine, une chose que l’on doit dire du travail de Sargent aussi.

De mémoire, les premières peintures que l’on trouve en arrivant dans la partie du musée dédiée à l’exposition sont (exception faite d’un petit auto-portrait qui surveille l’entrée des visiteurs) des ambiances méditerranéennes. Des femmes qui dansent sur les hauteurs de Capri. D’ailleurs, il y a du serpentin dans le féminin peint par John. Sans avoir besoin de s’appesantir sur sa sexualité réelle ou supposée, le rapport entre lui et ses modèles féminins a l’air facile, symbiotique ; il y a la question et la réponse qui sont comprises dans le talent du peintre. Vis-à-vis de ses modèles masculins (tout aussi méditerranéens), quant à eux, la relation est plus unilatérale, plus tendue. Le modèle masculin domine Sargent. Nul besoin d’être historien de l’art pour s’en apercevoir. Sargent, réputé vif et discret, s’en est sans doute aperçu et aurait pu vouloir rectifier ses élans. Il a choisi de rester sincère et le fait que son désir impacte son art, c’est franchement beau.

J’aime bien les voyageurs, moi qui rechigne les longs trajets et méprise les aéroports. J’aurais voulu voyager comme lui, comme l’on voyageait à l’époque. J’aurais voulu m’imprégner d’un endroit ; y rester quelques semaines, quelques mois, ici ou là. Demeurer à la pension d’un vieux palazzo, passer mes journées à lire et à écrire (à défaut de peindre) dans un cadre qui ne me serait pas familier. Aujourd’hui, les voyages qui forment la jeunesse, hors la fameuse année d’Erasmus éventuellement, ont des airs de rentabilité comptable. Je n’invente rien. On part trois ou quatre jours dans les grandes villes européennes où tout coûte cher à l’étudiant. Il faut avoir vu ceci et fait cela. C’est plus fatiguant qu’autre chose. Je retourne souvent en Italie afin de me donner l’impression de vivre enfin ce long séjour, quoique fragmenté, et aussi pour cultiver ma DA (direction artistique, comme on dit) d’esthète italianisé.

De ses beaux et longs séjours aux quatre coins de l’Europe et de l’Afrique du Nord, Sargent a ramené des clichés rafraichissants, maintenant offerts à la vue des visiteurs du Musée d’Orsay. De plus longs séjours encore connut Sargent, tant à Paris qu’à Londres. Paris est d’ailleurs l’une des thématiques de l’exposition. C’est toute l’intelligentsia parisienne qui parsème les murs du musée ; des visages d’artistes ou d’amateurs érudits d’art. Résultante de son propre milieu social, ou bien de la volonté de Sargent de capter ce qu’il considérait être une certaine profondeur d’esprit ? Difficile de trancher tant il est vrai que les personnages de Sargent ont l’air intéressant. Ce serait jugé comme du mépris de classe que d’affirmer la deuxième option, peut-être. Et ce serait faux, sans doute, puisque ses portraits d’illustres inconnus ont autant à dire que les autres. Mais j’ai du mal à ne pas fantasmer cette société bien lettrée. J’ai déjà fait étalage de ma qualité de lecteur proustien. Je suis fasciné par cette élite parfois méchante mais éclairée. Lumière que certains ne cultivaient qu’eu égard aux conventions sociales de l’époque, mais que d’autres (comme le Narrateur, comme Sargent, sensiblement) ont développé au plus profond d’eux-mêmes, même en dehors des salons. Un rare eye for beauty. Je suis prompt à admirer la recherche obsessionnelle de la beauté où qu’elle se trouve.

En parlant de beauté, il y a bien sûr le tableau du docteur Pozzi, le père de la poétesse Catherine Pozzi. On le dit flamboyant, non sans raison. Gynécologue galant et cultivé, lui aussi, son physique gracieux ne fait le charme que d’une partie du tableau qui nous surplombe. Il y a autre chose. Un ami dessinateur m’a dit que les mains comptaient parmi les choses les plus difficiles à dessiner. Les mains du docteur Pozzi sont dessinées avec précision et désinvolture ; en s’entortillant autour d’un cordon qui retient son peignoir. Les doigts du modèle adoptent avec facilité une position alambiquée. Un tel tableau, fictivement placé dans sa salle d’attente, devait pouvoir rassurer ses patientes quant à la dextérité de leur médecin.

Puis, autre beauté, il y a aussi Madame X. La bien connue, qui hypnotise. Je me demande qui serait Madame X de nos jours. Il n’y a plus rien de scandaleux à se montrer dénudée. La niqab nous choque bien plus. Pourrions-nous créer le même scandale en montrant à la Fashion week (équivalent contemporain du Salon), une femme riche, célèbre et enniqabée ? Ce qui est sûr, c’est que son identité à elle, contrairement à celle de Madame Gautreau, serait in fine préservée. Elle ne connaitrait pas le même sort que Virginie, ostracisée. D’ailleurs, peut-être qu’à la première mention du mot niquab, le lecteur s’est crispé, légèrement mal à l’aise. La peur d’une polémique s’annonce et, comme pour le cas de Madame X, l’œil cesse de voir la peinture pour ne retenir que le scandale.

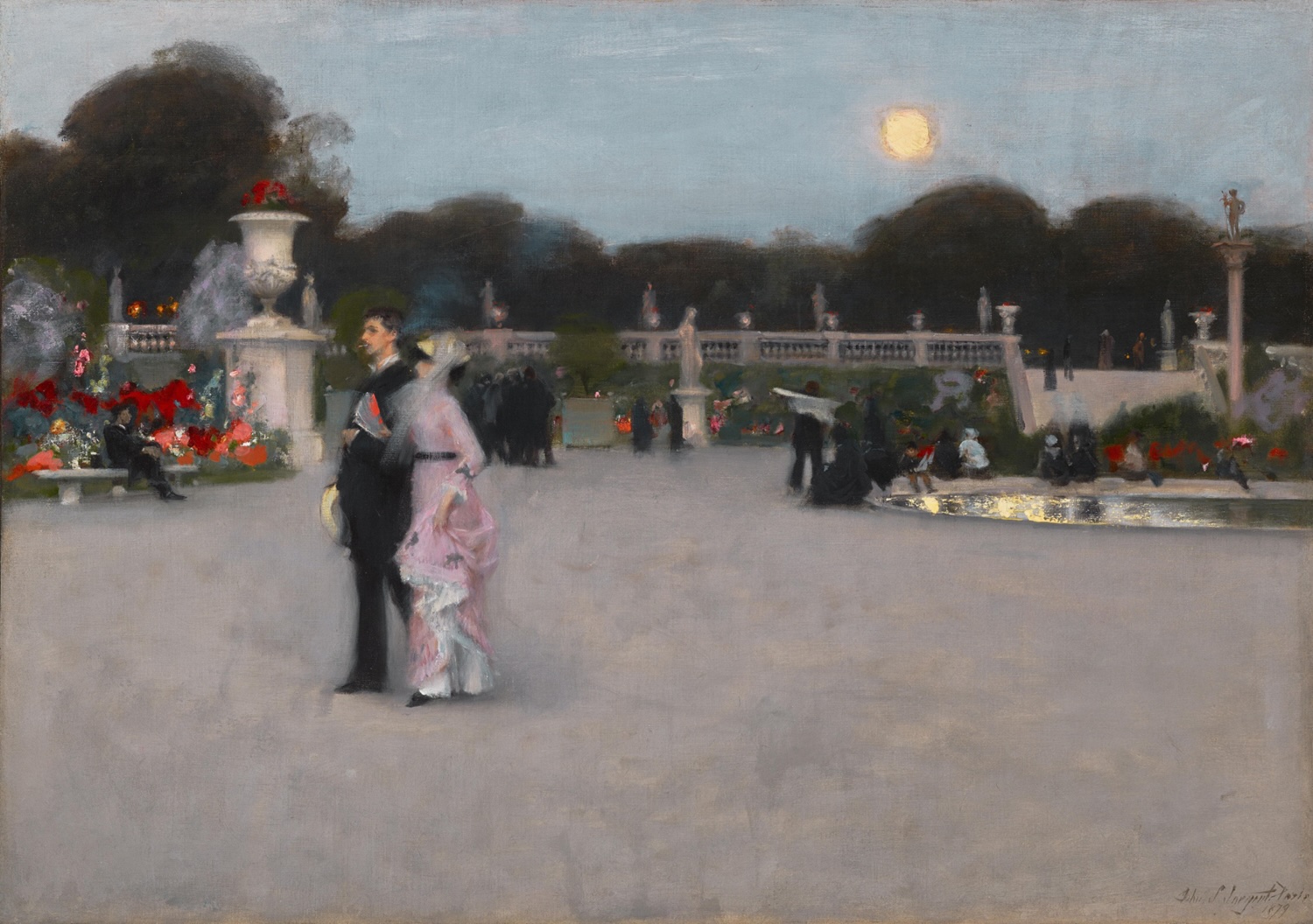

Blague à part, Sargent savait aussi être sage sans être ennuyeux. Une promenade au Jardin du Luxembourg aux dernières lueurs du jour (c’est-à-dire à la golden hour pour les plus adeptes de selfie d’entre nous) par un jeune couple élégant nous donne une vaste impression d’apaisement. Nous aussi, nous voudrions vivre ou revivre les timides débuts, l’insouciance d’une première rencontre que l’on ignore capitale. Savoir vivre, savoir se faire spectateur du monde qui nous entoure, semble indispensable à sa propre existence quand on regarde les tableaux de Sargent (je pense à un peintre et sa femme allongés dans l’herbe, et à tous les autres). Sauf qu’en parlant ouvertement de savoir vivre pour profiter au mieux de ce que nous offre le présent, j’aurais peur de prendre des accents lifestyle. Le mot beauté a tendance à faire grogner. Pour beaucoup, beauté rime avec domination ou surconsommation. Mais l’on oublie le chant des oiseaux. Dostoïevski écrivait que la beauté sauverait le monde. Pour Sargent également, la beauté ne devait rien au superficiel. C’était même tout le contraire. Savoir en reconnaître l’importance, c’est triompher. Vivre sans rechercher un minimum de beauté, ce n’est que vivre à moitié.

[1] L’auteur fait ici reference au tableau Le Docteur Pozzi chez lui (1881) du peintre américain John Singer Sargent. Cette huile sur toile est le portrait en pied du gynécologue et collectionneur d’art Samuel Pozzi. Ndlr.