Klaus Mann n’est vraiment pas n’importe qui. Il est le fils aîné de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929, grand écrivain de la (mauvaise) conscience germanique et européenne, auteur de La mort à Venise et surtout de La montagne magique dont le protagoniste, Hans Castorp, est le guide averti d’une nuée d’illustres littérateurs poitrinaires, de Marcel Proust à Roland Barthes, de Franz Kafka à Thomas Bernhard. Avec Klaus, la montagne n’accouche pas d’une souris. Né en 1906 à Munich, il est l’exact contemporain de Hannah Arendt et mène, dès la fin du premier conflit mondial qui laisse l’Europe en charpie, une existence intellectuelle et militante de créateur solitaire, en opposition ouverte avec son pays. Climat détestable, génération sacrifiée. Trop paternaliste, Stefan Zweig, contre toute attente, apparaît comme un soleil voilé qui luit par intermittence au bord de l’abîme. Différend avec le jeune Brecht dont s’impose l’œuvre dramaturgique à mesure que croît sa renommée. Désaccord avec Walter Benjamin dont l’œil frise et la moustache frémit. Admiration – mais prise de distance sévère – pour Gottfried Benn qui prépare sa Double vie et considère désormais l’Allemand comme un être doué d’une « cervelle avec des crocs ». Klaus ne pactise pas avec la perversité du mal. Il répudie sa propre génération et celle de ses aînés. Non au fourvoiement des pairs ou des pères, et du sien en particulier (familièrement baptisé « le Magicien ») dont il réfute avec un respect distancié la figure d’autorité magistrale et la stature officielle. Refus de toute psychologie en politique. « Klaus est le premier à voir que l’introduction de la psychologie en politique est l’amorce d’une tentative d’intelligence avec l’ennemi, une forme de compréhension », observe page 36 Gilles Collard qui décrit dans une langue fourmillante et nuancée, parfois profuse et un peu trop rhétorique, les brumeuses ténèbres de cette période complexe dont il brosse un portrait critique, éclairant, très argumenté.

L’inacceptable n’est pas inéluctable. Klaus choisit son camp. Confusion, confession. « Qui n’a plus d’ombre appartient au diable. » L’image de Kaspar Hauser, traitée au cinéma par Werner Herzog, ne vient pas de nulle part. La mémoire s’invente au présent. Refus radical de toute conciliation. Inconciliable et irréconciliable, Klaus l’inflexible est un paria. Son autobiographe a pour titre Je suis de mon temps (1933). Klaus n’est pas un salaud. Il est loyal et honnête, indépendant et intransigeant avec lui-même. C’est un jeune homme sans ombre, mais non sans zones d’ombre – à l’exemple de Peter Schlemihl, le personnage du roman de Adelbert von Chamisso –, sans amis, sans âme, sans masque, sans passé, mais non sans glorieux ancêtres auxquels Klaus Mann reste indéfectiblement fidèle. Il est aussi sans reflets, sans double, ce qu’atteste son incomblable absence. Sa véritable présence est dans ses livres dont le premier grand roman (d’amour), Point de rencontre à l’infini, paraît en 1932. « Œuvre à vomir », selon certains critiques. On le traite de « Narcisse du bourbier ». Venin, crachat d’araignée. Sa sœur Erika, surnommée « Eri » comme lui-même a pour surnom « Eissi », à qui le lie une relation « gémellaire », quasi incestueuse, gifle dans une salle de lecture à Saint-Moritz l’odieux détracteur, comme le fit Jean Marais à la place de Cocteau que Klaus rencontre à Paris (réconfort, opium en partage). Adieu Weimar ! Ces assauts répugnants, quoi qu’on en dise, ébranlent un auteur. La malveillance détruit, effraie et peut tuer. « C’est très éprouvant d’être haï à ce point », déplore Klaus Mann qui, Dieu merci, n’est pas sans paradoxes. Il se fiance par forfanterie à 17 ans, avec Pamela, la fille de Frank Wedekind, le célèbre auteur de L’éveil du printemps, mais rompt quatre ans plus tard. Très tôt homosexuel (ce que son père dissimule indignement toute sa vie, hormis dans son interminable journal), Klaus mène une existence esseulée et tourmentée. La décadence de l’époque le rattrape. Il succombe à ses démons. Drogue (cocaïne, héroïne), excès en tous genres et folie des années 1920.

Il n’est pas non plus sans destin. Comme son père, Klaus Mann fait deux avec lui-même. L’obscurité s’épaissit. Refus de la clandestinité. Klaus désapprend à être allemand. Il renie l’exemple de Martin Heidegger ou d’Ernst Jünger et de ses Falaises de marbre. C’est un humaniste socialiste, européen et profondément démocrate. Il quitte l’Allemagne le 15 mars 1933 et prend le chemin de l’exil dont Baudelaire dit qu’il est la patrie de celui qui se cherche. Errance, pertes et voyages. Lassitude et accablement. Intention d’en finir. « Si j’avais un poison sous la main, je n’hésiterais certainement pas. » Déchu de sa nationalité en 1935, Il est promu citoyen américain le 25 septembre 1943. Recraché à jamais par son pays, il cherche refuge en lui-même. Moi morcelé. Il désapprend l’allemand et s’attaque à l’anglais. En exil au Brésil où il se suicidera, Stefan Zweig confie : « Je ne trouve plus d’identité avec moi-même. » Étranger aux « siens » – en fit-il jamais partie ? –, Klaus, idéologiquement, entre une fois de plus en « résistance ». « Un écrivain qui ne rejoint pas les rangs de l’exil est un mauvais écrivain. »

Klaus de style

Klaus de conscience

Klaus exclusive

Las de subsister dans une pauvreté extrême, il renonce pour finir à cet exil linguistique (exil dans l’exil). Retour en Europe. Personne ne l’attend nulle part, sa présence importune, son infortune grandit. « Ta patrie, c’est le monde. » Il n’y en n’a pas d’autre. Mais dans quel état est donc ce triste monde ? Dégoût intense. Abandon. Extrême solitude. Après l’Amérique, absence de reconnaissance. Instabilité psychique, lourdes addictions, rechutes rapides, rémission temporaire. Klaus est une sorte d’Egon Schiele littéraire – la comparaison paraît hardie mais elle n’est pas dénuée de fondement. Exécration vis-à-vis des hommes de lettres allemands. Qu’en serait-il aujourd’hui envers Elfriede Jelinek et Peter Handke, ou le cinéaste Michael Haneke et son abominable Ruban blanc, tous trois Autrichiens, et de l’œuvre fort ambivalente d’Anselm Kiefer ?

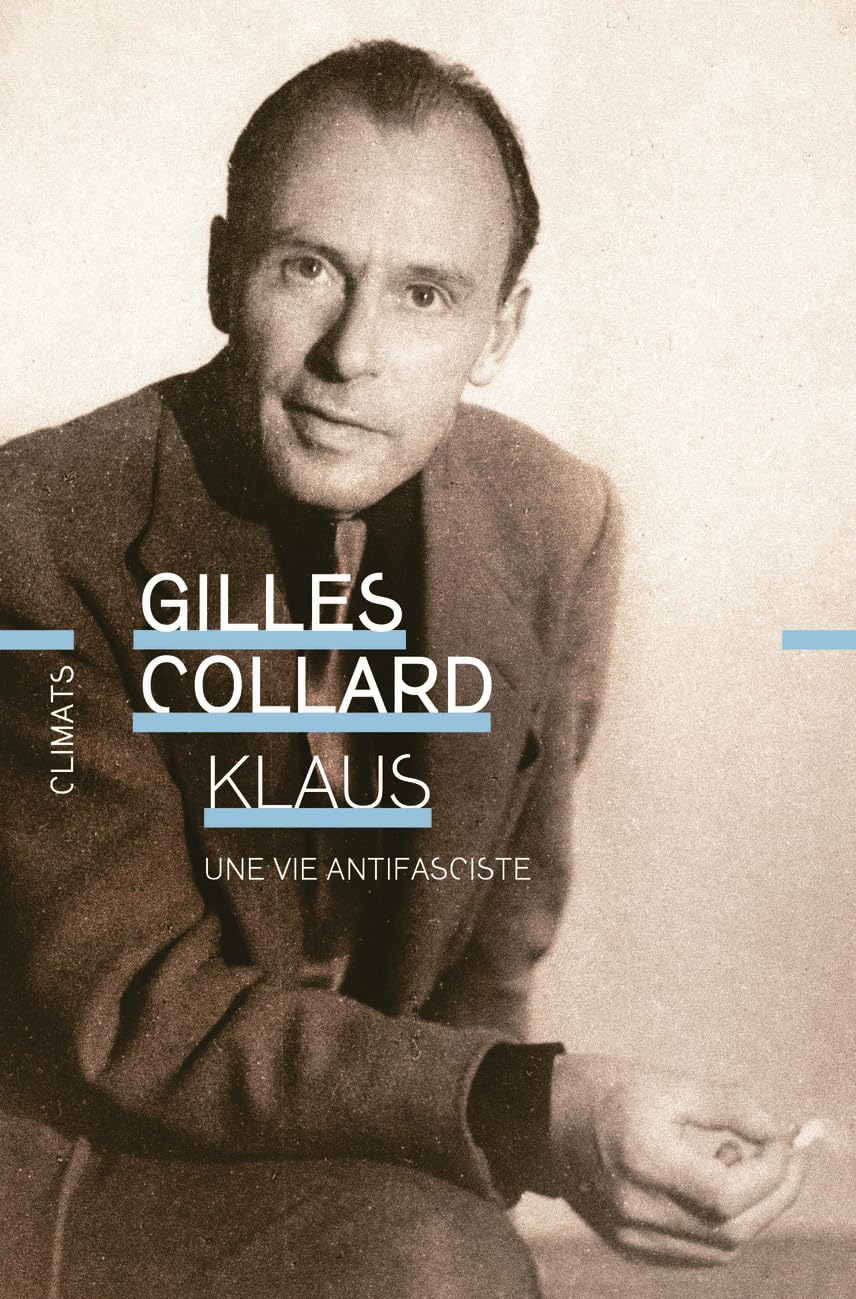

Fin de vie tragique. Après avoir sillonné le Vieux Continent – Paris, Amsterdam, Zurich, Budapest, Prague –, résigné à mourir (« Le lien avec la mort fait partie du sentiment de vivre »), sevré des affres de sa propre image, revenu des gouffres de l’affliction renforcée par l’absorption nocive d’Eukodal, Klaus Mann rend les armes. Il met fin à son existence d’oiseau voyageur dans une modeste pension de famille à Cannes, le 21 mai 1949, après avoir absorbé une poignée de somnifères. Pas de rédemption, ni d’expiation. Ainsi prend fin l’itinéraire chaotique de Klaus Mann, antifasciste viscéral, frère de sang de Rainer Werner Fassbinder et de Pier Paolo Pasolini, écrivain exigeant qui reste toujours à découvrir, auteur irréductible d’une œuvre abondante (théâtre, journaux, articles divers, correspondance, essais, romans) en partie republiée dans la collection « Les Cahiers Rouges » des éditions Grasset, dont Gilles Collard dresse moins le portrait qu’il ne retrace l’itinéraire fortement déréglé, mené jusqu’à son terme, au prix d’une existence bizarre et fragile, irréductible et irrationnelle, en vrille permanente, par l’impérieux besoin de se battre, de combattre, d’écrire, de s’opposer et de dénoncer pour exister.