Comment s’installe-t-on dans une idée ?

Dans une idée de soi-même ?

Le 4 décembre 1803, de Nürtingen, près de Stuttgart, Friedrich Hölderlin écrit à Casimir Ulrich Böhlendorf que ce qui est propre, il faut l’apprendre comme ce qui nous est étranger, et que le plus difficile c’est le libre usage de ce qui vous est propre. Ce qui rend ce libre usage si difficile, c’est que des temps très anciens s’attardent en nous au-delà de leur âge, à l’écart des routes sur lesquelles nous fonçons, aveugles. Nous fonçons parce qu’il est toujours tentant d’être fixé. Or, il faut se méfier des réponses qui tombent trop vite, il faut rester irrésolu. C’est difficile. Le réel est incalculable, il bondit. Le danger est de s’enfoncer dans de pauvres bavardages métaphysiques, qui sont de conséquence nulle.

Je répète[1] : Il faut le courage d’aller à soi, sans vanité et sans honte. Cette vertu ne s’enseigne pas, mais on peut en avoir des exemples. Il faut, pour y réussir, aller à son pas, décourager les familiarités, et remercier pour la solitude qui pourtant blesse, mais il faut aller, nu, à son risque. Certains livres y aident. Ils nous aident à nous découvrir à nous-mêmes étrangers, parfois à nous constituer neufs.

Le temps d’une vie a comme les fleuves son cours principal, mais il a aussi ses bras morts, ses lits desséchés, ses limons, ses laisses de sable et de galets. La conscience, ce qu’on appelle ainsi faute de mieux et un peu stupidement, se rassure en croyant accompagner le flot du devenir, tandis que l’inconscient mène la vie songeuse, croupissante des mares. Mais un jour vient où on décèle, du fond de ce que tait le baratin que nous nous tenons, une confuse rumeur : la voix neuve, inouïe, du présent. Cette voix nous dit que le monde de nos commencements n’en finit pas de s’éteindre. Que l’enfance s’attarde au-delà d’elle-même ; qu’elle contamine, en quelque sorte, le goût du temps. Qu’elle est écrouée – et que lire, parfois, lève l’écrou. Que cette enfance supplie vers l’oubli de l’éloquence qui l’engloutit, vers la mise au silence d’humiliations sans recours. Qu’elle empoigne comme elle peut les hochets qui traînent afin de ne pas sombrer où elle ne sera plus. Il arrive que nous sentions des forces obscures qui cherchent leur avantage. Elles entravent l’élan et l’attente. Les rêves, les fantasmes, en restituent la substance drue et crue.

L’enfance est le destin auquel on n’échappe pas. Mon amie Anne Dufourmantelle pensait qu’on ne se remet pas de l’enfance, qu’on s’en sort seulement.[2] C’est contre ce destin que Jean-Paul Enthoven écrit. Il fait un pas de côté, par rapport à toute sa lignée, aux ordres qu’on lui donne ou à une fatalité venue avec sa naissance.

Le plus difficile est d’échapper au maniérisme, qui est la vénération du passé. Vénérer le passé, c’est une façon de mourir. Une façon de construire, ou de détruire, c’est selon, sa vie autour de ce dont elle est amputée. Retrouver le passé partout, c’est préserver la tyrannie communautaire, familiale, c’est beaucoup de solidarité, c’est trop d’alliance.

La nostalgie de ce qui n’est plus n’est pas la vénération du passé. Elle est une méprise : elle est le regret de ce qui ne fut jamais. La nostalgie est un leurre, elle est une erreur. Le passé est une invention qui trouve sa consistance dans une langue obéissante, figée, répétitive. Le passé n’est jamais passé qu’aujourd’hui. J’ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Longtemps, je me suis acharné à vivre au passé ; longtemps, à cette désespérance j’ai besogné ferme. À m’arrimer au perdu. Je multipliais les impasses à la façon dont use un rat dans un labyrinthe ; dans ce labyrinthe, je m’abritais de la détresse.

Jean-Paul, contrairement à moi, a la chance d’avoir gardé pour ses parents de la tendresse – et même une certaine admiration. Ma mère était une femme à la santé fragile, petite de taille, disgracieuse, aux traits grossiers, qui avait le plus souvent l’air aigri et la voix grosse de ressentiment. Elle avait attendu de moi que je lui rendisse la vie qu’on lui avait pourrie. Déçue que je ne répondisse pas à son attente, elle inventa un jour d’évaluer ma gentillesse et de la rétribuer. Tous les soirs, elle me remettait quelque argent en m’expliquant qu’il correspondait à mon mérite. Jamais je ne pus connaître les critères de cette évaluation ; je passais toutes mes heures de veille à essayer de deviner les attentes de cette femme toujours déçue. Le soir venu, parfois, je l’appelais depuis mon lit pour lui demander pardon d’une faute dont j’ignorais tout. Je ne savais pas, je ne savais rien, rien qui m’aidât à vivre autrement qu’emprunté. Mes joies, mes peines, mes manières, mes goûts, mes mots, rien n’était à moi vraiment. Ce fut longtemps le prix de ma vie ; plus je payais, plus je devais ; toujours un emprunt pour en effacer un autre ; une dette à rendre fou. Je payais pour ne pas être broyé ; pour répondre à ce qui sans fin mendiait en moi.

Un souvenir, qui longtemps m’étouffa. J’avais une dizaine d’années. Il faisait nuit ; ma mère pleurait, hoquetait, et finit par crier ; elle injuriait son mari ; une histoire sexuelle ; c’était un naufrage qui avait eu lieu il y avait longtemps. Elle hurlait sa colère que son mari fût un si piètre amant ; elle disait son désespoir et sa rage que, l’ayant à peine pénétrée, il se contractât maladroitement pour jouir avec honte. J’abominais que mon père fût l’homme qu’il était. Ma mère vivait muselée à l’intérieur de son ressentiment ; toute sa vie son amertume fut fraîche comme l’aube. Chaque fois qu’elle humiliait ainsi son mari, je me sentais comme l’hostie du sacrifice. Je ne leur pardonnais pas d’être asservis à leur haine réciproque ; je ne leur pardonnais pas de cultiver leur ressentiment, d’en prendre un soin proprement maniaque. La haine fut la toxine de la vie de mes géniteurs. Et cette haine dans laquelle on m’avait fait naître était tellement ancienne, tellement inconnue au fond de leur nuit, qu’elle me semblait infinie. Un jour, je lus ceci, qui m’avait en même temps ravi et désespéré : « La haine est la preuve du passé. La haine définit le salaire du passé. Les plus riches en passé sont riches en haine. » Je ne sais plus de qui c’est.

De mon enfance, je garde donc surtout le souvenir des querelles de mes parents, qui me terrifiaient. Il me souvient d’avoir tremblé à l’idée de les contraindre à la vérité de ce qu’ils étaient ; je ne leur pardonnais pas d’avoir vécu asservis au dégoût qu’ils avaient l’un de l’autre. J’ai toujours su cela, que cette femme et cet homme qui m’avaient jeté au monde avaient vécu dans la répugnance l’un de l’autre ; que cette répugnance les avait contraints à s’arc-bouter sur le mensonge, à se faire comme une obligation de médiocrité. C’est d’où j’eus très tôt la certitude de n’avoir d’autre choix que d’ambitionner de m’exiler. Je m’appliquai donc de façon presque folle à devenir étranger au milieu qui m’avait vu naître. Il y eut très tôt au cœur de ma vie une inavouable, incommensurable et désespérante honte dont j’ignorais l’origine et qui m’accablait ; la honte de moi-même comme de quelque chose de sale. C’est ainsi que, à mesure que je m’éloignai de la culture familiale, j’eus l’impression de me laver, de m’anoblir, de trouver le pardon. C’est l’origine de mon besoin d’écrire. Je pensais qu’on ne reconnaîtrait plus qui je craignais d’être. Mais j’avais tort, bien sûr : on a beau faire, jamais l’enfance ne s’empare de l’histoire où elle est prise, du sol auquel elle est inféodée, du climat auquel elle est liée. Le pays misérable où je suis né m’avait d’abord fait timoré, fasciné, sidéré. Je ne sais plus qui a dit que c’est dans le tremblement et la douleur qu’on récupère les parties de soi que le monde s’est annexées avant même qu’on ne soit au monde. Petit, contrairement à Jean-Paul, je ne voyais pas d’adultes en qui je pressentais un avenir qui vaille ; alors plutôt mourir que d’avoir un jour à leur ressembler. D’où ma terreur devant la photo, chez mes grands-parents paternels, d’un enfant en uniforme de scout où je me reconnus, bien qu’il ne pût s’agir de moi puisque je n’avais jamais été scout : c’était mon père au même âge. Je pensai ce matin-là que jamais la ressemblance ne s’effacerait et que j’aurais le même destin.

De mon père, je garde surtout le souvenir d’un homme qui s’était toujours mis à l’écart et qui parlait peu ; dont le regard était le plus souvent fuyant, ou alors qui se fixait, inquiet, sur n’importe quoi. Je sus très tôt que jamais je ne pourrais affronter sa couardise, que notre relation se réduirait à la terreur, à une guerre triste, à l’absence et au bavardage. J’avais peur de la terreur que je lui inspirais, une peur dont seuls les livres me consolaient. Les livres rendaient supportable le face-à-face d’épouvante, de fascination, de pétrification imprévisible entre lui et moi. Mais ce silence avait son revers d’avidité retorse. J’aurais voulu disparaître, ou être capable de mots miraculeux et mortels qui eussent eu sur mon père l’effet qu’ont sur un lièvre les phares d’une automobile dans la nuit. Pendant les vingt années que nous fûmes contraints de passer ensemble, nous restâmes installés dans une haine aussi vaine qu’épuisante, aussi ardente que dissimulée. Et nous eûmes pour passions sœurs la rage et la honte.

C’est si vieux tout ça ; pendant tant d’années je n’ai pu arrêter d’y penser et me suis ruiné. C’est ainsi que l’on dit des chevaux qui sont mal montés, mal travaillés. Vous avez beau les monter plusieurs heures par jour, ils ne se musclent pas – au contraire, leurs muscles fondent, ils se ruinent. Je fus comme eux ; je tournai cette histoire dans tous les sens pendant des lustres, en pure perte.

S’il est bien vrai, comme le dit Pierre Bergounioux, que rien ne peut faire que ce qui fut n’ait pas été, il est non moins vrai qu’on peut s’en trouver brusquement et définitivement exilé, inexplicablement désemboîté. On est alors pris d’un sentiment d’impasse tragique. Quelque chose nous emporte dont on ne devine qu’après-coup la direction, parfois trop tard. On s’endure alors soi-même comme on endure un dehors éprouvant, jusqu’à épuisement. On poursuit son histoire comme quelque chose qu’on sait devoir nous échapper. On se poursuit soi-même comme quelqu’un dont on a entendu parler à mots couverts, souvent mensongers. Alors le passé a beau jeu de nous rattraper à notre insu et de nous faire trébucher. On se sent de trop dans un paysage dévasté. On ne s’écarte jamais impunément de l’étroit périmètre où le monde, pour nous, a tenu.

Les pages que vous venez de lire m’ont coûté. Pour m’en remettre, j’ai de nouveau écouté l’enregistrement des Diaries, 1980-1990, d’Alan Bennett. C’est chaque fois le même enchantement. Je ne sais trop ni comment, ni pourquoi, mais cette modestie, cet humour, cette manière de ne jamais se prendre trop au sérieux, toujours cum grano salis, chaque fois m’apaisent, presque me réconcilient avec l’écriture, avec l’idée qu’il n’y a après tout qu’à consentir à être ce que l’on devient, à dire ce que l’on a à dire, ce que l’on est en mesure de dire, comme ça, sans trop d’efforts, sans trop d’emprunts, histoire de voir ce que ça donne, et basta. Bennett a bien raison : nous en sommes tous là, nous savons si peu de chose, vraiment si peu, qu’écrire ressemble souvent à une marche dans un marécage, où l’on sauterait de pierre en pierre pour éviter de rester pris dans la vase. Et si j’aime les livres de Jean-Paul, c’est qu’ils sont de la même étoffe, c’est que j’y trouve la même indulgence, la même générosité. J’aime qu’à propos de tout ce que la Providence lui a donné, de toute la chance extraordinaire qui fut la sienne tout au long de sa vie, il parle d’un mystère d’iniquité, se comparant, avec humour et modestie, au roi Gygès[3].

***

Vous voyez maintenant mieux pourquoi les questions d’héritage m’importent tant. Et de quoi les livres si solaires, si italiens, de Jean-Paul m’aident à me soigner ; j’aspire à pouvoir un jour dire comme lui que « je jouis d’être simplement moi-même »[4]

Roland Barthes demandait si l’on pouvait commencer à écrire sans se prendre pour un autre. Il disait qu’à l’histoire des sources, il faudrait substituer l’histoire des figures : l’origine de l’œuvre, ce ne serait pas la première influence, ce serait la première posture : on copie un rôle, puis, par métonymie, un art : je commence à reproduire en reproduisant celui que je voudrais être. Il reconnaissait que ce premier vœu (je désire et je me voue) fonde un système secret de fantasmes qui persistent d’âge en âge, souvent indépendamment des écrits de l’auteur désiré.

À vingt et un ans, je faillis me taire. Je choisis de lire les philosophes, cherchant à adopter leur langue. Je crus pouvoir en imiter quelques-uns, vers lesquels je me précipitai, les derridiens surtout, étant l’étudiant de Jean-Luc Nancy et de Philippe Lacoue-Labarthe. Cela eut pour effet que je fus jeté très loin, confronté à l’absurdité de ma démarche, qui finit par avoir raison de moi, qui me brisa enfin assez pour que je reconnaisse n’avoir d’autre choix que tenter d’affronter la question de savoir ce que parler, au juste, peut vouloir dire. C’est ainsi que j’attrapai un jour un ami par le bras pour lui demander l’adresse d’un bon psychanalyste.

Des années durant, sur le divan, j’ai parlé, parlé, parlé, et ce ne fut jamais facile, jamais. Jusque-là, jusqu’à ce que je m’allonge pour la première fois et que je me rende compte de ce que j’avais décidé d’entreprendre, il ne m’avait jamais été difficile de parler. Mais là, soudain, je ne savais plus ; je me disais que j’y étais peut-être venu pour rien ; je me demandais où j’allais, où cela me conduirait, à supposer que je sache y aller ; qui je serais, à supposer que je puisse être quelqu’un ; ce que je dirais, si par hasard je trouvais ma voix ;qui dirait tout cela en disant que c’est moi qui le disais. Je voulais que l’on me réponde, il devait bien y avoir quelqu’un, quelque part, qui pût me répondre, me rendre à la responsabilité de moi-même, de ce que je pensais et disais. Mais je dus très vite me rendre à l’évidence : rien en analyse n’est jamais ni linéaire, ni continu – sauf, comme le disait Sarah Kofman, à être sot, et infidèle à soi-même. Car on ne se réapproprie jamais son histoire : on s’inscrit comme on peut dans la fiction qu’elle a toujours été, dans l’espoir de porter la tête plus ou moins haute. Et même de cela on n’est jamais tout à fait dupe.

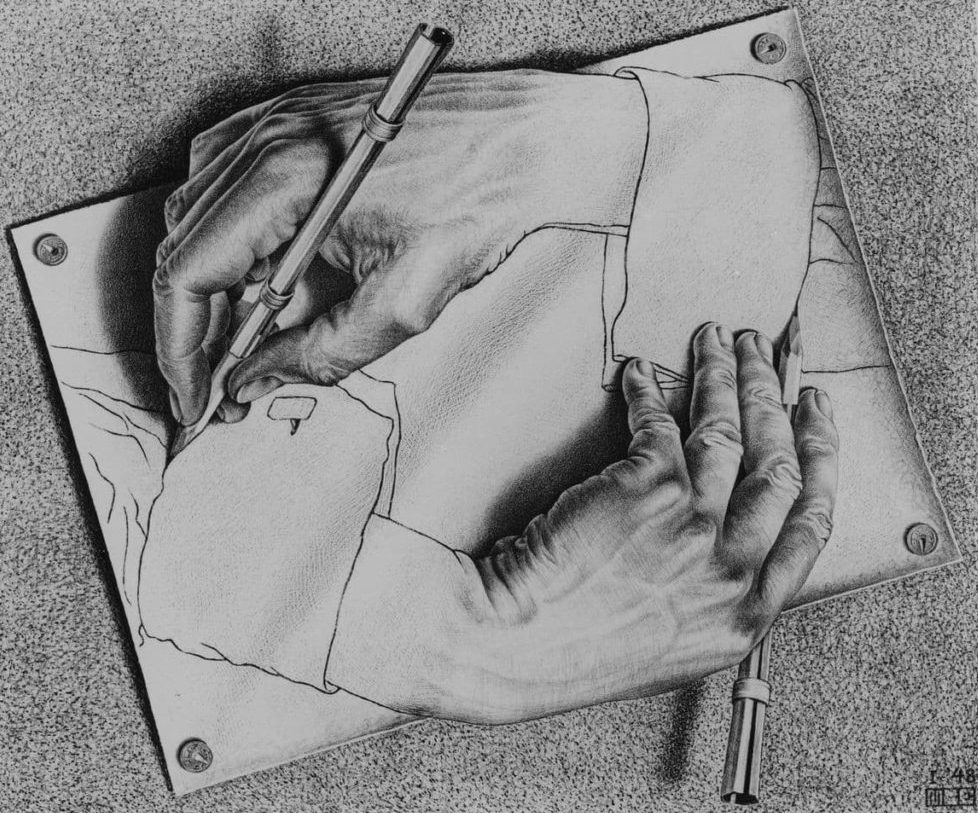

Michel Schneider, à qui Jean-Paul consacre de très belles pages dans Je me retournerai souvent, parle dans son Voleur de mots de la passion fatale qui nous attache souvent à ne rien penser que l’autre n’ait déjà pensé. Alors, dit-il, « la défense la plus solide consiste à se remettre de son trouble de pensée sous la férule d’un Maître qui borne le champ du pensable à la répétition de ce que son dire a énoncé en vérité, pour la première fois et la seule. Comme Bouvard et Pécuchet, au bord de la folie d’avoir épuisé les sciences, les savoirs, les formules, ils se remettent à leurs pupitres de copistes et copient, copient, copient, greffiers éternels et minutieux des minutes du déjà pensé. »[5] Il est vrai que quiconque écrit se jette sur les mots des autres : par mélancolie, par mimétisme, par instinct grégaire, dans le seul dessein de ne pas mourir. Quiconque écrit vit en ahanant sur sa dette.

***

Longtemps, l’enfance me sembla irréparable. J’en concevais qu’il valait mieux me cacher. En vain. Nul n’échappe jamais à la culture que sa famille lui impose : elle reste le modèle de toutes les relations que l’on se sent ultérieurement de nouer. C’est toujours cela que l’on a passion à cacher : le secret familial. Sigmund Freud dit que cette dissimulation est un roman. L’impossibilité de ce roman familial est la folie.

Le secret que longtemps j’ignorai et que pourtant je cachais était incestueux.

Je n’avais pas cinq ans ; c’était un matin d’hiver. Mon père venait de quitter la maison pour se rendre à son travail ; je jouais par terre dans la chambre de mes parents avec des Dinky Toys tandis que ma mère finissait de faire sa toilette devant la glace de sa commode. À un moment donné, elle me dit quelque chose que je ne compris pas ; tournant la tête vers elle pour lui demander de répéter, je remarquai les lèvres hypertrophiées de son sexe.

– Qu’est-ce que c’est, là ?

– Où ?

– Là, lui dis-je, en montrant du doigt.

Elle se pencha en avant en ouvrant un peu les genoux et porta les doigts à son sexe pour achever d’en exposer les lèvres en repoussant les poils et dit :

– Ça ? Rien ; ça n’est rien, mon chéri.

–Je n’insistai pas mais restai fasciné. J’eus plus tard l’impression d’avoir ce matin-là une fois pour toutes quitté mon âge, d’être sorti du sens, d’avoir perdu l’usage de la normalité. J’eus le plus grand mal à apprendre normalement l’usage d’une vie devenue soudain hurlante, sexuelle, blessée, féroce, mystérieuse, terrifiante. Près d’un demi-siècle plus tard, je lus : In umbra voluptati lusi. « J’ai joué dans l’ombre de la jouissance sexuelle. » Et chez Pascal Quignard : « Nul ne saute par-dessus la vulve de sa mère. » Ce matin-là, ma mère m’a volé mon âme ; m’a extorqué ma volupté ; m’a abîmé dans l’inimaginable ; m’a déchu. Elle m’a asservi au besoin d’excès comme au besoin de nourriture qu’impose la faim, comme à l’eau qu’exige la soif. Ce besoin longtemps fit ma rage, fit ma solitude, fit mon renoncement. Fit que je fus très jeune plus vieux que mon âge. Ma mère à son insu m’avait ce matin-là fait don d’une sorte de vieillesse.

***

Je lis : « Chacun tente de se séparer de ceux dont la fascination le noie, et dont il tire tout pourtant jusqu’à sa voix, jusqu’à l’image qu’il a de lui-même, et inlassablement – se protégeant par ressemblance, se sauvegardant par différenciation – qu’il s’efforce de mettre à mort un à un dans le dessein de ne pas mourir (i.e. en ne sombrant pas dans cet abîme d’allégeance et de similitude, ou d’indifférenciation et de violence). »[6]

Ces lignes disent l’épouvante quand il n’y a plus d’espace disponible ; elles disent la saignée de la passion ; elles disent l’effroyable violence de la domestication ; elles disent que rien ne mesure la détresse du désir.

Il ne faut pas perdre de vue que dans le langage, les enfants sont détenus. Le langage capte, il captive dans le lieu où il s’articule et où l’enfance ahane sur sa dette. Il plonge dans l’obéissance celui qu’il tyrannise en le prenant au piège de son mensonge. Lucien Israël[7]écrit que ce que la mère apprend à l’enfant en lui apprenant à parler, c’est à mentir. Et Pascal Quignard, à plusieurs reprises, que le lien entre l’enfant et la mère, la reconnaissance de l’un par l’autre puis l’acquisition de la langue maternelle se forgent au sein d’une couvaison sonore très rythmée datant d’avant la naissance, se poursuivant après l’accouchement, se reconnaissant par cris et vocalises, puis par chansonnettes et formulettes, prénoms et petit noms, phrases revenantes, contraignantes, devenant ordres. On peut conjecturer que ces ordres deviennent inoubliables. Qu’ils restent efficaces. Que le corps qui en fut otage garde l’empreinte des berceuses et comptines qui avaient rythmé ses premiers émois. Que toute jouissance à tout moment de la vie est comme la régurgitation d’un lait maternel.

C’est à peu de chose près au débouché des lèvres de ma mère que je me sus voué à une terreur qui ne pourrait être réduite, qu’il me faudrait opposer à la famille la solitude. Ma mère voulait ma peau. Je le sus dès qu’elle m’eut ouvert son sexe en me disant que ça n’était rien, que je n’avais rien vu, tout en sachant qu’elle me donnait à voir cette crevasse de silence d’où elle espérait que je ne parviendrais jamais à me désencoigner.

Alors que j’étais petit, elle avait pour habitude de prendre ses bains avec moi. Elle m’asseyait entre ses jambes, dos à elle, et me parlait, ou me chantait des chansonnettes. Je n’entendais pas ce qu’elle disait ou chantonnait, je n’entendais rien, à peine le bruit de l’eau remuée par les mouvements que je faisais pour m’éloigner d’elle et ne plus sentir l’irritation que me causaient au bas du dos les poils de son pubis.

L’enfant sort du silence en répétant ce qui lui est dit. À force de répéter, il en vient à se tenir debout. Il apprend la marche en même temps qu’il tisse les habitudes linguistiques qui le porteront et qui feront sa vie et dans lesquelles s’agglutineront ses douleurs, ses espoirs, ses plaisirs, ses cauchemars. Il arrive à certains, dont je fus, de ne rien comprendre à cet agglutinement ; si on n’a rien compris à ce qu’on a vécu, on est condamné à le revivre, et le revivre, et le revivre ; alors, fatigue, inanité, gâchis. Ceux à qui cela arrive se sentent tout à coup comme des étrangers. On a appelé cela la maladie d’être séparé ; c’est la mélancolie.

Longtemps, je vécus délabré, le cœur séparé de soi, à guetter un horizon de plus en plus lointain et de moins en moins réel. Je vécus défait ; mon nom ne désignait que la honte de mes origines. Il ne disait que le mauvais sort qu’à ma naissance la vie m’avait jeté. Mon nom m’estropiait ; m’évoquait la puanteur de la chambre parentale, le matin ; m’était l’écœurante sanie qui m’emplissait la bouche et m’étouffait la nuit et me faisait vomir au réveil. Condamné à porter un nom que je détestais, j’accoutumai très tôt de me réfugier dans la fabrication de mensonges où je cherchais à corriger mon histoire ; tandis que je fabriquais ces mensonges, je n’avais à répondre de rien ; je cultivais les souvenirs et les récriminations ; je m’inventais un avenir en même temps qu’un passé. Jean-Paul, lui, aimait et aime toujours son nom hollandais. Il croit que ce nom pourrait vouloir dire « trois petits canards ». Il a d’ailleurs en sa possession une chevalière ayant appartenu à son grand-père paternel, sur laquelle sont gravés trois petits canards. C’est une chance que je lui envie. Bref, je me taisais. Je trouvais dans les livres une sorte d’éternité, une sorte d’effacement ; en même temps qu’une contagion où j’avais le sentiment de gagner en consistance. Je cherchais des voix qui ne fussent pas fêlées ni assourdies, qui fissent rupture, que je ne reconnusse pas, qui fussent sans souvenirs, auxquelles aucun nom de qui j’avais connu ne s’associât. J’attendais que les livres m’ôtassent des oreilles les voix de l’enfance. Je vivais dans l’attente muette de quelque chose que je ne pouvais nommer.

J’ai donc passé ces années d’enfance, puis d’adolescence, puis de jeune adulte, à me laver les yeux de ce que je ne voulais pas qu’ils aient vu ; à réclamer le silence ; à souhaiter la paix de l’obscurité et de l’absence. C’est-à-dire que j’ai passé toutes ces années à fuir quelque chose qui me demeurait inconcevable, inimaginable, qui me tenait de je ne savais où.

Le jour vint enfin où il me sembla que je m’en affranchissais, grâce aux filles qui m’offraient leur corps, grâce aux livres qui me consolaient, grâce à l’analyse ; que j’avais assez vécu pour ne plus devoir reproduire les premiers émois qu’avaient induits en moi les paroles et les chansons douces dont j’avais subi le ravissement. Que je n’étais plus arrimé au sexe perdu de ma mère. Analuein veut dire délier.

***

Il n’y a pas que les chansonnettes, formulettes, ritournelles, qui ravissent, enchantent et aliènent. Il y a aussi les discours des maîtres, choisis ou imposés. Les élèves comme les enfants sortent du silence en répétant ce qui leur est dit. Je fus longtemps l’ensorcelé de mes maîtres.

La tradition veut que les plus jeunes apprennent des anciens, de ceux qui ont la mort sur l’épaule ; qu’il ne peut en être autrement. Je pense que croire qu’il en est toujours ainsi, que prendre pour argent comptant ce qui est ainsi ordonné est risqué. Car il est plus qu’incertain que quiconque, même très ancien, même à porter en effet la mort sur l’épaule, puisse enseigner quoi que ce fût de son expérience. Un petit bavardage entretient chez les psychanalystes cette croyance ; plusieurs – jeunes et moins jeunes – piaffent devant les sièges éphémères où ils rêvent de s’asseoir pour enfin voir ça, vérifier ça, que cette transmission, comme ils disent, a bel et bien lieu, et qu’ils pourraient la recueillir. J’y ai moi-même cru. Très jeune, je l’ai dit, j’ai rendu visite à Monsieur le Secrétaire de l’École dite freudienne de Paris, fondée au début des années 60 par Jacques Lacan. J’ai vu la sacristie dont plusieurs n’ont pu sortir ; j’ai vu les chasubles ; j’ai vu le feu mordant dans la cheminée de l’un de ses évêques, Jean Clavreul, Place des Vosges ; j’ai vu les reflets du feu sur de petits objets d’or et de cuivre ; j’ai vu les ouailles danser au Pré Catelan ; et peut-être même sur la sainte table du Maître les restes d’un casse-croûte de sacristains et de Suisses qui faisaient mine de lui apporter soutien quand ils n’attendaient que l’onction, incapables de toute parole qui ne fût courtisane. J’ai entendu sonner le tocsin des émeutes ; les ai observés, l’œil agrandi, s’adonner aux criardes besognes littéraires dont ils espéraient qu’elles leur assureraient une place qui fût d’un bon rapport.

Par chance, l’art de la lecture que m’avaient plus tôt appris les philosophes m’était, pour parler comme Pierre Michon, une très forte et durable gnôle, et qui me dispensait du besoin de m’affubler du masque que portaient les sacristains et les Suisses que j’avais vus danser. Qu’on m’entende bien : il n’y eut en ces temps-là ni révélation, ni gouffre sous mes pieds ; simplement, je ne demandais rien – et il fallait demander, et cette demande devait, en bonne logique lacanienne, être autre chose que désir ou besoin. Or je cherchais des ententes plus justes. Non que je rêvais d’un ermitage, mais de moins de politique, oui, et j’étais étranger à ces histoires d’héritage-là. Je cherchai à m’en expliquer ; ils n’avaient pas l’air de bien comprendre. Je résolus donc de faire mon chemin seul, avec quelques autres.

Ainsi vont trop souvent les psychanalystes : les anciens disent la vie, ils font mine de désespérer élégamment ; mais viennent des jeunes qui soudain voient la vie telle que les vieux l’avaient dénoncée, et s’enorgueillissent de reprendre le flambeau du désespoir noble qu’on leur a appris. Les années à venir seront belles encore. Riez, c’est drôle en effet.

Pourtant, pourtant, j’ai beau dire, j’ai beau faire le beau, il me faut reconnaître que j’ai longtemps, trop longtemps, été inféodé à ces perroquets. Il est extrêmement difficile de se déprendre des conventions dans lesquelles on s’est très tôt enfermé ; de renoncer aux identifications stables, aux positions taillées au cordeau, aux énoncés immobiles, au rangement rassurant des choses et des gens. On appelle ça être infantile.

L’enfance est un gîte où se soustraire à l’angoisse de l’abandon ; un harcèlement d’ordres, de cris de mort ornés de langage ; le destin auquel certains n’échappent pas. Elle occupe parfois toute la vie. Elle produit du perdu, de l’ingagnable. Elle ne se rejoint jamais que comme l’emprise archaïque des narrations qui nous ont asservis. Elle est un guet ; une douleur irréversible ; un deuil. Elle ne sort pas de son rêve ; elle s’entête dans le regret. Elle est le feu que cherchent à éteindre les langues articulées ; elle est une donnée litigieuse ; elle est sans exil. Elle est inachevable ; le vertige de toute une vie ; le vertige de quitter.

Quoi qu’elle puisse être par ailleurs, l’enfance est un souvenir. J’aime ce que dit Imre Kertész des souvenirs : que ce sont des chiens galeux, qu’ils vous encerclent, vous regardent, halètent, lèvent le museau et hurlent à la lune, vous les chassez, mais ils ne vous lâchent pas, ils vous lèchent avidement la main, passent derrière votre dos et vous mordent.

Il n’est pas d’enfance qui ne rejoigne la terreur qui la précéda et la fit telle qu’elle fut.

L’enfance est une fiction dont nul enfant n’est dupe ; cette fiction passionne la vie de tous ceux qui y survivent ; elle aimante les débris dont nous sommes faits. Loin de réparer quoi que ce soit, elle capte. Fuir l’enfance infuyable est l’affaire de toute une vie. Je me rappelle ici quelques lignes de L’imparfait, de Jacques Chessex. Son père vient de mourir après quatre jours d’agonie suite à une tentative de suicide par balle dans la tête. Il écrit : « Maintenant je suis certain d’être seul, clairement seul, devant les mauvaises voies du monde : autant d’invitations auxquelles marcher comme à la guerre. Transparence du vivant ? Une ivresse entre en moi comme une eau fraîche. Mes yeux sont dessillés de toute illusion, mon esprit allégé de tout lien. J’aime les miens, mais cet amour sera tenu au second plan, comme une faiblesse à quoi céder loin des pièges. Je désire les femmes, mais leur désir sera regardé avec clarté, comme une halte à quoi m’abandonner loin des affrontements. »[8]

« Une ivresse entre en moi comme une eau fraîche. » L’image correspond exactement à ce que fut ma réaction à ma première lecture des Enfants de Saturne, réaction qui se répétera à la lecture de quelques-uns de ses autres livres (pas tous, je l’ai dit, car je suis moins sensible à ses romans – comme je le suis au roman en général). Ses livres me rendent étrangement heureux ; j’en tire vigueur, plaisir de me remettre au travail, ils me rachètent de la dépendance. L’asservissement, l’obéissance sont soudain inversés, je peux improviser, inventer de nouvelles donnes, de nouveaux jeux. J’aime son refus de tout enrôlement, sa hantise de subir quoi que ce soit d’obligé.

De quoi suis-je ici à essayer de parler ? De la nécessité de rompre, me semble-t-il. Mais rompre avec quoi ? Je ne crois pas que cela soit exactement, précisément identifiable. Rompre avec ceux à qui j’ai longtemps été inféodé, sûrement – mais pas seulement. Plus souterrainement sans doute, avec ce pacte dont parlait Anne Duformantelle[9], qui nous maintient débiteur d’une dette plus ancienne que notre vie même, qui fait de nous, justement, des obligés. Pourquoi sommes-nous prêts à payer un prix exorbitant le recommencement du même scénario, constamment ? Pourquoi préférons-nous garder de pauvres misères contre la joie de ce qui viendrait de l’inconnu, du grand large ? De quoi avons-nous si peur, à déplacer ainsi les pièces sur l’échiquier jusqu’à l’épuisement des joueurs ? Les mêmes pièces sur les mêmes diagonales, et de ruptures en ruptures la même partie se rejoue.

Toutes les écoles ont leurs geôliers. Les écoles de psychanalyse n’y font pas exception, loin s’en faut ; ce sont d’abord et avant tout des écoles de langue, et les langues évoluent lentement, très lentement. J’en ai encore une fois tout récemment eu confirmation. Un confrère vient en effet de me remettre le dernier numéro de la revue qu’il dirige, une revue d’orientation lacanienne. J’ai essayé, vraiment essayé, de lire ces pages, mais je n’ai pas pu. Jacques Lacan est mort il y a presque un demi-siècle et ses soi-disant héritiers, dont il existe une infinie variété d’espèces, continuent de nous apporter la preuve que la fidélité est parfois une maladie inguérissable, que nos fidélités nous hantent comme autant d’injonctions dont nous ignorons la destination mais auxquelles nous nous plions comme s’il en allait de notre vie même. Je songe ici surtout à la fidélité à nos symptômes, c’est-à-dire à nos ligatures, à tout ce qui en nous empêche ce qu’en musique on appelle variation, faite de contrepoints, d’harmoniques ascendantes et descendantes, d’écarts, de combinatoires, d’improvisations qui, sous couvert d’obéir au thème, donc à des règles anciennes, permettent que l’on quitte le rivage et invente d’autres voies. Cette fidélité-là n’a pour seule fonction (inconsciente) que de nous assurer une vie sous séquestre.

***

« Personne n’écrit un vrai livre, affirme Jean-Paul, tant qu’il ne sait pas à quel disparu il s’adresse. »[10] Qui pourrait-il être, ce disparu, sinon soi-même, celui que l’on fut contraint d’être, ou d’essayer d’être, qui fut longtemps empêché, ligoté, par des fidélités si anciennes qu’elles ne pouvaient qu’être méconnues, et dont l’existence fut de tout temps assiégée par des obligations impossibles à respecter ? Un vrai livre va où je ne sais pas encore que je suis, répond à une convocation venant du point le plus éloigné de ce sur quoi j’ai toujours pris appui, va vers un futur qui n’est pas déjà écrit, m’affranchit des loyautés les plus anciennes que je porte. Un vrai livre est une liberté trouvée, un affranchissement des armures à mon insu endossées, faites par d’autres mémoires que la mienne. Une liberté qui ne cesse de se risquer à mesure qu’elle est menacée et qui, ce faisant me responsabilise, c’est-à-dire me rend capable de répondre de moi-même. Un vrai livre s’écrit à partir d’un savoir inconnu de moi, comme ce que Anne Dufourmantelle appelle une « prophétie intime », comme ce que la psychanalyse appelle une conversion. Un vrai livre procède de quelque chose comme un trauma positif : il inaugure un temps autre. Plutôt que de répéter le passé, il l’interprète, le lit autrement, en dé-cèle le sens devant lequel je m’étais toujours dérobé. Un vrai livre « m’avise de tout ce qui, en moi, a pris l’habitude d’être en guerre contre moi-même »[11] et, éventuellement, m’en affranchit.

***

J’aime la joyeuse irrationalité avec laquelle Jean-Paul s’occupe de curiosa (c’est ainsi qu’il le dit[12]) fort peu adaptées aux lois du commerce et du marketing, qu’il ne poursuive aucun idéal du moi soucieux d’affichage et d’apparence ; j’aime qu’il s’efforce de ne pas manquer à son désir, qu’il refuse d’obéir à quelque désir autre toujours formulé pour vous, sur vous, et contre vous. J’aime qu’il soit sans concession, qu’il refuse d’acheter sa quiétude en cédant sur ce qui lui est essentiel. C’est à ce courage-là que j’ai immédiatement été sensible et c’est grâce à lui que j’ai trouvé le goût de l’hospitalité à ce qui commence, s’inaugure, s’invente, que j’ai pu reconnaître la tentation de toujours rester un fils et y renoncer. Le risque d’être libre atteint en effet les loyautés les plus anciennes que nous portons ; nos armures sur ce front n’ont pas été faites par nous mais par d’autres générations, d’autres mémoires[13].

J’aime qu’il n’ait ni de rage à déverser sur qui que ce soit, ni de courroux à exprimer, ni d’anathème à signifier. J’aime qu’il soit dépourvu d’aptitude à être en perpétuelle querelle et à se mettre hors de lui, à foudroyer quiconque n’est pas de son avis, à vitrifier même ceux qui l’ont trahi. J’aime qu’il affirme qu’en dehors de la bonté, de l’amour, de l’élégance et de l’intelligence (et peut-être bien dans cet ordre…) rien n’est vraiment digne d’être pris au sérieux dans la vie. Il dit d’ailleurs à propos des livres qui n’exhalent qu’un « simple parfum d’intelligence », que rien, certes, n’empêche de s’y enivrer à l’occasion mais qu’ils offrent finalement assez peu[14]. J’aime qu’il affirme encore que les bons réflexes sont, dans l’ordre de l’intelligence, aussi précieux – sinon plus – que la réflexion elle-même[15]. J’aime la légèreté et le sérieux avec lesquels il considère le monde littéraire. J’aime qu’il n’affecte pas de n’avoir pas de vie personnelle, qu’il ne cherche pas à se bricoler un masque qui lui fasse la peau et avec lequel il écrirait ses livres, qu’il ne fasse ni le clown ni le moine, ni pour la galerie ni pour lui-même. J’aime qu’il ne se soit pas efforcé de se déposséder de l’héritage qu’il porte, qu’il en assume au contraire le poids, la responsabilité, qu’il jouisse des avantages avec lesquels il est né, qu’il ne se prive de rien, qu’il n’affecte pas de ne pas avoir ce qu’il a. J’aime qu’il veuille réussir son coup sans pour autant vouloir triompher par les lettres. J’aime qu’il ait très tôt reconnu l’orgueil, la vanité, la forfanterie, la paresse, les cupidités, le brin d’hystérie avec quoi nécessairement on écrit. J’aime qu’il ne se soit pas monté in petto le coup du Grand Auteur, qu’il n’ait jamais cherché à écrire le texte qui tue.

Je fais le pari qu’à lire ces lignes il me dira une fois encore que je l’habille trop grand, qu’il aura du mal à composer avec tant d’admiration mêlée à l’amitié. Et en effet est-il bien raisonnable de lui faire endurer le poids de tout ce fatras de commentaires et d’éloges ? Me revient à ce propos en mémoire ce que disait Patrick Boucheron : « Savez-vous le moyen de ne pas plier sous le poids intolérable des éloges et d’avancer tout de même malgré le joug des gloses ? Les petites ruses, les évitements, on les connaît bien – ils ont pour noms vanité, cynisme, renoncement, désespoir. Mais le moyen véritable, implacable et souverain qui permettrait de rendre la charge supportable ? Sans doute n’existe-t-il pas, et c’est bien pour cela que l’on s’échine. Le grand écrivain n’est pas enviable. (…) Le grand écrivain est ce bœuf éreinté que l’on leste de ces deux fardeaux[16] pour qu’il ne dévie pas du sillon tracé, un bœuf oui, l’animal que les hommes, dès lors qu’ils s’assemblent, promettent au sacrifice. »[17] Mais Jean-Paul ne se prend bien sûr pas pour un Grand Écrivain. Il laisse cette situation pourrie, comme dit Michon, à Hugo, à Chateaubriand, à son cher Marcel ou à qui on voudra. Jean-Paul fait ce qu’il a à faire, pas davantage. Pas de bazar prométhéen, pas de Grande scène du Texte qui vient, pas d’embarras à majuscules. Je veux croire qu’à lui aussi écrire donne simplement de la joie et une espèce de foi, et du sens, et fait que ce qui n’aurait sinon été qu’une existence est devenu vie.

***

Mercredi 17 mai 2023. Nous avons rendez-vous à 13 heures chez Lipp. Nous ne nous sommes encore jamais vus. Jean-Paul y est déjà lorsque j’arrive, assis dos au mur de droite près de l’entrée, lisant quelque chose sur son téléphone. Je m’approche, il lève la tête, son visage s’éclaire. Élégamment vêtu, veste de cachemire bleu marine, pochette assortie, chemise blanche à col droit, il m’évoque à la fois le romantique et le dandy de la fin du XIXème siècle. Je pense à ce que disait Léon-Paul Fargue de la singularité du Parisien : il n’est « ni un Borgia, ni un lord anglais, ni un boyard, ni un yankee, ni un mandarin, ni un officier en retraite, ni un calotin ». Un homme peu excessif, qui aime le théâtre, les livres, la peinture et les femmes. Un homme qui ne prend rien au tragique. Il est optimiste avant tout, affiche « un sourire installé sur des lèvres heureuses ». Il est léger, mais peut être très sérieux[18]. La bienveillance, le sourire, la fine et discrète curiosité, l’exquise courtoisie me réjouissent ; nous allons pouvoir nous entendre. « La ligne », comme il me le dira très vite, « est ouverte ». Il me dit quelques mots au sujet de la lettre que je lui avais adressée suite à ma lecture de ses Lignes de vie ; il en a été touché, il me remercie encore. Je comprends très vite que nous avons le même rapport ironique et joyeusement irrévérencieux à ceux qui furent les maîtres à penser de l’avant-garde de notre jeunesse, mais qu’il n’a pour autant pas plus que moi eu besoin de renier ce qui l’a nourri, qu’il n’a aucun besoin d’entonner l’air réactionnaire de tant d’autres. Simplement, il n’oublie jamais de mêler l’humour au sérieux : si la littérature est affaire sérieuse et vitale, elle reste une tâche qu’il faut peser entre sacralisation et ironie.

[1] Cf. supra, chapitre 3.

[2] Cf. Anne Dufourmantelle, La femme et le sacrifice, Paris, Denoël, 2007, p.190.

[3] Cf. l’entretien accordé à Tobie Nathan chez Akadem le 22 février 2024.

[4] In Je me retournerai souvent, Grasset, 2025.

[5] Michel Schneider, Voleur de mots, Paris, Gallimard, 1980, p.177.

[6] Pascal Quignard et Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Quignard le solitaire, Paris, Les Flohic, 2001, p.87.

[7] Boulay-Moselle 1925 – Strasbourg 1996. Psychiatre et psychanalyste strasbourgeois.

[8] Jacques Chessex, L’imparfait, Yvonand (CH), Bernard Campiche Éditeur, 1996, p. 85.

[9] CF. Éloge du risque, Paris, Manuels Payot, 2011, p. 143.

[10] In Les enfants de Saturne, op. cit., p. 242.

[11] Idem, p. 11.

[12] In Saisons de papier, op. cit., p. 15.

[13] Ainsi que le développe Anne Dufourmantelle dans son Éloge du risque, op. cit.

[14] In Saisons de papier, op. cit., p. 146.

[15] Idem, p. 617.

[16] Les deux fardeaux dont parle ici Boucheron à propos de Pierre Michon sont le sacré du style et le souffle de l’histoire.

[17] Patrick Boucheron, Le temps vient, in L’Herne Michon, Paris, Éditions de l’Herne, 2017, p. 251.

[18] Lire à ce propos le Manifeste incertain de Frédéric Pajak, Les éditions noir et blanc, Paris, 2013.