Françoise Sagan, qui a beaucoup compté pour Jean-Paul Enthoven, disait qu’on ne sait jamais ce qu’on écrit. Et que d’en parler, ça relance.[1] Elle le disait en évoquant le mois qu’elle avait passé dans le Lot, dans une maison qu’avaient ses grands-parents, une maison de notaire dans un petit village où tout était fermé à 21 heures. Bernard Franck était là ; il écrivait un essai et elle son roman, et tous les soirs ils se retrouvaient au coin du feu pour se lire ce qu’elle appelait leurs « facéties ». Elle trouvait l’exercice très utile et pensait qu’il en allait de même pour lui. Elle disait encore qu’écrire, c’est le double plaisir de raconter et de se raconter une histoire. Et que c’est aussi le plaisir d’écrire, qui est inexplicable : « brusquement, on trouve un adjectif et un substantif qui vont merveilleusement ensemble, on ne sait pas pourquoi, deux mots superbes, une idée qui est absolument en biais par rapport à ce qu’on voulait faire, mais qui est la bonne. C’est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant mais parfois humiliant, quand on n’arrive pas à écrire ce qu’on veut. Là, c’est la petite mort, on a honte de soi, on a honte de ce qu’on écrit, on est minable. »[2] Je passe sur le lapsus : la petite mort qui désigne d’ordinaire l’orgasme, où on peut en effet avoir honte de soi, mais laissons… C’est une version plus légère, mais c’est la même, que celle de Derrida qui affirmait qu’on écrit toujours en rusant avec le pire, que le désir d’écrire, le désir vivant d’écrire nous tient en rapport avec une terreur que nous tentons de manœuvrer tout en la laissant intacte. Si j’écris, si je peux écrire, si je le dois, c’est que je suis à la fois sauvé et perdu.

Jean-Paul serait-il d’accord ?

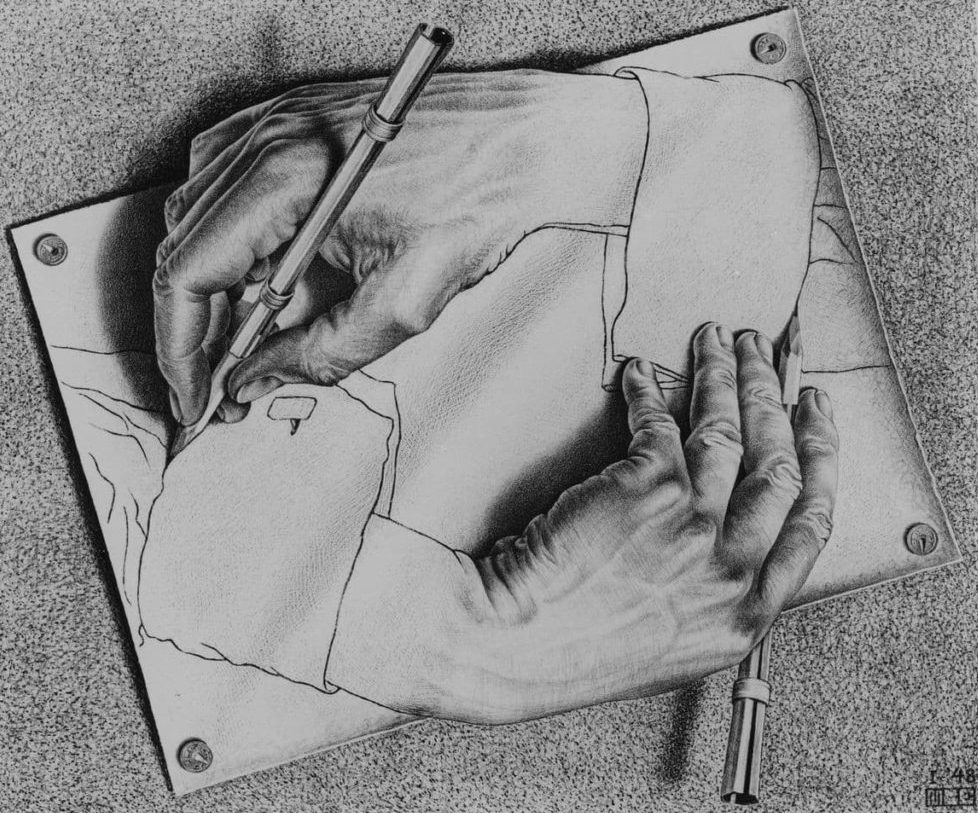

Il ne s’occupe plus que de ceux que son père appelait les vrais écrivains. Il ne propose plus la moindre chronique, la moindre critique, au sujet de ses contemporains. Seuls les vrais écrivains désormais l’occupent. On le comprend : ils sont tellement immenses qu’ils écrasent quiconque a la prétention d’écrire à son tour. Pour parodier ce que George Steiner disait de ceux qui font œuvre de critique, quand il lui prend l’envie de se retourner, l’apprenti écrivain surprend l’ombre d’un eunuque. Ils désespèrent qui les contemple, l’évidence de la forme de leurs ouvrages, ce qu’il faut appeler au sens le plus large leur « vérité » intimide, parfois paralyse même les meilleurs parmi ceux qui viennent à leur suite. Chacun confronte son ambition à ses modèles, s’explique avec de grandes figures transférentielles et, découragé, finit par se dire qu’il n’est pas de la famille. Et l’inquiétude ne s’apaisera jamais à ce sujet. Alors, à travers tant de relais que sont ces vrais écrivains, on ne peut qu’essayer de ressaisir ce qui avait fait que l’on s’était senti autorisé malgré tout à se joindre à eux, à mettre son nom en jeu, à essayer de trouver une certaine économie de plaisir dans l’écriture. Je dis « une certaine économie » parce que le plaisir que Sagan dit inexplicable est une chose très compliquée, qui peut en effet s’accumuler, s’intensifier à travers l’expérience de la peine, de la difficulté, de l’impasse, voire de l’impossibilité. On peut même aimer l’impossible. Alors s’enclenchent toutes sortes de processus, eux aussi très compliqués, d’abandon, de deuil, de refoulement, d’exclusion incorporative, de répression, c’est-à-dire d’admiration à l’envers. Chacun compose, dans tous les sens du terme, comme il le peut avec ceux qu’il admire, même en faisant tout autre chose que les « lire », et sans toujours savoir, au juste, ce qu’il fait. Mais parmi toutes ces figures qui d’une manière ou d’une autre nous ont marqué, il en est certaines dont le statut, en quelque sorte, est impossible à assigner. En leur présence nous pouvons nous sentir brusquement jetés sur un bord depuis lequel ce qui paraissait assuré, gagné, apparaît dans sa précarité, sans nécessairement disparaître ou s’effondrer. Elles peuvent, ces figures, parce qu’elles nous ont mis en danger, parce qu’elles nous ont parfois même terrifiés ou, au contraire, parce qu’elles nous ont déçus, contribuer, sans que nous nous en avisions tout de suite, à nous faire écrire. C’est ainsi que Jean-Paul reconnaît qu’il peut trouver « la part d’échec » de ces « compagnons », ainsi qu’il les appelle, « aussi flatteuse que leur part de gloire » et qu’elle l’attire tout autant.[3] Quoi qu’il en soit, toutes ces figures qui, d’une manière ou d’une autre, nous font écrire, nous obligent à chercher un ton, et avec le ton, la scène qu’on peut faire, qu’on se laisse faire. Inventer un langage, inventer des modèles d’anamnèse, risquer une invention, une aventure formelle, tous les « vrais écrivains » le font. Il s’agit de trouver sa voix, la placer, la faire entendre, faire entendre l’idiome dans ce qui l’excède, le déborde ou l’englobe, menace toujours de l’absorber, de l’avaler, de l’éteindre. On cherche la clef, le secret, la posture. On cherche un modèle de l’écrivain, du penseur ; ils sont nombreux, vous avez les vôtres, j’ai les miens. Michon les décrit cruellement : certains sont tout en gestes, tout en tics, tout en sueur, tout en hâblerie, tout en talent. D’autres tout en mantille, tout en foudre, tout en Espagne, tout en prunelle, tout en sécheresse, tout en passion. Certaines voix vous assaillent, vous postillonnent à la figure, ne vous lâchent pas ; d’autres sont plus rauques, des voix d’enfer qui vous fendent et vous métamorphosent en citrouille saignante. Ces griffonneurs ont une fierté encombrante. Ce qui les unit, c’est leur besoin de réussite. Leurs livres sont le lieu où la réussite doit triompher : ils griffonnent en imaginant les yeux de leurs lecteurs qui brillent, leur chair qui s’émeut. Peut-on ne pas avoir ce besoin ? Car on veut vivre dans la proximité de ce qui est plus que soi ; on cherche des grands, des irremplaçables ; on veut entrer dans la langue, percher sa voix quelque part. Il faut peut-être pour ça se surévaluer, il faut le petit théâtre intérieur dont parle encore Michon, infantile, ubuesque et mégalo. Il n’est pas si aisé, n’en déplaise à Kant, d’être mineur.

***

Ce qui m’a immédiatement captivé, conquis, passionné, ravi, séduit chez Jean-Paul, c’est qu’il avait trouvé le ton tout en évitant le piège de l’infatuation. C’est le risque permanent de l’écriture, qui ne saurait se passer tout à fait d’effets de discours. C’est ce que Barthes appelait montrer son mollet de danseuse. Écoutez ceci : « L’écriture est ce jeu par lequel je me retourne tant bien que mal dans un espace étroit : je suis coincé, je me démène entre l’hystérie nécessaire pour écrire et, qui surveille, guinde, purifie, banalise, codifie, corrige (…) D’un côté je veux qu’on me désire et de l’autre qu’on ne me désire pas : hystérique et obsessionnel tout à la fois.

Et pourtant : plus je me dirige vers l’œuvre, et plus je descends dans l’écriture, j’approche le fond insoutenable ; un désert se découvre (…) Est-ce l’ascèse de la jouissance que je découvre ? »[4] Voilà, le mot est lâché : jouissance. Jean-Paul n’en parle pas nommément mais la question en est toujours présente.

S’il est une chose que la psychanalyse nous apprend (mais elle n’est ni la seule, ni la première à nous l’apprendre), c’est combien l’économie de la jouissance est complexe, retorse, surprenante, vertigineuse, étrange, déconcertante, frustrante. Il faut toujours penser la possibilité de la jouissance, de cette expérience singulière qu’on appelle jouissance et qui ne se réduit jamais au plaisir, depuis un autre bord, depuis l’angoisse par exemple, ou l’inhibition, depuis toutes les versions de l’impuissance ou de la frigidité, depuis la culpabilité, la responsabilité, depuis tant de bords qui lui semblent étrangers, car ça commence avec vous et ça engage toujours plus que vous. Quelque chose dans l’expérience de la jouissance m’est en partie dicté par l’autre et avec quoi il me faut composer, parfois en effet ruser. La jouissance est une transaction permanente, pour se cacher, se montrer, et se sauver à la fois. Se sauver dans tous les sens du mot : décamper, déguerpir, déserter, fuir, autant que délivrer, garantir, protéger, racheter, secourir, mettre en sûreté. Se laisser voir au-delà de tout contrôle, céder devant le regard de l’autre, malgré l’inquiétude ou les méfiances. On appelle cela parfois se trahir. Trahir une vérité inadmissible, il y a peut-être toujours quelque chose d’inadmissible à quoi on touche dans la jouissance, comme si elle était une langue vraiment, absolument, résolument étrangère, qui dirait quelque chose d’irrecevable. Je ne sais pas si la proposition est bien formulée mais je n’en trouve pas d’autre. À quoi voudrais-je faire toucher l’autre en lui offrant (et en ayant peur de lui imposer) ma jouissance ? La question est, me semble-t-il, partout en filigrane chez Jean-Paul. Se pourrait-il que, terrifié, j’y projette le pire du pire, ce que Derrida appelle le pire du pire dans l’un des envois de La carte postale ?[5] Mais je ne sais toujours pas ce que c’est, ce que pourrait être « le pire », encore moins « le pire du pire ». Peut-être tout simplement l’image qui m’est renvoyée (telle celle que je renvoie ici à Jean-Paul et avec laquelle il devra composer, peut-être son corps défendant), avec laquelle je ne cesse en effet de ruser en la composant, en la recomposant, en voulant me poser, c’est-à-dire en « prenant la pose », quelle que soit cette pose, et je ne prends pas toujours la même, évidemment, parce que c’est impossible, chaque expérience de jouissance faisant apparaître quelque chose qui, paradoxalement, n’était pas attendu, quelque chose qui ne s’était pas encore montré. Car, voyez-vous, la jouissance ne sait pas ce qu’elle veut. Sauf, peut-être, dans ses versions perverses. Le pervers pourrait en effet être ainsi défini : il sait ce qu’il veut et, surtout, il ne veut que ce qu’il sait. Mais laissons, cela nous entraînerait trop loin.

Ce qui fait de la jouissance un risque, c’est qu’aucune anticipation n’est jamais prête pour identifier ce qui s’y révèle, nous ne sommes jamais préparés à accueillir ce qui y fait irruption. La jouissance, pourrait-on dire, est l’expérience même de l’impossibilité de l’appropriation. Et c’est dans cette impossibilité, avec elle ou grâce à elle, que passe, inévitablement, une certaine vérité, qu’elle se dévoile, se montre, se fait entendre, en même temps que quelque chose se dérobe, m’est dérobé à moi-même. Un bord est atteint dans cette expérience depuis lequel ce qui paraissait assuré apparaît dans sa précarité, où le dernier mot revient toujours à de la non-maîtrise.

Tous les livres de Jean-Paul inventent une nouvelle problématique du biographique en général, de la biographie des écrivains en particulier – dont lui-même – pour repenser la frontière entre le corpus et le corps. Je m’explique.

L’une des « raisons » pour lesquelles Jean-Paul écrit, me semble-t-il, est qu’il veut garder la mémoire. Toute sa vie, il a écrit ; toute sa vie, il l’a écrite, sachant qu’il n’est d’identité que narrative et que le seul critère de permanence dans tous ces dispositifs construits pour lire sa propre lecture de sa/la vie, dans tous ces « genres » d’écriture qu’il pratique pour relancer la question de l’identité est la mobilité.

Mémoire, oubli. C’est la question de la garde. De ce qu’on garde, de ce dont on se garde. Jean-Paul écrit, entre autres, pour ça, pour garder, se garder, pour accumuler une certaine réserve, un trésor de traces, quelles qu’elles soient, et pour les garder il les publie, c’est-à-dire les destine à la mémoire des autres. Comme si la garde ne pouvait qu’être confiée à l’autre, comme si on ne pouvait pas garder soi-même. Donner, confier à l’autre serait la seule garde possible. Question : et la vie ? Pourrait-il s’agir d’aller jusqu’à confier sa vie à l’autre ? Mais qu’est-ce qu’une vie ? Je laisserai ici répondre à sa manière Pascal Quignard, dont Jean-Paul a été l’éditeur :

« Nous tombons tous “de haut” dans notre vie. À-pic violent et perpétuel. Nous commençons le séjour par quitter violemment un monde. Une femme pousse, pousse, pour que nous nous en allions. Il faut savoir émigrer. Il faut savoir divorcer. Il faut savoir démissionner de sa mission, se désenrôler de son rôle. Il faut savoir se précipiter et fuir à toutes jambes. Il faut savoir rompre les voies pour égarer le poursuivant. Il faut savoir détaler comme un cerf. Il faut savoir s’envoler comme un oiseau diurne. Plonger sans faire le moindre bruit, en mouvant à peine ses ailes développées, étendues, comme un rapace nocturne qui confie le silence de son déplacement aux brises de la nuit. Vivre, c’est savoir quitter les fonctions de sa vie et l’idée de sa vie et même l’idée de la durée de sa vie.

[…]

Plusieurs vies, aussi vivantes les unes que les autres, s’essaient en nous.

Les autres vies s’écartent d’elles-mêmes comme irréalisables.

De nombreuses poussent la tête dans l’ombre trop dense et les couches superposées de débris putréfiés qui s’y étiolent, s’y tortillent, y étouffent.

Quelques-unes, affreuses, insupportables, se rejettent volontairement, impatiemment.

Reste que pour l’essentiel plusieurs virtualités se concurrencent toujours, luttent les unes contre les autres.

C’est ainsi que les vies potentielles se défient sans cesse en elles.

Même, elles nous défient nous-mêmes, au cœur de nous, dans leur stupéfiant “possible”. Elles y rêvent.

Des carences s’impatientent en nous jusqu’à l’angoisse.

Des peurs nous dominent plus encore que n’ont su s’imposer les souhaits réalisés.

Des vertiges s’ouvrent sous nos yeux réveillés : ils sont aussi profonds que les horizons qui s’éloignent, aussi douloureux que les promesses qui s’annulent, aussi désespérants que les serments que les plus proches violent.

Sans qu’on s’y attende, devant nous, les voies se dévoient : elles nous laissent complètement démunis et, de nouveau, comme naufragés.

Comme Ulysse, chant après chant, se redécouvrant nu, sortant du sommeil, honteux, embroussaillé, sale, éberlué sur un nouveau rivage. »[6]

Comme après avoir joui.

***

Jean-Paul m’a confié le manuscrit de son prochain livre. On y lira qu’il est l’ennemi des frontières, de la vulgarité, de l’autarcie, du mépris, de l’amertume, du brouillard, de la violence, des simplifications, de l’impolitesse. Qu’il se méfie de toutes formes d’attachement (à une famille, une patrie, une cause, un parti, une idéologie) à l’exception de l’amour – qui, à ses yeux, reste une manière acceptable de se choisir un despote. Qu’il aimerait que la France soit peuplée d’Italiens (pour le goût du bonheur) ou d’Anglais (pour le goût du courage). Que sur l’un des murs de l’appartement célibataire qu’il s’est aménagé dans une rue paisible de Paris et qui lui sert de refuge, il a accroché les quelques portraits d’écrivains qui composent depuis toujours son panthéon égotiste, au centre duquel se trouve l’incontournable Montaigne, qui lui conseille d’être toujours lui-même et de « ne rien faire sans gaité. » C’est cette décision, cette résolution devrais-je dire, qui se sent, qui se renouvelle dans tout ce qu’il écrit, et qui par-dessus tout m’appelle chez lui – entendez : autant chez l’homme que dans ce qu’il écrit. On pourrait aussi appeler ça un sens de l’hospitalité. Je le dis en me rappelant ce qu’écrivait Martin Amis, encore lui, comparant Nabokov et Joyce. Le premier, dit-il, vous invite chez lui, vous offre le meilleur fauteuil, vous sert son meilleur whisky, vous met à l’aise, fait preuve d’une exquise courtoisie. Sa conversation est engageante, riche, généreuse, intelligente, surprenante. Il vous offre un repas fait de mets très fins ; il est un hôte parfait. Le second, au contraire, vous avait d’abord donné une fausse adresse ; il vous avait donc fallu chercher l’immeuble et lorsque vous l’aviez enfin trouvé, vous vous étiez rendu compte que vous aviez abouti dans un quartier dépeuplé, à l’abandon. L’ascenseur était en panne, vous aviez dû gravir les étages à pied et c’est au treizième seulement que vous aviez enfin trouvé son nom sur l’une des portes, entr’ouverte. Vous aviez frappé (la sonnette ne marchait pas…) mais personne n’était venu vous accueillir. Une voix à peine audible vous avait dit d’entrer. Vous aviez poussé la porte avec difficulté : une poubelle, pleine, y était appuyée de l’intérieur. Votre hôte était arrivé enfin, mal rasé, vêtu de guenilles pas très propres. Il vous avait aussitôt entraîné à la cuisine, sans vous dire un mot, et vous avait servi pour tout repas une tranche de jambon blanc et un verre d’eau tiède. Cette pitance à peine avalée, il vous avait dit qu’il n’avait guère plus de temps à vous accorder, qu’il fallait l’excuser, son Œuvre l’attendait…

J’écris ces lignes suite à la réaction de Jean-Paul à la lecture de l’Avant-propos et du chapitre précédent. Il me dit, entre autres, ceci : « J’aime beaucoup cette généalogie de votre écriture. Ces sources nommées… Mon pauvre : Lacan et Derrida… Envie de vous dire : vous l’avez échappé belle… À l’époque, j’avais tout de suite senti que je devais résister à la “petite musique” derridienne. J’étais apprenti serpent à sonnette et je refusais le flûtiste. Beaucoup de mes amis ont succombé. Ça leur a coûté une longue stérilité. » Je trouve son jugement un peu sévère mais je vois ce qu’il veut dire. L’émancipation de la sidération qui naît parfois de la lecture de ceux que Michon appelle nos éléphants ne devient possible que peu à peu. L’écriture de Jean-Paul m’a aidé à m’arracher à l’obéissance au verbum mirificum ; à me désolidariser des croyances imposées, puis servilement adoptées ; à ce qu’il me devienne possible de sevrer mon idiome de la langue hallucinée de mes modèles.

***

Jean Paul dit n’avoir aucune nostalgie de son enfance. Il dit avoir remplacé la nostalgie par la colère, la volonté d’oubli et de rupture – car seule l’intéresse l’invention de lui-même : « J’écris contre mon enfance… Parce que je n’aurais pas voulu devenir celui qui mijotait en elle. »[7] Celui qu’il a d’abord été, cet enfant, puis cet adolescent, était, dit-il, un « type sans promesse », un « trop bref d’esprit », un « spécimen moyen »[8] Il lui a donc fallu surtout n’être pas fidèle à son premier décor, à sa souche, il lui a fallu se construire au détriment de ce qu’il fut au départ. C’est pourquoi ses livres ne sont pas « remplis d’enfance, de paradis perdus », de Petit Prince ou de Grand Meaulnes, livres qui, dit-il, l’écœurent. Mais l’enfance est une revenante entêtée, c’est pourquoi les questions de l’héritage et du destin évoquées plus haut le sont tout autant. Il faut à cet égard ne jamais perdre de vue que ce dont on se souvient est souvent une forme trompeuse que prend ce dont on ne se souvient pas. Bref, Jean-Paul a très tôt été endeuillé : de qui il aurait dû être et qu’il ne serait jamais, et qu’il ne voudrait jamais être. Je dis endeuillé car il n’est pas du tout certain qu’il lui fut facile de n’être pas celui que de toute manière il ne voulait pas être, car on ne renonce pas sans difficulté, voire sans culpabilité, aux fidélités très anciennement choisies par ceux qui nous ont fait naître et qu’ils prétendaient nous léguer. Quand le monde est hostile, quand vous êtes contemporain d’un état du monde qui risque de vous écraser, il est sage de choisir ses ombres et de jouer avec elles la seule partie dont vous êtes capable. Vous commencez par céder la parole que vous rêvez de prendre. Vous n’avez pas tout de suite les reins assez solides pour occuper la place dont vous rêvez. Vous devenez mutique, vous rongez votre frein, vous vous absentez. Vous détournez les yeux, vous regardez ailleurs, vous cherchez une autre vie. Qui peut accepter d’être sans promesse, sans destin ? Qui ne rêve, comme disait Flaubert, de se sentir fort, serein, doué de sens et de but ? Qui ne rêve d’aimer le monde, de trouver quelque chose, n’importe quoi, dont faire sa seule raison de vivre et de considérer cette chose avec sérieux ? Qui peut se contenter d’être bonnement humain, communautaire, citoyen ? Jean-Paul, non. Et pour s’en sortir, donc, il écrit contre son enfance. Je m’y reconnais, je souscris, je fais à ma manière la même chose – mais je me demande pourtant si cette soi-disant décision ne pourrait pas être une forfanterie. Car je souscris aussi à ce qui fut l’intuition première de Freud : nul ne saute par-dessus son histoire. On ne parle pas clairement de son histoire. Pas même des moments, qu’ils fussent paisibles ou douloureux, précieux ou regrettés, qui donnent le droit de dire qu’on a vécu. Cette histoire reste à jamais, comme le sexe, inconnaissable de tout son secret. On s’exerce à gagner l’air comme on peut. Il peut même arriver que la douleur soit entretenue : c’est qu’elle est une manière pas tout à fait comme une autre de tenir à la vie, de n’y pas renoncer. Mais c’est aussi une manière de ne pas obtenir l’avenir. C’est une étrange loyauté. En ce qui me concerne – mais je ne pense pas être le seul concerné… –, il y a une guerre qui ronge sans jamais se déclarer : c’est la guerre du temps qui éteint le temps, la guerre menée par un présent vide de son passé, émietté dans un futur improbable, radieux ou désenchanté. Le présent a perdu la présence du passé mais pour autant le passé n’a pas disparu tout à fait : il subsiste à l’état de souvenir, un souvenir inerte, privé de parole, de substance, de réalité (j’ai presque écrit « de vérité »). Le présent aura fait du temps un temps vide, suspendu dans une histoire introuvable, et ce vide emplira tout, se déploiera dans tout l’espace possible. Mais c’est peut-être parce que ce vide s’accomplira que quelque chose pourra surgir, même depuis l’horreur, comme si le temps évanoui devait, pouvait laisser place à un autre temps, un temps inédit. Nul ne saute par-dessus son histoire veut dire : nul ne sait ce que lui réserve son passé. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que la scène d’origine que l’on veut fuir, l’enfance que l’on veut fuir, est non seulement confuse, épaisse, lointaine et agitée : elle est inconnaissable. Ou, pour le dire comme Stendhal : la scène d’origine est toujours « noire comme une soutane ».

Je me reconnais donc dans cette nécessité d’écrire contre son enfance. Ce qui est, bien sûr, une manière de rester tout contre elle, il ne faut pas l’oublier…

C’est dans la cour de récréation, déjà, que vous comprenez ça, qu’il y a une version du monde dont vous ne serez pas capable, qu’il ne sera vraiment pas facile de trouver la voie de votre vie. Que vous ferez toujours bande à part. Que vous chercherez refuge, d’abord tout seul, puis avec quelques autres.

Vous êtes là, en culottes courtes, dans une cour de récréation où vous ne savez pas où vous mettre, déjà écrasé par un surmoi littéraire que vous ne savez pas identifier et vous avez peur. Vous n’avez pas seulement peur de ceci ou de cela : vous avez peur, point. Vous ne vivez qu’à partir de cette peur, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites procède de cette peur. Une espèce de peur ontologique. Et c’est à cause d’elle, cette peur, que monte en vous le besoin de dire. Dire votre étonnement de vous retrouver si seul dans votre coin, si exilé, toujours si endeuillé, si paralysé, si fasciné. Mais vous n’en avez pas les moyens, pas encore. Vous voulez ça tellement que vous voulez mordre et vous avez peur de mordre. C’est l’ambition, tout ce qui mord, tout ce qui a des dents. Vous avez peur de votre ambition, vous ne savez pas ce que c’est, alors vous faites l’ange. Il faut imaginer ça : vous êtes tout petit, vous êtes paumé, tout vous effraie et vous êtes sérieux comme un pape. Vous avez l’âge de jouer au ballon, de faire des bêtises, de vous écorcher les genoux, mais vous ne faites rien de tout ça, vous rêvez de choses qui ne sont pas de votre âge, vous rêvez d’affinités électives, d’alliés substantiels, vous rêvez d’un lieu qui serait un désert humain, comme celui de Robinson Crusoé, un lieu de retraite où vous pourriez raconter vos péchés, où vous pourriez préparer le pardon, le salut. C’est ridicule ? Y a-t-il jamais quoi que ce soit de ridicule dans la plus vieille enfance, dans les questions qui s’y posent, les souffrances qui s’y endurent et s’y provoquent, la cruauté qui y sévit ? Qui pourrait oser pareil jugement ? Vous êtes là, dans la cour de récréation, parce qu’on vous y a envoyé, parce que vous n’avez pas le choix, et vous ne savez où vous mettre, vous n’êtes personne pour personne, vous êtes seul. Voilà ce que tout petit et inadapté vous pouvez vous dire sans savoir clairement vous le dire dans l’arène où vous avez été forcé d’entrer. Vous savez seulement qu’il vous faudra être capable du bluff sans lequel vous n’arriverez pas à jouer votre vie. Qu’il vous faudra, cette vie, violemment vous l’approprier, qu’elle sera un perpétuel règlement de comptes avec une naissance d’exclusion. Que c’est par effraction que vous y entrerez. Par effraction, c’est-à-dire en écrivant. Pour vaincre l’inhibition, tenir l’indolence en respect, pour devenir moins inégal, plus consistant, pour mieux s’ajuster aux exigences du réel, moins s’agiter. Certains, tel Henry Miller, pensent qu’écrire doit être un acte dépouillé de toute volonté. Que ceux qui le font ont simplement besoin de vomir tout le poison qu’ils ont accumulé en eux du fait de l’erreur foncière qu’ils commettent à vivre comme ils vivent. Qu’il ne se trouverait pas un homme au monde pour noircir une feuille de papier si nous avions le courage de vivre ce en quoi nous avons foi.

***

Je crois donc avoir compris que c’est par effraction que Jean-Paul est entré dans ce qu’il estime être sa vraie vie et qu’il a pu y persévérer. Cette même croyance m’a soutenu dans mon propre effort. Il faut ici comprendre qu’il arrive à certains – dont je fus – d’avoir le sentiment de ne vivre que pour exécuter un plan tracé longtemps à l’avance. Ils vivent sous un ciel éternellement couvert. Il leur semble qu’un malheur rôde, face auquel ils se sentent étrangement démunis, vulnérables. Rien ne leur plaît vraiment. C’est par un acte exprès de volonté qu’ils parviennent à mettre un pied devant l’autre. L’abîme les talonne. Souvent, leur existence se partage en deux moitiés ; l’une, la première, obscure, immanente, sans but ; l’autre déchirée par la conscience qu’ils sont, qu’ils doivent être, convaincus qu’il importe d’y voir clair, de se déterminer par rapport à ce qui en vaut la peine, d’agir en conséquence. Plusieurs passent une partie importante de leur vie à troquer du temps, de la peine, des contrariétés contre la possibilité de subsister. La servitude domestique, la vie tributaire, cloîtrée, auxquelles ils sont réduits leur inspirent, par moments, comme une révolte qui leur donne un peu d’espoir. Mais le sentiment qui le plus souvent les envahit est que la vie n’est que pesante routine, que c’est partie remise. Ils se sentent condamnés à vivre jusqu’à ce que mort s’ensuive, sont convaincus de faire tout ce qu’ils peuvent alors qu’ils vivent en réalité constamment en-deçà de leurs moyens. Surtout ne prendre aucun risque, et surtout pas le risque de l’analyse. Ils peuvent passer de longues années sur le divan sans jamais consentir à ce que l’exercice suppose. Un poids énorme les tire vers l’attentisme, l’inertie, le conservatisme. Interminablement, ils sondent l’état où ils sont, le déplorent, reviennent en arrière, s’acharnent, se rudoient, mais pour mieux s’empêcher. Les jours, les heures s’enfuient sans qu’ils n’en tirent rien qui les satisfasse vraiment. Lorsqu’il leur arrive de s’animer, c’est souvent pour faire revivre une rage sombre, désespérée, qui leur est familière, qui soulève toute une lie de ressentiments, d’animosités anciennes. Je sors de ces séances amoindri, découragé, bouillant d’impatience, tourmenté de l’envie âpre, comme maladive, d’être efficace. Je ne comprends pas ce qui me fait continuer à patauger dans cette boue noire, à m’ennuyer, à perdre mon temps. L’argent que j’y gagne, sûrement. Reste que souvent je pense que je ne suis pas payé à juste hauteur. Et puis, de temps à autre, un livre m’arrache à cette noirceur, me redonne espoir. Les livres de Jean-Paul en sont. Ils me redonnent courage. Ils m’aident à comprendre qu’on peut faire beaucoup de chemin en pure perte, ne pas savoir où mettre son âme, pendant des lustres faire machinalement tourner des questions vaines, chaque matin recommencer la même journée, se laisser emporter dans d’extravagantes pensées, chercher du jour dans sa caverne, être à la fois terrifié et impassible, faire le brave, se dire que malgré tout le temps est beau alors que non, le vent souffle, et que l’eau tombe drue, on peut. On peut garder longtemps des traits indécis ou s’en fabriquer de plus affirmés, faire le maître. On peut boire jusqu’à rouler par terre, on peut rêver, laisser le vent grandir et entrer dans la maison, on peut invectiver le monde, regarder très haut, se donner le droit de jouir avec qui et de quoi on veut, aucune de ces ruses ne fera jamais que le ciel ne soit noir et que l’heure de vérité ne vienne, je sais de quoi je parle. Je me suis comme Jean-Paul longtemps cru sans destin, et donc rêvé autre que je n’étais. Car quelque chose entretenait en moi la colère, la nécessité offensive sans laquelle toute vie paraît nulle et non avenue. C’est ainsi que l’écriture très vite devint ma seule vraie demeure et ne jamais se croire chez soi chez soi un devoir moral. Les livres de Jean-Paul m’aident à récapituler mes jours. Ils m’apprennent qu’il y faut du temps. Qu’on ne peut pas tout de suite comprendre des choses qui sont faites pour être comprises indéfiniment. Petit à petit, les réponses viennent, au bout de très longtemps, cela. C’est un peu comme une glace : on se trouve changé quand on se voit dans une glace pour la première fois. Jusque-là, on ne s’était pas réfléchi, on avait poursuivi son appétence propre comme s’il n’y avait pas de glace. Mais la glace ne suffit pas, elle finit toujours par endormir. L’adolescent d’une grande beauté que décrit Ovide porte un nom dont l’étymologie signifie la torpeur : narkoo. Narcisse aimait une attente sans corps (Spem sine corpore amat). C’est le destin de tous ceux qui font corps avec leur désir. Ici peut intervenir la lecture. Elle peut diviser autrement et faire que l’image soit aimée ailleurs qu’à la surface des eaux. Il faut pour cela consentir à payer le prix. Il faut sacrifier quelque chose. Lire, lire vraiment, comporte ce sacrifice. Elle s’assume comme une conquête. La récapitulation des jours éloigne du désir d’absolu, qui est le désir de n’être pas né. La récapitulation des jours est une naissance. Un déchirement.

Jean-Paul ne cesse de reconnaître, de dénoncer, la part de ruse, de tricherie, de plagiat, de falsification, de trucage, de travestissement, de contrefaçon que comporte le travail d’écriture. Mais il suffit d’attendre, paraît-il, il suffit d’attendre. Et les mots, paraît-il, viennent même si on n’a pas le talent de les écrire du premier coup. Il suffirait, paraît-il, d’aimer les mots, de les aimer assez (juste assez ?), ils donnent lieu à la beauté. Je ne sais pas. Ceux que j’écoute toute la journée, s’ils aiment trop leurs mots, ne disent rien. Quant à moi, j’ai beau attendre, ils ne viennent pas toujours. Que l’essentiel, comme le suggérait mon professeur Philippe Lacaoue-Labarthe, soit de ne pas cesser d’écrire, de ne pas s’empêcher d’écrire, qu’il faille à tout prix s’obstiner à s’adresser, je veux bien l’admettre. Je veux bien admettre qu’il n’y a que la lucidité et le courage face aux exigences et aux contraintes que comporte l’écriture (comme face à la passion dont elle procède ou en quoi elle consiste) qui puisse éventuellement délivrer quelque résultat. Mais même cela, c’est sans garantie. Il y a toujours le problème de l’exemplarité : on n’écrit jamais qu’en se mesurant à de grandes figures. L’expérience est souvent humiliante, et toujours intimidante. Les livres de Jean-Paul m’y aident.

[1] C’est dans un entretien accordé au Magazine littéraire en juin 1969.

[2] Ibid., repris dans Lire magazine.

[3] Les enfants de Saturne, op. cit., p.12

[4] RB par RB, Paris, Seuil, 1975, p.123.

[5] La carte postale : de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, 1980.

[6] In La vie n’est pas une biographie, Paris, Gallilée, 2019.

[7] Si le soleil s’en souvient, Paris, Grasset & Fasquelle, 2024, p.67.

[8] Ibid., p.69.