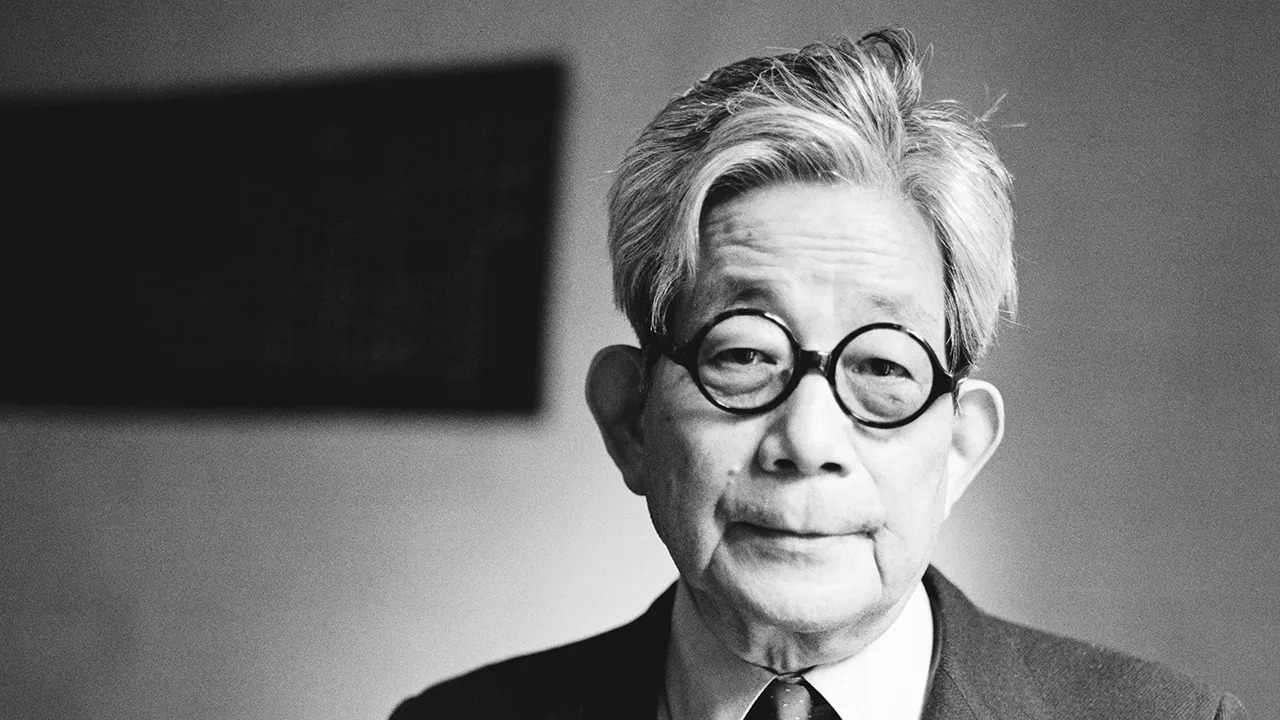

Gabi Gleichmann : Pour commencer par le commencement, parlons de l’année décisive pour le Japon moderne, 1945. Quelles conséquences a-t-elle eues pour vous ?

Kenzaburô Oé : J’avais dix ans à la fin de la guerre. L’année la plus importante de mon enfance. J’ai perdu mon père et ma mère. Ma grand-mère a beaucoup compté pour moi, parce qu’elle était en quelque sorte le porte-parole de la culture et des traditions de mon île natale, Shikoku. La première chose que faisaient les étrangers qui débarquaient dans l’île, c’était de lui rendre visite, afin de la questionner sur comment il fallait se conduire et ce qui était considéré comme correct. Le père de ma grand-mère avait fondé un théâtre à Shikoku, qu’elle appelait « la scène du monde ». Elle-même dirigeait une compagnie d’acteurs semi-amateurs qui jouaient ses propres pièces. Elle était en quelque sorte le médiateur de notre culture, elle racontait les légendes et les mythes de notre village. Mon père était très attaché à elle, quand elle est morte – à l’âge de cinquante ans – il ne lui a pas survécu longtemps.

À la fin de la guerre, on vit les premiers soldats américains arriver au village. L’empereur décréta qu’il n’était pas un dieu, mais un homme comme les autres, et une nouvelle constitution japonaise fut proclamée. Ces deux événements ont eu sur moi une profonde influence. D’une part la rencontre de la culture américaine, une « mégaculture » qui comprend aussi la culture européenne, d’autre part la nouvelle constitution, les bases du futur Japon.

C’est à un très jeune âge que j’ai décidé de quitter mon village pour me rendre à Tokyo afin d’étudier à l’université, et de voir le monde. Ma mère m’avait donné le roman de l’écrivain suédois Selma Lagerlof, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson. L’extraordinaire liberté de ce garçon qui se déplaçait à dos de jars me fascinait. Ce roman m’avait aussi donné envie de raconter des histoires, et je voulais étudier la littérature étrangère, surtout américaine.

G.G. : Comment s’est passée cette première rencontre avec Tokyo ?

K.O. : Très difficile. Je n’aime pas beaucoup la vie urbaine, il y avait bien trop d’agitation et de remue-ménage pour un garçon qui avait grandi sur une petite île paisible. Par ailleurs, je ne comprenais pas le dialecte.

Pourtant, à l’université, alors que j’étais étudiant en littérature étrangère, toujours fasciné par la Constitution, j’ai milité dans plusieurs mouvements étudiants démocratiques. C’est à cette époque que j’ai commencé à écrire mon premier roman, suivant les techniques des écrivains européens, surtout de Jean-Paul Sartre. J’ai passé sept ou huit ans sur ce roman. Je voulais me libérer, écrire sur mon enfance et les traditions de mon village.

G.G. : Pourquoi cette obsession de la culture de Shikoku ? La sentiez-vous menacée d’une façon ou d’une autre ?

K.O. : La guerre a détruit un grand nombre de traditions dans mon village, comme dans beaucoup d’autres endroits au Japon. Nous nous efforcions de préserver notre originalité au sein de ce qu’on appelle « la culture japonaise moderne ». Ma grand-mère nous disait toujours que dans ce pays il y avait une culture dominante, mais que notre village en conservait une autre, différente et fort vivace. C’est de ce Japon-là que je suis sorti, de ce Japon que notre système éducatif national est en train d’étouffer. Mon cœur y bat toujours. Ce que je cherchais à faire, c’était de rassembler cette culture dans mon œuvre et de la transmettre à la façon moderne de Tokyo. De ce point de vue, je suis très différent d’un écrivain comme Mishima, parce que mon but est de faire une littérature basée sur une autre culture, dont le point d’émergence n’est justement pas Tokyo. Je voulais raconter l’histoire de ma grand-mère et allier la culture traditionnelle avec celle apparue après la guerre.

G.G. : Vos premiers contacts avec l’Europe datent des années cinquante. Vous sentiez-vous chargé, en qualité d’intellectuel, d’une double mission : introduire à Tokyo d’une part l’avant-garde européenne et sa nouvelle vision du monde, d’autre part la culture traditionnelle de votre village ?

K.O. : Tout à fait. La culture de mon village est en train de disparaître à vue d’œil. Aujourd’hui, les enfants y ont le même accent qu’à Tokyo. Ils imitent la télévision, bien entendu. Au Japon la centralisation de la culture s’est avérée très efficace. Il suffit de regarder la littérature actuelle, on n’y apprend pas grand-chose de la vie en dehors de Tokyo.

J’avais trente ans quand j’ai pour la première fois visité Okinawa. Quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que ces gens gardaient leurs traditions et leur culture. Pendant la période Meiji, Okinawa avait été indépendante du Japon, de sorte qu’ils s’étaient constitués un fonds de culture propre.

G.G. : Vous paraissez très soucieux de socio-anthropologie dans votre travail. Comme si vous vouliez préserver la diversité des cultures au Japon et la montrer au reste du monde.

K.O. : Les Japonais, quand ils parlent avec des étrangers, s’intéressent beaucoup aux différences entre les cultures japonaises et américaines. Mais hormis la cérémonie du thé, ils sont persuadés que la culture japonaise moderne est plus ou moins semblable à l’américaine. Dans leur esprit, nous sommes tous pareils. Je souhaite qu’un jour nous comprenions au Japon ce que signifie le mot « diversité ».

G.G. : Est-ce une tradition au Japon, cette peur que les groupes au pouvoir ont des minorités, d’où leur volonté de les détruire pour faire l’unité ?

K.O. : Au Japon, les politiciens ont toujours prétendu que nous formions une puissante unité culturelle, que nous étions une nation formée d’un seul et unique peuple. Les gens d’Okinawa ont une culture différente, cela saute aux yeux, que ce soit dans leur langue, leurs chants, leurs traditions, leur comportement. J’ai écrit un livre sur Okinawa, où je montre ces différences.

G.G. : Je ne voudrais pas être jugé impoli, mais il me semble que la société japonaise a très peur des dissonances. Mais si vous regardez les grandes créations artistiques du XXe siècle, vous constatez que la polyphonie et la dissonance jouent un rôle capital autant dans le domaine musical, que littéraire ou plastique. Au Japon, cependant, vous cherchez toujours à créer quelque chose de parfait, et cela bien entendu pour plusieurs raisons. Et quand un écrivain tel que vous se met à utiliser plusieurs voix, on vous critique, on vous trouve déconstruit. Pourquoi, à votre avis, le Japon a-t-il ce penchant, cette peur de la dissonance ?

K.O. : Il m’est difficile de répondre à votre question. En écrivant, justement, je recherchais la déconstruction. Cela provoqua un tollé dans les milieux littéraires japonais. Je rêve d’un style polyphonique, un style puissant. Impossible de traduire les réalités d’aujourd’hui dans le style de Kawabata ou de Mishima. Abe Kobo avait des idées proches des miennes, quoique nous ayons des voix tout à fait différentes. Mais nous partagions la même ambition : trouver un nouveau style. La prose de Kawabata, même celle de Mishima, est très naïve, très élégante, très policée.

G.G. : Comment les critiques traditionalistes ont-ils réagi à l’introduction d’un nouveau mode d’expression, d’une nouvelle syntaxe ?

K.O. : Même encore aujourd’hui, trente ans après, mon style est l’objet de plaisanteries. On dit par exemple que mon écriture, ou mon style, est si difficile, si peu japonais, qu’on croirait une mauvaise traduction d’un texte étranger. Cela me fait plaisir, j’ai l’impression d’avoir créé quelque chose de nouveau !

G.G. : Cela signifie-t-il que vos meilleurs critiques sont étrangers ?

K.O. : Oui. Quand un livre de moi est publié, il n’y a aucune bonne critique ici, il faut attendre que le livre soit traduit. C’est à cause du niveau de la critique littéraire que j’ai commencé à écrire dans un journal des articles sur les dernières parutions romanesques, romans ou nouvelles.

G.G. : Y a-t-il des écrivains plus jeunes que vous qui ont été influencés par votre style ?

K.O. : Non. Aujourd’hui mon pays compte de nombreux écrivains de qualité : Murakami Haraki, Yoshimoto Takaaki, pour en citer seulement deux. Ils ont eu du succès, tant ici qu’à l’étranger. Leur style est très limpide, très simple. Un style international en quelque sorte, qui leur permet d’enregistrer des émotions pleines de subtilité. Mais tout cela n’a pas grand-chose à voir avec la vie au Japon. On dirait qu’ils copient des événements importés de l’étranger.

Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Nous avions ici au Japon après la guerre une bande d’écrivains de grand talent qui tentèrent de copier le style de Dostoïevski, alors très en vogue dans les cercles intellectuels. Sa prose traduite avait beau être exécrable, la bande en question s’escrimait à l’imiter. Dix ans plus tard, de nouvelles traductions ont révélé que le style de l’écrivain russe était en réalité très différent de ce que l’on pensait.

G.G. : Mais Dostoïevski appartient au XIXe siècle. Comment exprimer les réalités d’aujourd’hui dans une langue du passé, vieille de cent cinquante ans ? Ce n’est pas une approche très créative. Chaque situation nouvelle exige un nouveau langage. Voilà pourquoi votre travail est si intéressant : vous transcrivez chacune des facettes d’une même réalité, celle de la société japonaise actuelle.

K.O. : Merci de votre compréhension. Je pense cependant que Murakami et Yoshimoto diraient la même chose de mon travail : que mon style a cent cinquante ans.

G.G. : Il ne me plait guère de discuter de cela avec vous, mais leur style, comme beaucoup de choses dans le domaine littéraire japonais, est vieux jeu, trop policé. Ceci dit, ce n’est pas seulement l’absence de style que je leur reproche, mais l’absence de thèmes. Thèmes que je trouve en revanche dans votre œuvre. Qu’en est-il des tabous que vous n’avez pas encore abordés ?

K.O. : J’ai souvent déclaré – au cours de cet entretien même – que les Japonais doivent apprendre à mieux connaître notre diversité. Pour cela, il faut que nous trouvions « l’autre » au sein de notre propre société. C’est une chose que nous n’avons jamais essayé de faire. Nous ne nous sommes jamais intéressés aux minorités et aux communautés possédant une autre culture mais vivant cependant parmi nous. En vérité, deux millions de Coréens résident dans ce pays ; ils ont gardé leur culture mais que savons-nous d’eux ? Lorsque j’ai découvert à quel point la culture à Okinawa était différente de la nôtre, j’ai compris qu’il existait une relation triangulaire entre le Japon, la Corée et Okinawa. Il y a ici des gens qui écrivent en coréen à propos de leurs expériences et de nous-mêmes. Leur style et leur prose les positionnent souvent à l’avant-garde de nos propres écrivains. Si l’on publiait une anthologie de la littérature japonaise contemporaine, leur contribution serait énorme. Désormais, des gens venus d’ailleurs – de Chine et d’Irak – viennent s’installer au Japon, et un jour ils écriront pour raconter quelle est leur vie dans ce pays. Nous serons sévèrement critiqués. Je crois que ceci est très important.

G.G. : Quel serait le fer de lance de cette critique ?

K.O. : La ségrégation, je pense. Non pas que nous ayons un complexe de supériorité, mais nous avons énormément de mal à prendre contact avec eux. Nous autres Japonais, nous mettons les autres à l’écart, ce qui peut leur poser de sérieux problèmes.

G.G. : Si vous ne vous sentez pas supérieurs à eux, pourquoi les mettre à l’écart ? Par indifférence ou timidité ?

K.O. : Quand on en parle entre nous, nous préférons parler de timidité. Quand ce sont eux qui parlent de nous, alors ils disent que c’est par indifférence.

G.G. : Pendant votre jeunesse, vous avez étudié Jean-Paul Sartre qui était peut-être davantage un grand symbole intellectuel qu’un grand écrivain. Le Japon a-t-il jamais connu un phénomène de cet ordre ? Je veux dire, a-t-il jamais eu un écrivain écouté par tous, susceptible d’aller à contre-courant de tout, aussi bien moralement que politiquement ?

K.O. : Non, pas vraiment. Ce n’est pas dans la tradition japonaise. Bien entendu, nous avons beaucoup d’intellectuels en mesure de tenir de longs discours sur Hegel, Edward Saïd, Frederic Jameson, etc. Ils savent tout, mais ils manquent aussi bien de courage que de regard critique. Je veux dire, ils lisent et aiment Michel Tournier, mais n’auraient jamais des attitudes d’intellectuels engagés.

G.G. : Est-ce à cause des différences d’image culturelle ? Parce que vous respectez l’autorité ?

K.O. : De ce point de vue, la distance entre la France et le Japon est un véritable gouffre. Sartre serait-il venu visiter le Japon, qu’il aurait été accueilli comme un dieu. Nos intellectuels ont toujours été comme ça. Le seul fait de connaître Sartre les aurait hissés au sommet de la hiérarchie intellectuelle. Et bien entendu, tout le monde a envie d’être au sommet, personne n’a envie de se retrouver exclu pour avoir posé une question impertinente.

G.G. : Vous êtes non seulement un écrivain de fiction, mais une personne très active politiquement. Pouvez-vous nous parler de votre action ?

K.O. : J’ai commencé à écrire des essais politiques à l’âge de vingt-cinq ans. J’ai continué pendant dix ou quinze ans. Par la suite, on a dit qu’Oé avait laissé tomber l’essai politique. C’est faux. A partir de quarante ans, j’ai cherché à donner à mes romans plus de solidité, de sorte que j’ai en effet renoncé aux essais. Mais c’est maintenant au cœur de mes romans que je poursuis ma lutte.

Au fond, mon attitude politique se confond avec mon attitude culturelle. Quand j’écris un roman, j’écris toujours un essai. Cependant, je ressens ces temps-ci le besoin urgent de me remettre au journalisme politique. Dès l’année prochaine, je vais publier un recueil de mes discours et conférences sur le programme nucléaire, les relations internationales entre les Etats-Unis et le Japon. C’est d’une certaine manière un retour à l’essai.

G.G. : La question nucléaire est-elle toujours au centre de votre engagement politique ?

K.O. : Oui, c’est pour moi la question numéro un, et je continue à militer sur ce terrain. Il y a quelques semaines de cela, j’ai participé à une très petite manifestation à Tokyo devant notre parlement. Ni les conservateurs, ni les socialistes n’ont la moindre intention de réfléchir là-dessus.

G.G. : Comment vous situez-vous politiquement ?

K.O. : Au fond, je suis un libéral, même si je milite depuis longtemps avec le parti socialiste. Mais pour être honnête, il y a aussi un anarchiste en moi. Je sympathise avec un certain nombre de leurs idées.

G.G. : Cela aurait-il quelque chose à voir avec le fait que vous êtes opposé à l’urbanisation à outrance de cette fin de siècle ? Tokyo est devenue un monstre, gigantesque, d’une folle complexité.

K.O. : Je me suis entretenu de ce sujet il y a dix ans avec Octavio Paz, à Mexico, à l’époque où j’enseignais à l’université de cette ville. Je lui ai dit que j’étais contre l’urbanisme. Octavio m’a répondu qu’il était impossible de revenir en arrière. Il avait cent pour cent raison. Ce contre quoi je lutte, c’est l’expansion mégalomaniaque à la japonaise, qui est catastrophique. Il faut chercher à mieux préciser le profil de nos cités futures.

G.G. : Jusqu’à quel point l’esprit du débat intellectuel et politique est-il ouvert dans votre pays ? Avez-vous le droit à la parole en qualité d’intellectuel ? Vos propos ont-ils un poids ou restez-vous en marge ?

K.O. : Vous posez là des questions capitales. À mon avis, les intellectuels aujourd’hui sont impuissants. Il faut en gros accuser l’histoire de ces cinquante dernières années. En 1960, il y a eu une lutte terrible entre la population et le gouvernement. Nous autres intellectuels étions contre le traité de paix entre les États-Unis et le Japon. Nous avons essuyé un échec, un échec cuisant. Notre rôle et notre impact en ont pris un sacré coup. Un grand nombre d’intellectuels pensent que leur voix porte encore, alors qu’en réalité ils sont à l’écart de la population. Personne ne nous consulte en matière de choix politique ; les hommes politiques n’ont que faire de notre opinion. De sorte que notre démocratie est très imparfaite. Ni les intellectuels, ni les groupes d’opposition ne participent au débat national.

G.G. : Le corporatisme ne constitue-t-il pas un courant très puissant au Japon ? Je pense aux grandes compagnies et à leur influence économique. Je pense aussi à ces employés qui ont l’impression d’appartenir à une famille. L’individualisme, qui est à la base de toute vie intellectuelle, semble jouer un rôle mineur ici – à moins que je ne me trompe ?

K.O. : J’ai le regret d’avoir à vous répondre que je suis d’accord avec vous. Bien entendu, le Japon n’ignore pas l’individualisme. Mais il n’y est guère développé. Ce qui sape la diversité politique et donne une base extrêmement solide à notre parti conservateur qui ne se prive pas de faire appel à la loyauté de la population. Le vent nouveau souffle désormais du côté des femmes. Lors de mes conférences et de mes lectures, je vois surtout des femmes dans le public. Les femmes de trente à quarante ans, en particulier, sont très indépendantes. Le renouveau au Japon viendra à coup sûr des femmes.

G.G. : Je pense que vous constateriez le même phénomène en Europe. Ce sont aussi les femmes qui se sentent vraiment concernées par la culture, ce sont elles qui achètent et lisent les livres, qui se rendent à des conférences, etc… Au fait, qui sont vos lecteurs, des femmes ?

K.O. : Presque toutes les lettres que je reçois sont des lettres de femmes, et elles sont très encourageantes. Depuis vingt ans, je parle dans mes livres de mon fils qui a souffert d’une maladie cérébrale. Cela explique peut-être l’intérêt que prennent les femmes à mon travail : ce sont elles qui prennent soin de leurs enfants quand ils sont malades. Quant à mes lecteurs masculins d’il y a trente ans, ils se sont volatilisés. Je ne sais où ils sont passés.

G.G. : Vous dites que le thème de votre fils et de sa maladie cérébrale est récurrent dans votre travail. À un moment donné, vous avez assumé votre responsabilité de père en refusant que votre fils soit placé dans une institution spécialisée. La « responsabilité » de l’individu n’est-elle pas un mot-clé dans votre œuvre littéraire ?

K.O. : La responsabilité que j’assume vis-à-vis de mon fils ou des gens de mon village, oui, elle est essentielle pour moi, tant en ma qualité d’homme que d’écrivain. À propos, l’an dernier, mon fils a sorti son premier disque, avec ses compositions pour piano et flûte. Il est resté au hit-parade vingt semaines d’affilée et s’est vendu à soixante mille exemplaires. La plus grosse vente de musique contemporaine au Japon. Il a aussi été le lauréat d’un prix prestigieux. J’en suis à la fois fier et heureux, bien sûr. Mon fils, m’avaient dit les médecins à sa naissance, ne serait jamais capable de se développer intellectuellement.

G.G. : Prendre soin de votre fils, c’était aussi prendre soin de la prochaine génération. Quelle place cela tient-il dans votre vie d’écrivain ? Je veux dire, comment envisagez-vous la transmission des traditions ?

K.O. : Je suis justement en train d’organiser une série de conférences. Chaque mois, je demande à un ami artiste de donner une conférence sur la question suivante : que léguer à la prochaine génération ? Qu’est-ce qui vaut vraiment la peine d’être transmis en héritage ? C’est à mes yeux une question primordiale. Comme de trouver la langue qui nous permettrait de dire ce que nous sommes. Un retour au style ancien et aux réalités d’autrefois me paraît dangereux. Il faut déconstruire.

G.G. : Que signifie pour vous le mot « déconstruire » ? J’ai l’impression que nous ne l’utilisons pas dans le même sens.

K.O. : Quand j’écris un roman, je commence par un brouillon que je déconstruis dans un deuxième temps. Je le réécris. En ce moment, je travaille à ce qui va être mon dernier roman. Je vais mettre un point final à l’histoire de mon petit village imaginaire.

G.G. : Dans la tradition juive, on trouve un concept qui s’exprime par le mot « Tikkun ». Cela signifie « soigner le monde ». C’est en notre pouvoir, à nous autres êtres humains. Et quelquefois, en lisant vos livres, j’ai l’impression que c’est ce que vous faites : vous soignez le Japon, vous réduisez la distance entre l’ancien monde qui a disparu et le monde nouveau qui est parfois inhumain, ou plutôt qui favorise les hommes sur le plan matériel mais pas sur le plan spirituel. Pris entre ces extrêmes, le Japon est un malade qui a besoin de soins. Cette description vous convient-elle ?

K.O. : Absolument. C’est tout à fait juste. « Tikkun », je ne connaissais pas ce mot, mais c’est exactement à quoi je m’emploie. A soigner. C’est la vocation de mes livres.

Traduit de l’anglais par Isabelle Chapman.