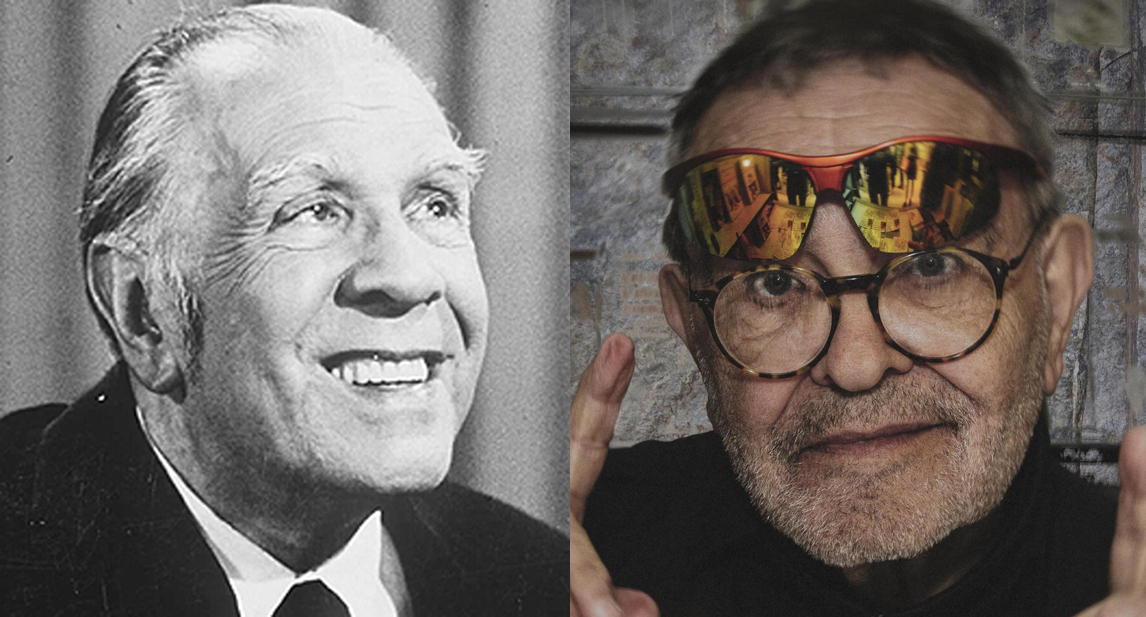

Mon premier souvenir de l’écrivain africain Fernando Arrabal est très net. Je le rencontre un soir de 1963 dans un hôtel de la rue Sébastien Bottin à Paris. Il me semble l’entrevoir derrière le fond illusoire des miroirs d’un salon. Je me souviens clairement (mais je n’ai pas le droit de prononcer ce verbe sacré, seul Irineo à la grande mémoire l’a eu, mais il est mort) de sa voix enfantine, posée, exempte des sifflements italiens de maintenant et des brusqueries castillanes. Nous parlons de Funes «à la grande mémoire» et il me dit lentement dans ma langue :

– Et à propos de mémoire dans votre récit «Pierre Ménard auteur du Quichotte» vous citez comme faisant partie de l’oeuvre visible de cet écrivain «un article technique sur la possibilité d’enrichir les échecs en éliminant l’un des pions de la tour. Ménard propose, recommande, discute et finit par repousser cette innovation. Imaginons la partie sans le pion «a» (ou «h») de chacun des adversaires. Le premier coup serait : 1. TxTa8. Et le deuxième : les noirs abandonnent ! Qu’a-t-il voulu dire ? Est-ce une énigme ou une erreur provoquée par votre (sa) mémoire ?

Je me suis aussitôt souvenu qu’en 1935, avec Bioy Casares, nous avions pensé écrire un roman à la première personne dont le narrateur se laisserait aller à des contradictions qui permettraient à un très petit nombre de lecteurs de deviner une réalité atroce ou banale.

J’allais lui répondre quand est apparu le poète français Luc Hourcade, qui était soumis à la moins perspicace des passions avec le patriotisme : la ferveur pour les classiques. Ce nous fut impossible de parler de Ménard tandis que nous écoutions perversement répétées ses différentes versions en alexandrins du sonnet «Varia memoria que en mil olvidos» («Capricieuse mémoire qui en mille oublis»).

Des années plus tard, en avril 1985, Fernando Arrabal et moi-même nous sommes de nouveau rencontrés, cette fois à Tokyo. Dès que j’ai su qu’il était en face de moi j’ai voulu répondre à la question qu’il m’avait posée 22 ans auparavant.

Je lui ai dit que Pierre Ménard est le premier récit que j’ai écrit. Le fait est advenu peu après la mort de mon père. A sa mort j’ai compris que, comme Jorge Luis Borges, il était dieu, il était alchimiste, il était conquistador, il était calendrier, il était monde… ce qui était une façon épuisante de dire qu’il n’était pas. Comme je ne connaissais pas un plaisir plus subtil que la pensée ni une aventure plus passionnante que celle de parcourir les méandres de la mémoire, je m’y suis livré.

– Mais pourquoi avez-vous précisément écrit «Pierre Ménard» ?

– J’ai pensé que si nous imaginons un terme infini, avec d’infinies variations, circonstances et modifications, on ne pourrait pas ne pas avoir écrit au moins une fois «Les mémoires d’outre-tombe». Pourquoi pas «Pierre Ménard» ?

– Votre père était écrivain ?

– C’était surtout un excellent joueur d’échecs qui m’a appris ce jeu.

Nous, les aveugles, bien que nous ne puissions pas voir les visages, nous parvenons à capter la respiration et les pauses et nous surprenons même l’ineffable intérêt qu’un mot ou un souffle peut susciter. Fernando Arrabal imaginait peut-être qu’une fois mort mon maître d’échecs (qui accessoirement était mon père) je pouvais, moi, profaner les échiquiers, entrer à cheval dans les bibliothèques échiquéennes et brûler les livres des maîtres, craignant que les lettres ne cachent des louanges au dieu des échecs, qui est un château d’ébène.

Je lui ai dit que mon père m’avait expliqué certains mystères de la mémoire et s’était servi d’un échiquier pour me révéler «L’énigme de Zénon» aussi nommée «Le paradoxe d’Achille et la tortue», qui permet de nier la réalité de la vitesse à cause du point intermédiaire.

Mon interlocuteur, pensant peut-être que l’histoire est un cercle bordé de peau de tigre et que rien n’est qui n’ait été et ne sera, a tenu pour bonne ma réponse. A partir de cet instant, notre conversation, comme un labyrinthe qui se tressait et se dénouait à l’infini, a bifurqué dans plusieurs directions, malgré notre volonté commune de terminer notre conversation sur la partie hétérodoxe de Pierre Ménard.

Deux jours plus tard j’ai su que, tandis que Fernando Arrabal traversait le pôle Nord pour rentrer à Paris, il avait éprouvé cette suspecte clarté de la lucidité que j’avais irrationnellement ressentie moi aussi en survolant ce lieu artificiel comme un point zéro de la mémoire. J’ai pensé à notre conversation. C’est alors seulement que j’ai remarqué que je ne comprenais pas quel pouvait avoir été le raisonnement de mon père pour expliquer l’énigme.

Mon exposé de l’explication de mon père, comme je l’avais rapporté à Fernando Arrabal, avait peut-être été bref, et sans doute pauvre, mais pas impartial. Mais… je ne peux plus le reprendre avec ses détails car il a disparu de ma mémoire après ce dernier récit.

Miguel Najdorf a joué 40 parties d’échecs «aveugle» lors d’une simultanée qui eut lieu à São Paulo en 1942. Cyrus, roi des Perses, avait appelé par leurs noms tous les soldats de ses armées. «Mitridante re di Ponto» rendait justice en 22 langues. Mais seul Ireneo Funes eut une mémoire infaillible qui lui laissait entrevoir un monde vertigineux et banal.

J’ai souvent pensé que la mémoire accomplit une tâche interminable et inutile. En constatant que j’avais oublié cinquante ans après le raisonnement de mon père, j’ai senti, comme me l’avait dit Funes, que le souvenir est une sensation minutieuse et vive comme la jouissance physique ou le tourment. Si penser c’est oublier les différences et abstraire ou généraliser, cet insignifiant oubli s’est révélé être comme la seconde mort de mon père.