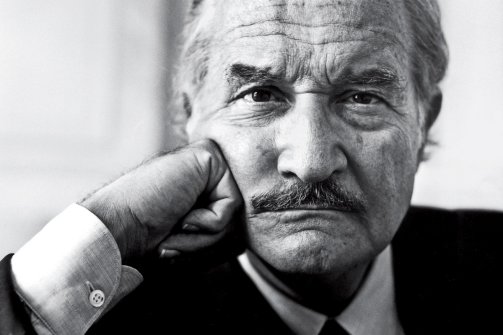

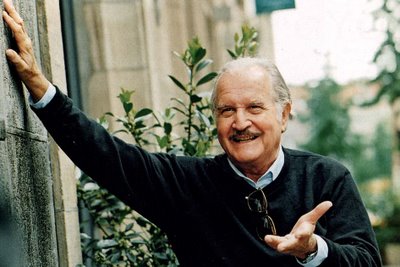

Carlos Fuentes, témoin du siècle

Carlos Fuentes aura été le type-même de l’écrivain engagé. A la fois dans ses romans, ses essais politiques, sa vie publique.

La littérature, chez Fuentes, excède la sphère de la fiction. Elle est le chant du monde, la partie non-écrite du réel, même si ses romans n’étaient jamais, au grand jamais, des applications littéraires de ses idées politiques et la traduction de ses vues sur le temps et l’histoire, privilégiant à l’inverse les oppositions, les antagonismes entre les personnages, et laissant, à chaque fois, l’imagination et les mots prendre le pas sur le monde réel.

Reste que Carlos Fuentes, révolutionnaire, marxiste et pro-castriste, bien que défroqué en 1971, est demeuré jusqu’à la fin un homme de gauche et un anti-impérialiste sans concession (Contre Bush, 2004), pour qui littérature et politique ont intimement partie liée.

La mort d’Artemio Cruz (1962) raconte les derniers jours d’un homme, jadis révolutionnaire zapatiste, ayant trahi ses idéaux de jeunesse et son amour d’une femme, devenu, de compromissions en renoncements, un cacique du pouvoir d’Etat et un potentat sans âme.

Les années avec Laura Diaz (1999) reviennent, entre autres, sur le massacre des étudiants mexicains sur la Place des trois Cultures de Mexico, à la veille des Jeux olympiques de 1968. En protestation, Fuentes avait alors démissionné de ses fonctions publiques.

Il écrivit un essai politique, Temps mexicain (1972) contre le Parti Révolutionnaire Institutionnel, au pouvoir depuis plus de trente ans, mais n’en fut pas moins nommé ambassadeur du Mexique à Paris (1972-74), puis, de retour à Mexico, organisa la venue plus que houleuse des Nouveaux Philosophes français dans les universités mexicaines, alors totalement acquises au marxisme et à l’idée de révolution (1977).

Il soutint en 1995 le soulèvement zapatiste des Indiens du Chiapas, emmenés par le sous-commandant Marcos, tout en n’en partageant pas l’extrémisme et la posture indigéniste, anti-hispanique.

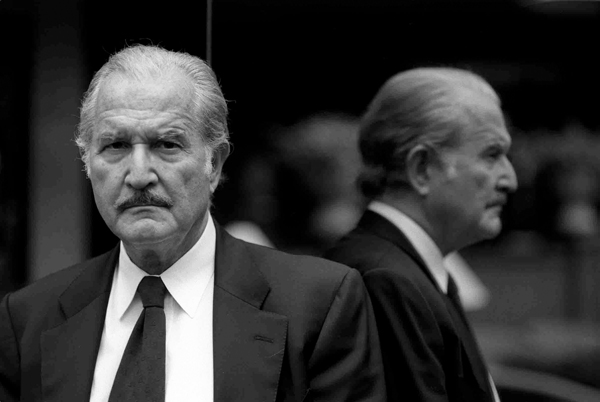

Sa brouille pour des raisons de rivalité littéraire en 1988 avec Octavio Paz, son ami et alter ego en poésie, avec qui il avait fondé en 1955 La Revue mexicaine de littérature ainsi que les Editions Siglo XXI, mais passé, lui, à droite, est presqu’aussi célèbre que la brouille entre Sartre et Camus.

Jusqu’à ses derniers jours, Carlos Fuentes aura été une conscience de gauche dans son siècle. C’était un Juste.

TÉMOIN DU SIÈCLE – par Carlos Fuentes

(Extraits, RDJ n°12, janvier 1994)

Quand les peuples perdent la sécurité ou le refuge (intellectuel autant que social) que leur donnait le système déchu, ils se réfugient dans les liens d’identification anciens : le nationalisme, l’appartenance ethnique, le fondamentalisme religieux, avec toutes les attitudes de xénophobie, de séparatisme, qui s’ensuivent.

*

Ce qui est redoutable, aujourd’hui, c’est qu’on a simultanément une explosion des informations, et une implosion des significations. C’est un phénomène permanent. Pouvons-nous transformer ce phénomène d’expansion énorme, universelle, cosmique, des moyens d’information, en quelque chose de positif ? Est-ce qu’on peut résister à cette raréfaction des significations, alors même que les informations prolifèrent ? Est-ce qu’on peut lutter contre l’uniformisation des perceptions ? Il y a là un défi, et on ne peut qu’avoir envie de le relever.

*

Wilhelm Reich explique que, tandis que les socialistes et les communistes luttaient sur le terrain de ce qu’ils appelaient « l’infrastructure économique », Hitler, lui, s’était rendu compte que la véritable infrastructure était culturelle, et c’est en séquestrant la culture qu’il a réussi.

*

Un agenda s’impose, pour lequel nous n’étions pas préparés. Un agenda qui s’est formé pendant les cinquante ans de guerre froide, et qui nous était invisible. Toute une série de questions à traiter d’urgence, que la guerre froide avait occultées. La question de l’écologie, de la destinée de la planète. Celle des femmes, du droit des femmes à l’avortement, à la maîtrise de leur corps. Celle des différences Nord-Sud, qu’il faut aborder sérieusement, loin de toute démagogie tiers-mondiste. Celles des relations sociales et des relations de travail à l’intérieur des sociétés industrialisées, et des sociétés en développement. Soudainement, vous, les sociétés industrialisées, vous vous trouvez devant un problème qui va être difficile à résoudre, et que personne n’avait prévu : le fait que la croissance ne signifie par automatiquement l’emploi. Vous êtes de plus en plus productifs, et vous avez de plus en plus de chômage. Personne ne s’attendait à ça.

*

Pour la première fois dans notre histoire, l’Amérique latine et les Etats-Unis ont plus de choses qui les font se ressembler que des choses qui les distinguent. C’est toute la question de la crise de la civilisation urbaine, cette civilisation qui est en crise à New York comme à Mexico, à Los Angeles comme à Rio de Janeiro, à Detroit comme à Lima. Ce sont les mêmes problèmes partout : l’exclusion de masses énormes de population, les sans-logis, les épidémies modernes, le chômage, la délinquance, la drogue, la violence, le crime, la dégradation de l’éducation. Il y a une incroyable communauté de problèmes.

Le baroque contre l’orthodoxie

(Extraits, RDJ, n°1, mai 1990)

Une culture qui se veut « pure », et qui ferme ses frontières à l’invasion d’autres cultures, est une culture destinée à périr. On ne se retrouve soi-même, on ne trouve son identité que dans le contact avec l’autre. Nous ne sommes ce que nous sommes que dans la connaissance de ce que nous ne sommes pas. J’ai toujours dit et pensé qu’il valait mieux être grec qu’aztèque ! La Grèce est devenue la Grèce grâce au défi asiatique, perse qui donne une identité à la Grèce au moment où elle embrasse l’autre ; alors que l’Empire aztèque meurt de peur et d’étonnement en découvrant qu’il y a un Autre, Cortès, dont il ne soupçonnait même pas l’existence, sinon en le percevant comme un retour des Dieux.

*

Marx était « moderne », et on devait être moderne (le modernisme est notre fétichisme, en Amérique latine), mais notre marxisme prolongeait et dissimulait une autre conception, plus enfouie, qui était la conception politique de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin : ce sont eux qui ont été les vrais maîtres à penser de tout un continent. Pendant trois siècles, toute l’Amérique hispanique, du Mexique à l’Argentine, se mit à l’école politique de saint Thomas d’Aquin, selon l’idée que le bien commun est la suprême valeur politique, et s’obtient à travers l’action collective, de façon unifiée, avec une seule direction, et non à travers la pluralité ou la multiplicité des voix… C’est cela qui est profondément enraciné chez nous, et le marxisme n’en a été qu’une version un peu modernisée…

*

La grande tragédie de la modernité a été d’oublier la tragédie. De croire que l’Histoire et le bonheur pouvaient coïncider, ce qui est une illusion… Pour nous, en Amérique latine, il y a ce grand albatros qui pèse sur nos épaules, et qui est l’utopie. Nous étions destinés à l’utopie, nous devions être le continent du bonheur : et quel désastre, quand l’utopie s’est incarnée !

*

Aujourd’hui, beaucoup de choses changent dans le monde, mais ce qui ne change pas, c’est l’hégémonisme nord-américain sur le continent latino-américain. Comment va-t-on se défendre, comment va-t-on affirmer notre droit à chercher nos propres voies politiques et culturelles, face à cet énorme pouvoir nord-américain ?… Peut-être le marxisme a-t-il été une réponse dans le passé, il ne le sera plus dans l’avenir, mais la question reste posée, le danger reste toujours là. La référence à Marx, à Lénine, va disparaitre, mais il faudra toujours lutter contre les hégémonies, les interventions, les exploitations, les manipulations, qui nous viennent des Etats-Unis.

Je suis de la caraïbe et j’aime Carlos Fuentes et beaucoup d’autres écrivains Sud-Américains.