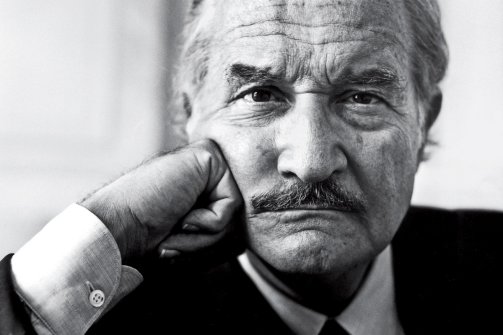

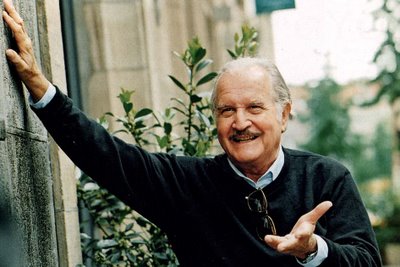

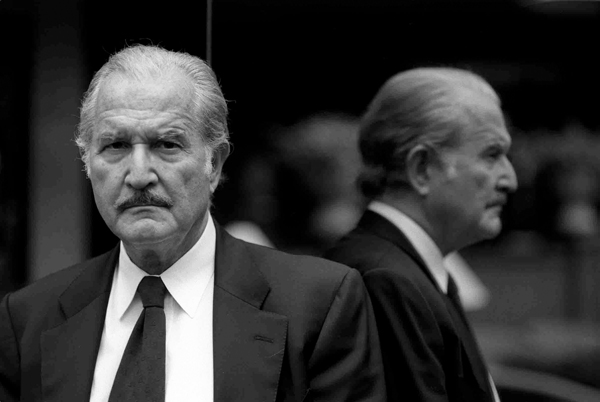

Le Don Quichotte des Lettres sud-américaines est mort le 15 mai dernier à Mexico, à l’âge de 84 ans.

La Règle du Jeu, comme tant de ses fidèles de par le monde, perd un ami, qui fut aussi un des parrains tutélaires de notre revue dans les années 90, et nous étions restés très proches de lui. La dernière rencontre entre Fuentes et Lévy de retour de Libye, eut lieu cet été dans ce midi de la France, qu’il aimait par-dessus tout, même s’il vécut à Londres.

Révolutionnaire, homme de gauche, intellectuel cosmopolite, personnage d’une parfaite élégance, aristocrate d’esprit et de cœur, ambassadeur francophile, Carlos Fuentes fut un seigneur fraternel, homme de la plus haute parole et aventurier magnifique de l’écrit, qui maria en lui-même et dans ses livres, La plus limpide région, La mort d’Artemio Cruz, et l’immortelle Terra Nostra, l’héritage indien de son Mexique natal et l’héritage de Colomb et Cervantès, son maître, qu’il relisait chaque année, écrivant à un rythme irrépressible dans une langue baroque qui est un hymne au dialogue des civilisations et des valeurs.

Par-dessus tout, dans la grande tradition de la littérature occidentale et russe, il a fait du roman l’arme incontournable de la liberté de dire, de penser et de vivre contradictoirement la condition humaine, dans un monde perpétuellement tenté par l’intolérance, la sacralisation religieuse et les totalitarismes d’État.

La Règle du Jeu inaugure aujourd’hui, en quatre livraisons, la publication des contributions de Carlos Fuentes à notre revue : A quoi sert un romancier ? Carlos Fuentes, témoin du siècle. L’Amérique latine aujourd’hui. Un continent et son histoire.

Dans les extraits qui suivent, on trouvera résumée la position de Carlos Fuentes sur le roman comme arène d’affrontement des langages, des civilisations et des temps historiques. La non-incompatibilité des contraires, pour le mexicain Fuentes au confluent de deux cultures, indienne et hispanique, qui se mêlèrent dans un syncrétisme perpétuellement aléatoire, fait la richesse des civilisations, leur beauté et leur dynamique, toujours en conflit avec elles-mêmes. Notre place n’est pas fixe dans le monde.

Le roman, pour Fuentes, explore notre incomplétude, problématise notre condition, proclame la non-clôture des hommes dans un destin historico-religieux dicté d’en haut. Le roman est le contraire du dogme, du sacré, le contraire de ce qu’il appelait la Vox Magna. Le roman remet tout en jeu. Il est l’ennemi de l’intolérance, il est hétérodoxe, polyphonique, mélange des genres. Fuentes, qui fut marxiste avant de rompre avec Castro lors de la répression des homosexuels cubains, croyait dans le pouvoir révolutionnaire du roman pour changer les sociétés. Même si, ajoutait-il, « le poids de la liberté peut être plus lourd que les chaînes de l’esclavage. »

*

A quoi sert un romancier ? – selon Carlos Fuentes

Avec Salman Rushdie (RDJ, n°10, mai 1993)

Mikhaïl Bakhtine fut probablement le plus grand théoricien du roman de notre siècle. Sa vie est aussi exemplaire que ses livres. Ses idées hétérodoxes lui valurent d’être envoyé au fin fond de l’Union soviétique par les bureaucrates littéraires du stalinisme. Quand vint, sous Khrouchtchev, le temps de la réhabilitation, il ne put en bénéficier et être réhabilité, car on ne l’accusa jamais de rien. Il fut victime d’une intolérance sans visage. La Némésis politique de Bakhtine fut Staline, mais son symbole littéraire fut Kafka.

J’ai beaucoup pensé à Bakhtine ces jours-ci, en pensant à mon ami Salman Rushdie. L’œuvre de Rushdie convient parfaitement à la définition bakhtienne de notre temps comme ère de langages affrontés. Le roman est l’arène privilégiée où les langages en conflit peuvent se rencontrer, en réunissant, en tension et dialogue, non seulement des personnages opposés, mais aussi des civilisations entières, des époques historiques distantes, des niveaux sociaux différents et d’autres réalités de la vie humaine.

Dans le roman, des réalités généralement séparées peuvent se rencontrer grâce au dialogue. Il ne s’agit pas d’un exercice gratuit, car il révèle des idées fondamentales. La première, c’est que dans un dialogue personne n’a entièrement raison. Nul ne possède de vérité absolue. Nul n’est le maître de l’histoire. L’autre et moi, sommes l’histoire que nous faisons tous deux, nous n’existons par encore. Nous sommes en gestation. Pas achevés. De par sa nature, le roman indique que nous sommes des êtres inachevés et que nous n’avons pas dit notre dernier mot.

C’est ce qu’exprime Milan Kundera quand il propose de voir dans le roman une redéfinition constante des êtres humains comme problèmes, jamais comme vérités closes, achevées. Mais c’est précisément ce que les ayatollahs ne peuvent tolérer. Pour eux, la réalité a été définie dogmatiquement, une fois pour toutes, par un texte sacré. Or un texte sacré est, par définition, un texte achevé et exclusif. On ne peut rien y ajouter. Il est sa propre Vox Magna.

Le texte sacré offre un refuge parfait à ceux qui ne sont pas sûrs d’eux et qui dès lors, sous la protection du texte dogmatique, entreprennent d’excommunier ceux dont l’assurance consiste à chercher la vérité, non à la posséder. Luis Buñuel le disait de manière inimitable : « Je donnerais ma vie pour un homme cherchant la vérité, mais je tuerais un homme croyant avoir trouvé la vérité. »

Ce trait d’esprit buñuelien connaît, a contrario, une actualité dramatique dans l’Affaire des Versets Sataniques. Un auteur qui cherche la vérité a été condamné à mort par une hiérarchie ecclésiastique dont l’incertitude prend le masque de la prétention à posséder la vérité. Cependant, les ayatollahs ont rendu un grand service, non à l’Islam, mais à la littérature. Ils ont rabaissé et caricaturé leur propre foi. Mais ils ont attiré la distraite attention du monde sur le pouvoir des mots, de la littérature et de l’imagination, de façon totalement imprévue dans la philosophie Khomeiny.

Car l’intolérance des ayatollahs ne se contente pas de mettre en lumière l’œuvre de Salman Rushdie. En dénonçant l’imagination de l’auteur comme une chose tellement dangereuse qu’elle mérite la peine capitale, les sectaires ont obligé tout le monde, partout, à se demander ce que peut dire la littérature qui la rende si puissante et, aussi, si dangereuse.

Dans un fameux commentaire, Philip Roth a fait une fois cette distinction entre les réactions que la littérature pouvait provoquer : « Dans les régimes totalitaires, tout est important mais rien n’a de valeur; dans les démocraties libérales, en revanche , rien n’est important et tout a de la valeur » . Soudain, les Versets sataniques ont lancé le « rien n’a de valeur» de l’intolérance sur la place publique de l’indifférence démocratique. Soudain tout le monde se rend compte que tout est important, qu’il ait de la valeur ou pas.

Je ne crois pas qu’il y ait un seul écrivain intelligent au monde qui ne se sente menacé par les possibilités si mélodramatiquement ouvertes par cette croisade contre l’imagination. Croyez-vous que cela peut se produire ici – dans les deux Europes, les deux Amériques, l’Asie, l’Afrique ou l’Océanie ? Eh bien ! pariez votre dernier peso, dollar, livre ou yen que oui.

Disant la même chose que Roth, Italo Calvino écrit que « lorsque la politique fait trop cas de la littérature, c’est mauvais signe, surtout pour la littérature ». Mais c’est également mauvais lorsque la politique ne veut pas même entendre le mot «littérature». Cela signifie que la société a peur d’user d’un langage qui mette en doute les certitudes qu’elle nourrit sur elle-même.

Il n’est d’autre façon d’explorer, librement et profitablement, les possibilités de notre humanité achevée. Aucune autre façon de refuser la mort du passé qu’en le rendant présent à la mémoire. Aucune autre façon de donner effectivement vie au futur qu’en lui manifestant notre désir, aujourd’hui.

Que ces activités essentielles de l’esprit humain soient refusées au nom d’un dogmatisme aveugle quoique omniscient, perclus quoique activement homicide, c’est une farce mais c’est aussi un crime. Salman Rushdie a rendu service au véritable esprit religieux en imaginant, avec éclat, les tensions et compléments de la religion avec l’esprit séculier.

L’humour, bien sûr, ne manque pas, non seulement parce que l’éclat de rire est la meilleure arme contre la solennité sectaire et ses prétentions historiques, « objectives » et « réalistes ». Il n’y a pas de langage contemporain qui puisse s’exprimer sans un sens de la diversification du langage lui-même. Quand nous nous comprenions tous, la littérature épique fut possible. Le roman est né à partir du moment où nous ne nous comprenions plus parce que le langage orthodoxe s’était craquelé. Imposer un langage unitaire c’est tuer le roman, mais c’est aussi tuer la société.

Tout cela se comprend mieux après l’affaire Rushdie et ses Versets sataniques. La fiction n’est pas une plaisanterie. C’est une manifestation de la diversité culturelle, personnelle et spirituelle de l’humanité. Elle ne peut se manifester, cette diversité, si elle manifeste seulement une vérité. C’est l’annonce du monde multipolaire et multiculturel qui s’approche. Il n’y a de philosophie unique, de foi unique ou de solution unique qui puisse sacrifier la richesse extrême des cultures humaines. Notre avenir dépend de la liberté croissante du multiracial et du polyculturel à se manifester dans un monde dont les centres de pouvoir surgissent en de nouvelles constellations.

Salman Rushdie a donné une forme artistique à un dilemme préalablement incarné, à divers niveaux, en Occident par les romans de Bernanos, Mauriac et Camus, ainsi que par les films de Bergman, Fellini et Buñuel.

Pouvons-nous nous opposer à ce retour au sacré ? La mentalité religieuse peut-elle fleurir en dehors de la hiérarchie et du dogme religieux ? Ce sont là des questions essentielles pour toute idée de la liberté. Mais le poids de la liberté, comme le savait bien le Grand Inquisiteur de Dostoïevski, peut être plus lourd que les chaînes d’esclavage. « Vivent les chaînes ! » criaient les patriotes espagnols peints par Goya, tandis que leurs libérateurs révolutionnaires, les soldats de Napoléon, les fusillaient. Et dans l’autre sens, Georg Buchner proclama dans son drame sur la Révolution française, La mort de Danton, que puisque Dieu n’existait plus, l’humanité était désormais responsable de son propre destin et ne pouvait transférer ses responsabilités hors de l’humanité elle-même.

L’âge moderne, en ouvrant ainsi les portes à la liberté de faire le bien comme à la liberté de faire le mal, nous a tous placé dans l’obligation de relativiser ces deux libertés. Mais le nom de la liberté relative n’est pas vertu, mais courage. La mauvaise littérature reste au niveau de la vertu. C’est un mélodrame des bons contre les méchants. La bonne littérature s’élève au niveau des valeurs en conflit. C’est ce que Salman Rushdie a fait dans tous ses grands romans : Les Enfants de minuit, La Honte, et maintenant Les Versets sataniques.

Le fait d’avoir dramatisé ce conflit à l’intérieur de la culture islamique ne nous dispense pas, à l’intérieur de la tradition judéo-chrétienne, de considérer les sources de notre propre intolérance ou de nous rendre compte de nos propres limites, quand nos propres symboles entrent en conflit.

Maints artistes en Amérique latine ont été réduits au silence ou ont « disparus » pour ne s’être pas soumis à la vérité officielle. Jean-Luc Godard en Europe et Martin Scorsese aux Etats-Unis ont été attaqués pour avoir exploré sérieusement dans la foi catholique ce que Rushdie explore dans la foi islamique : les combinaisons, les possibilités, les spectres derrière les dogmes. Quelles sont les limites ? Qu’arrive-t-il si un écrivain juif imagine Anna Frank comme une jeune prostituée ? L’intolérance religieuse s’est manifestée plus d’une fois au Mexique. Un comédien fut réduit au silence pour s’être moqué de Benito Juarez. L’irrévérence est encore une barrière infranchissable dans bien des pays latino-américains.

L’expérience de Salman Rushdie dans sa rencontre avec l’intolérance est inquiétante parce qu’elle a révélé une alliance latente entre la lâcheté commerciale et le sectarisme fondamentaliste. Si les libraires et érudits cèdent aux menaces des terroristes et les fanatiques de tous poils découvrent leur fraternité sectaire, qu’elle soit musulmane, chrétienne ou juive, les marges de la liberté dans notre monde se rétréciront rapidement et terriblement.

Pour tout cela, la défense de Salman Rushdie est une défense de nous mêmes. Nous sommes fiers de dire que Rushdie nous a donné à tous de meilleures raisons de comprendre et de protéger la profession littéraire au niveau le plus haut de la créativité, de l’imagination, de l’intelligence et de la responsabilité sociale.

*

L’explosion, l’implosion…

(Extraits, RDJ, N°12, janvier 1994)

L’écrivain joue un rôle indispensable, même si parfois c’est un rôle invisible. Mais ce n’est pas seulement un rôle politique. C’est quelque chose qui met en jeu des fonctions d’une importance fondamentale : l’imagination et le langage. Il n’y a pas de société sans imagination, et pas de société sans langage. Si l’on continue à donner le meilleur de nous-mêmes pour le langage et pour l’imagination, et pour la forme de connaissance spécifique que suscite la littérature, alors on remplit un rôle : la littérature est une sorte de réserve, de réalité latente et nourricière pour la société, même si la société ne s’en rend pas compte. Lorsqu’il y a un Hitler ou un Staline au pouvoir, ou les militaires argentins, ou un Pinochet, alors la société s’en rend compte. Le mot de Günter Grass est toujours valable, selon lequel il a fallu reconstruire la langue allemande après douze années de national-socialisme. C’est un rôle qui nous revient constamment, dans toutes les sociétés du monde, et notamment dans des sociétés d’Amérique latine, où un langage pervers, faux, mensonger, a toujours occupé le centre du théâtre public.

*

Dans le monde de la dictature stalinienne, c’est grâce au roman que les gens s’évadaient, s’amusaient, et ils lisaient énormément. Maintenant qu’ils ont les jeux à la télévision, plus personne, peut-être, à Prague, ou à Budapest, n’aura envie de lire Styron ou Fuentes…

*

Le problème, avec mes romans, c’est que je les conçois comme des produits de l’imagination, et qu’ils finissent toujours plus ou moins par devenir vrais…

Le baroque contre l’orthodoxie

(Extraits, RdJ, N° 1, mai 1990)

Dans le roman, on a besoin de lutter avec le démon de l’espace, en le conquérant avec l’instantanéité du temps.

*

La grande idée de Broch, reprise par l’Art du roman de Kundera : le roman dit ce qui ne peut pas être dit autrement que par le roman.

*

Le roman pose une série de questions qui ne pourraient pas se poser autrement qu’à travers cette sorte de procès-verbal qui consiste à demander constamment : qui êtes-vous ? Connaissez-vous votre père et votre mère ? Reconnaissez-vous vos frères et vos sœurs ? Quel est le nom de ce fleuve ? Comment s’appelait cet oiseau, avant ? Cette montagne ? Ce sont des demandes d’identité que seule la littérature peut produire.