Faire rentrer un monde en soi. Faire entrer un monde à l’intérieur. Dans la chair. Faire entrer les autres et les laisser s’épanouir dans le ventre. Faire entrer une histoire. Une histoire glauque. Une histoire triste. Une histoire joyeuse. Une histoire d’amour. Une histoire d’amitié. Une histoire de famille. De toute façon, une histoire, c’est toujours un peu tout ça à la fois.

Être émue par une voix. Être émue par un visage. Être émue par un ton. Et par un mot. Regarder en y croyant. En pensant que c’est nous, là, sur la scène. Des acteurs comme des frères, des acteurs comme un amant, des acteurs comme des amis.

Vivre sans penser au temps. Que le temps seul est celui de la scène. Alors vivre deux fois, trois fois, quatre fois. Vivre un million de fois. Vivre dans toutes les vies. Et puis pleurer. Et puis rire. Et puis rêver les yeux ouverts.

Et puis, à la fin, avec encore toute cette histoire qui gargouille dans le ventre… et quelle histoire ! Au palais des papes, pendant le festival d’Avignon, Le Soulier de satin. Croiser Thomas Jolly, et lui lancer : « qu’est-ce qu’elles étaient rock ces cérémonies des JO !! ». Le voir sourire. Et, bien sûr, lui dire qu’on l’aime, qu’il nous a fait vibrer lui aussi. Si fort et si souvent. L’inviter pour un entretien. Et sentir encore ce ventre qui m’en fait voir de toutes les couleurs quand il dit : « Avec plaisir. »

Et se revoir. Et parler ensemble de théâtre, de joie, de Gilles Deleuze, et d’Aya Nakamura, de Shakespeare et de toutes ces vies, et de ce monde qui rentre à l’intérieur de soi.

Valentine Carrion : J’imagine que l’on vous a abreuvé de questions sur les Jeux olympiques, mais j’aimerais tout de même commencer l’entretien par vous demander : Quand on a fourni un tel travail et qu’on s’y est autant investi, comment s’en remet-on une fois tout cela terminé ?

Thomas Jolly : Après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, quand nous avons terminé le cycle des quatre cérémonies, Patrick Boucheron, l’historien avec qui nous travaillions, m’a lancé : « On ne s’en remettra pas. » Je me suis dit que, ne venant pas du spectacle vivant, il ne savait pas ce que c’était – certes, on vit des petits deuils après la fin des spectacles, seulement on s’en remet. Mais Patrick Boucheron avait raison. Cela a été une épreuve d’une telle intensité, avec un tel niveau de tension, et un tel impact mondial, que quelque chose est encore en cours de processus chez moi ; je n’ai pas encore fini d’assimiler l’ensemble de ce que j’ai traversé, de cet été fou et des deux ans qui l’ont précédé. Mais, étonnement, je n’ai pas fait la petite dépression post-partum que j’avais prévue. Et je pense que si je ne l’ai pas faite, c’est parce qu’un petit matelas me rattrape du vide que cette traversée crée derrière elle ; ce petit matelas, ce sont les gens qui continuent, encore aujourd’hui, quotidiennement et même pluriquotidiennement, à me remercier, à me parler des cérémonies, à me féliciter – et surtout à me parler d’eux : « Moi, j’étais à tel endroit, avec telle personne, il s’est passé cela, on a vu ceci, après j’en ai parlé avec ma collègue… » C’est beau que les gens me racontent leur soirée. Ils me parlent de joie, ils me parlent d’unité, ils me parlent de fierté : des choses que je n’avais pas envisagées à ce point et qui me font me dire qu’un spectacle de trois heures quarante-cinq peut modifier l’humeur d’un pays – c’est ce dont je ne me remets pas.

Pour la première fois depuis très longtemps, dans un contexte politique chaotique, je me suis en effet sentie, comme des millions de citoyens, fière de mon pays. Ce soir-là, qu’est-ce que la France a dit au monde ?

Elle a dit : « On est tous et toutes différents et différentes, mais on est tous vivants et vivantes au même endroit en même temps. » Et cette réalité indiscutable, cette vérité toute bête est la base d’un vivre-ensemble – appelons-le ainsi – apaisé. L’altérité n’est pas une charge, ce n’est pas un « problème », mais, au contraire, une richesse. Nous pouvons être en « désaccord » sans être en « conflit » ; on a le droit de ne pas être d’accord et pourtant on va quand même respirer le même air, traverser le même pont, aller dîner dans le même restaurant… C’est ce que nous avons dit à la France avec ce spectacle : davantage de choses nous rassemblent que nous divisent, quoi qu’en disent certaines voix politiques, médiatiques ou les réseaux sociaux.

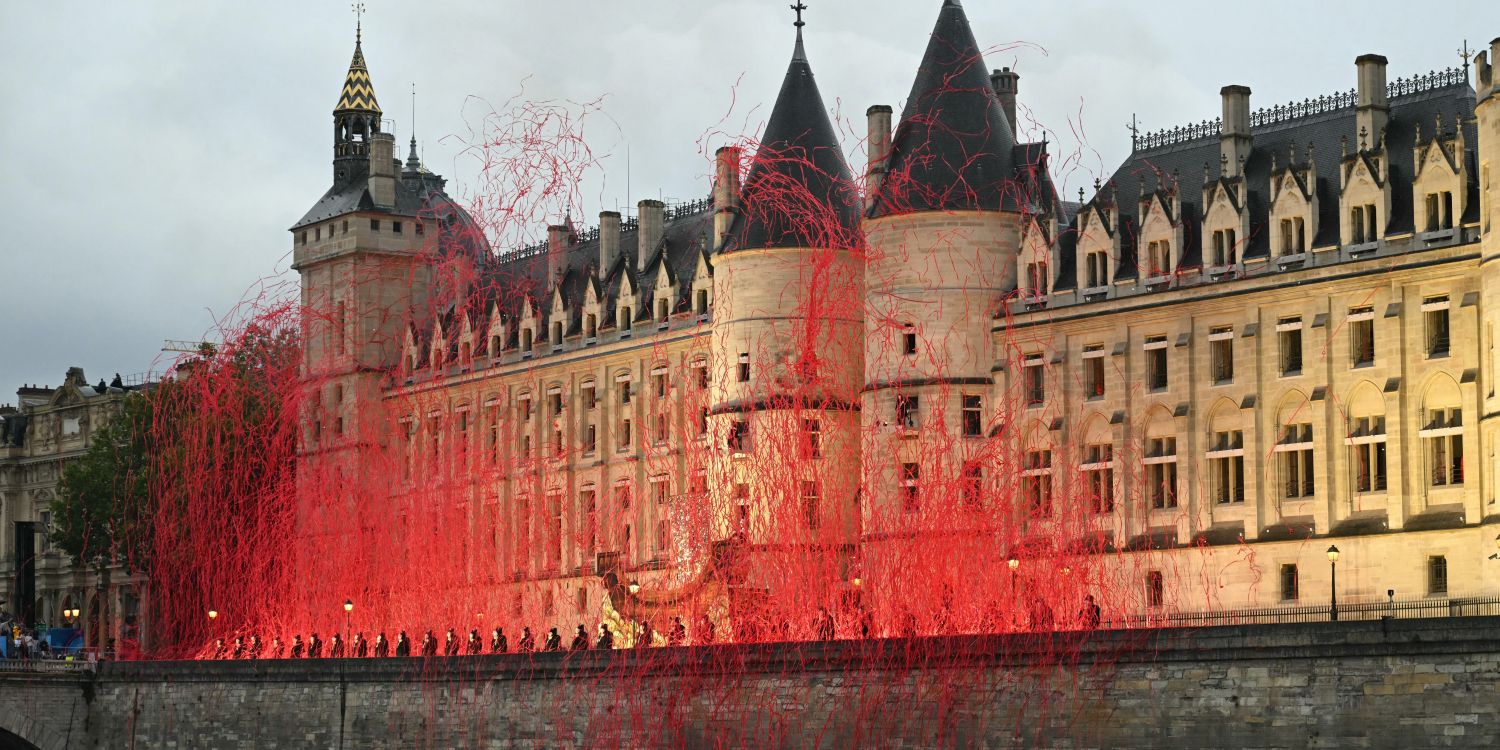

Ce que le monde, lui, a perçu, c’est la créativité, l’audace, la « French touch ». Depuis un an et demi, je parcours le monde pour parler des cérémonies, et c’est ce que l’on me dit partout. C’est curieux car, de l’intérieur, on ne sait pas très bien ce que signifie cet « esprit français », mais à l’extérieur cela semble très clair ; cela tourne autour d’une liberté artistique, d’une originalité. D’abord, on n’a pas fait une cérémonie comme les autres : on l’a sortie du stade. Ensuite, on en a modifié le format, on l’a faite autrement – et on l’a maintenue malgré la pluie.

Parlons-en, de cette pluie. Il faut rappeler que la pluie a commencé à 19h30 et s’est arrêtée à 23h45, et qu’elle est tombée uniquement sur Paris ! Ce trait de pluie sur Paris à cette heure-là, c’est tout de même un peu mystique. Pour moi, cette pluie a finalement été une alliée. Même dans l’adversité, on a décidé de faire ce que nous avions prévu – Je ne vous donne pas les détails du remaniement de la cérémonie, en direct ; devant trois milliards de personnes… Je crois que cela a aussi créé une empathie généralisée. Lorsqu’on fédère toutes ses forces au même endroit, et qu’on sent ce soutien, on est capable de faire de très grandes choses. Certes, en termes de représentation, ce n’était pas parfait artistiquement, mais ce qui comptait, au fond, c’était ce que cela racontait, le sens et l’énergie qu’on y a mis. Cela vaut pour les arts du spectacle en général : scénographies sublimes, décors sublimes, costumes sublimes, d’accord, mais au fond, d’où vient la force ? Si des metteurs en scène ont réussi à faire de grandes œuvres avec une chaise et trois ampoules – je pense à Peter Brook –, c’est que la force ne réside pas uniquement dans l’image.

Quand je vous ai rencontré il y a quelques mois et que je vous ai dit, que j’avais trouvé la cérémonie d’ouverture des JO « vraiment très rock », vous avez ri et vous m’avez répondu : « On a essayé de faire quelque chose de républicain. » Qu’avez-vous voulu dire par là ?

La république est un très beau modèle. Un modèle à la fois inclusif et perfectible, que je suis convaincu qu’il faut défendre. Ce n’était pas le soir – ni le lieu, ni l’endroit – où il fallait être partisan. Notre mission était de représenter la France, toute la France, et pas seulement une partie de la France. Pour ce faire, nous avions deux sources d’inspiration : d’une part, le parcours des douze kilomètres sur la Seine (ou des deux quais de six kilomètres chacun), les monuments et ce qu’ils racontaient, mais aussi les histoires picturale, musicale, photographique et cinématographique de Paris. D’autre part, la république. Comment faire un portrait de la république ? Parce que, finalement, c’est la république qui parle le mieux de nous. La République est inclusive : on peut y débattre des questions de genre et de sexualité, et y affirmer librement la manière d’être au monde que l’on choisit.

Bien sûr, tout n’y est pas parfait, et cet ensemble demeure fragile ; il pourrait même régresser, tant il dépend de nombreux facteurs. Mais c’est ce modèle que nous avons voulu défendre, et je pense que le monde en a été ému.

Vous dites « rock », d’autres ont dit « woke », d’autres encore « parisienne ». Certes, c’était parisien, puisqu’il s’agissait de « Paris 2024 », et non de Besançon. Par contre, ce n’était pas du tout woke. Par cette cérémonie, nous avons aussi voulu dire que nous – Françaises, Français, et tous les autres – refusons de nous laisser enfermer dans des oppositions simplistes, entre jeunes et vieux, entre « woke » et « réacs », parce que nous valons mieux que cela. Il y a des gens – la cérémonie l’a démontré –, et plus qu’on ne pense, qui aiment à la fois le rap et l’opéra. Il y a des gens qui aiment le ballet et le breakdance ; c’est compatible, cela existe. D’ailleurs, certains artistes sont doués dans plusieurs disciplines qu’on croit être hermétiques ou très éloignées les unes des autres – je pense notamment à Marina Viotti qui chantait avec Gojira. J’ai travaillé avec Marina Viotti en juin 2023 à l’Opéra Bastille sur un Roméo et Juliette de Gounod – lyrique, donc. En parlant de la création, en dehors du plateau, elle m’a dit qu’elle avait un groupe de métal. « Tu fais de l’opéra métal ? », lui ai-je demandé, étonné. Elle m’a répondu : « Non, je chante du métal ! » Sur-le-champ, elle m’en a fait une démonstration, puis elle m’a expliqué que la technique vocale du métal n’était pas très éloignée de celle du chant d’opéra. J’ai adoré. Moi-même, je n’avais jamais imaginé qu’une artiste pouvait ainsi passer du lyrique au métal. Et c’est pour cela que j’ai eu l’idée de la faire venir sur le tableau de « Ah ! Ça ira ! », pour que la même chanteuse fasse du métal et, à côté, chante Carmen. Vous dites que vous avez trouvé la cérémonie « rock », d’autres ont dit « quelle audace ! », mais moi je n’ai pas trouvé cela si audacieux. C’est pour cette raison que j’ai été surpris par les réactions, car je trouvais cette cérémonie représentative de l’ensemble des diversités et des rencontres possibles. On aurait pu en faire davantage, mais je n’avais pas la volonté d’être audacieux ou d’être rock – peut-être est-ce la république qui est rock.

Je pense qu’elle l’est plus qu’on ne le pense. Comment un spectacle comme celui-ci peut-il élargir des mondes et des esprits ?

Notre mission était de dire « bienvenue chez nous » à l’ensemble des athlètes arrivant à Paris. Et dans ce « bienvenue chez nous », la vraie question était le « nous » – c’est pourquoi j’ai parlé du grand « Nous ». Il fallait que chacun, à un moment donné, puisse se sentir représenté, car lorsqu’on se reconnaît dans un spectacle et un récit, on se sent exister au sein de ce groupe.

Pour moi, pour nous, la question de la représentation était donc cruciale. Et il ne s’agissait pas de juxtaposer toutes les diversités et singularités, mais de trouver des points de rencontre. On pense – comme nous venons d’en parler – au métal et à l’opéra, mais aussi à Aya Nakamura et à la Garde républicaine. On pense encore à Jakub Józef Orliński, ce chanteur baroque incroyable, qui est à la fois contreténor et breakdancer : un garçon d’un talent exceptionnel. En fait, je crois que ce que cette cérémonie a montré au monde, c’est qu’à partir du moment où l’on fait un métier de représentation – du spectacle vivant –, on doit être représentatif, et qu’à partir du moment où l’on se sent vu, donc considéré et représenté, alors on se sent exister ensemble, au même endroit et en même temps. J’ai de nombreux exemples, mais je me contenterai de vous citer deux magnifiques messages que j’ai reçus sur Instagram. Le premier vient d’une mère : sa petite fille métisse, qui regardait la cérémonie, a dit au moment où Axelle Saint-Cirel a commencé à chanter La Marseillaise : « Regarde, maman, comme elle est jolie ! Elle a les mêmes cheveux que moi. » C’est un tout petit détail mais cette question des cheveux naturels qu’Axelle Saint-Cirel a choisi de garder lâchés a suscité une identification à cette Marianne métisse chez une petite fille de quatre ans. Je trouve cela merveilleux. L’autre très bel exemple se rapporte à la cérémonie paralympique : une femme m’a envoyé une photo d’un bonhomme en pain d’épice (une tête, deux bras, deux jambes), et d’un autre bonhomme en pain d’épice avec une tête, deux bras, une jambe. Et elle m’écrit : « L’année dernière, celui qui n’a qu’une jambe, je l’aurais certainement mis à la poubelle plutôt que de le décorer et de le mettre dans la boîte avec les autres. Mais ça, c’était avant. Ne doutez jamais de la puissance d’un spectacle ou d’un récit. » Il y avait donc un petit bonhomme en pain d’épice en situation de handicap Noël dernier dans sa boîte de gâteaux. Cela n’a l’air de rien mais, en incluant un modèle corporel qui ne fait plus fi des spécificités liées au handicap, la conception du monde de cette petite fille et de cette femme se sont agrandis.

Prenons l’heureux exemple d’Aya Nakamura et la Garde républicaine : c’était simple et beau à mettre en place, ils en étaient tous très émus. On avait l’incarnation d’une musique très classique par la Garde républicaine et, en face, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, qui a un univers propre à sa génération et à son art de compositrice-autrice de chansons – ce n’est pas la première à travailler la langue, à la modifier, à inventer des mots, à en emprunter à d’autres langues, Aznavour et beaucoup d’autres le faisaient aussi. Soudain, ces deux mondes ont été mis en présence l’un de l’autre. Certains se sentent plus Garde républicaine et d’autres plus Aya Nakamura, mais à ce moment-là ils se sont trouvés en même temps au même endroit, sur le même pont des Arts, et à égalité. Ils ne se sont pas regardés en chiens de faïence mais ils se sont rassemblés, fondus. Ce moment où la Garde républicaine a entouré Aya Nakamura, où chacun est venu à la rencontre de l’autre était beau. Les propos du capitaine Frédéric Foulquier (le chef de la musique de la Garde républicaine), en marge de la cérémonie, était à ce sujet intéressant : « Aya Nakamura fait de la musique, nous faisons de la musique, donc nous avons un terrain d’entente ».

Jusqu’où va cette brèche qu’a constituée la cérémonie ?

J’ai vu mon pays aller bien, ce qui me semble être le but que sont censés poursuivre ceux qu’on élit. Ils ont pour devoir de travailler pour l’intérêt général – et cela est essentiel pour moi qui viens du théâtre public et dont les parents étaient dans le service public. J’ai toujours essayé, dans mon travail d’acteur et particulièrement dans mon travail de metteur en scène, de trouver ce qui m’intéresse très personnellement et égoïstement pour avancer, pour me dépasser, mais aussi et surtout ce qui va servir une sorte d’intérêt général. Et cette cérémonie, je l’ai dit, a pris en considération l’ensemble des Français et des Françaises, y compris mes amis catholiques et chrétiens – et ce contrairement aux interprétations et mésinterprétations plus ou moins manipulatives qu’on a pu en donner et qui ont parfois plaqué sur la cérémonie un sens que je n’y avais pas mis. On a voulu prétendre qu’ils n’étaient pas inclus. Pourtant, quoi de plus fort que de mettre la célébration de Notre-Dame de Paris – la première cathédrale de l’ancien royaume – au cœur même de la cérémonie olympique ? Jamais rien de tel n’avait été fait.

Cette brèche a existé. On n’a pas halluciné collectivement : on a vu les gens heureux, on a vu les gens se parler – et débattre également – ; on a vu les gens se sentir français, françaises – parfois pour la première fois – ; on a vu un pays apaisé. Évidemment, un spectacle ne suffit pas à régler tous les problèmes ; il n’empêche qu’on l’a vu. Il faut que des politologues, des sociologues, des neuroscientifiques, des philosophes, des artistes et des savants s’engouffrent dans cette brèche pour l’élargir, faire la lumière sur cet événement et nous en donner les clés de compréhension. Moi, je suis un artiste, j’ai juste fait un spectacle.

Avec cette cérémonie, on a percé une sorte d’état des lieux permanent, assez négatif, qu’on nous renvoie de nous-mêmes – nous, les Français et les Françaises –, selon lequel nous n’avons pas foi en notre nation. J’ai entendu cela : « On n’y arrivera pas, parce qu’on va être ridiculisés, et surtout parce qu’on ne s’entend pas. » Pourtant le lendemain de la cérémonie, 86% des Français et des Françaises ont estimé qu’elle était réussie. C’est donc que nous sommes plus nombreux à vouloir bien vivre ensemble que ce qu’on dit. On parle toujours des trains qui n’arrivent pas à l’heure, et jamais des trains, pourtant plus nombreux, qui le sont — et pour cause : bien sûr qu’on fera davantage d’audience avec un post Instagram, un journal télévisé ou une chronique consacrée à quelque chose qui fait peur ou qui révolte. Pourtant, il nous fallait, en tout cas à ce moment-là, parler de ce qui va bien.

Ce que vous dites fait écho à une expérience personnelle : je ne m’étais jamais sentie particulièrement fière d’être française – en tout cas, je ne l’avais jamais vraiment conscientisé –, mais après avoir vu la cérémonie, j’ai écrit une lettre (que j’ai gardée dans mon téléphone) à la France, dans laquelle je disais avoir trouvé ce spectacle sublime et m’être sentie terriblement fière d’être française.

Il manque aujourd’hui un livre ou un documentaire qui garde la trace de cela. Parce qu’ensuite, dès le mois de septembre, c’était terminé – on s’était bien amusés et c’était fini. Vous racontez avoir écrit une lettre à votre pays alors que vous n’aviez jamais conscientisé votre francité : c’est énorme ! Et vous n’êtes pas la seule à me parler de ce sentiment de fierté d’appartenir à ce pays – un pays qui, de surcroît, se trouvait alors dans un état de chaos politique et d’angoisse. Je pense qu’il s’agit d’un patriotisme sans nationalisme – ce n’est pas la même chose. On a le droit, par exemple, d’être fier des fromages français, de la cuisine française, du savoir-faire français ; comme j’espère que les Italiens sont fiers de la mozzarella, des pâtes, de leurs peintres…

Est-ce à cela que sert le théâtre : ouvrir des brèches ?

Oui. Il faut s’interroger sur le fait que le théâtre date de 2 500 ans et que tout lui est passé dessus : les révolutions politiques, esthétiques, religieuses et philosophiques, la technologie, et en premier lieu le cinéma – qui a fortement bouleversé l’art théâtral –, puis la télévision, et aujourd’hui YouTube, les jeux vidéo… Et malgré tout cela, il y a toujours des gens qui viennent s’asseoir devant d’autres gens pour qu’ils leur racontent une histoire, dont ils savent très bien que c’est une fiction, et qui acceptent de passer une heure et demie, deux heures assis là, à la recevoir. Il y a donc dans le théâtre quelque chose de fondamental qui ne change pas. En ce moment, on parle beaucoup de l’intelligence artificielle et de la peur qu’elle menace de nombreux domaines. Cela vaut peut-être pour le cinéma : on a vu une actrice générée par l’IA. Mais j’attends encore que l’IA vienne sur un plateau et m’émeuve, j’attends que l’IA joue du Shakespeare ou écrive comme Shakespeare, j’attends que l’IA mette des pièces en scène concrètement, pas juste en 3D. Non, je ne suis pas sûr qu’il faille trop se préoccuper de l’IA, en tout cas au théâtre.

Le théâtre réunit pour moi deux éléments essentiels : d’une part, le fait d’être avec ses covivants et covivantes, au même endroit et au même moment ; d’autre part la puissance d’un récit, la force de la fiction ou de la fable auxquelles nous autres, Homo sapiens, sommes extrêmement sensibles. Cette sensibilité nous rend vulnérables, tout en étant notre force, puisque c’est grâce à elle nous avons créé l’art, le théâtre, la littérature, le cinéma – tout ce qui a un rapport avec la fiction. Nous avons également élaboré des croyances, des religions, qui relèvent elles aussi du récit, de la fiction, de la fable – sans que la question soit de savoir si elles sont vraies ou fausses. Et jusqu’aux campagnes électorales : tout cela mobilise la puissance du récit, et nous y sommes d’une sensibilité extrême.

Cette faculté nous rend forts parce qu’elle permet à un grand nombre de personnes de croire ensemble en quelque chose ; mais elle nous rend aussi profondément vulnérables, car elle nous expose aux théories complotistes et aux fake news auxquelles nous pouvons croire tout autant. On est témoin de cette puissance dans les moments de liesse, comme cela a été le cas lors de la cérémonie, mais aussi lorsque le PSG a gagné : spontanément, les gens se réunissent pour être ensemble, partager une joie, célébrer une victoire. Il en va de même dans l’effroi : on l’a vu, par exemple, il y a dix ans, au moment des attentats, lorsque les gens sont sortis dans la rue pour se rassembler. De la même manière, dès qu’une colère émerge, ils se retrouvent dans la rue pour manifester.

Le théâtre est donc une brèche parce que chacun y est renvoyé à sa capacité de discernement : « Regardez cette histoire (Richard III, Tartuffe ou n’importe quelle autre) : qu’en pensez-vous ? » C’est là, pour moi, la véritable puissance du théâtre : inviter chaque spectateur, chaque spectatrice, à se confronter à ses propres interrogations. Il ne s’agit certainement pas de leur faire la leçon – je ne sais pas faire cela, et je n’en ai pas envie, car je ne prétends pas comprendre le monde mieux que les autres. Et dès lors qu’on redonne aux spectateurs la capacité de discernement et de réflexion personnelle, ils peuvent discuter et débattre après le spectacle, partager ce qu’ils ont ressenti et pensé (bien au-delà de leur simple appréciation des acteurs, de la mise en scène ou des décors). Prenons l’exemple de Richard III : ce type n’a aucune légitimité pour devenir roi. Pourtant, en manipulant rumeurs, fake news, son image et son discours, il éveille dans le peuple le désir de le voir régner – et il y parvient. Shakespeare ne juge pas ; il nous laisse face à la question : « Voilà, qu’en pensez-vous ? »

Lorsque vous parlez de votre travail, vous utilisez souvent le terme « processus ». Que signifie-t-il pour vous ?

J’ai évoqué les 2 500 ans de théâtre. Dans cette longue histoire, le metteur en scène est le dernier arrivé ; or, depuis plus d’un siècle, c’est lui qui a pris toute la place. Je m’interroge donc toujours sur la place et le rôle du metteur en scène. Lorsque j’ai commencé à mettre en scène, j’ai mis en place des processus de travail reliés aux textes et aux acteurs, en essayant d’assurer une cohérence générale à partir des éléments déjà disponibles : un texte avec ses indications d’enjeux, de costumes et décors.

À partir de là, je suis un traducteur scénique, et aussi – c’est un mauvais jeu de mots – une sorte d’« entremetteur en scène », c’est-à-dire que je fais l’entremise entre cette matière inerte qu’est le texte, et cette matière vivante que sont les acteurs et les actrices, mais aussi les créateurs et les créatrices techniques et artistiques. On m’a beaucoup reproché d’être un metteur en scène avec un point de vue. Mais il y a déjà un point de vue dans l’œuvre. Si j’avais envie d’exposer mon point de vue, j’écrirais peut-être une pièce. Pourquoi transformer une pièce pour imposer mon point de vue, alors qu’il ne vaut pas plus que celui de ma voisine ou le vôtre ?

Ce processus de traduction, comme je l’ai appelé, est un processus collectif. Je commence par de nombreuses résidences techniques et artistiques avec les collaborateurs et collaboratrices, avant de faire venir les acteurs. Cela permet d’avoir déjà une matière musicale et scénographique, des costumes, des lumières, des accessoires, afin de plonger les acteurs et les actrices dans le bain. On y parvient en créant un univers cohérent, partagé par tous au même moment. Il ne s’agit pas de personnes travaillant chacune dans leur coin, mais bien d’un groupe.

Vous parlez beaucoup de la joie, du fait d’être joyeux – tout à l’heure, vous avez parlé de regarder les choses qui vont bien. Comment la joie rencontre-t-elle la création ?

La joie est pour moi le carburant premier. Un acteur qui va bien, une actrice qui est heureuse dans le travail, ce sont des artistes qui vont aller plus loin et donner davantage ; ils vont aussi se sentir en sécurité, considérés, respectés. Au-delà de cela, je crois que la coprésence, dans un théâtre, des gens sur la scène et des gens assis dans la salle est miraculeuse. Et même si le sujet est atroce, même s’il s’agit d’une horrible tragédie, il s’agit, au fond, de célébrer la joie d’être ensemble. Gilles Deleuze rappelait que le pouvoir se nourrit de la tristesse, qu’il sait dominer. La joie, elle, est résistance : elle ne se rend pas, et comme puissance de vie, elle nous emmène là où la tristesse ne pourrait jamais nous conduire. Si l’on prend l’exemple de la cérémonie : je ne pense pas que la joie des Français arrange le pouvoir, quel qu’il soit. Pourtant, c’est toujours ce qu’il nous propose : aller mieux, avoir plus de pouvoir d’achat, plus d’emplois. Le pouvoir nous propose un monde de joie et cependant, a priori, la joie n’est pas le terreau le plus propice pour le pouvoir.

La joie, au théâtre, peut être célébrée. Elle se célèbre à la fois dans la manière de faire et dans le partage avec les autres. Le salut, par exemple : dès mes premières mises en scène, j’ai fait saluer toute l’équipe – les acteurs et les actrices, l’équipe technique, les administratrices… tout le monde. On me disait que cela ne se faisait pas. Mais tout le monde a travaillé ! Ce n’est pas parce qu’on a vu certains sur la scène, les acteurs et les actrices, qu’eux seuls méritent les applaudissements. Donc j’ai quasiment initié l’idée de faire saluer tout le monde ; et c’est joyeux ! D’ailleurs, souvent, le public explose de joie quand il voit arriver l’équipe technique – parce que chacun comprend bien que ce ne sont pas les acteurs qui fabriquent les décors et que l’éclairage n’est pas magique. Il célèbre alors aussi la puissance artistique de la technique. Partout où il peut y avoir de la joie, moi, cela me va. Je préfère ce climat-là à celui qui régnait souvent quand, plus jeune, j’étais acteur : j’ai travaillé sur des projets où les metteurs en scène étaient extrêmement anxiogènes. Moi-même j’étais anxieux de monter sur scène, j’étais mal à l’aise avec mon souffle, avec mon corps, je n’étais pas heureux – non pas parce que je n’avais pas travaillé, mais parce que le climat de travail ne me permettait tout simplement pas d’être en confiance. Il ne faut pas oublier que même si l’on n’est pas en train d’aller à la mine, même si ce ne sont pas des travaux d’usine, on est surexposé ; on a le corps qu’on a et la voix qu’on a. Il y a toujours un vertige d’aller sur la scène devant des spectateurs – alors, si l’on n’est pas en joie avec cela… La joie – qui ne va pas de soi – n’élimine pas le trac, je peux en témoigner, mais c’est un bon carburant pour puiser l’énergie nécessaire à ce que l’on fait.

Je reviens au processus. Vous avez mis en scène des pièces très longues. Je pense notamment àHenri VI : le processus s’opère-t-il à même la pièce, devant les spectateurs ?

Absolument. Ce que j’adore, c’est qu’il y ait des gens en face. Le reste, pour moi, avant la première – je parle de ma tâche d’« entremetteur » –, c’est préparer les conditions de cette expérience de coprésence des acteurs et du public. Cela signifie que, dans mes répétitions, je privilégie davantage la table que le plateau, parce que j’ai confiance dans les acteurs et que je cherche à leur transmettre à la fois cette confiance en eux et les clés de ce qu’ils ont à faire. Nous passons des heures à décrypter les textes, à souligner. Je pense par exemple à une phrase de Marivaux : « Je suis au désespoir. » Moi, mon travail, c’est uniquement, quand ils sont en répétition et que cet acteur ou cette actrice dit « je suis au désespoir », de vérifier si, dans la traduction visuelle et sonore qu’il ou elle donne de cette phrase, je vois ou non le désespoir. Et je crée les conditions pour cela. Mais c’est lorsque cela se passe devant le public que le théâtre existe.

Et le processus change à chaque fois que je mets en scène une nouvelle œuvre, parce que je crois qu’il y a des codes, des systèmes intégrés dans les pièces, qui ont aussi un impact sur les spectateurs. Par exemple, quand on sait qu’on s’est assis sur un siège de théâtre et que cela va durer dix-huit heures, on n’a pas du tout le même conditionnement que lorsqu’on s’assoit pour voir un spectacle qui va durer une heure trente. Quand on va voir du Marivaux, on n’est pas conditionné de la même façon que lorsqu’on va voir du Sénèque. Chaque pièce participe d’un processus spécifique, chaque auteur a un ADN, chaque pièce a un ADN, que j’essaie de retrouver.

Prenons Shakespeare, par exemple, la première didascalie de Henri VI : « Funérailles de Henri V. Entrent le duc d’Exeter, le duc de Gloucester, le duc de Bedford, le cardinal de Winchester et tout le peuple de Londres. » Quand on est metteur en scène, on se demande comment on va représenter tout le peuple de Londres. Mais le peuple de Londres était là, c’étaient les spectateurs. Quand je m’en suis aperçu, je me suis dit : « Mais quel génie ! » Cela veut dire que dès la première didascalie d’Henri VI, Shakespeare conditionne le spectateur comme personne-personnage faisant partie intégrante d’une histoire. Donc en fait, vous, les spectateurs, vous n’êtes pas là en tant que spectateurs, vous êtes là en tant que peuple de Londres… et en même temps, vous êtes des spectateurs en train d’assister à l’enterrement. Cette fusion, ce fait d’inclure le public dès la première didascalie, crée un théâtre interactif. Quoi qu’en pensent certaines personnes, le théâtre de Shakespeare est interactif, il y a une interaction avec la salle. Et à partir de là, la convention, avec Shakespeare, n’est pas du tout la même qu’avec Marivaux ou avec Sénèque ; cela change le processus, et moi cela me change aussi en tant que metteur en scène.

En somme, je ne choisis que des pièces que je ne sais pas monter et qui vont me poser des colles. Je me questionne : « Je ne sais pas comment on monte cela. Comment cela fonctionne-t-il ? » Par exemple, Sénèque, dans Thyeste, alterne des scènes dialoguées et des parties chorales. Moi, le chœur, je ne sais pas ce que c’est, je ne comprends pas cette forme, alors qu’à l’époque les gens connaissaient les histoires et les dialogues par cœur, et qu’ils venaient voir les pièces de Sénèque pour les chœurs. C’est comme si l’on montait aujourd’hui Cendrillon : vous connaissez déjà l’histoire de Cendrillon mais ce que vous voulez voir, c’est comment ce metteur en scène va la raconter. Il en allait de même à l’époque : tout le monde connaissait l’histoire de Thyeste, elle faisait partie de la culture populaire. Ce qui intéressait les spectateurs, c’était la manière dont elle allait être racontée, ce qui serait mis dans les chœurs chantés et dansés ; c’étaient des grands moments de spectacle. Nous, aujourd’hui, nous sommes désarmés face à ces parties de chœurs. Dans ce genre de cas, je réfléchis, je consulte des spécialistes, j’interroge toutes sortes de gens, et j’invente une façon de mettre en scène ces chœurs que j’explore et que je découvre en faisant. C’est pour cela que je monte des œuvres, justement parce qu’elles viennent me défier par leur format, par leur nature, par leur sujet, par leur genre. Si ce sont des comédies musicales, Starmania, par exemple, ou de l’opéra, je ne peux pas être le même metteur en scène. Il faut mettre l’ouvrage sur le métier à chaque fois.

Dans cette perspective, que veut dire être juste, au théâtre, en tant qu’acteur et en tant que metteur en scène ? Comment trouve-t-on cette justesse si, a priori, « on ne sait pas faire » ?

La plus grande qualité que je trouve aux acteurs, c’est quand ils ont le courage de l’honnêteté d’être eux-mêmes. J’ai mis du temps à trouver cela. Ce n’est pas simple de savoir qui l’on est, ni de maîtriser sa voix ou sa manière de se mouvoir. Ce n’est pas simple, mais il faut l’assumer et avoir le courage de le mettre au service de cette matière morte.

En tant que metteur en scène, ce que je vais faire pour être un traducteur juste, c’est d’abord étudier, aller à la source, écouter des gens qui en savent plus que moi et qui vont m’apprendre ce que j’ignore. Je ne veux surtout pas enfermer un auteur dans quelque chose que je voudrais lui faire dire, je ne veux pas le formater à la mesure de ce que je sais faire, mais au contraire qu’il me pose des défis – c’est un tout autre rapport. Rien ne m’ennuie plus que de me dire : « Je sais faire un spectacle, donc là je vais faire ceci, là je vais faire cela… » Bien sûr qu’au fur et à mesure, on développe des savoir-faire, mais c’est une telle chance, une telle joie lorsque, pour tel auteur, travailler de cette façon-ci ne fonctionne pas, lorsque pour telle scène, cette façon-là de construire le décor ne fonctionne pas. Je me souviens que pour Le Dragon d’Evgueni Schwartz, par exemple, je travaillais sur un décor qui ne fonctionnait pas : j’avais fait quelque chose de gigantesque alors que la nature de l’œuvre est à petite échelle. Alors nous avons travaillé pour adapter le décor.

La justesse réside dans une oreille absolue que j’essaie de développer. Il y a l’oreille absolue des musiciens ; moi, j’essaie de développer l’oreille absolue de l’image, du texte, du son, du rythme. J’essaie aussi de me mettre à la place du superspectateur, c’est-à-dire de me projeter moi-même dans le regard et dans la tête de quelqu’un qui ne serait jamais venu au théâtre et qui découvrirait cette œuvre, de quelqu’un qui vient toutes les semaines au théâtre, de quelqu’un qui a vu vingt mises en scène de cette œuvre, d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne de vingt ans, d’une personne qui ne parle pas français… J’essaie de créer cet éventail de possibles spectateurs et d’être le superspectateur, parce que je suis quand même le premier à voir tout cela. J’essaie aussi de ne jamais m’éloigner des questions essentielles : que nous demande l’auteur et pourquoi ce que je vois ne correspond-il pas ? Ce n’est pas que j’aime ou que je n’aime pas ; c’est que ce n’est pas au rendez-vous. Et souvent je dis aux acteurs et aux actrices : « Je vais vous parler de ce qui ne va pas et de ce qui va très bien – mais tout ce qui va, je n’en parle pas. » Je leur parle de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui est extraordinaire. L’extraordinaire advient toujours sur une base – une base que je reprends. Les gens en face changent tous les soirs, alors il n’est pas question qu’il y ait un spectacle aléatoire. Il faut qu’il y ait une base extrêmement solide et que le spectacle soit toujours très bon. Mais parfois, il est exceptionnel, parce que le public, qui est un partenaire, peut lui aussi rendre la soirée spéciale, ou bien parce qu’un soir, un acteur va faire une trouvaille. Il faut toujours essayer de comprendre d’où cela vient et comment cela se retravaille, comment cela se retrouve. C’est cette fameuse règle : ne jamais refaire, mais faire à nouveau – ce qui est pour moi une nuance extrêmement importante. La justesse, elle est là. Elle est aussi là pour l’acteur quand il accepte de se faire activer par le texte ; et pour se laisser activer par un texte, il faut qu’il l’ait tellement travaillé qu’il se le soit complètement approprié, puis, une fois qu’il maîtrise tout, il suffit qu’il mette le texte en action, qu’il observe comment cela l’agite et qu’il se laisse activer. Il n’y a rien de plus beau que de sentir cet organe vivant, vibrant, être traversé et être mû par un texte – et surtout pas être écrasé par le texte ni imposer des choses au texte.

Est-ce que vous, vous avez déjà manqué de justesse ?

Oui, certainement. J’ai quand même raté des spectacles – en tout cas, j’estime les avoir ratés. Un opéra, par exemple, car j’apprenais un nouveau métier qui était le métier de metteur en scène d’opéra, qui n’est pas la même chose que le métier de metteur en scène de théâtre.

Quelque chose de très étrange se passe quelquefois quand on joue beaucoup la même pièce : au bout de trente ou quarante fois, on se perd, on perd la fraîcheur de la rencontre avec le texte, on perd la fraîcheur de la rencontre avec le public – c’est ce que Barbara appelait « le fonctionnariat du métier ». Quand on commence à sentir le fonctionnariat du métier– et je pense que j’ai pu tomber là-dedans –, c’est très dangereux. On n’est plus dans la justesse, on est dans une routine, dans une mécanique. Alors comment renouvelle-t-on cela ? C’est un gros travail de relancer les enjeux, de recreuser – car il y a toujours à creuser. Mais moi aussi il m’est arrivé d’être feignant, un peu comme tout le monde, je crois.

Le texte est donc toujours le point de départ et il ne faut pas croire que l’on sait mieux que le texte. Comment vous guide-t-il, ce texte ?

Tout est dans le texte, vraiment. Et quand je bute sur un obstacle, je me dis : « Relis la scène, regarde, tout est dedans. » Parfois, c’est touffu. Chez Shakespeare, par exemple, ce grand malin, dans une œuvre qui est quand même assez épaisse, c’est à l’envers. Mais cela ne se voit pas immédiatement : on passe longtemps à côté de l’essentiel, jusqu’au moment où l’on prête attention à un vers dans lequel tout est écrit. Tout est dans le texte, encore faut-il chercher à comprendre pourquoi on a choisi de monter une pièce. Pour moi, c’est exactement comme en amour : pourquoi tombe-t-on amoureux de cette personne ? On le découvrira peut-être. Pourquoi tombe-t-on amoureux d’un texte, pourquoi éprouve-t-on un désir pour lui ? On le découvrira peut-être. Moi, c’est après les avoir faites que j’ai compris pourquoi j’ai voulu faire certaines expériences – que ce soit les Jeux olympiques, Starmania, Thyeste ou autre. Par contre, j’avais d’emblée un désir incommensurable ; ce n’était pas possible que je ne le fasse pas, même si l’on ne m’aidait pas, même si je ne trouvais pas les financements ou si personne n’avait envie de le produire. J’allais le faire, j’allais le terminer – je me souviens que dans ma jeunesse, j’ai eu l’audace de dire : « Je le terminerai en monologue, je le terminerai en récit » –, même si c’était pour mes amis, dans ma chambre.

Donc tout est dans le texte ; et s’il y a ce désir a priori, il vous aidera toujours – c’est toujours avec lui que je me sauve de situations complexes. En revanche – mais ce n’est que mon avis, et il y a autant de façons de faire du théâtre qu’il y a de metteurs en scène –, à partir du moment où l’on veut tordre un texte, il faut s’interroger : peut-être est-ce parce qu’au fond, on a plutôt la volonté d’être auteur ou autrice ?

Est-ce que c’est aussi parce que les mots vous dépassent que vous faites de la mise en scène, comme si le texte savait mieux que vous quelque chose que vous sentez ? J’imagine que la mise en scène est également une manière de comprendre ce qui résonne en vous…

Les textes me dépassent-ils ? Oui, parce que je ne sais pas le faire – j’ai donc envie de me mesurer à ce défi. Parfois, le texte me dépasse parce que je me dis : « C’est impossible de créer cela. » Je pense notamment à Henri VI. On a beaucoup parlé de la durée de ma mise en scène, alors qu’en réalité, franchement, j’aurais préféré qu’Henri VI dure quatre heures, cela m’aurait demandé moins de travail. La pièce a duré dix-huit heures parce que je ne voulais pas couper le texte – non pas pour faire le malin en montant la plus longue pièce du monde, cela n’a aucun sens, mais parce que si l’on commence à couper, à un moment donné quelque chose de l’auteur est tronqué. J’aurais pu faire un Henri VI en quatre heures, mais ce ne serait pas la même histoire, ce ne serait pas… entier. Toutes les scènes avec les paysans, par exemple, et la façon dont on voit que le conflit qui se passe tout en haut, au sein de la royauté, va finalement décliner sur la cour, puis sur les nobles, puis sur le peuple : si l’on n’a pas cet écoulement-là, on passe à côté la leçon politique de Shakespeare. Ou prenons l’ennui d’Henri VI : comme ils sont en pleine guerre de Cent ans et qu’à un moment donné la guerre s’arrête, tous les nobles qui étaient partis à la guerre reviennent en Angleterre et s’ennuient ; et c’est parce qu’ils ne sont pas occupés à autre chose que, tout à coup, ils se rendent compte qu’il y a un problème avec la couronne. Et alors, la guerre devient une guerre civile. Cela, il faut du temps pour l’expliquer.

On peut être dépassé par le format – je l’ai été –, on peut être dépassé par le sujet – je l’ai été –, on peut être dépassé par le cadre. Avec les Jeux olympiques, par exemple, j’ai été dépassé par le cadre de la Seine : six kilomètres de staging, de décor ! Mais c’est dans ces espaces-là, dans ces situations-là, que je trouve mon endroit créatif, parce que j’écoute. J’ai écouté la Seine, j’ai écouté les monuments. Pour Thyeste, par exemple, j’ai écouté la cour d’honneur et je me suis vite rendu compte qu’elle me dépassait, qu’elle me disait presque : « N’essaie même pas. C’est moi la plus forte. » Mais non, moi je t’écoute : alors, comment fonctionnes‑tu ? Ah, d’accord, le vent arrive comme ça. Ah, d’accord, le son se déplace ainsi. Ah, d’accord, la nuit… Ah, d’accord, le soleil. D’accord, je vais utiliser cela, plutôt que de dire : « Pousse-toi que je m’y mette. » On me prend pour un metteur en scène qui se met en avant, mais ma posture est très en arrière : en arrière du texte, en arrière des lieux, en arrière des auteurs, et même en arrière des équipes. Et de cet endroit à l’arrière où je me positionne, j’essaie de faire collaborer, coopérer l’ensemble des très nombreux éléments d’un spectacle.

J’ai l’impression que vous créez de manière frénétique et vous semblez être un grand amoureux de l’intensité…

J’ai en effet beaucoup créé ces quatre ou cinq dernières années, aussi parce que le Covid nous a tous décalés ; mais je n’ai pas beaucoup aimé cela. J’aime prendre le temps d’embrasser, de me consacrer – j’aime ce mot – à une œuvre. Je peux comprendre que de l’extérieur on perçoive une frénésie ces dernières années, mais ce n’était pas un choix délibéré de ma part. En revanche, j’ai un immense appétit pour la création et je peux m’investir assez rapidement dans de multiples projets, parce que j’aime cela et parce que cela me nourrit. J’aime l’intensité, oui – peut-être pour contrer une sorte de demi-mesure assez molle de la vie, un quotidien un peu morne, plat et lissé ? Cela dit, heureusement que nous ne sommes pas tous en train de vivre sans arrêt ce qui se joue dans les pièces de théâtre ! On ne tiendrait pas. Je ne souhaite à personne le destin de Richard III ! Je sais qu’il faut tempérer les choses dans la vie. Mais cela n’empêche pas que je puisse utiliser le théâtre et sa puissance narrative pour repousser les murs. Et la cérémonie, c’était aussi cela, au-delà du côté pharaonique. Cela m’ennuie d’entendre « Thomas Jolly, le gigantesque », car ce qui est vraiment intéressant, c’est que nous avons réussi à créer un spectacle sur six kilomètres, où les gens chantaient et dansaient sur les ponts. Ce n’était pas simple, et c’est fou que nous ayons pu le concrétiser. Au début, c’était un refus : la création, c’est toujours lutter contre le réel. Et si je ne suis pas encore remis de cette cérémonie – pour revenir au point de départ de notre entretien –, c’est que je suis encore épuisé par la bataille avec le réel : le budget, la sécurité, mais aussi l’eau, les ponts, les pierres, les fenêtres, le vent. Et il en est de même dans un théâtre : le nombre de perches, la taille du plateau, le lointain, les coulisses, les accès, sans parler des contraintes abstraites dites « de l’institution » – tout est contrainte et cela ne changera pas. Et nous, avec la création, on essaie quand même ; c’est vraiment l’expérience de pousser les murs. Pourtant, parfois, il ne s’agit même pas de pousser les murs : ce sont les mêmes murs du théâtre. Mais on a choisi d’inventer vingt-quatre heures de spectacle d’affilée, d’accueillir des gens de 10 heures le vendredi matin jusqu’à 10 heures le lendemain. Pour rendre cela possible, par exemple, on s’est retrouvés hors-la-loi. La loi ne l’autorise pas, mais on l’a fait quand même.

Est-ce que Shakespeare est une belle histoire d’amour pour vous ?

C’est surtout ma plus longue et ma plus grande histoire d’amour. Je me suis donné cette chance de démarrer avec Henri VI et Richard III qui sont – surtout Henri VI – au nombre des premières pièces de Shakespeare. Il était jeune quand il les a écrites et éprouve plusieurs registres, il essaie, il tente, il se cherche. Il n’écrit pas que des scènes exceptionnelles. On voit apparaître des motifs qui réapparaîtront plus tard, beaucoup plus développés, dans Macbeth, dans Roméo et Juliette… Commencer avec Shakespeare dans cette pièce, c’est vraiment aller à la rencontre d’une théâtralité qui se cherche, qui se trouve et qui m’a beaucoup appris. Et puis – nous parlions tout à l’heure de la joie –, Shakespeare reste quand même l’auteur qui arrive à faire hurler de rire les spectateurs dans une scène d’un niveau extrêmement tragique ; c’est quelqu’un qui n’arrête pas la vie et qui arrive à juxtaposer et entremêler le pire et le meilleur, le terrible et le drôle, le beau et le laid, et qui pour moi est un peintre de ce qu’est la vie, parce qu’une vie où l’on n’est qu’heureux, où l’on n’est que beau, cela n’existe pas.

Que sont les monstres, Thomas Jolly ?

Je me suis rendu compte assez tard que je travaillais sur cette figure-là. C’est en me penchant sur Thyeste – où je pense être arrivé au monstre alpha – que j’ai compris réellement ce que c’était et pourquoi je le faisais. Un monstre, pour moi, c’est quelqu’un qui décide de sortir de l’humanité – c’est-à-dire des codes et des règles que nous avons instaurés par la loi ou par respect mutuel. Les monstres, ce sont ceux qui, pour mille raisons, font l’expérience de sortir de ce cadre. Atrée lui-même, au début, n’est pas un méchant garçon ; c’est un personnage meurtri, d’une tristesse inconsolable, qui va devoir en sortir pour aller mieux. Et il en va de même pour Richard III. Fantasio aussi, c’est quasiment pareil : il prend les accoutrements du fou de la cour du roi, il se rend bossu, laid et difforme, il se rend monstrueux pour sortir de son humanité, de sa classe également, et puis il intègre une cour en se travestissant. J’ai toujours été fasciné par ces personnages car comme ils font l’expérience de cette sortie de l’humanité, ils nous montrent ce qu’est notre humanité. Je ne les excuse pas, ces monstres, mais je peux les expliquer ; je m’explique ce qu’ils font, je n’excuse pas ce qu’ils font. Je n’excuse pas Atrée de faire manger des enfants à son frère, mais je sais pourquoi il le fait, j’explique pourquoi il le fait. Et à partir du moment où, en tant qu’acteur, en tant que metteur en scène, je commence à avoir une sorte d’empathie pour un monstre, alors je comprends mieux mes semblables et ce qui peut me sembler monstrueux dans le réel. Et puis surtout, si je crée une empathie pour un monstre, alors vous, les spectateurs, vous êtes confrontés à la question de savoir où sont vos bornes humaines, où sont les bornes humaines de chacun et chacune. Donc le monstre, c’est comme cette petite bulle dans un niveau à bulle ; il vous indique votre niveau d’humanité. Faire l’expérience, en tant qu’acteur, de jouer un monstre, ça va, tout va bien puisque c’est faux, mais c’est d’abord un travail d’élucidation de quel humain on est. C’est passionnant.

Et ma dernière question : qu’est-ce que la passion ?

Au départ, c’est tout de même une sorte de souffrance, un sentiment dont on ne peut se départir facilement. La passion a un caractère dévorant, parfois même sacrificiel lorsqu’elle prend le dessus sur la vie qu’on mène. Mais pour moi, la passion c’est le moteur, c’est mon moteur. Et je n’ai jamais regretté ce que j’ai fait par passion – que ce soit la passion amoureuse, la passion pour le théâtre, la passion pour un sujet. Seulement aujourd’hui, parce que je ne suis plus aussi jeune qu’avant, je sais qu’on peut être moins passionné, mais mieux. C’est une sorte de passion qui se rationalise. Disons qu’aujourd’hui, je choisis mes passions.