Je ne suis pas bien née. Et je n’ai pas bien vécu.

Je ne m’en suis pas tout de suite aperçue. Ça n’est pas le genre de choses auxquelles on fait attention quand on est toute petite. C’est à l’adolescence seulement que j’ai commencé à me rendre compte de ma condition. Qu’il m’a été donné de voir comment les autres vivaient. Jusqu’alors, je n’avais pas eu de vraies amies et je n’étais donc entrée chez personne d’autre que mes grands-parents, oncles et tantes. Ils étaient tous comme nous, vivaient comme nous. Ils s’habillaient comme nous, mangeaient comme nous, regardaient les mêmes émissions de télé, écoutaient la même musique. Comme nous, ils ne lisaient pas. De ça non plus je ne m’étais pas rendue compte avant d’entrer chez les Stivic. Michael et Gloria Stivic, les parents de Tracy.

Rien chez eux n’était comme chez nous. Ni les meubles, ni la couleur des murs, ni la lumière, rien. Tout m’y était étranger, je ne reconnaissais rien, je ne savais pas où me mettre. Et pourtant, j’y avais tout de suite ressenti une espèce de joie, imprécise, irraisonnée.

Tracy m’avait un après-midi d’hiver proposé de rentrer avec elle et de rester à dîner. J’avais donc accepté. Il avait gelé très fort ce jour-là, après la grosse pluie de la veille. Le portail du jardin était couvert de glace, la serrure bloquée ; il avait fallu sonner afin qu’on vienne nous ouvrir. Lorsque j’ai vu arriver sa mère, souriante, enjouée, accueillante, l’air radieux, vêtue d’une robe ajustée sur laquelle elle avait mis un tablier à larges rayures bleues et blanches, j’ai eu honte. J’ai immédiatement pensé à mes parents. Souvent, pour un rien ils me brocardaient, comme ça, dès qu’ils me voyaient. Au petit déjeuner par exemple, ça leur arrivait. D’entrée de jeu ils étaient agressifs, méchants. Et je me sentais profondément blessée, dépouillée de tout, comme anéantie. Il y avait chez mon père surtout un ressentiment, une haine, une vulgarité aussi, quelque chose de malpropre, c’était un bloc aveugle, venimeux, à la fois craintif et agressif qui parfois me semblait friser la démence. Ce fut comme si la gaieté de la mère de Tracy m’avait brusquement révélé à quel point la vie chez nous avait toujours été obstinément âpre, peineuse, délabrante. Entrer dans la maison de Tracy, être ainsi accueillie avec tant de simplicité et de générosité avait été comme voir un jour clair sortir de l’aube grise, et soudain il faisait chaud, comme au printemps. La beauté et l’élégance de sa mère me firent penser que jamais je ne pourrais rendre à Tracy son invitation. Je l’imaginais voyant surgir ma propre mère, petite, boulotte, camuse, le visage empâté, un pli amer aux lèvres, et surtout ramenant avec elle l’odeur fauve, crue, épaisse des viandes et des volailles mortes que toute la journée elle avait triturées dans la resserre de la boucherie qui l’employait. Il y avait chez nous, toujours, partout, jusque dans nos draps, cette odeur affreuse. Je ne voulais pas qu’on sût, qu’on sentît surtout, d’où je venais, que j’étais issue d’une lignée qui sentait mauvais, d’un monde où ce n’était que cris, disputes, pleurs, où il n’était pas moyen d’être à soi, à ce qu’on faisait. À les regarder vivre, Tracy et sa famille, j’éprouvais une telle répugnance à l’idée de devoir retourner à la vie fade, rampante que j’avais toujours connue, une vie recluse, pauvre, suprêmement incertaine, détestable, que je me surpris à fomenter le farouche dessein d’en découdre avec les miens aussitôt rentrée. Je me voyais broncher, renâcler devant l’amertume, la bêtise, la méchanceté de mes parents. Je me berçais de l’espoir de m’arracher enfin à la noire lassitude et à la honte dans lesquelles ils m’avaient enfermée. Je croyais découvrir une apparence de chemin. Je pensais que mes journées désormais ne seraient plus perdues de part en part, qu’elles m’appartiendraient.

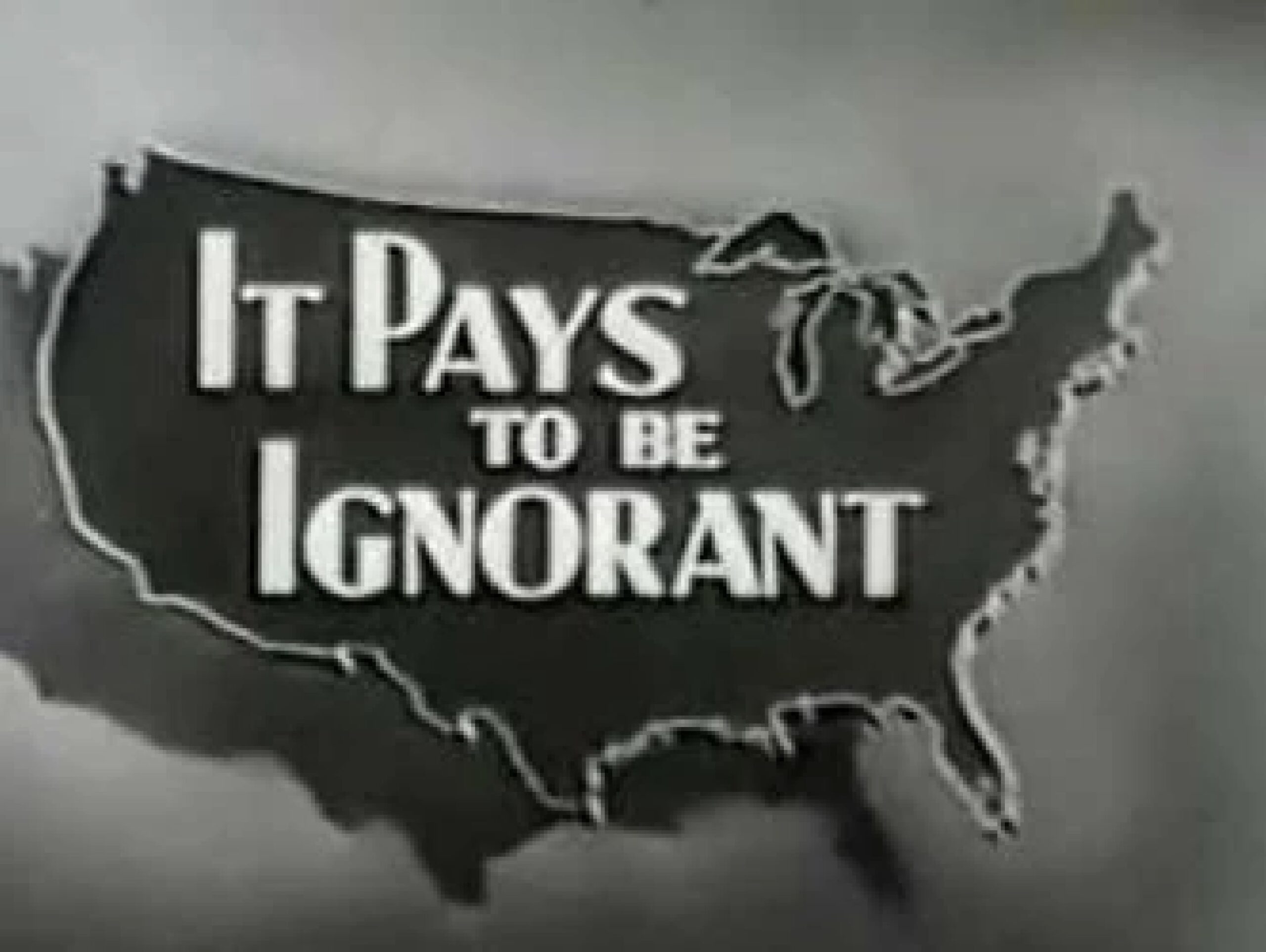

Je rentrai donc chez moi aussitôt le dîner terminé, débarrassée de la stérile fatigue que j’avais récoltée depuis le matin et traînée, comme un poids encombrant, jusqu’à l’arrivée chez Tracy. Mais à peine avais-je mis un pied dans la maison qu’il me fallut constater que ce que je m’étais imaginée gagné était en réalité loin de l’être. Je fus d’abord accueillie par le bruit de la télévision que mon père regardait, ou ne regardait pas, sans discontinuer. Il aimait par dessus tout les jeux imbéciles proposés depuis la fin de la matinée jusqu’en fin de soirée : The Price is Right, The $64,000 Question, To Tell the Truth, I’ve Got a Secret, You Bet Your Life, Truth or Consequences, What’s My Line?, Treasure Hunt, ou encore celui-ci, à la radio, dont le nom semblait avoir été inventé pour eux : It Pays to Be Ignorant. Il y était justement lorsque j’arrivai. J’étais à peine entrée qu’il me fit une remarque froide, blessante qui me remplit à ras bord de colère. Il n’y avait jamais eu en lui que de la méchanceté, de la haine, de la vulgarité, bref du mauvais dont il n’a jamais cru devoir se corriger. J’y étais habituée, il n’avait jamais été autrement, mais ce que je venais de voir chez Tracy me le rendait ce soir-là particulièrement insupportable. Rarement autant que cette fois j’ai ressenti une rage sombre, désespérée, qui m’était pourtant familière, qui soulevait toute une lie d’animosités, de ressentiments et m’empêchait de rendre sens et forme à ma vie. Chassée de moi-même, je quittai la maison précipitamment, sans refermer la porte. Je l’entendais derrière moi hurler, me traiter de salope, de pute, m’ordonner de revenir mais je n’avais pu m’arrêter de courir. Je ne savais où aller et j’avais peur. Nous habitions Ridgewood, un quartier peu sûr de Queens. Je me dis que le mieux serait de rejoindre les rues les plus animées : Seneca Avenue, Forest Avenue, Fresh Pond Road, Myrtle Avenue, Metropolitan Avenue. Toutes étaient des rues étroites, à deux voies plus une de stationnement. Ma colère avait laissé place à un mélange de stupeur et d’agitation. Cette lutte dans laquelle j’étais depuis toujours engagée m’avait tout à coup semblé inutile, de même que les blessures, la détresse, l’incompréhension, la haine, le malentendu cruel à quoi se ramenaient les quatorze années que nous avions passées non pas ensemble, mais les uns à côté des autres, je devrais dire : les uns contre les autres, mes parents et moi. Comment vais-je pouvoir sortir de cet étau ? Comment allais-je faire pour rester debout, vivante ? Je n’avais aucune réponse, aucun plan pour échapper à cet étau qui me broyait depuis tant d’années. Mais au bord du gouffre, une certitude était là : je ne pouvais plus continuer ainsi, me laisser réduire à une ombre en attendant que quelque chose change de l’extérieur. La délivrance ne viendrait pas d’eux. Ni de leurs éventuels regrets, ni de leurs brusques élans de tendresse, ni d’une quelconque réconciliation miraculeuse. Elle devait venir de moi, de ce qu’il y avait encore d’intact en moi que je m’étais obstinée à ignorer, trop occupée à survivre à côté d’eux. Je pensais tout cela en marchant lentement, comme si chaque mouvement déplaçait les pièces rouillées d’une vieille machine. Je tremblais, mais j’avançais quand même. Dans ce geste minuscule, il y avait quelque chose de neuf, comme une naissance discrète, presque clandestine. Je songeai que sortir de l’étau ne signifiait peut-être pas fuir, ni même combattre. Peut-être s’agissait-il simplement de desserrer mes propres doigts, ceux qui agrippaient encore des attentes impossibles, des espoirs épuisants. De cesser de les rejoindre là où ils ne viendraient jamais.