Comment sortir de son histoire ? Comment se réinventer sans se renier, comment se retourner, se transformer, devenir autre sans se trahir, comment se désengager de ce dans quoi on avait voulu vous installer, comment se déprendre, se désenvouter, changer d’horizon, s’offrir ce que Dante appelait une Vita Nova ? Comment devenir autrement le même ? Comment franchir l’obstacle sans chute à la sortie ? Quelle grande magie, quel appel, quel élan vous permettra de vous tirer de là ? Sur quelle hallucination perpétuelle allez-vous prendre pied ? Sur quelle langue ? Toutes ces questions, Jean-Paul se les pose depuis toujours, comme tout le monde, comme moi, comme vous. Car depuis toujours, depuis bien avant que vous ne puissiez parler, depuis avant même que vous ne soyez né, on se demande : à qui ressemblerez-vous ? Dans les pas de qui marcherez-vous ? Que deviendrez-vous ? Tout cela qui veut dire : comment vous sauverez-vous ? Serez-vous un inventeur de formes (de vie) ? Serez-vous celui qui n’est pas dupe, et qui fait le pas de côté ou le pas en arrière pour se distancer de lui-même, de ce qui l’a fait naître, des croyances dont il a hérité ? Que ferez-vous du nom qu’à leur suite, et peut-être à leur place, en leur nom justement, vous portez ? Devrez-vous en changer ? Vous faudra-t-il un pseudonyme ? Un nom d’emprunt ? Ou ferez-vous que ce nom soit enfin un nom, connu, lavé, voire célébré ? Serez-vous moderne, inventif, vertigineux ? Serez-vous un monstre de précocité, de singularité, aurez-vous très tôt, trop tôt, tout lu, vécu, aimé, tout absorbé, tout dépassé ? Ou bien, ferez-vous le pitre ? Deux brefs essais de Jean-Paul Enthoven remuent ces questions : l’un sur l’Autoportrait de Frédéric Pajak, l’autre sur l’Éloge de l’apostat de Jean-Pierre Martin[1]. À propos du premier, il écrit ceci : « Les amateurs apprécieront particulièrement, dans cette dernière livraison, l’art avec lequel Pajak revisite sa propre subjectivité, cette “réalité contestable” – en accordant toutefois un avantage à la peinture sur la parole et l’écriture qui fricotent trop avec les racontars et la louange de la vie. » Jean-Paul, lui, ne fricote pas. Et à propos du second : « On navigue là dans la zone des lignes de vie brisées et des métamorphoses qui en disent long sur la passion de la liberté sans laquelle il n’est pas de création. » La recommandation est claire : il faut se méfier absolument de la fabrique, de la crapulerie « littéraire », de l’intelligence complaisamment éprise d’elle-même dont parlait Borgès (« J’ai longtemps voulu être intelligent, puis j’ai enfin pu simplement faire mon travail. »)

Où déposer sa voix, ce que Barthes appelait « la densité d’un verbe solitaire » ? C’est parfois désespérant (et parfois ridicule). Que cherche-t-on, sinon, comme ce fut le cas pour Nietzsche à Turin, un lieu où se sentir tolérable ? On ne parle et on n’écrit peut-être jamais que pour trouver ça. Toute la question, pour tout un chacun, est d’emblée de savoir comment faire entendre ce qu’il y a dans sa voix d’inactuel, c’est-à-dire d’intraitable – et que l’on consommera, comme dit Hervé Guibert, « pour sa musicalité luxueuse et gustative »

***

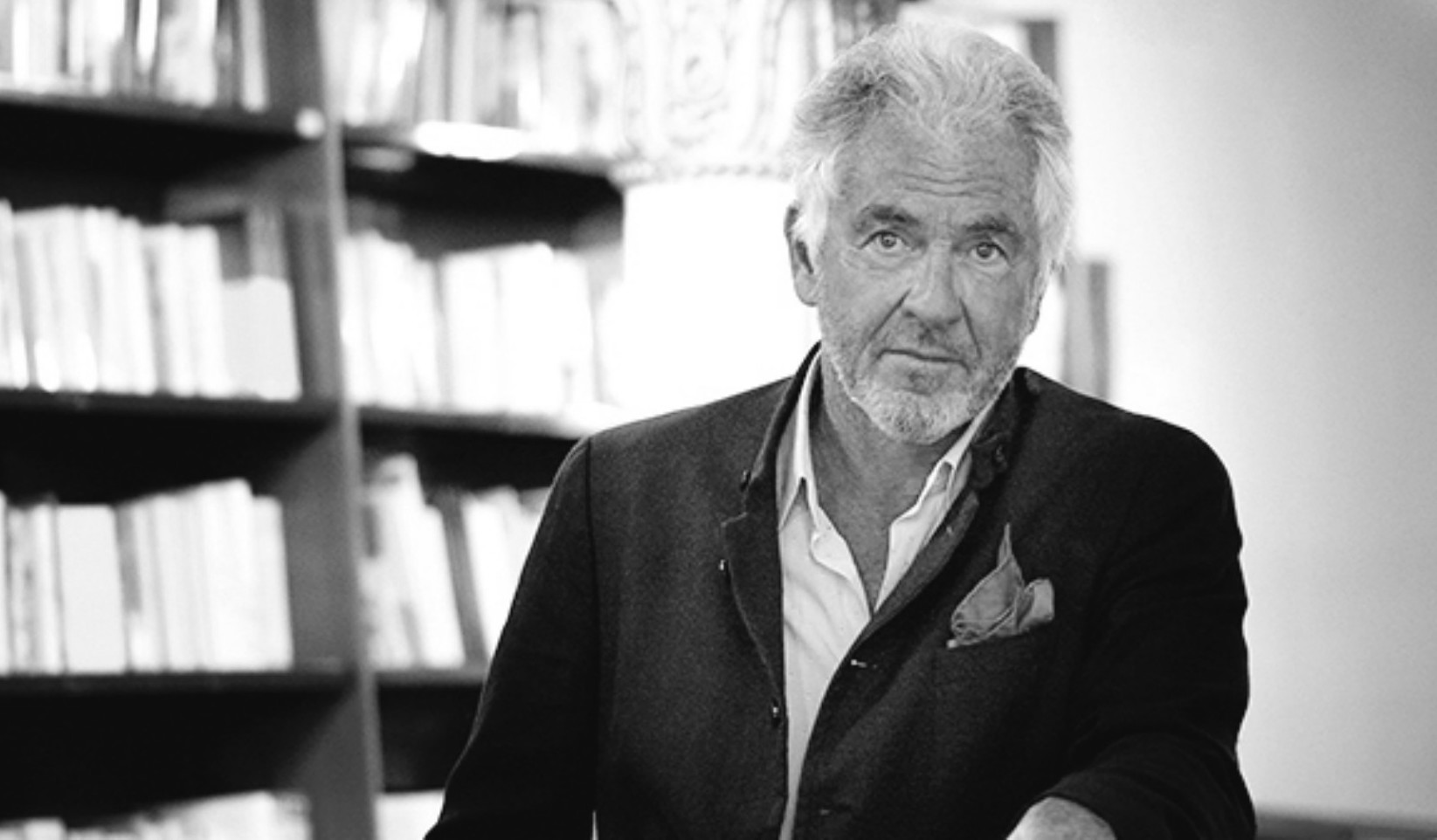

Je viens d’envoyer à Jean-Paul les chapitres précédents de cette série, histoire de lui donner un aperçu de ce que j’essaye ici de faire. Il m’écrit en retour : « Je lis, stupéfait… Est-ce moi ? Qui est ce Jean-Paul ? Bon, je suis flatté, terriblement. Je me sens comme un intrus dans votre prose. Vous verrez, à l’arrivée, mon nom disparaîtra et seul restera votre réflexion sur le destin et l’invention de soi. Vous m’habillez trop grand, cher ami, j’en suis certain. » À quoi j’ai à mon tour répondu que ce livre, en parlant de lui, parle surtout d’amitié. Que c’est un projet ancien auquel je m’étais à quelques reprises essayé, sans arriver à lui donner forme. Cette fois est la bonne : ni lui, ni son nom, donc, ne disparaîtront. Qu’il n’est donc pas un intrus dans cette prose. Quant à l’habiller trop grand, je ne crois pas. Ce que j’écris n’est pas un exercice d’admiration (même si d’admiration il est aussi question). Alors voyons ça.

L’amitié peut-elle répondre à l’admiration ? Y a-t-il jamais vraiment quelque chose de tel que « la joyeuse innocence de l’admiration » dont parlait Derrida dans son adieu à Levinas ? La loi d’or d’une alliance, celle d’une amitié confiante et sans réserve est-elle possible avec qui on admire ? Peut-on, veut-on même le croire ? Jusqu’où l’admiration peut-elle aller, à partir de quand, de quel degré, de quelle hauteur ou profondeur interdit-elle l’amitié ou l’amour ? Jusqu’où, et comment, et à quel prix est-il possible d’endurer la si forte et si constante provocation à la pensée qui vient de qui on admire, qui vous oblige envers lui, et qui vous conduit, sans que nécessairement vous y soyez préparé, en des lieux à la fois immémoriaux et très peu frayés ? Que vous arrive-t-il quand l’amitié se réfléchit dans l’admiration infinie ? N’est-ce pas comme si elle naissait dans son propre deuil ? Peut-on, avec lui, appeler les rencontres, la proximité des corps, les jouissances du jour partagées ?

Devant ceux qu’on admire c’est parfois de la piété, parfois de l’ahurissement, parfois de la peur. C’est toujours de l’étonnement. Et si l’on se mêle soi-même d’écrire, c’est souvent de l’envie. On se dit qu’il vaudrait peut-être mieux se laisser glisser vers la retraite, que c’est perdu. Et puis on essaye tout de même, sait-on jamais ?

Certains sont plus lourds que d’autres, à qui tout semble permis, tout semble possible. On les lit en guettant, en exultant, en pestant, ils nous jettent vers le drame et la nuit, ils nous font parfois nous perdre de plaisir, d’autres fois de douleur, de deuil, de misère. On n’est pas à soi, on est mis à mal et cela exalte. Je tiens cela de témoignages de première main et de ma propre vie. Combien sommes-nous à avoir été très tôt jetés dans quelque chose de tors et de mêlé où l’on se rêve palabrant au plus serré, discutant âprement, faisant des plans ? On s’imagine un destin. Jean-Paul le dit sans détour. Mais il ne s’est pour autant jamais vu au-dessus. Il ne s’est jamais vu tout seul, n’a jamais revendiqué une quelconque supériorité, n’a jamais cru, ni voulu, que son nom dépassât tous les noms. Sa modestie n’est pas feinte. Revisitant sa « carrière » de « critique littéraire », il dit : « J’avais déjà compris, sans oser m’en plaindre, que cette activité particulière n’était en rien l’antichambre de la vraie littérature. Et que le style, le souffle, la foulée, loin de s’y affermir, y étaient au contraire bridés, et soumis au seul sensationnel ou aux effets de manche.

(…)

Étais-je devenu si important ? Mes jugements étaient-ils, soudain, à ce point pertinents ? Je le crus brièvement. Avant de m’aviser que, dans cette commedia dell’arte, on ne louait que ma casaque sans se soucier de ma personne. Et qu’on adorait, plus que mes considérations, la surface imprimée qui m’était confiée. Il m’arriva d’en être vexé – avant d’en être utilement instruit. »[2]

Pour ma part, je ne sais pas jusqu’où peut aller la lucidité dans l’auto-analyse. L’anamnèse est difficile. Pierre Bergounioux a raison, il ne subsiste souvent plus, avec l’éloignement, que des blocs d’années teintés grossièrement dans la masse. Parmi ces blocs, il en est certains dont le souvenir n’entraîne plus qu’une pénible et tenace lassitude, alors que, pour d’autres, c’est au contraire toujours avec la même tremblante fureur qu’on y retourne. Et je dois dire que je ne suis le plus souvent capable, avec ces choses qui me concernent directement pour m’avoir ravi, nui, blessé ou interloqué, que d’une empoignade plutôt obscure…

***

Il lui a toujours été indifférent d’être « moderne » (sans pour autant s’autoriser à cet endroit de la moindre allergie), ne s’est efforcé ni de sculpter une quelconque statue intérieure, ni de se percher sur une légende. Il est à ce propos d’une parfaite clarté dans le livre qu’il vient d’achever et dont il m’a fait l’amitié et la confiance de me confier le manuscrit : « Je me dis (…) que le jour viendra, qui n’est à coup sûr pas si lointain, où l’on ne me cherchera plus. Je serai alors au rébus, obsolescent, ou définitivement oublié. Je m’entraîne en conséquence à muscler ce qu’il me reste d’orgueil afin que celui-ci ne soit pas trop blessé ce jour venu. J’ai déjà connu tant de Marie-Louise et de chevau-légers qui étaient de première importance avant de n’être rien, que je me suis procuré sur ces questions de vanité une sagesse à ma mesure qui n’attend que d’être mise à l’épreuve. »

Il a, en outre, toujours su dépoussiérer ses totems.

Généreux sans arrogance, complice du bonheur (un don si rare), poli, courtois, élégant (vraiment), sensuel, sportif, « sans cesse en chamaille avec la face sombre de son âme » (c’est de lui, sur Maupassant), angoissé par l’immobilité, hélio-dépendant, critique toujours fraternel, droit, il s’efforce autant que possible de penser contre lui-même et, noblement, d’abattre son jeu.

Et il doute.

Il sait trop bien qu’il n’est jamais simple de s’approprier un héritage. « Pas facile, l’âge venu, de s’acquitter de ce que l’on croit devoir à son père », écrit-il à propos du livre de Didier Decoin, Le roman de mon père[3] Comment faire sien ce qu’on nous laisse ? On peut vis-à-vis de ça être dans une relation de lutte, de refus, on peut être vissé à l’attente, on peut s’en emparer comme sous le joug d’une profonde nécessité non dite, d’un deuil. On peut vouloir n’en ramasser que les bénéfices, au maximum. On fait au mieux, avec ambivalence, avec naïveté, avec conviction, avec méfiance ou avec gratitude, avec ferveur, c’est selon. Ou avec tout ça à la fois. C’est, je crois, le cas de Jean-Paul. D’où, à mon avis, les qualités plus haut énumérées et qui me le rendent si proche.

Tout jeunot il se demandera : « Quand serai-je capable de vibrer ? ». Il sera le contraire de Kafka : il n’attendra pas comme un bœuf. La valeur fera sens et triera, il obtiendra de la littérature son poids d’or. Avec elle il avait trouvé ce que d’autres appellent Dieu, il avait eu sa Visitation, il fera ce qu’il pourra pour que tous les jours le même miracle ait lieu, à toute heure, pour que tous les jours il ait du soleil dans l’âme.

Mais toujours, le doute.

C’est entendu, Breton avait raison, chacun a besoin d’un autre qui lui donne des nouvelles de lui-même.

Quand, comment êtes-vous vraiment vous ? Comment vous assurer que vous ne trichez pas avec ce qui fait votre vérité ? C’est la question de chacun. Pour y répondre, étant admis que cette réponse n’est jamais définitive, qu’elle ne cesse de s’élaborer, car elle est une quête, interminable, vous avez besoin de toute la machinerie de l’amour (ou de l’amitié, c’est pareil). Car vous avez peur de ce qui vous aide à grandir. C’est pourquoi vous pensez qu’il sera plus facile de devenir un personnage. Esclave de votre rôle, vous décidez donc d’occuper la scène. Ça ne marche pas toujours. Savoir ce qui vous fait tel que vous êtes, et comment, et à quel prix vous pourriez être autrement, c’est le moulin à vent avec lequel vous devez en découdre.

Pourquoi vous aura-t-il fallu tant de faux départs et d’égarements, et de désarrois, de renoncements, de compromis et de compromissions pour vous exiler de ce qui aurait pu être une vie plus accomplie ? Comment naître une seconde fois ? Comment vous déprendre de ce qui vous retient en amont de – quoi ? du bonheur ? de la réussite ? de la tranquillité ? de l’accomplissement ? Vous cherchez à savoir de quoi sont faits les liens si anciens qui ont contribué à vous constituer. Comment il a pu se faire que vous ne trouviez votre aise qu’en des séjours d’où vous rêviez pourtant fuir. Serait-ce que le rêve ne vous était possible qu’au prix de l’enfermement ? Comment faire pour vous mettre en meilleur termes avec la part de vérité accessible de ce qui vous a précédé puis fait naître ? Comment se fait-il que la vie ne vous soit le plus souvent qu’un amoncellement d’ébauches, d’espérances réduites à mesure ? Que vous passiez tant de temps à différer votre avenir ? Comment fait-on ça ? Comment devient-on possédé par la passion terrible de se décevoir ?

Vous vous dites parfois que des petits dieux farceurs vous ont joué un vilain tour ; vous êtes dégoûté. Mais plutôt que d’accepter le combat, vous revendiquez vos extravagances comme autant de trophées. Vous voulez renaître à une autre vie, où vous pourriez exister selon la légende que vous vous êtes inventée. Vous êtes, par défi, le martyr d’une passion autodestructrice, et avide de distance et de hauteur. Vous vous surévaluez, vous pensez des choses inavouables. Vous rêvez de surgir dans leurs vies – la vie de n’importe qui, la vie de tous –, puis de vous y imposer sans qu’ils s’y attendent. Ce pourra être le début d’une inquiétude vive, ou de rivalités compliquées, de haines incommensurables, ou encore d’amitiés passionnelles et tumultueuses. De celles dont on se demande après coup comment il a pu se faire qu’elles aient eu lieu, et dont on a le plus grand mal à se remettre.

Vous rêvez que tous, ceux qui vous auront aimé comme ceux qui se seront de vous méfiés, auront été fascinés. Que votre visage, votre véhémence, vos décors, votre vanité, vos manières, votre élégance, votre intelligence, tout ce que vous aurez été, tout ce que vous aurez fait, aura ému au-delà du raisonnable. Vous faites donc en sorte qu’une rumeur toujours vous précède. Vous aimez que l’on vous envie votre talent, votre fortune, vos relations, votre indépendance ; que l’on vous envie même cela qu’on vous reproche, cela qui fait qu’on vous déteste. Que l’on voie en vous l’exemple parfait de la réalisation de soi.

Mais vous n’êtes pas dupe. Vous savez que l’on aurait tort. Car, en vérité, même la haine qui vous a parfois lié aux autres n’a servi qu’à construire une armure à votre identité, à devancer l’abandon, à vous cacher que vous aviez très tôt abdiqué pour vous enfermer dans une mélancolie rageuse dont vous craignez maintenant qu’elle ne finisse par avoir raison de vous. La vérité est encore que l’histoire que vous vous êtes racontée n’était faite que d’affabulations, que vous avez laissé la terreur et la haine disposer de vos désirs, que vous avez vécu aliéné, que vous avez passé votre vie à vous falsifier dans l’espoir paradoxal que l’on vous aime pour ce que vous fûtes vraiment. Vous avez parié sur un destin de gloire, vous avez perdu votre mise et vous craignez mourir inconsolé de vous-même après vous être abîmé dans des désastres publics et intimes. C’est, entre autres raisons, pourquoi vous écrivez.

C’est ici, de toute évidence, beaucoup plus de moi que de lui que je parle, mais je suis certain que ce que je viens d’avouer ne lui est pas tout à fait étranger. Car il ne croit pas toujours, pas tout à fait, aux allures qu’il se donne ; d’elles aussi, il sait douter. Un héritage, peut-être, de Benjamin Constant, son « premier professeur en indécision ».

***

« La tribu disparate » qu’il s’invente avec Les enfants de Satune est, dit-il, « assez fidèle à l’identité mobile qui fut, pour le meilleur et le pire, le principe le plus constant de (sa) vie ».[4] Chacun des portraits qui composent cette galerie sont des miroirs où, plus ou moins complaisamment, Jean-Paul s’observe. Car il s’agit de ne pas passer sa vie à façonner son apparence, physique et littéraire, à en assurer son maintien, se comporter comme ceux que l’on admire (et qui nous désespèrent parce qu’on aurait voulu être eux et qu’on ne sera jamais eux). C’est toujours pour chacun la même question : ai-je jamais pu donner ce qui était attendu de moi ? Est-ce que je ressemble à celui qu’on n’a eu de cesse d’imaginer que je pourrais devenir ? C’est ainsi qu’il se demande, à propos de son père, si celui-ci attendait de lui qu’il accomplît un peu tout ce à quoi il avait, lui, le père, renoncé.[5]

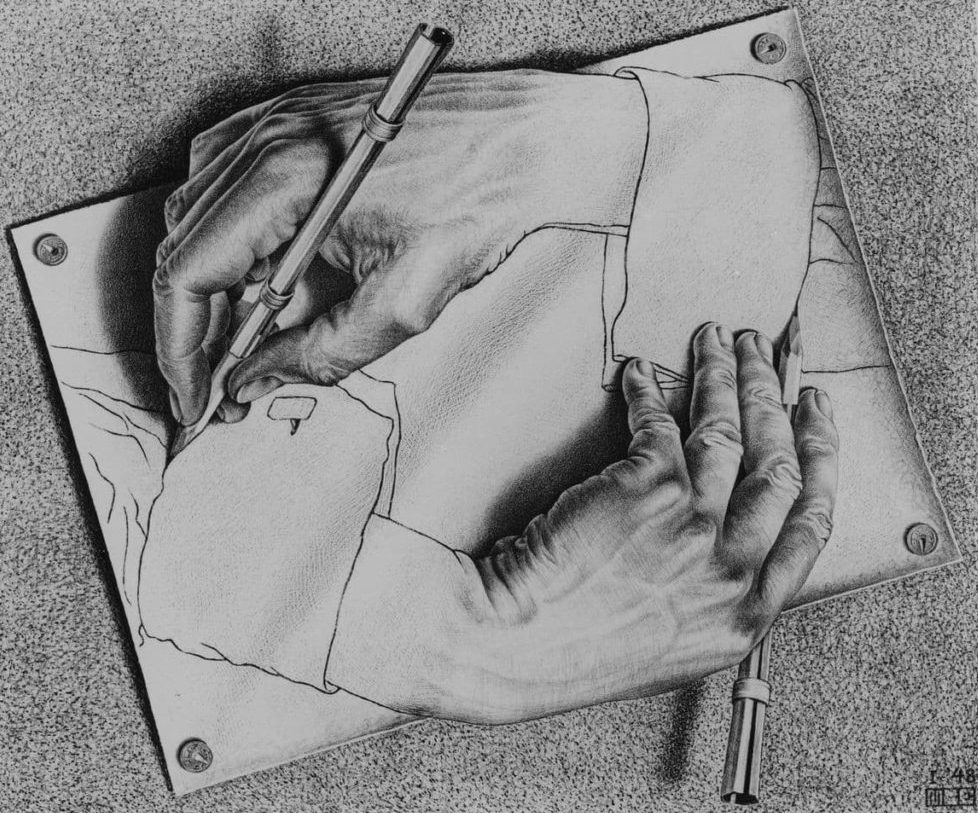

Il s’est donc très tôt agi de trouver un chemin d’être sinon inimitable, à tout le moins singulier. Tout en sachant que le propre de tout chemin est de pouvoir être emprunté et que le propre de toute manière est de pouvoir être reproduite ou mimée. C’est ainsi qu’il s’efforce depuis ce jour de cacher tout en révélant qui il est, d’où il vient ; de révéler son secret en le dissimulant, pour demander que l’on croie en sa vérité dissonante. N’ayant jamais pu être tout à fait qui il est, il n’a pu que continuer à mentir vrai avec une passion infinie. Pris dans une aimantation transférentielle entre des corps textuels, il renonce depuis toujours à trancher entre ce qui serait sa fiction et ce qui serait sa vérité. Comme chacun des douze enfants de Saturne qu’il invente, Jean-Paul a appartenu à son histoire sans vraiment s’y soumettre et a répondu de lui-même comme d’un rôle.

La littérature devient donc très tôt sa grande affaire : « D’aussi loin que je me souvienne, en effet, je n’ai trouvé de charme, en ce monde, qu’aux êtres qui écrivent des livres, ou à ceux qui sont dignes d’en inspirer. »[6] Et en tout premier lieu, à ceux que son père appelait les vrais écrivains : « C’était, dans son esprit, des pourvoyeurs d’absolu, des héros infaillibles et sans pareils. Il n’appréciait que leur compagnie, il adorait leur vanité, il s’était convaincu qu’une puissance farouche maintenait leurs âmes au-dessus des autres, dans un Paradis promis aux seules résurrections qui vaillent. »[7] Ces « vrais écrivains », donc, vous charment immédiatement et puissamment. Et ils vous désespèrent. Vous vous dites : c’est ça. C’est indubitable. Entraîné par leur propre force, par leur clairon, comme disait Julien Gracq à propos de Céline, dans la dérive de l’inactuel, déporté hors de toute compagnie (de toute grégarité, disait Barthes), ce que vous lisez réveille votre corps, qui s’assoupissait dans ce-qui-allait-de-soi. Ils vous prennent par la main, avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, et vous amènent à réfléchir presque physiquement sur votre vie. C’est James Baldwin : « Il m’a fallu beaucoup d’années pour vomir toutes les saletés qu’on m’avait enseignées sur moi-même, et auxquelles je croyais à moitié, avant de pouvoir arpenter cette terre comme si j’y étais autorisé. » Mais passées à quoi, toutes ces années ? À attendre le moment du génie, comme disait Stendhal ? Attention : à trop vous surveiller, vous finirez par perdre le fil de qui vous êtes. Paul Auster parle très bien de cela : c’est comme si celui qui habite votre corps était devenu un imposteur. Ou comme s’il n’était plus personne – personne que vous connaissiez en tout cas.

Mais je ne crois pas que Jean-Paul ait jamais attendu le moment du génie. Plus modestement : « Devais-je donc, pour naître une seconde fois, me désigner une famille d’élection ? Me déprendre de liens trop anciens ? M’exiler de ce qui me retenait en amont ? La littérature, telle que je l’aime, n’est qu’une manière de ruser avec ces arrachements et de n’advenir qu’à partir de soi. Certains s’en acquittent sans effort. La plupart s’y épuisent en vain. »[8]

L’idéal, se dit-il peut-être parfois, serait qu’il vous soit bien égal de mal écrire, que vous ayez autre chose à faire, en écrivant, que de perdre votre temps à soigner vos phrases. Qu’il en soit bien fini pour vous des chinoiseries de l’écriture et des recommencements quinze fois de la même page. Mais non. C’est un piège. C’est un rêve stupide que celui des phrases mal faites mais laissées dans leur vérité, mais pas truquées par l’art. Il faut ici se souvenir de Léautaud : « Je peux le dire, on trouvera que je pose si l’on veut : maintenant, quand j’écris quelque chose, le mal, c’est de trouver ma première phrase, mais après je ne fais plus attention aux phrases, j’écris en ne voyant que mon idée, et comme ça vient. Une phrase ne me plaît pas, je ne l’arrange pas, j’en refais une autre, voilà tout (…). Plus je vais, et plus je pense qu’on ne devrait peut-être commencer à écrire que vers quarante ans. Avant, rien n’est mûr, on est trop vif, trop sensible, pour ainsi dire, et surtout on aime encore trop la littérature, qui fausse tout. »[9]

De quoi enfin n’avons-nous jamais cessé d’avoir peur ? Par quoi avons-nous eu besoin d’apprivoiser le gouffre noir qu’avaient ouvert nos vrais écrivains ? Mais qu’avons-nous découvert de si horrifiant, qu’il nous ait fallu, qu’il nous faille encore à tout prix écrire pour y échapper ? Comment avons-nous fait, comment faisons-nous ? D’autant plus que nous ne nous faisons aucune illusion, que nous savons bien que ça ne tiendra pas, cette affaire, que ça pourrait même se renverser en erreur, comme souvent ce qui claironne au fond de l’impasse. Car Céline avait peut-être raison de dire qu’« une langue, c’est comme le reste, ça meurt tout le temps. Ça doit mourir. Il faut s’y résigner. La langue des romans habituels est morte, syntaxe morte, tout mort. Les miens mourront aussi, bientôt sans doute. Mais ils auront eu la petite supériorité sur tant d’autres, ils auront pendant un an, un mois, un jour vécu. »[10]

Est-ce parce que nous voudrions nous assurer que nous aurons vécu que ce que nous écrivons répond davantage, ainsi que Jean-Paul le dit du portrait qu’il fait de son père[11], à la réalité de nos songes qu’à celle de notre vie ? Et que, finalement, nos « démonstrations ou variations respecteront les faits sans renoncer, par excès de rigueur, aux privilèges du roman » ?[12]

Il ne cesse de le rappeler : il n’a jamais su, jamais tout à fait compris ce qui se jouait et qui continue de se jouer entre ce qui serait, ou aurait été, ou aurait pu être, sa vérité et sa fiction. Entre la vérité et la fiction de ce qu’il s’efforce depuis toujours d’être ou d’éviter d’être, sans jamais vraiment savoir s’il s’agissait de l’éviter ou de l’être. Il a toujours vécu dans l’ambiguïté ainsi mise en œuvre, le va-et-vient même de cette contamination qui, rapportant ces deux registres l’un à l’autre, chacun toujours double et toujours divisé, les fait basculer et passer l’un dans l’autre, dans un mouvement incalculable qui, toutefois, ne cesse d’ajuster ses coups et de mesurer ses effets. Quels effets ? Comment depuis toujours fait-il ? Et que cherche-t-il ? Qu’il fût toujours impossible de douter d’un serment de lui, ainsi que le disait Marcel d’Albertine : « Il m’était toujours impossible de douter d’un serment d’elle. » Quel serment ? Celui-ci peut-être : « Je vous demande de le croire, je jure que c’est vrai : en ce moment même dans le va-et-vient même de cette contamination de la vérité et de la fiction me voici. » Proust encore : « La vérité et la vie sont bien ardues. »

La vérité et la vie n’ont bien sûr pas toujours été ardues. Paul Auster le dit ainsi : « (…) lorsque la voix intérieure s’éveille et que surgit la capacité tout à la fois de penser une pensée et de vous dire que vous pensez cette pensée. Votre vie entre à ce moment dans une nouvelle dimension. C’est le moment où vous devenez capable de vous raconter à vous-même votre histoire, le moment où commence le récit ininterrompu qui se poursuivra jusqu’au jour de votre mort. Avant ce matin-là vous étiez simplement vivant. Depuis ce moment vous savez que vous l’êtes. Vous pouvez désormais penser au fait d’être vivant, et puisque vous pouvez faire cela, vous pouvez pleinement savourer le fait de votre existence, ce qui veut dire que vous pouvez vous dire combien il est bon d’être en vie. »[13]

Une voix intérieure s’éveillerait donc, qui nous révélerait que nous pensons nos pensées, qui nous raconterait notre histoire, et ce serait grâce à cette voix que nous nous éprendrions de la vie. Alors, quoi ? Nous serons désormais à l’écoute, cette voix ne nous lâchera plus, elle sera le tempo de notre vie, avec passion tantôt nous aimerons, tantôt nous détesterons ce qu’elle exigera de nous. C’est grâce à elle que nous bricolerons de l’avenir avec du passé, comme il est obligé, que nous trafiquerons du temps, que passionnément, si nous avons un peu de chance, nous embrasserons enfin une seule manie, un art, comme je le rappelais plus haut en pensant à Michon, un seul, que nous nous y tiendrons, que férocement nous nous enfermerons avec comme dans un sac au fond duquel nous aurons jeté nos parentèles, nos enfants, nos femmes, nos hommes, nos amis, même nos grands écrivains, et sur ce grand piétinement broderons le travail ténu qui nous changera en femme ou en homme libre. Nous cesserons d’être un enfant boudeur, nous cesserons d’attendre qu’un père vienne ratifier notre bouderie, nous tirer du lot, nous élever à sa droite sur un trône invisible. Nous écrirons nos chapitres parce que nous n’aurons plus le choix. C’est la seule raison qui vaille. Nous ferons relâche à notre génie. Peu importe où nous serons, dans des cafés ou dans des promenoirs, pendant que nous flânerons ou bavarderons, en regardant, quelquefois sans les voir, des visages inconnus, nous ferons ce que nous avons à faire : nous serons à l’écoute de la voix qui s’est éveillée.

Léautaud pensait que c’était là un travail léger, flâneur, qu’on fait sans y penser beaucoup, « à peu près comme une femme, au moment de sortir, après s’être avivé les yeux d’un peu de noir et les lèvres d’un peu de rouge, se met sur le visage un peu de poudre de riz. Écrire, d’ailleurs », ajoutait-il, « n’est-ce pas un peu farder à sa manière les mots de tout le monde ? »[14] On peut débattre si c’est chance ou malédiction que tout se joue si tôt, si vite, que très jeune déjà on enfle sa voix pour parler de très loin de choses énormes, qu’on veuille inventer cette langue au plus près de l’os, limée au plus juste, écrite comme si on allait mourir, on peut débattre. Et on débat en effet, et depuis longtemps, on a presque tout dit. Et Jean-Paul à son tour, modestement, dit ce qu’il peut.

[1] Tous deux in Saisons de papier, op. cit., p.153-157.

[2] In Saisons de papier, op. cit., p. 13.

[3] Henri ou Henry ? In Saisons de papier, op. cit., p. 220.

[4] Les enfants de Saturne, op. cit., p.11.

[5] Ibid, p. 262.

[6] Ibid, p.13

[7] Ibid, p.251

[8] Ibid., p.13

[9] P. Léautaud, Le petit ami, Paris, Mercure de France, 1981, p.211-212.

[10] Cahiers Céline, Paris, Gallimard, 1976, p.106.

[11] In Les enfants de Saturne, op. cit. p.247-263.

[12] Les enfants de Saturne, op. cit., p.16.

[13] In Report from the Interior, Londres, Faber and Faber, 2013, p.13. Je traduis.

[14] Le petit ami, op. cit., p.207.