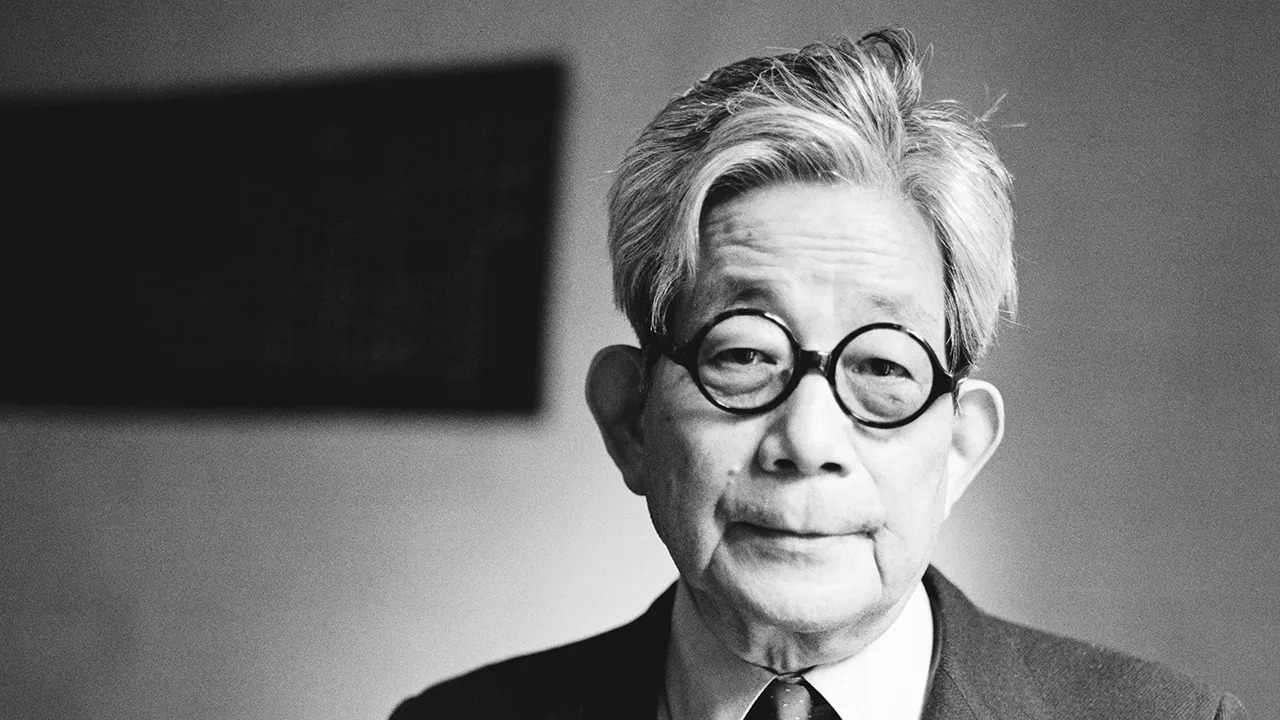

Après avoir reçu le prix Nobel, Kawabata, premier lauréat de langue japonaise, donna à Stockholm une conférence intitulée, Le Japon, le Beau et Moi. Une conférence magnifique, quoique d’un contenu extrêmement vague. Typiquement japonaise, belle mais pleine d’ambiguïtés. Je serais tenté de dire incertaine. Vague, ambiguë, incertaine. Il n’existe que trois traductions de l’adjectif japonais aimai-na. Voici la liste d’équivalents proposée par un grand dictionnaire japonais-anglais : vague ; ambigu ; obscur ; équivoque ; incertain ; douteux ; discutable ; louche ; circonspect ; indéfini ; flou ; double ; et à double tranchant. Je vous ai lu cette longue liste pour vous montrer que la langue japonaise dispose d’un seul et unique adjectif – aimai-na – prêt à l’emploi dans de multiples circonstances de la vie. Comme vous voyez, les Japonais s’expriment dans une langue d’une subtilité et d’une complexité rares. « Méfiez-vous des Japonais. » Quand ils disent « oui », en réalité, c’est « non ». Ou était-ce l’inverse ? Les mots exacts m’échappent, mais on raconte que le président Clinton aurait fait passer un message de ce style au président Eltsine au sujet des relations avec le Japon. Sous la plume d’un président des États-Unis, cette remarque ne pouvait que blesser l’amour-propre des nombreux Japonais qui fondaient de grands espoirs sur le nouveau chef d’État et avaient fait bon accueil à son élection. Cela provoqua bien entendu un tollé. Mais imaginez que le président Clinton ait dit : « Méfiez-vous des Japonais. Ils font souvent des promesses aimai-na » – s’il s’était servi de l’adjectif japonais – à mon avis, rien ne se serait passé. Malgré la plus grande dureté du propos, les Japonais auraient facilement admis son exactitude.

Comprenez-moi bien, loin de moi le désir de critiquer la qualité aimai-na du discours de Kawabata. Il n’y avait rien d’incertain dans sa conférence. Ni de discutable, ni de flou. Quoique j’avoue qu’elle m’ait dans l’ensemble paru assez vague, ambiguë et obscure.

Depuis le début jusqu’au milieu de sa carrière, Kawabata fut réputé non seulement pour la lucidité de ses récits mais pour la limpidité cristalline de ses essais critiques. Alors qu’est-ce qui a bien pu le pousser à donner cette conférence obscure ? Même l’ésotérique Faulkner, à la même tribune que Kawabata, s’était exprimé en termes qui n’avaient rien de brumeux : « Il me semble, avait-il déclaré, que ce prix n’a pas été décerné à l’homme que je suis, mais à mon travail – à un travail de toute une vie dans l’agonie et la sueur de l’esprit humain, œuvrant non pour la gloire et encore moins pour le profit, mais pour façonner à partir des matériaux de cet esprit humain quelque chose qui n’était pas là auparavant. » Ainsi Faulkner nous communique-t-il sa profonde confiance dans cette condition qui est notre dénominateur commun.

Je vois deux raisons pour lesquelles Kawabata a pu présenter sa conférence de cette manière. La première étant qu’avec le temps, sa perception de la beauté s’était approfondie au point de se confondre avec le mysticisme japonais, allant même par transcendance jusqu’à fusionner avec le mysticisme oriental. Kawabata ouvrit son discours en citant deux poèmes des maîtres Zen Dogen et Myoe. Dogen vécut de 1200 et 1253, Myoe de 1173 à 1232. Je me propose maintenant de vous en faire la lecture, d’abord en japonais, puis en anglais.

Voici le poème de Dogen :

[…]

Et celui de Myoe :

[…]

Si on me demandait de traduire ces poèmes en anglais, il ne me resterait plus qu’à enfouir ma tête dans le sable. Heureusement, j’ai entre les mains les belles adaptations d’Edward Seidensticker, dont le génie interprétatif explose à chaque ligne de la version anglaise de l’œuvre de Kawabata. Voici comment il traduit le poème de Dogen :

Le printemps voit les cerisiers en fleur, l’été le coucou

L’automne la lune et l’hiver la neige, claire, froide.

Quant aux vers de Myoe, la traduction de Seidensticker est la suivante :

Lune d’hiver, venue des nuages pour me tenir compagnie

N’est-ce pas que le vent est pénétrant, la neige froide ?

Après avoir récité ces poèmes, Kawabata déclara :

« Quand on me réclame un échantillon de ma calligraphie, c’est souvent ces poèmes-là que je choisis… Le premier pour sa douceur et sa compassion remarquables… le second, parce qu’il chante une compassion pleine de chaleur, profonde, délicate, parce que ce poème contient la profonde quiétude de l’esprit japonais. »

Voilà une déclaration sans équivoque sur ce qu’il pense de ces deux poèmes. On ne peut y voir l’ombre d’une ambiguïté. Cependant, je doute que Kawabata fût en mesure d’exprimer – dans la même langue simple et claire – toutes les significations profondes qu’il avait découvertes dans les poèmes des maîtres Zen. Je dis cela parce que, en expliquant les vers de Myoe – le second poème – il a été obligé de citer le long avant-propos, l’interminable note explicative, dont le prêtre l’avait pourvu. Kawabata présenta la note en précisant bien que le second poème était accompagné du récit minutieux de son origine, lequel contribuait à en expliquer le sens profond.

Malgré sa longueur, je tiens à vous lire le récit de Myoe, tel que Kawabata l’a cité. Toujours dans la traduction de Seidensticker.

« La nuit du douzième jour du douzième mois de l’année 1224, la lune était cachée derrière les nuages. Je méditais assis dans la salle Kakyu. Lorsque vint l’heure du vigile de minuit, J’interrompis ma méditation pour descendre dans les quartiers intérieurs, et à ce moment-là, la lune sortit des nuages et fit briller la neige. La lune était mon compagnon, les hurlements du loup dans la vallée ne m’effrayaient plus. Et lorsqu’un peu plus tard, je sortis de la salle du bas, la lune était de nouveau cachée derrière les nuages. Comme la cloche annonçait le vigile de nuit, je grimpai de nouveau au sommet, guidé par la lune. J’entrai dans la salle de méditation, et la lune, chassant les nuages, s’apprêta à sombrer derrière les cimes lointaines, comme si elle me tenait secrètement compagnie. »

« Ensuite, poursuivit Kawabata, vient le poème que je vous ai cité. Myoe explique qu’il l’a composé en entrant dans la salle de méditation après avoir regardé la lune sombrer derrière la montagne, puis il y a un autre poème » :

J’irai derrière la montagne

Vas-y, toi aussi, Ô lune.

Nuit après nuit nous nous tiendrons compagnie.

« Le décor est dressé pour un autre poème, dit Kawabata. Une fois que Myoe aura passé la nuit dans la salle de méditation, ou qu’il y sera retourné avant l’aube. »

Kawabata commença par en lire la note d’introduction :

« Ouvrant les yeux après ma méditation, écrit Myoe, je vis la lune au milieu de l’aube, elle éclairait la fenêtre. Dans le coin sombre où je me trouvais, j’ai senti mon cœur se remplir d’une lumière semblable à celle de la lune. »

Il continua par la lecture du poème :

Mon cœur brille, pur rayonnement de lumière ;

La lune prendra sûrement cette lumière pour sienne.

Ce qui apparaît dans cette citation de Myoe, c’est le mysticisme profond du moine Zen. Myoe commence par nous raconter qu’il a fait une expérience singulière qu’aucune prose – seule la poésie – est en mesure de rendre. Et seulement après cette observation, il écrit ces vers, comme pour dire : « Voilà le véritable sujet du poème ! »

Kawabata poursuivit en disant qu’arrivé à un âge plus que vénérable, il comprenait à présent le sens véritable des poèmes de Myoe – en particulier « la lune d’hiver » cité au début de sa conférence. À mon avis, le message qu’il essayait de faire passer était le suivant : sa compréhension du poème constituait – en soi – sa propre expérience mystique. En outre, pour lui, la prose était a priori incapable d’en communiquer la profondeur, ou devrais-je dire « l’intérieur ». C’est pourquoi il le cita textuellement, en japonais qui plus est, sachant parfaitement que personne dans le public ne comprendrait un traître mot. Il faisait ce qu’il avait à faire, voilà tout.

Bien entendu, le japonais n’est pas la seule langue au monde à manifester ce phénomène littéraire qui fait de la poésie le lieu privilégié d’une fusion avec l’expérience mystique. C’est la même chose en anglais. Prenez, par exemple, le célèbre poème de Yeats, Vacillation. Dans une lettre à Olivia Shakespear, Yeats révèle que la première strophe du poème lui est venue comme une expérience mystique. Voici ce qu’il écrit :

« Le soir précédant l’arrivée des lettres, je suis sorti me promener après la tombée de la nuit et là, au milieu des grands arbres, m’est venue la conception philosophique la plus élevée que j’ai eue pendant que j’écrivais Vision. J’ai eu soudain l’impression que je comprenais enfin, et j’ai senti une odeur de rose… Hier j’ai mis mes pensées dans un poème, ci-joint, sachez qu’il n’est pour moi que l’ombre pâle de cette expérience pleine d’intensité. »

Cette expérience, Yeats la dépeignit dans les premiers vers de Vacillation, des mots remplis d’effroi :

Entre les extrémités

L’homme va jusqu’au bout de sa route :

Un brandon, un souffle de feu

Vient détruire toutes ces antinomies

entre le jour et la nuit.

Kawabata, avançant en âge et dans la compréhension de la beauté du Japon, fit lui aussi une de ces expériences dont les mots ne rendent qu’une « ombre pâle ». Ceci dit, sa conférence n’aborde jamais directement ce sujet ; les citations constituent les seules allusions à la profondeur de sa propre expérience mystique. Kawabata les multiplie, tirées de textes anciens et de chants classiques, pour faire l’éloge de cette connaissance qu’il partageait, pensait-il, avec les poètes d’autrefois. Qu’on ne s’étonne donc pas de la merveilleuse ambiguïté dans laquelle baigne son discours.

Mais ceci n’est pas, à mon avis, la seule raison de la nature aimai-na de sa conférence. Kawabata n’a sans doute pas un instant songé qu’il s’adressait à un public occidental – malgré la foule des visages européens et américains dans la salle. Il s’est lancé dans un vaste panorama de l’esthétique qui l’habitait – une esthétique dont le berceau était les classiques japonais. Il est possible qu’il ait d’emblée abandonné tout désir de la communiquer, au point qu’on peut se demander s’il voulait même se faire comprendre des Japonais.

Alors, à qui s’adressait-il ? La réponse, à mon sens, se trouve dans l’intitulé de sa conférence : Le Japon, le Beau et Moi. Ironiquement, Kawabata savait parfaitement que ce Japon-là n’existait pas ; et que de toute façon, il n’en faisait pas partie. Il parlait du fruit de son imagination, de la beauté telle qu’elle lui apparaissait. Ainsi il fermait la porte au monde tel qu’il est ; et coupait les ponts avec les vivants. Quoi de plus normal que les gens aient décelé dans son discours un ton nihiliste. Kawabata termina cependant sur la note énigmatique que voici :

« Là nous avons le vide, le néant de l’Orient. Mes propres œuvres ont été qualifiées d’œuvres de néant, mais il ne faudrait pas confondre avec le nihilisme de l’Occident. Son fondement spirituel est tout à fait différent. Dogen a intitulé son poème sur les saisons Réalité innée, mais tout en chantant la beauté des saisons il demeurait profondément absorbé dans le Zen. »

Qu’est-ce que Kawabata a voulu dire par là ? Le public – tant les Européens et les Américains que les Japonais – a sans doute trouvé ses propos fort ambigus. Kawabata avait – il a toujours – l’image d’un nihiliste. Mais dans l’esprit de l’écrivain – comme dans son Le Japon, le Beau et Moi – le « vide » et le « néant » existait bel et bien en effet en tant qu’incarnation de la beauté : de la beauté en soi. Ce qu’il essayait de dire dans sa conclusion, c’était que le nihilisme occidental n’avait pas de place dans le lien qui unissait son être profond à ce qu’il appelait Le Japon, le Beau et Moi. Il ajoutait qu’il n’y avait pas non plus de place dans son univers esthétique pour l’Europe occidentale et les Etats-Unis.

Il se trouve que Kawabata était mon aîné de trente ans. Né en 1899, il est mort en 1972. Je veux être pendu si on trouve jamais dans ma bouche des mots comme Le Japon, le Beau et Moi. D’abord, je ne peux me résoudre à me plier à l’esthétique des poètes classiques japonais et des moines Zen. Ensuite, je ne trouve rien de beau au Japon contemporain. En tout cas pas dans le Japon que j’ai vu et où j’ai vécu. De sorte que si je devais imiter le titre de Kawataba, je mettrais : Le Japon, l’Incertain et Moi. À moins que vous ne trouviez mieux de dire : Le Japon, l’Incertain et Oh non, Kenzaburô !

Vous comprendriez mieux, je crois, si je vous décrivais ce qui caractérise à mon sens la littérature japonaise moderne et contemporaine. Le Japon s’est embarqué dans la modernisation au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, à partir de la restauration de Meiji. À cette époque le pays se dote d’un État moderne dirigé par un empereur qui a le pouvoir absolu ; répondant à l’appel de la modernisation, le Japon, ouvre grand sa porte à l’Europe et aux États-Unis. Simultanément – quoi qu’avec un léger temps de retard – se produit une véritable révolution culturelle. Il est intéressant de noter que cette révolution est partie de l’introduction et de l’assimilation du mode de vie occidental, d’abord à Tokyo, la grande ville qui jusqu’à la restauration impériale s’est appelée Edo. Dans les plus hautes sphères, bon nombre de samouraïs venus des provinces travailler ou étudier à Tokyo, déposent sur leur chon-mage, le chapeau traditionnel, un baiser d’adieu avant de s’embarquer pour l’Europe afin de poursuivre là-bas des études universitaires ou de travailler dans divers domaines.

La seconde révolution culturelle se confond en fait avec la réforme fondamentale de la littérature – un mouvement qui encourage les écrivains à utiliser le vernaculaire. On cherche par là à réduire le gouffre qui sépare l’écrit de la langue qui se parle à Tokyo, la grande ville en effervescence. À la tête de la réforme, on trouve Futabatei Shimei, traducteur de romans russes et écrivain. Il meurt jeune, puisque né en 1864, il disparaît en 1909 à l’âge de 45 ans. Mais le changement radical autant que brutal de son style qui marque le milieu de sa carrière est déterminant. Natsume Soseki, né en 1867, reprend le flambeau de Futabatei et permet à la révolution de connaître son véritable essor. C’est lui qui met au point une forme littéraire où le style, les thèmes et les personnages – tous révolutionnaires – se mêlent harmonieusement. Tout prolifique qu’il est, Soseki, qui meurt en 1916, écrit l’ensemble de son œuvre romanesque au cours des dix premières années du XXe siècle. Quand on lit ses romans dans l’ordre chronologique, le changement de style est flagrant – aussi radical que chez Tutabatei. Ces bouleversements, qui se succèdent en l’espace de quelques années auraient normalement dû s’étaler sur deux, sinon trois, générations. Les dernières œuvres de Soseki, écrites en vernaculaire, racontent la vie et les pensées des citoyens de Tokyo au début du XXe siècle. Ses personnages sont esquissés avec tant de vivacité, qu’aujourd’hui encore, ils fascinent un vaste lectorat, alors même que nous nous préparons à contempler l’aube d’un nouveau siècle. Sans exagérer, à lui seul, Soseki représente la littérature japonaise du XXe siècle. A lui seul, il incarne la révolution. Soseki a raconté la vie d’intellectuels qui, dans les affres du processus extrêmement rapide de la modernisation, se retrouvent réduits à l’inactivité. Les Japonais s’initient alors voracement aux manières européennes qu’ils imitent avec une passion confinant à la folie furieuse. Dans un climat pareil, beaucoup d’intellectuels trouvent impossible d’envisager un avenir indépendant au Japon. C’est justement cela – cette lucidité, ce désespoir – qui paralyse chez eux toute activité. Lui-même découragé, Soseki nous a laissé de ces êtres brisés, de ces hommes, de ces femmes qu’aucun espoir de libération n’animait plus, de douloureuses descriptions, empreintes de compassion et d’empathie. Le Japon a beaucoup changé depuis ce temps-là, mais il avait pressenti la fragilité de son pays dans ses relations avec l’Europe et les États-Unis. Et aujourd’hui encore, un grand nombre de Japonais sont incapables d’apporter des solutions aux problèmes que Soseki avait déjà entrevus. Voilà pourquoi son œuvre retient encore autant de lecteurs.

Ce n’est pas par hasard qu’au sujet des particularités de la littérature japonaise, j’insiste sur le rôle de premier plan de Soseki. Important, il l’est non seulement à cause de ce qu’il a fait, mais parce que c’est à travers lui que je souhaite réfléchir sur cette étiquette que je me suis accolée, une étiquette où j’ai inscrit : Kenzaburô Oé du Japon incertain, ou mieux, à la manière de Kawabata : Le Japon, l’Incertain et Moi. Il existe de multiples traductions anglaises de Soseki. Je me demande ce que ceux d’entre vous qui ont lu cet auteur ont pensé. Soseki s’est attaché à décrire la confrontation et la coexistence du Japon et de l’Occident, accusant la fatalité et faisant porter le fardeau du dilemme aux intellectuels. Mais il s’adressait uniquement à ses compatriotes japonais, et ne faisait pas le moindre effort pour communiquer avec les Européens ou les Américains. C’est en tout cas l’impression que j’ai, et je me demande si vous avez ressenti la même chose. Quant à Kawabata, son œuvre constitue un monologue en circuit fermé menant à son Le Japon, le Beau et Moi. Quoiqu’à mon avis, celle de Soseki peut être qualifiée de même. Un dialogue douloureux entre lui-même et une entité qu’il a lui-même forgée et qu’il aurait pu appeler Le Japon, le Tourmenté et Moi, produisant de fait une fracture dans le circuit fermé de son autodénigrement. Pourquoi a-t-il choisi l’incommunicabilité avec l’Europe et les États-Unis, c’est une chose qui me dépasse. À moins qu’il n’ait tout simplement suivi sa pente naturelle. Sans doute. Il suffit de se rappeler que Soseki, qui était parti en 1899 étudier à Londres, n’était pratiquement pas sorti de sa chambre pendant les deux années et quelques passées dans cette ville. Il restait enfermé avec ses livres et limitait les relations qu’il pouvait avoir avec les Anglais au strict minimum.

À ce propos, me revient à l’esprit l’histoire de cet anthropologue-biologiste, Minakata Kumagusu, né en 1867, la même année que Soseki, celle précédent la date officielle de la restauration de Meiji. Comme Soseki, Minakata, ou Kumagusu comme on l’appelle familièrement, étudia à Londres, au British Museum. Il rentra au Japon au moment où Soseki faisait le voyage inverse – une véritable relève de la garde. Kumagusu différait en cela de Soseki qu’il écrivit de nombreux traités, en langue anglaise, sur les différents groupes ethniques d’Asie. À son retour au Japon, il rédigea un compte rendu destiné à une université d’Europe occidentale, de nouveau en anglais, faisant le point sur l’état de ses recherches sur de nouvelles espèces de myxomycètes – une espèce de champignons qu’il venait de découvrir grâce au microscope monoculaire rapporté de Londres par ses soins. Kumagusu poursuivit ses travaux scientifiques dans sa ville natale de la préfecture de Wakayama, loin de Tokyo. De sorte que même si à travers sa correspondance et ses publications, il se montrait en effet ouvert au monde occidental, son circuit n’en était pas moins fermé à la majorité des intellectuels de Tokyo. En d’autres termes, Kumagasu ne joua jamais activement le rôle de médiateur entre ses contemporains au Japon d’une part et l’Europe et les États-Unis d’autre part.

Qu’il s’agisse de Soseki ou de Kumagasu, ni l’un ni l’autre ne tentèrent d’offrir à l’Occident une définition précise du Japon et des Japonais. À mon avis, ils se rendaient compte que la majorité de leurs contemporains européens et américains étaient complètement indifférents au Japon. Certes Okakura Tenshin et Uchimura Kanzo gagnèrent par leur éloquence un modeste lectorat parmi les cercles intellectuels occidentaux, mais dans les deux cas, il s’agissait d’une exception. Dans l’ensemble, peu d’occidentaux s’intéressaient à la littérature japonaise pas plus qu’ils ne prêtaient l’oreille aux voix du Japon.

Quoi qu’il en soit, Soseki – le plus grand et le plus représentatif des auteurs japonais modernes – n’essaya même pas de communiquer ses pensées au monde extérieur, ou plus précisément, de parler aux Européens et aux Américains de ce phénomène, Le Japon, l’Incertain et Moi. On retrouvera tel quel ce parti pris dans la conférence donnée par le premier prix Nobel de littérature du Japon et qu’il intitula Le Japon, le Beau et Moi.

Maintenant, je voudrais parler de deux écrivains contemporains de tout premier plan, Mishima Yukio et Abe Kobo. Comme Soseki et Kumagasu, ils avaient le même âge, à une année près. La question que j’ai à poser concernant Mishima et Abe est la suivante : l’un ou l’autre de ces deux écrivains ont-ils essayé de communiquer sérieusement avec le reste du monde sur le thème Le Japon, l’Incertain et Moi ?

Mishima a toujours accordé une grande place au lectorat européen et américain. Il était à l’écoute de leurs réactions et souhaitait ardemment leur approbation. Il n’avait aucun doute sur la chaleur de leur accueil, du moment que ses traducteurs étaient bons. Mais Mishima s’est suicidé en appelant les incertaines « forces d’autodéfense » au coup d’État. J’ouvre ici une parenthèse : leur existence a beau être incertaine d’après la constitution japonaise qui proclame renoncer à la guerre et interdire l’entretien de forces armées, à l’heure qu’il est, elles se trouvent bel et bien au Cambodge, sous le prétexte de participer au maintien de la paix. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est la première fois que l’armée japonaise se déploie en dehors des frontières du pays[1]. Cela donne matière à réflexion. Mais pour en revenir à Mishima, il se donna la mort en sachant parfaitement bien que son appel au coup d’État resterait lettre morte. En fait, il avait répété minutieusement son acte d’autodestruction. À travers la complexité de sa mise en scène, on perçoit clairement une chose : il s’exprimait lui aussi en circuit fermé. Fermé non seulement aux soldats des forces d’autodéfense mais à l’ensemble du peuple japonais. Bref, son monde excluait le monde extérieur. Mishima, si soucieux des Européens et des Américains qui lisaient ses romans et ses pièces, quand il s’est agi de tramer sa propre mort, tourna le dos à ce public-là ; et encore davantage au public asiatique. Prisonnier de la solitude grotesque de son circuit fermé, Mishima lança un appel au coup d’État qu’il savait inutile avant de souligner cet appel en se faisant hara-kiri[2].

Abe Kobo, comme Mishima, a écrit des romans et des pièces qui ont connu un grand succès aux États-Unis et en Europe occidentale. II compte aussi un très grand nombre de lecteurs dans l’ancienne Union soviétique et dans les pays de l’Europe de l’Est. Abe était conscient de ce public étranger, comme le prouve le soin qu’il prit à diriger sa propre compagnie quand une de ses pièces fut montée en Europe et aux États-Unis. Cependant, je doute qu’il ait jamais cherché à communiquer aux Européens et aux Américains ce qu’il voyait exactement dans le Japon, et ce qu’il considérait comme la réalité du peuple japonais. Son roman magistral La Femme des sables et sa pièce tout aussi remarquable Les Amis constituent un excellent matériau pour quiconque désire étudier le Japon et son peuple. N’empêche, j’ai tendance à penser qu’au départ, son approche de l’écriture visait non pas à mettre en scène les Japonais d’aujourd’hui, mais des êtres humains dans la plus universelle de leur condition – l’homme universel, si l’on veut. Dans un de ses premiers romans, voici ce qu’Abe écrit :

« Connais-tu ce poème à propos d’un livre qui vogue dans la nuit noire de l’espace ? Il me semble que toi et moi nous sommes maintenant ce livre. Ce poème était une prophétie. Nous sommes tous des livres. Et chacun de nous est une étoile devant la Terre. Regarde. Si tu fais ce que je te dis, notre plan va bientôt marcher. »

En quelques lignes, Abe nous montre que son circuit le met en contact avec l’univers. Mais cela m’étonnerait fort qu’il ait souhaité transformer ce circuit en intermédiaire entre le Japon et les peuples d’Europe et d’Amérique.

La littérature japonaise dans toute sa gamme harmonique – de Soseki à Mishima et Abe, c’est-à-dire des lettres modernes aux lettres contemporaines – a été profondément influencée par l’Europe et les Etats-Unis. Pourtant pas un écrivain japonais n’a encore tenté d’amener le Japon et son peuple face à face avec l’Occident. Certes il existe des traductions anglaises et françaises de romans et de nouvelles de qualité, mais ce ne sont jamais que des « découvertes » – par une poignée d’Européens et d’Américains – d’écrivains enfermés dans leurs placards et qui parcourent des circuits fermés possédant tous le même point de départ et le même terminus : le Japon ! Qui plus est, la façon dont ces écrivains modernes ont été découverts ne diffère en rien de la façon dont Murasaki Shikibu et Basho l’avaient été en leur temps. Les uns comme les autres ont émergé dans la faible lueur qui parvenait des rivages européens et japonais jusqu’au Japon.

Certains critiques avanceront peut-être que lorsque l’on découvre ainsi une littérature, elle est plus sainement introduite et acceptée. Mais cet argument est-il encore valable aujourd’hui, à la lumière des relations internationales actuelles ? Après tout, nous parlons littérature – littérature japonaise. Et cette dernière n’est-elle pas l’expression de l’esprit japonais ? Ne faudrait-il pas responsabiliser le peuple japonais là-dessus ? Je suis convaincu que oui. D’abord, parce que notre pouvoir économique est démesuré par rapport à notre prise de parole. La présence matérielle du Japon en Europe et aux Etats-Unis est infiniment plus pesante que les mots murmurés par les Japonais dans ces parties du monde. À l’époque de Soseki, le peuple japonais ne disait rien au reste du monde. Il faut avouer qu’en ce temps-là, l’économie japonaise était, pour reprendre les lamentations d’un personnage d’un roman de Soseki, d’une « décrépitude pathétique ». Mais regardez comme l’économie japonaise fait aujourd’hui entendre sa voix ! Rien qu’ici, à New York, par exemple ! Personne ne peut y demeurer sourd. Mais, et le peuple du Japon ? Ceux qui sont à l’origine de tout ce vacarme économique ? Le voyez-vous ? Et de quelle façon ? Comme vos semblables ? Ou disparaissent-ils sous vos yeux comme l’homme invisible ? Le peuple japonais, vous le voyez envahir New York et d’autres sites, mais vous dit-il jamais quelque chose ? À croire que sur leur passeport devrait être inscrit : Le Japon, l’Incertain et Nous. Pire encore, certains Japonais ne sont-ils pas en train de donner d’eux-mêmes une image grotesque à rendre le Japonais de Petit déjeuner chez Tiffany[3] presque acceptable ? Je serais un peu plus optimiste si votre Japonais typique ressemblait au personnage de Truman Capote.

Face à une crise aussi tangible, je dirais même plus vraie que nature, il est vital, à mon avis, de réinventer la nature de la littérature telle que nous la produisons depuis la modernisation de notre nation. La littérature japonaise doit se montrer fermement résolue à communiquer avec les peuples d’Europe et des États-Unis ; et pas seulement avec eux, mais aussi avec les autres peuples asiatiques. Il faut que les écrivains japonais montrent ce qu’est le Japon, ce que nous sommes vraiment. Et une fois cette résolution prise, nous serons stupéfaits de nous apercevoir de tout ce que nous avons à dire, de tout ce que nous n’avons pas le droit de taire.

Il faut que le monde sache, par exemple, qu’aucun Japonais à l’heure actuelle ne peut se satisfaire de notions du style Le Japon, le Beau et Moi. En outre, nous devons admettre que nous ne pouvons plus nous permettre de tourner le dos au monde extérieur pour croupir dans l’atmosphère irrespirable de nos placards. Que cela plaise ou non, nous ne pouvons plus rester cloîtrés dans cet espace douillet dont nous pensons posséder le monopole. Les choses étant ce qu’elles sont, il nous faut travailler d’arrache-pied à la création d’une littérature véritablement ouverte sur l’extérieur, ce qu’aucun écrivain à ce jour n’a réussi. Il nous faut transformer la littérature japonaise en un médium universel qui nous grisera par sa diversité.

Jusqu’ici, tous les auteurs qui sans être japonais ont écrit en japonais sont coréens et ont grandi au Japon. Depuis peu, cependant, on compte parmi eux un jeune écrivain américain. J’aime à penser qu’il n’est peut-être pas si éloigné, le jour où nous verrons de nouveaux écrivains sortir de la multitude des travailleurs étrangers qui résident au Japon. Cette nouvelle littérature exposera sans doute les entrailles mêmes de la société japonaise. Les accusations portées par les peuples d’Asie contre les atrocités et les dommages perpétrés par le Japon pendant la guerre constituent, de mon point de vue du moins, un encouragement, un tremplin, permettant au Japon de laisser là son vieux manteau et d’ouvrir tout grand les portes de ses placards pour laisser entrer un peu d’air frais. Quant aux plaintes, le gouvernement devrait, ce serait la moindre des choses, offrir des indemnités de nature financière[4] ; mais surtout, il revient à chaque Japonais de reconnaître en toute humilité ces accusations et d’y voir une occasion de réfléchir, en tant qu’être humain, aux récentes responsabilités historiques et morales de son pays.

Malgré mon mauvais anglais, je suis entré dans cette magnifique bibliothèque avec l’envie irrépressible de communiquer avec vous. Cela me ferait plaisir de savoir qu’à un moment ou à un autre, tandis que se poursuivra cette série de conférences du département oriental, vous vous rappellerez de moi comme d’un écrivain qui cherche non sans mal à se débarrasser de son vieux manteau – celui sur lequel sont brodés les mots : Le Japon, l’Incertain et Moi. Alors, oui, j’aurais l’impression de voir mes efforts récompensés. Vous avez été un public d’une tolérance extrême. Merci.

Traduit de l’anglais par Isabelle Chapman.

[1] Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, le Japon se dote d’une Constitution pacifiste (Article 9) qui lui interdit de posséder une armée offensive et de participer à des conflits armés à l’étranger. Jusqu’aux années 1990, le pays se limite strictement à la défense de son territoire grâce aux Forces japonaises d’autodéfense (FJA). En 1991, les Accords de Paris mettent fin au conflit cambodgien, lié aux exactions commises sous le régime des Khmers rouges de Pol Pot, et instaurent l’APRONUC, une mission de maintien de la paix des Nations Unies chargée de superviser le cessez-le-feu, le désarmement et l’organisation d’élections. En 1992, le Japon adopte une loi autorisant pour la première fois l’envoi de personnel dans le cadre de missions onusiennes. Le Cambodge devient alors un premier test : le Japon y déploie environ 600 membres des FJA pour des missions logistiques, d’ingénierie et de sécurité, ainsi que des observateurs électoraux.

[2] En 1967, l’écrivain nationaliste Yukio Mishima rejoint les Forces japonaises d’autodéfense et fonde sa propre milice, le Tatenokai (« Société du Bouclier »), pour défendre l’Empereur. Le 25 novembre 1970, avec quatre de ses partisans, il prend en otage le commandant d’une base militaire à Tokyo et tente, par un discours prononcé depuis un balcon, de convaincre les soldats de renverser la Constitution pacifiste de 1947 et de restaurer la souveraineté impériale. Accueilli par des huées, Mishima, voyant son projet échouer, se donne alors la mort selon le rituel du seppuku.

[3] Dans le film Breakfast at Tiffany’s (1961) réalisé par Blake Edwards et adapté du roman de Truman Capote, l’acteur américain Mickey Rooney incarne Mr. Yunioshi. Sa prestation, aujourd’hui tristement célèbre, est un exemple flagrant de yellowface : un acteur non asiatique grimé et affublé de prothèses, jouant un personnage asiatique de façon caricaturale et raciste, avec maquillage, faux dentier et accent exagérément stéréotypé.

[4] Les crimes de guerre commis par l’armée impériale japonaise, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et lors des guerres d’expansion en Asie comme la guerre sino-japonaise (avec, par exemple, le massacre de Nankin), restent profondément ancrés dans la mémoire collective. Parmi ces exactions, la question des « femmes de réconfort » – plusieurs centaines de milliers de femmes asiatiques réduites à l’esclavage sexuel – demeure toujours en suspens, malgré de récentes condamnations du Japon par la Corée en 2022. Après la guerre, quelques dirigeants furent jugés lors du procès de Tokyo (1946-1948), mais nombre de crimes sont restés impunis. Aujourd’hui encore, ces atrocités nourrissent des tensions diplomatiques entre le Japon et ses voisins, qui reprochent un manque de repentance et la minimisation de ces faits dans certains manuels scolaires, tandis que survivants et descendants réclament toujours des excuses officielles et des réparations.