Parler de Jean-Paul Enthoven est une joie. Depuis longtemps, je m’étais enchanté à sa lecture, croyant tout de suite voir apparaître un ami de mille ans ; ce fut avec Les enfants de Saturne, en 1996. Ils m’ont collé au mur. Je crus y trouver affinité de goût et de pensée – pourvu que « pensée » soit bien le mot juste, ce qui est loin d’être certain. Je ne savais pourtant rien de lui, j’ignorais si ce qu’il avait dans son bagage pût correspondre, ni même de loin ressembler, à ce que le mien contenait. Quel capital de fêlure, quel degré de porosité au bonheur, quelle ampleur ou étroitesse de son histoire, quels lieux où son âme s’était épaissie, quel trésor d’assuétudes. Malgré tout cela que j’ignorais, cette première lecture m’avait immédiatement convaincu qu’il avait su accepter la charge d’être libre, reconnaître que bannir l’enchantement est une sottise, et se réserver sans cesse un refus indigne de la vie. Je décidai donc que son cas méritait un cursus prolongé.

Une de ses rares convictions est qu’il vaut mieux douter de ce à quoi on croit. C’est peut-être là l’une des raisons pour lesquelles il préfère la littérature à la philosophie ; c’est en tout cas l’une des miennes. Comment la conçoit-il ? Il vient de m’écrire, en réponse à une question que je lui posais suite à une conversation téléphonique, qu’il avait été très influencé par le livre de René Crevel : « Mon corps et moi ». Que pour être aimable avec ce corps, pour lui être reconnaissant de lui procurer tant de joies, il lui avait fallu une esthétique adéquate. Et que de l’esthétique il était naturellement passé à la vision du monde en rapport. C’est d’où il fréquenta les écrivains « physiques » : Hemingway, Diderot, le prince de Ligne, etc., qui l’influencèrent en retour. « Quand on fréquente ces gens-là », me dit-il, « on privilégie les jours heureux, le bonheur, les métaphores lumineuses. Mon corps m’a donné envie d’écrire des livres ensoleillés, méditerranéens, italiens. Nietzsche m’a conforté dans cette perception : un livre, une philosophie, c’est toujours la postérité d’un corps. Vouloir, comme notre cher Marcel, écarter son corps, être « Contre Sainte-Beuve », ça veut dire qu’on a quelque chose à cacher ». Cette esthétique procède de la lutte contre son enfance dont parle Si le soleil s’en souvient, de la force obstinée que lui donne la haine de la terre qui l’a vu naître – haine que je connais également. Il n’a jamais aimé celui que là-bas il fut, ce « type sans promesse », ce « trop bref d’esprit ». C’est ainsi qu’il fit semblant de devenir le « délicat raffiné chichiteux » auquel d’aucuns voudraient parfois le réduire, qu’il endossa le bouclier de préciosité dont Anna Cabana a su reconnaître la vraie fonction[1]. Cette esthétique rejoint, me semble-t-il, le souci de la « vie bonne » des Grecs, la dikè, contraire de l’hubris. Comme il l’écrivait à propos de Hemingway, je dirai de Jean-Paul (et c’est l’une des « raisons » pour lesquelles je l’aime) qu’avec lui rien ne presse ; qu’autour de lui, l’air est vif. On y devine une profusion de grâce et d’espérances. L’avenir est neuf. Il s’agit de s’y engager avec un corps parfait et des poumons avides. Il faudra donc construire une œuvre (mais il récuserait ce terme) « qui exige un pacte farouche avec la moindre perception ». Ainsi qu’il le dit de Hemingway, Jean-Paul écrira « comme Cézanne peint ». Cela signifie qu’il choisira des couleurs vives, des phrases vraies, ouvertes à la nature, au frémissant. Qu’il accueillera, en lui, la lumière et l’évidence des choses, tout en laissant intact leur mystère. Qu’il concevra des livres comme la pure extension de ce qu’il voit et sent. Éloge du monde. Refus définitif des austères catéchismes. Cap sur la vitalité.

1

1996, donc. Je vous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Paris en ce temps-là ânonnait encore de vieux mantras. C’était un temps où nous étions tous marqués, voire intimidés, par le structuralisme, la psychanalyse lacanienne, ainsi que par tout ce qui se faisait à la suite, à partir, voire au nom de ce que les Américains appellent la French Theory. Ces démarches (et d’autres encore, il est inutile de toutes les nommer) se présentaient un peu comme l’anti-obscurantisme, comme les Lumières de notre époque, dans lesquelles tentaient de se présenter, de s’articuler les conditions tout à la fois d’une éthique, d’une politique et d’une responsabilité de pensée. L’atmosphère était stimulante, on assistait à l’émergence d’une nouvelle anthropologie, fondée sur la mort du sujet et sur l’inconscient. Lacan s’employait à renouveler le mystère de la psychanalyse comme Mallarmé s’était employé à renouveler Le Mystère dans les Lettres[2]: « Il doit y avoir quelque chose de caché au fond de chacun, je crois fermement en quelque chose de caché – c’est-à-dire de fermé et de couvert – qui habite dans le commun. » D’où le choix par Lacan d’un style qu’il appelait gongorique, qui lui valut autant d’admiration que de haine. C’est qu’il pensait que cela donnerait au lecteur la possibilité, la chance, et le devoir, d’y mettre du sien, de faire sa part, dans l’explication avec le texte. Il fallait donc, pour ce faire, que ce fût difficile, souvent à la limite de la lisibilité. Nous avions tous été frappés de ce mal dans la congrégation d’amphigouriens à laquelle j’appartenais. Sauf que notre visée à nous n’était en rien burlesque, bien au contraire : nous étions convaincus qu’il fallait mettre en question une certaine scène de lecture, avec ses conforts et ses intérêts ; c’est du moins ce qu’on nous avait enseigné. Inventer, frayer de nouveaux passages n’était possible que dans la difficulté la plus ardue, et la réception lente, discrète, détournée ou parfois hostile qui nous était réservée était preuve de la valeur et de l’intelligence de ce que nous produisions. Rendre le plus obscur possible les codes et les canaux de ce qui avait jusqu’à nous été le plus recevable nous était affaire d’éthique, le mot avait été lâché par le glorieux Lacan. Il fallait, coûte que coûte, que nos lecteurs ne puissent plus retrouver leur territoire, leur confort, leur entre soi. Nos textes étaient scellés, nous voulions dérouter (seducere) nos lecteurs, assurés que nous étions que c’était par là seulement que des questions majeures seraient remises à vif. Nous rêvions de rejoindre une écriture tellement idiomatique qu’elle n’eût été accessible qu’aux seuls happy few[3], aux seuls insiders, nous rêvions de l’invention d’une langue qui eût été seulement nôtre, dans laquelle dire notre histoire la plus intime. C’est pourquoi la scène sur laquelle nous évoluions était un véritable Kampfplatz où les couteaux pouvaient sortir à tout instant – et ils sortaient en effet : les anathèmes, les condamnations, les révocations et les renvois étaient prononcés aussi brusquement et aussi brutalement que dans les plus vulgaires reality shows.

*

Une petite vingtaine d’années avant la parution de ses Enfants de Saturne, Jean-Paul avait été reçu avec son ami Hector Bianciotti par Roger Caillois[4], lequel leur avait dit toute sa méfiance à l’égard de l’afféterie dont font preuve les faux penseurs, qui ne se nourrissent que de controverses et d’originalité et dont les « idées » ne sont que raffinements vains et ornementations. Et c’est parce qu’ils se gardaient de cette afféterie que ces Enfants de Satune furent l’une des choses qui m’aidèrent à m’exiler de ce qui me retenait en amont de ce que je cherchais. Je m’avisai en effet en les lisant de tout ce qui, en moi, m’empêchait de me rejoindre ou, pour emprunter un terme à l’art équestre, de me rassembler.

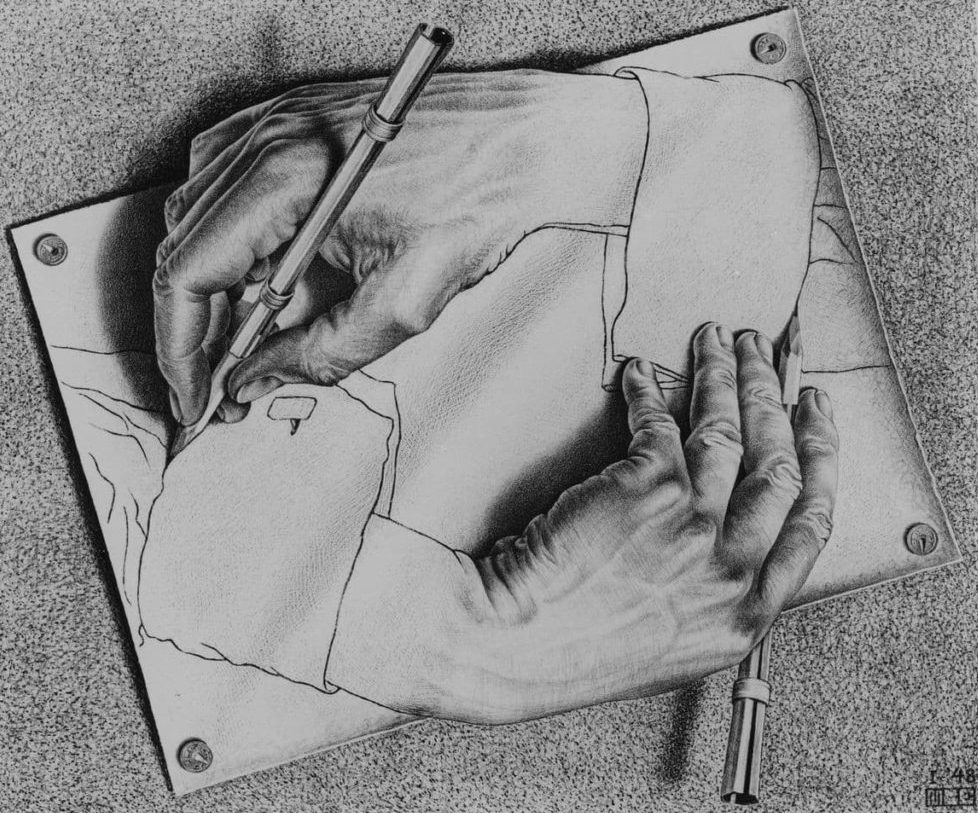

Jean-Paul dit de ses Enfants de Saturne qu’ils sont devenus des compagnons dont il ne saurait se passer, qu’ils composent une tribu qui ne lui est pas étrangère, une galerie où il a prélevé les fragments contradictoires d’un autoportrait. Tous les portraits sont sans doute des autoportraits dans la mesure où le meilleur moyen de se mettre soi-même en lumière, en souffrance, en épreuve, comme dit Pierre Michon, c’est encore de passer par l’autre. « Des autoportraits pour traquer l’autre en soi-même. Mais sûrement pas des autoportraits pour « se chercher », car, comme disait Gide, un écrivain (un peintre aussi bien) qui « se cherche » court le risque de se trouver – et dès lors il n’y a plus que des tics et du bluff, une technique qui se fait passer pour intériorité, de l’acquis maquillé en espérance. »[5] Bref, ce livre, tout aussitôt lu, m’a donné envie de connaître l’homme. Pourtant, j’ai attendu 27 ans avant de lui écrire, le 15 février 2023 exactement. Pourquoi si longtemps ? Il faudrait en parler à Freud…

Je venais de lire son dernier livre, Lignes de vie.[6] Moins fort, à mon avis, que ses Enfants de Saturne, mais quand même. La même volupté était souvent là, le même bouleversement, le même ravissement. Je ne crois qu’à ça, je n’aime que ça. Le paradigme est le coup de foudre, ce qui n’est pas simple. Ici, plusieurs pages arrachent et rassemblent, atteignent quelque chose qui n’a pas de nom et vous constitue, des pages immédiatement nécessaires, qui vous font un sort, qui vous laissent godiche, vous condamnent au mutisme. Il faut du temps pour comprendre ces choses-là, d’autant plus que sont plus sidérantes les évidences auxquelles on se heurte.

Je lui ai donc écrit. Pour lui dire que je l’avais lu en pensant très souvent à Michon (avec qui il n’a bien sûr rien à voir), à ce qu’il a pu dire ici ou là de la volonté violente de dire, volonté qui fait par miracle quelque chose avec rien, qui fait une forme dans laquelle s’installe, de surcroît, du sens. En pensant à ce qu’il dit encore du cinéma qu’on se fait pour s’obliger à écrire – pour oser, tout simplement. On se sent indigne mais on fait tout de même ce qu’on peut. J’ai aimé la discrétion avec laquelle il parle des écrivains extrêmement gonflés, culottés, qui lui ont permis de lever quelques inhibitions. Quelques passages ont cette beauté flagrante, massive, immédiate que nous attendons tous. Chacun a bien sûr ses critères. Il s’agit d’éviter autant que possible de faire l’écrivain mais ça n’est pas toujours évitable, il y a toujours des moments de mécréance où on veut être lu, loué, où l’approbation des autres, la vanité, sont les seuls garants de la vraisemblance de nos livres, de leur valeur et de leur existence même. Il peut arriver – il arrive, à mon sens, chaque fois que nous avons un peu de mal à y croire – qu’il ne nous reste plus que le beau bluff, le drapé, le bien dire. Alors on se prend les pieds dans le lyrisme, ou dans la prose pessimiste, ou dans « le sang noir des morts » comme disait Michelet, dans l’hubris, bref dans les casseroles littéraires que nous traînons. On cherche la justesse de l’euphorie énonciatrice, qu’elle se reflète d’un seul jet et sans travail superflu dans des énoncés nécessaires. Ses Lignes de vie en témoignent. Elles sont parfois minées par une dérision violente que j’ai beaucoup aimée. C’est par cette dérision qu’il interroge la vérité des Lettres. Michon a raison : nous sommes tous des pions dans la lignée directe de ce petit casseur que fut Rimbaud. Ces Lignes de vie sont un salut aux pères et une insulte aux pères, une reconnaissance et un déni. Elles reconnaissent que tous les exemples, tous les modèles, sont douloureux. D’où sa fidélité à « l’identité mobile », dont il dit qu’elle fut, pour le meilleur et le pire, le principe le plus constant de sa vie[7]. Principe qui ne s’est pourtant jamais tout à fait purgé d’une passion.

[1] Cf. Masque et Mascara, in La Tribune du dimanche, 2 mars 2024

[2] Divagations, Eugène Fasquelle, éditeur, 1897, p. 283-291

[3] Pascal Quignard explique qu’il faut ainsi comprendre l’usage de cette expression par Stendhal: il n’y a aucun mot en français pour dire le petit nombre.

[4] L’entretien est publié dans Saisons de papier, Grasset, 2016.

[5] L’Herne, 2017, p.169

[6] Grasset, 2022

[7] Les enfants de Saturne, op. cit., p.11