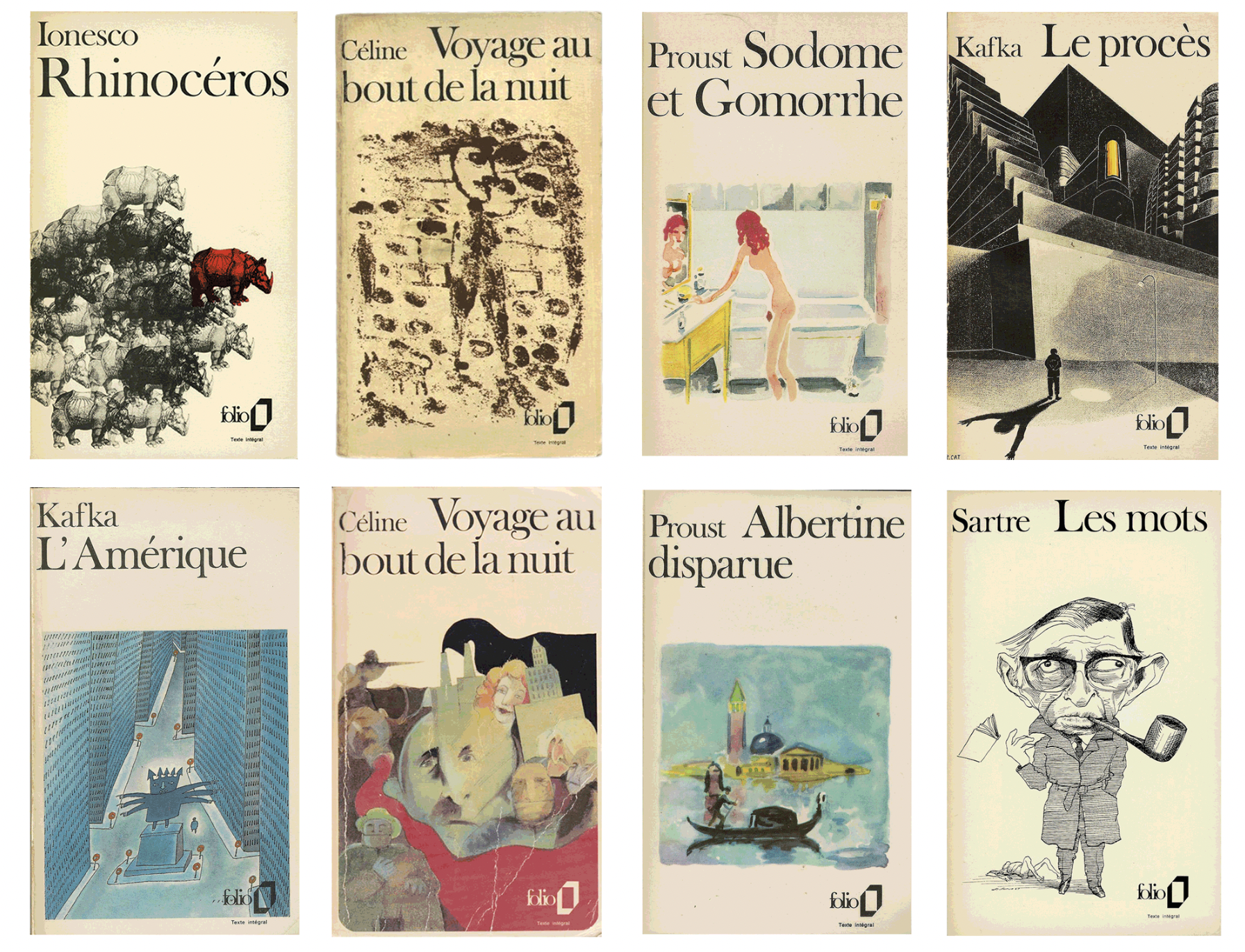

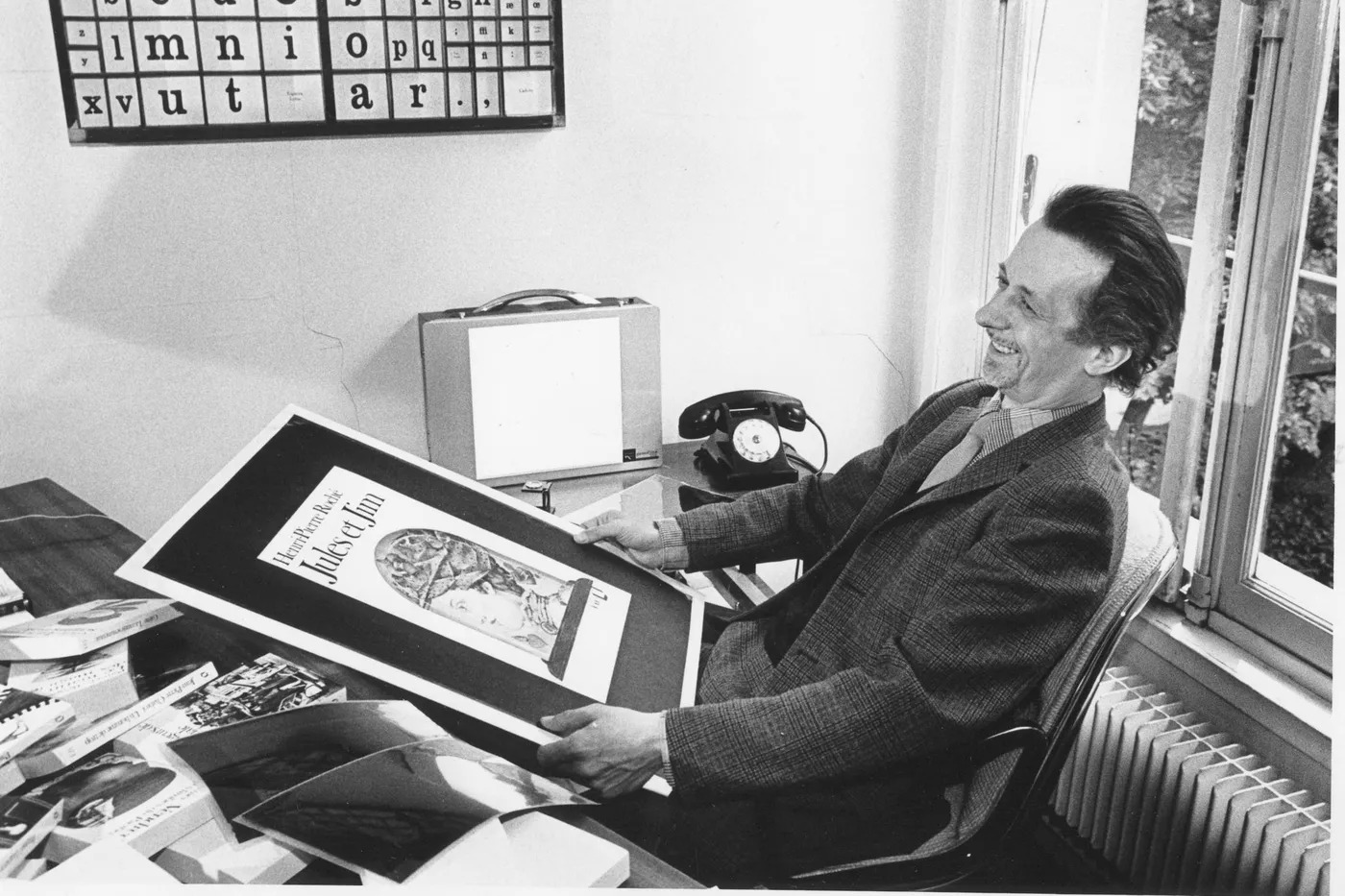

Figure majeure de l’édition, Robert Massin a, entre autres, créé les couvertures de la collection « Folio ». En réinventant l’identité visuelle de Gallimard, le graphiste, typographe et auteur est devenu une référence majeure du graphisme éditorial des années 1960-70. Les propos ici publiés ont été recueillis par Raphaëlle Milone pour son fanzine Oror, mais la courte vie de ce dernier (trois numéros parus) a empêché l’entreprise. Celui qui tenait à ce qu’on dise juste « Massin » pour le désigner se souvient de ses rencontres et de quelques-unes de ses créations.

Préambule

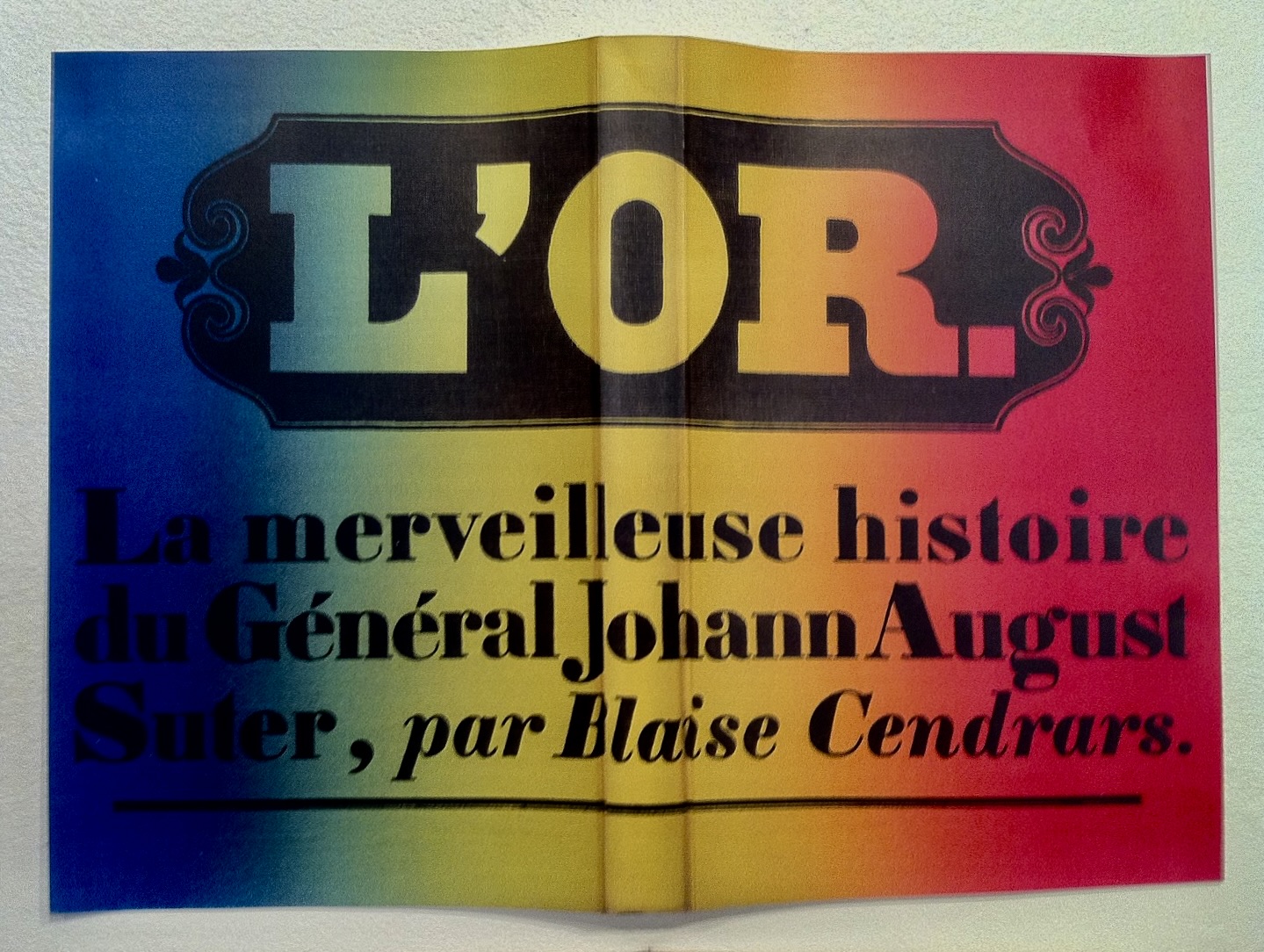

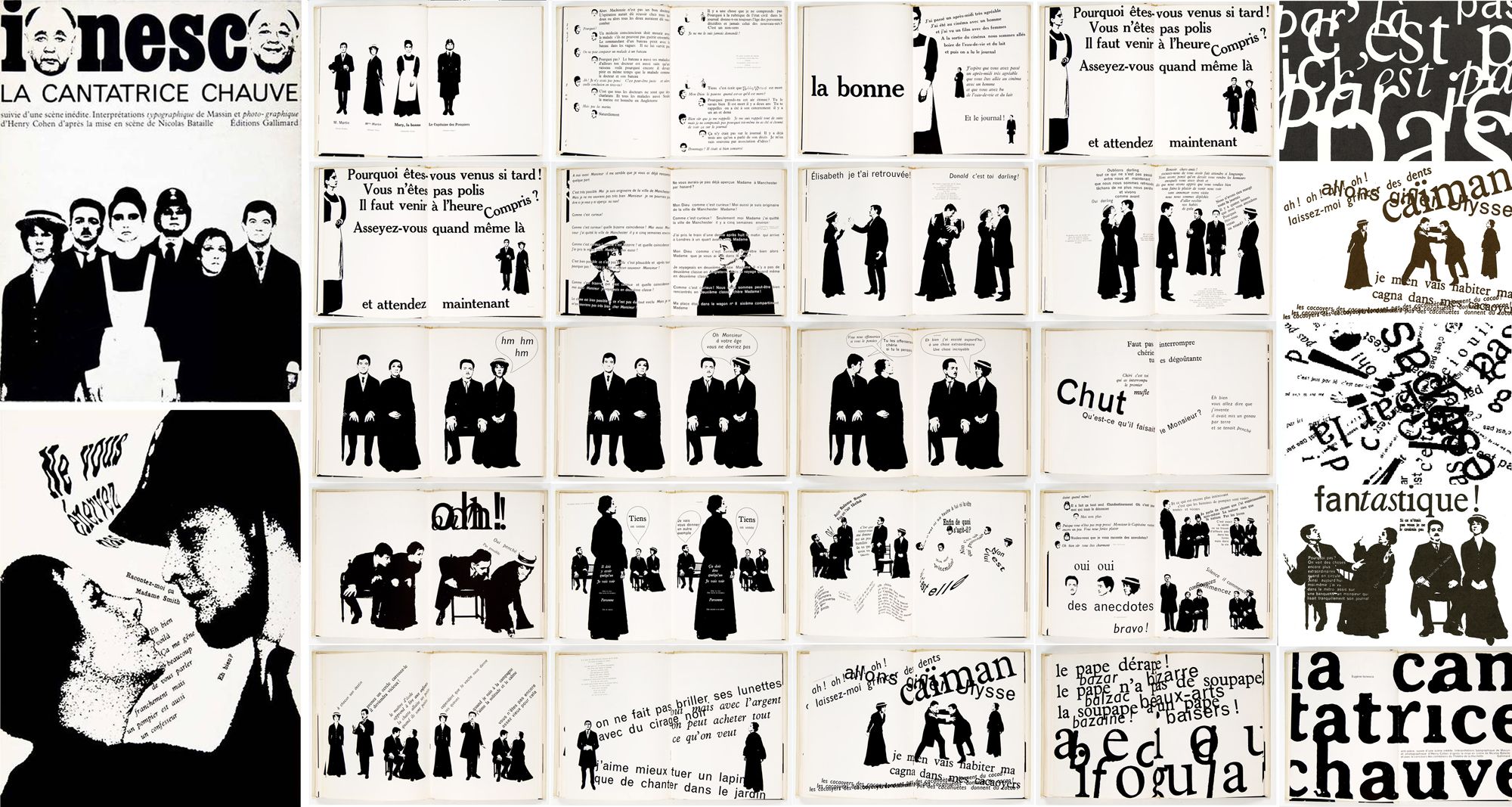

Massin fut directeur artistique chez Gallimard entre 1958 et 1979, poste auquel il a succédé à Malraux (qui, lui, était « surtout directeur… », précise Massin). Il a notamment réalisé la maquette de La cantatrice chauve en 1964. La typographie est son véritable médium. Il parle souvent d’anamorphoses. C’est un humaniste. Un mélomane. Un écrivain, aussi. Il déforme des textes à l’aide de préservatifs… L’une de ses plus grandes réussites : L’Or, de Blaise Cendrars.

À vingt ans, journaliste pour Combat, Massin traque Louis-Ferdinand Céline jusqu’au Danemark, depuis la Scandinavie. Très ami avec Raymond Queneau, ce scientifique du noir et blanc est un alchimiste des pleins et des vides. Habité par une obsession proustienne, il est l’inventeur de la « typographie expressive ».

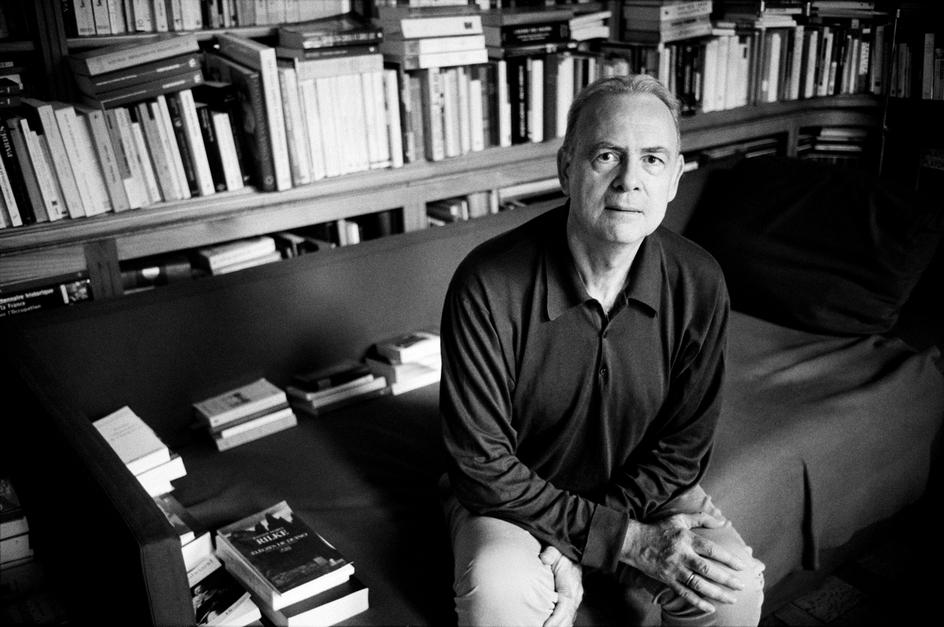

Je lui ai rendu visite le 24 juillet 2014. N’ayant que peu de batterie, je n’ai pas pu enregistrer tout notre entretien, improvisé, sur mon dictaphone. Voici, d’abord, la retranscription brute de ce qu’à l’époque j’avais écrit dans mon journal :

« Sa rencontre avec Tristan Tzara : il devait le rencontrer, alors tout jeune directeur artistique chez Gallimard, un vendredi. Il tombe sur lui le jeudi, juste avant. Tzara venait de tomber dans la rue et Massin l’a aidé à se relever. Déçu lorsqu’il entre chez le père du dadaïsme et s’aperçoit que Tzara vit dans un immense appartement, s’habille comme un bourgeois et se sert de couverts en argent. Massin scandalisé. Me raconte ensuite sa rencontre avec Jacques Prévert, passionné de Proust, comme Massin qui a lu La Recherche sept fois.

Me montre ses correspondances avec Céline. Très belles lettres, drôles, et virulentes. Céline se justifie sur son “prétendu antisémitisme” (dixit Massin). Il me les fait lire. “Je ne suis évidemment pas antisémite”, écrit Céline. Tout cela me trouble. Quand je l’interroge sur Céline, Massin me raconte chaque détail de son aventure au Danemark. Il est allé le voir en prison. “Céline n’était pas vraiment un médecin ordinaire…”Massin va chercher une grosse boîte à souliers blanche, rangée sous la platine vinyle, blanche. Me montre des lettres d’André Breton, Marcel Duchamp, Jacques Prévert, Sarah Bernhardt (dont le sceau, sur l’enveloppe, est un serpentin où l’on peut lire : “Sarah quand même” – drôle).

Breton a une très belle écriture ; claire, bleue, espacée, voire aérienne. Une carte où le texte se croise, se superpose à lui-même, en grillage. Très, très joli. “Par souci d’économie de papier”, dit Massin. Je n’en suis pas si sûre.

Des éditions originales de Marinetti, d’Apollinaire. Des dessins de Picasso, fabuleux. Il me raconte pourquoi il est devenu graphiste. Son père était graveur sur des pierres tombales. Petit, Massin avait un abécédaire qu’il avait trouvé chez un brocanteur et, des années après, il reconnaît tout de suite la typo. Il déclare avoir ”l’œil absolu”. L’expression me séduit. Massin porte un pantalon bleu turquoise, une chemise vert émeraude. Il dit qu’il achète tout en soldes ou en fripes – notamment au Mouton à cinq pattes. Une élégance, un humour, une vitalité, une justesse et une agilité d’esprit étonnants chez cet homme de 88 ans. Me sert du champagne Charpentier avec des biscuits roses de Reims, de chez Fossier. Tout est charmant. En revanche, son chien, Charlus – c’est un bouledogue – pétait sans arrêt. C’était horrible. » R.M.

Une heure avec Massin : propos libres

Massin : Vous voulez une cigarette ?

Raphaëlle Milone : Oui ! Non !

Massin : Je fume deux cigares par jour.

Prévert… Je m’attendais à un maillot rayé. Il était cravaté. Il m’a lu trois pages de La Recherche. Proust est aux antipodes de Prévert, pour moi ! Je ne l’avais pas lu, à l’époque. Ensuite, il m’a parlé musique. Je m’attendais à ce qu’il me parle d’accordéon. Pas du tout, il a dit que chaque matin il écoutait, à dix heures et demi, l’émission de Jean Witold. Qui parlait de musique classique. On ne parlait pas encore de musique baroque à l’époque, on s’arrêtait au romantisme. (Massin a un poster de Jean-Sébastien Bach chez lui. Juste au-dessus de la platine blanche. Prévert lui raconte tout cela avec la voix pâteuse, car il buvait beaucoup de vin blanc.)

Sonia Delaunay… L’édition au Club Français du Livre. 1954-55. J’ai fait Alcools juste avant, puis Calligrammes, avec Sonia Delaunay qui avait envoyé à Tzara une édition originale corrigée. Il en a fait une édition fac-similé au CFL. On redécouvrait Apollinaire. Sa gloire est assez posthume. J’ai connu très intimement Blaise Cendrars, qui était très amer à propos d’Apollinaire car il lui a volé un peu sa gloire. Par écrit, il lui rendait hommage, mais en privé, il était amer. Bon joueur… Il lui reprochait de s’être inspiré de lui [illisible] à New York… C’est Léautaud qui a suggéré à Cendrars de supprimer la ponctuation dans Alcools. Et de réintégrer Zones (introduit après) – peut-être sous l’influence de Marinetti…

J’ai réédité, dans la typographie expressive, Marinetti. (Il me montre l’édition originale. Cendrars, dans son hôtel particulier de Massena, recevait souvent la visite de Massin entre 1949 et sa mort en 1961. Quand Massin était chez les Delaunay, ils lui ont montré les pavés, à New York, et il a eu une réflexion du type : « Ce que j’ai fait, ça ne vaut rien, à côté. »)

J’ai eu du mal avec Marinetti ; il a écrit son texte en français, bourré de fautes.

Je ne suis pas du tout bibliophile, mais tout de même, je possède une dizaine de brochures de Dubuffet, qu’il m’a envoyées quand nous nous sommes réconciliés. Dont L’Hourloupe. […] LeR DLa CaNpaNe, ça c’est vraiment superbe. Sur Internet, il vaut quelques milliers d’euros, et en Italie j’ai une cote de 36 000 euros. Il en existe 256 exemplaires.

Raphaëlle Milone : Est-ce que vous avez encore votre Matisse-Aragon[1] ?

Massin : Ah, c’est toute une histoire ! Aragon l’avait à la campagne. Je n’ai fait que le tome I, nous avons passé ensemble une centaine d’heures, soit rue de Varenne, soit à la campagne – et autant d’heures avec Elsa. On se tutoyait, à l’époque.

Un vendredi, il me dit : « Tu viens demain ? » – « Ah, non, demain, je vais à la campagne sur la tombe de mon père. » C’était la Toussaint. Et Aragon me répondit : « Mais ton père est mort, il ne t’attend pas ! » Bien sûr, je n’étais pas là le lendemain ; et le lundi, j’étais limogé !

On m’a remplacé alors chez Gallimard, par Roger Parry, un photographe noir et blanc, très bon, communiste tout en ayant un petit air aristocratique. Qui a fait L’Univers des Formes[2], alors qu’on menaçait de le faire chez Skira. Mais bon, un style très traditionnel, d’avant-guerre – chiant, quoi. Alors que j’avais déjà fini la maquette du tome II du Matisse – et il ne s’en est pas servi !

Les différences sont dans les détails. Par exemple, il y a des portraits d’Aragon et Elsa, Parry les a mis systématiquement en double page. Moi, j’avais fait des bandes… influencé par le cinéma. C’était le jour et la nuit. C’est une édition splendide, mais introuvable aujourd’hui. Une très belle héliographie, sur un papier extraordinaire. Matisse, je ne l’ai pas connu. C’est un des seuls. J’ai connu Miró, Michaux, Max Ernst, Man Ray… et Chagall, surtout.

(On entend un « pop ! » – aka le champagne.)

Le champagne Charpentier sert à l’assemblage du Krug. J’ai bien connu les frères Krug. J’ai fait un livre sur Dom Pérignon. J’ai eu beaucoup de mal à le faire car on ne connaît rien de sa vie. Un bon champagne a nécessairement, à l’ouverture, deux millions de bulles. Mais je ne les ai pas comptées…

(Petite digression sur le champagne… Sabler le champagne… Sabrer le champagne… Mettre du sucre pour optimisublimer les bulles… Ecce homo…)

Et on dit aussi sabrer, mousser le champagne… Y a-t-il glissement de sens ? Je n’ai pas appris à lire plus vite que les autres… ni dans les bulles, ni ailleurs… Bien au contraire. Quand j’ai fait mon abécédaire des métiers, je me suis rendu compte que j’avais gardé un souvenir tout à fait intact de la typographie de l’abécédaire de mes quatre ans et demi… J’ai compris que j’avais l’œil absolu… Je distinguais, à l’avant-premier coup d’œil, le Molengo du Rockwell – c’est paraît-il neurologique.

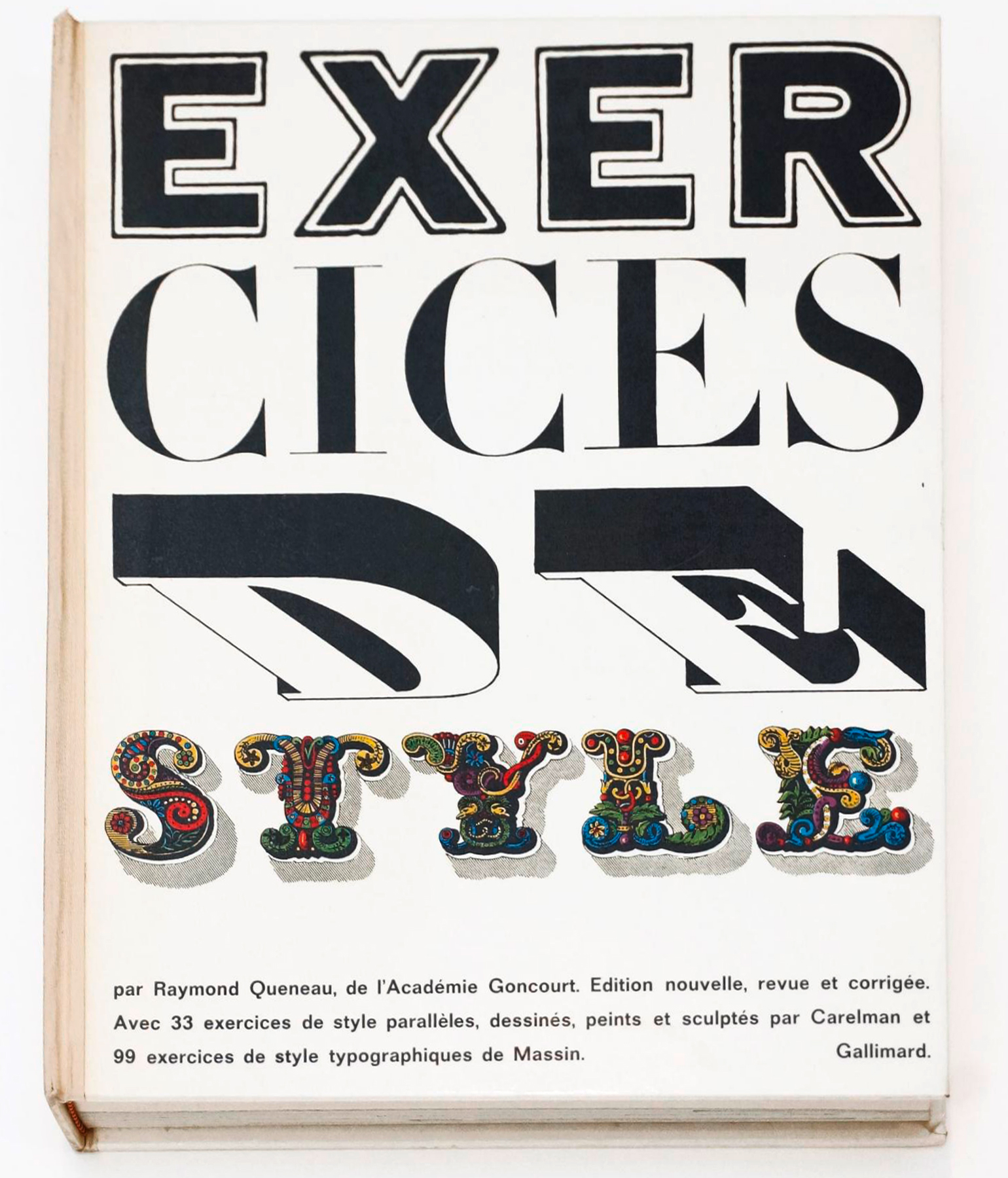

J’ai eu plusieurs périodes, une période romantique, une période XVIIe siècle, pour mes livres historiques. J’ai forcément voulu devenir écrivain, travaillant chez Gallimard, aux côtés de Giono, Ionesco, Queneau, etc. Queneau, je l’adorais : on ne savait jamais ce qu’il pensait. Il disait toujours : « Oh, oh ! Hi hi ! Ah ah ? » – et c’est tout. Il était très fermé, et très ouvert tout à la fois. Son chef-d’œuvre, c’est Cent mille milliards de poèmes. Queneau était inspiré à la fois par les personnages interchangeables des livres pour enfants, et par l’art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. C’est un livre que personne ne peut lire jusqu’à la fin. Car il y a environ dix sonnets de quatorze vers chacun. 10 puissance 14 : c’est exactement mille milliards de combinaisons possibles. C’est absolument prodigieux. Mallarmé voulait faire la même chose et il a abandonné. Il a demandé à sa femme et à sa fille de brûler ses esquisses.

Je vous parlais, tout à l’heure [hors-micro] de ma difficulté à faire éditer certains de mes livres. Alors, bon, ça fait quarante ans que l’on parle de la crise de l’édition, mais là, je crois bien que c’est vrai, cette fois-ci. Une baisse de 10 % dans les ventes. Je ne gagnais rien avec la typographie expressive, j’ai donc dû recommencer à faire des bouquins pour gagner ma vie. Mais je suis bien moins connu, aujourd’hui, dans le monde de l’édition, car les gens ont changé…

Quand François Wahl, philosophe au Seuil, l’un des patrons, appelle, aujourd’hui pour faire éditer ses livres au Seuil, on lui demande qui il est…

Je suis plus connu à Séoul ou à San Francisco qu’à Paris, aujourd’hui. Des expositions rétrospectives m’ont été consacrées partout dans le monde – une toute petite au Musée des Arts décoratifs… J’ai prospecté des dizaines d’éditeurs et je n’ai eu que des retours.

Michel Houellebecq : j’ai fait sa fortune. Je lui ai amené Cavanna. Son album est le second dans les plus grandes ventes d’albums, après La guerre vue du ciel. Entre 750 000 et 900 000 albums vendus. On en a fait d’autres.

Cartier-Bresson refusait tout recadrage, coupe, etc., ce que je trouvais passablement emmerdant. Doisneau, lui, n’a jamais eu un mot à redire sur mes mises en page. Doisneau était très gentil, humble. Il n’a jamais fait une remarque.

Cartier-Bresson, Houellebecq et moi avons commencé un livre. Mais on s’est fâchés. Brassaï – que j’ai bien connu –, déjeunant avec Cartier-Bresson et interrogé quant aux ventes de Doisneau, était furieux d’apprendre que Doisneau vendait beaucoup plus que lui.

[…] Charlus (le chien de Robert Massin) est un Boston Terrier, pas un bouledogue. Colette a eu les premiers qui sont arrivés en France, dans les années vingt. Ils n’ont pas de museau. De la famille des molossoïdes, ils ont un regard humain, ce qui gêne beaucoup de gens. Je le trouve très graphique. Camus en avait. Ils ont, comme dirait Breton, « une beauté convulsive ».

Je ne travaille pas toujours en faisant s’épouser la forme et le fond. Souvent je ne lisais pas les livres, je prenais juste un détail et j’extrayais la mise en page à partir de ce détail.

[…] Le livre de poche a été inventé au XVIe siècle – le saviez-vous ? Environ 20 000 incunables par an, au XVIe siècle, alors qu’il y avait si peu de lettrés. Formats énormes, cloutés, papier de Chine exclusivement. Puis tout à coup, vers 1599, on les réduit de plus de deux tiers en taille.

(S’en suit une digression sur les artistes synesthètes : Kandinsky, Klee, Mondrian, Scriabine, Schönberg.)

Adieu à Massin

Je m’apprête à partir. L’appartement de Massin, boulevard du Montparnasse, est scindé en deux parties bien distinctes. L’hémisphère gauche : les murs entièrement recouverts en écailles de tortue et des vitrines bourrées de bibelots, trucs en nacre, trucs en ivoire, trucs en cristal de roche, trucs en céramique de Constantinople, trucs en plumes. Et des bijoux, des perles, sauvages et grises, des Philippines, encagés par le temps, le fer, le verre. Il y a des robes de Paul Poiret, des manteaux de vison, des kimonos antiques. Encore de l’écaille, de l’écaille, de l’écaille ; et du cuivre, et des pierres précieuses, et des lettres d’amour dont l’encre pâlit. Puis l’hémisphère droit : l’hémisphère réservé à sa maîtresse, alors. Elle était encore très jalouse de l’hémisphère gauche, mausolée magnifique et inquiétant à la femme de Massin, décédée depuis des années déjà. L’hémisphère droit de l’appartement est d’une superficie équivalente à celle de l’hémisphère gauche, mais ils ne concordent pas. Minimaliste, blanc, gris, encore blanc. Moquette anthracite.

Jean-Sébastien Bach, un très vieil enregistrement, en sourdine. Je repasse par l’hémisphère gauche, parce que cela me plaît, avant de partir. Une dernière fois, les trucs en plume, les bijoux bizarres des années 1920. La lumière de fin d’après-midi, l’été. Je quitte Massin, et la petite légende continue, du moins je l’espère.

[1] Henri Matisse, roman, de Louis Aragon, a été « mis en livre » par Massin.

[2] Créée en 1960, la collection « L’Univers des Formes » des Éditions Gallimard a été une importante réalisation éditoriale; sorte d’« Histoire universelle de l’art » en 42 volumes qui suit un plan mis au point par André Malraux.

Trop bien cet article !

Du souffle sur la poussière.

Brillant.

JpM 🌿