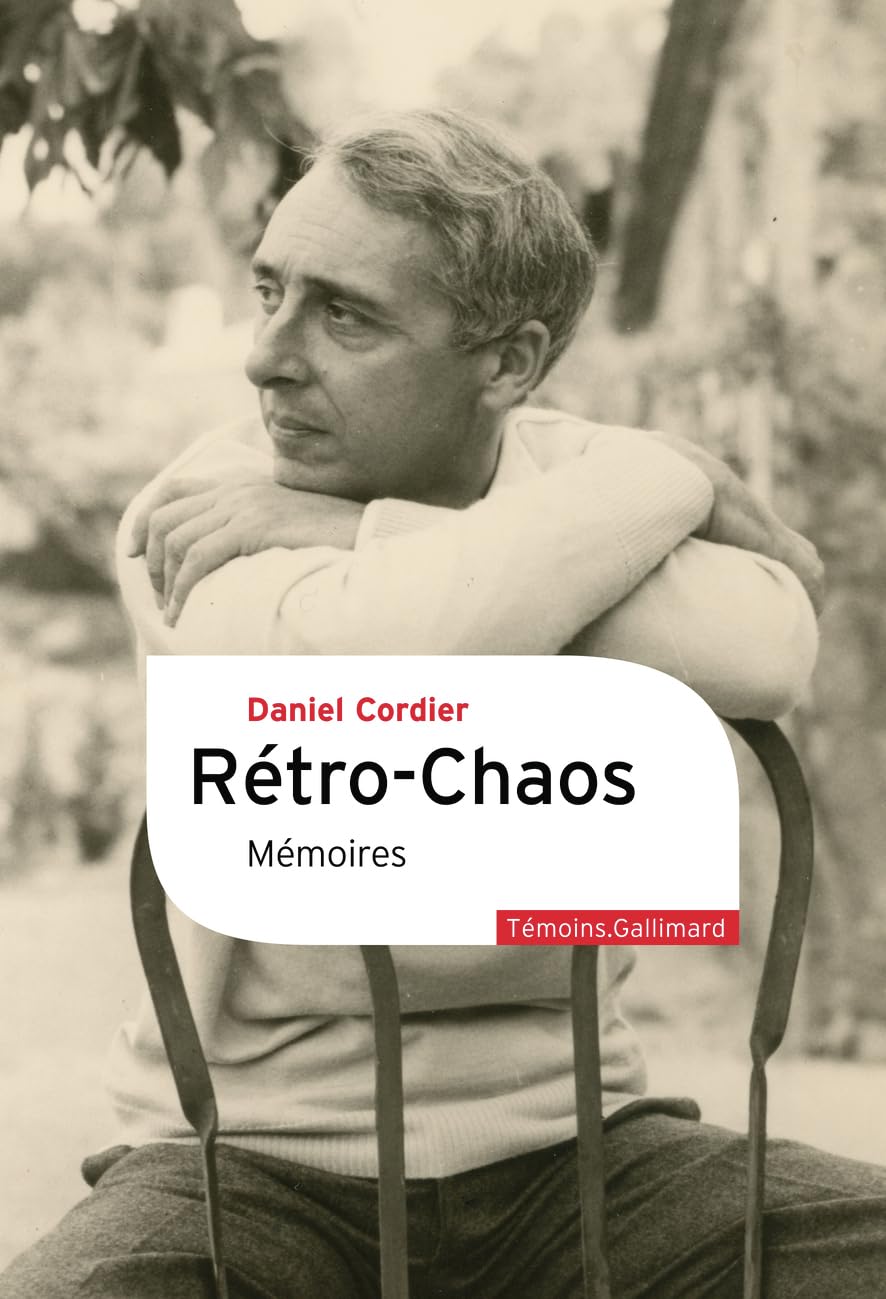

Alors que la galerie Gallimard vient de fermer sa belle exposition intimiste consacrée à Daniel Cordier, Daniel Cordier – mémoires d’une vie (1920-2020), s’est ouverte le 18 mars une seconde exposition plus importante : Daniel Cordier (1920-2020) – l’espion amateur d’art, au musée de la Libération de Paris. Bénédicte Vergez-Chaignon, pour sa part, publie le dernier livre de cette figure éminente que fut Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin de 1942 à 1943 : Rétro-Chaos. Mémoires[1]. Sylvie Zaidman, directrice du musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean Moulin, et Antoine Grande, membre du conseil scientifique, en sont les commissaires, en collaboration avec Alfred Pacquement, directeur honoraire du Musée national d’Art moderne (Centre Georges Pompidou), qui y avait organisé en 1989 l’exposition Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur.

Lors de l’ouverture du Centre Pompidou en janvier 1977, Daniel Cordier fit une première donation d’importance au Musée national d’Art moderne, comportant « une quarantaine de peintures d’Henri Michaux, un chef-d’œuvre de Jean Dubuffet, Messe de terre, de la série des Matériologies, ainsi qu’un important Öyvind Fahlström », écrit Alfred Pacquement dans le catalogue. Celui-ci noua une solide amitié avec Cordier jusqu’à la fin de sa vie. En novembre 1989, une nouvelle donation d’environ 500 œuvres entra au Musée national d’Art moderne, et c’est alors que Pacquement proposa au jeune musée Les Abattoirs, à Toulouse, d’être dépositaire de « la quasi-totalité de la donation » (voir catalogue, p. 96-102), en accord avec le généreux donateur. Une dernière donation de 800 œuvres suivit dix ans plus tard.

Remontons dans le temps en suivant cette fois ses Mémoires, La victoire en pleurant. Alias Caracalla 1943-1946 (Gallimard, 2021), puis cet ultime opus d’une vie exceptionnelle et d’une œuvre d’historien saluée par les historiens de métier : Rétro-Chaos. Mémoires.

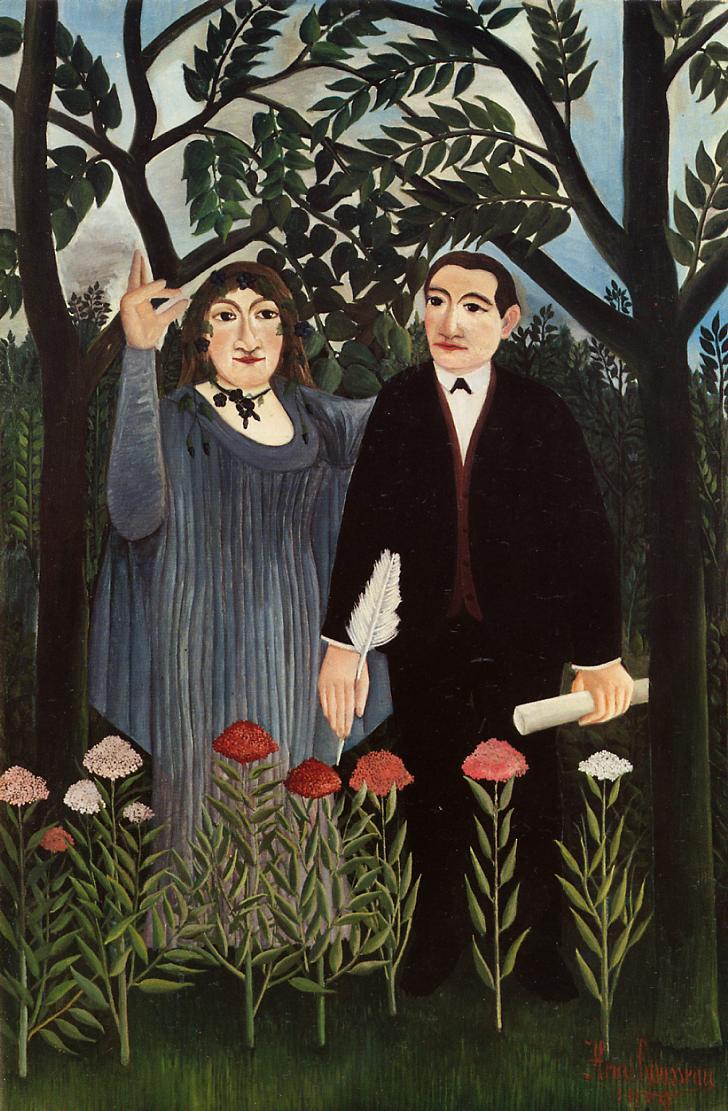

Daniel Cordier ne cessa de rappeler que son premier maître en matière d’art, et d’art contemporain, fut Jean Moulin, alias « Max », qui lui avait dit une fois : « Daniel, quand tout cela sera terminé, je vous amènerai au Prado voir les grands peintres ! » Et c’est au Prado, à Madrid, que Daniel Cordier, à 23 ans, en 1944, au sortir de la guerre, de sa guerre, connut son premier choc artistique. Choc devant Jérôme Bosch, Goya, El Greco, Vélasquez… « Aujourd’hui, dans ce musée, un déclic mystérieux s’est ouvert au plaisir, et révèle un immense et radieux univers dont j’ignorais l’existence », écrit-il dans La victoire en pleurant[2]. Devant le Tres de Mayode Goya, Cordier a des lignes déchirantes : « Un chagrin fulgurant suscita mes larmes devant l’homme agenouillé, les bras levés. Le fanal, avec sa lumière brutale, symbolisait pour moi la cruauté du combat que je venais de quitter. J’avais honte de mon bonheur, honte d’avoir vécu une journée inouïe dans l’écrin du musée pendant que mes camarades agonisaient. » (Rétro-Chaos, p. 180-181)

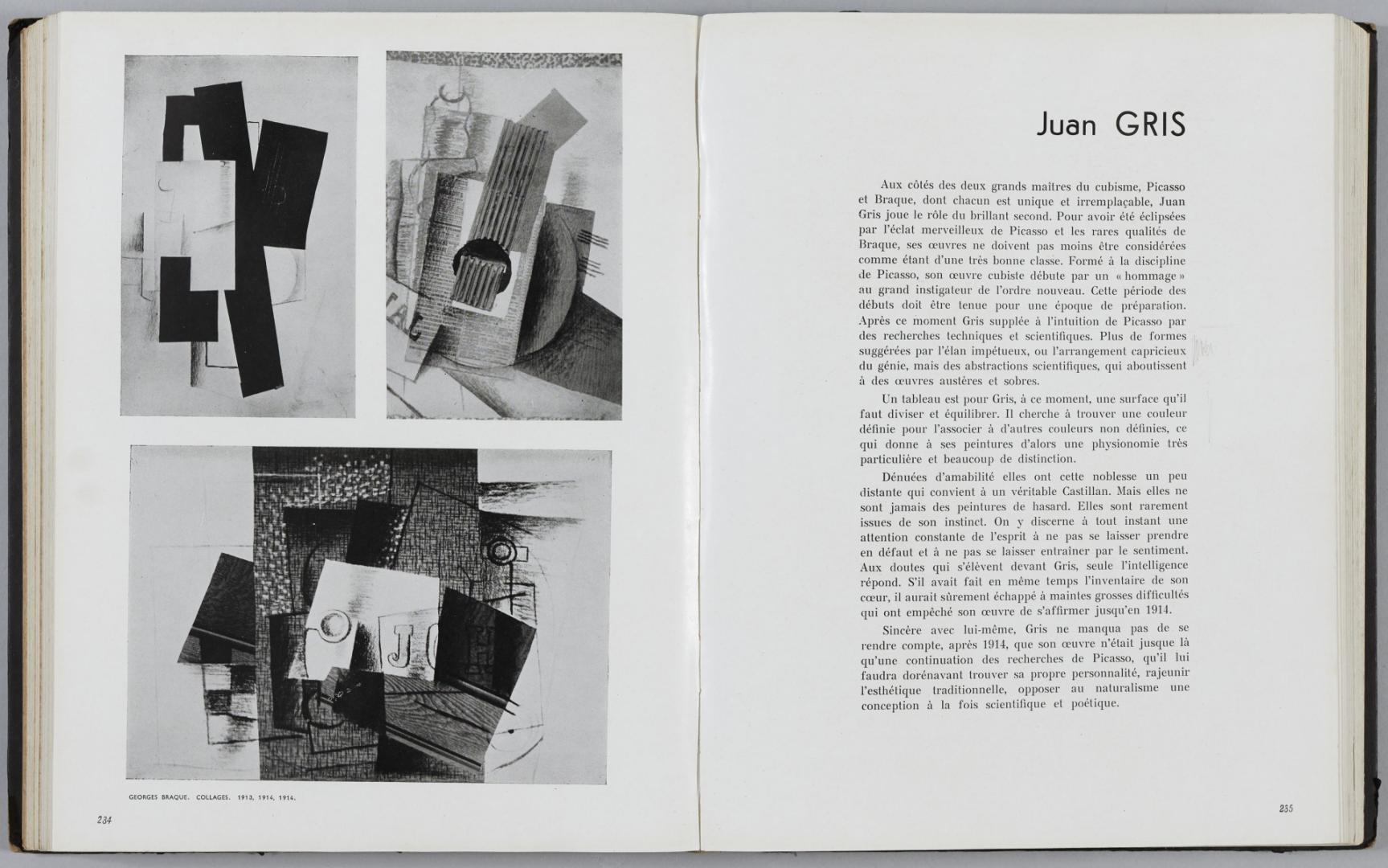

L’art, pour le collectionneur et le galeriste qu’il fut éminemment, ce sont aussi les artistes vivants. Alors Daniel Cordier alla de rencontres en découvertes. Il y eut Michaux, puis la découverte de Soutine, Braque, Rouault, Nicolas de Staël, et de l’ami que devint Jean Dubuffet au début des années 1950. La huitième Exposition internationale du surréalisme, sous le signe d’E.R.O.S., Cordier la confia à Breton et Duchamp, en 1959, dans le cadre de sa galerie, 8 rue de Miromesnil (Paris 8e). Le vernissage eut lieu à minuit en présence du pape du surréalisme et vingt mille visiteurs y vinrent jusqu’à la fermeture de l’exposition fin janvier 1960. Cordier était devenu un galeriste connu et reconnu lorsque, en 1964, il décida de fermer sa galerie, au grand dam des artistes qu’il défendait sur la scène nationale et internationale. Sa rupture avec Dubuffet en fut-elle la seule raison ? Il faut dire que le peintre était un homme radical, souvent odieux avec ses propres amis, autoritaire, qu’il méprisait Rembrandt, s’était brouillé avec Paulhan « après avoir vécu dans le dithyrambe et lui avoir offert des œuvres parce qu’il savait les apprécier » (ibid., p. 204-205). De plus, Dubuffet était impitoyable en affaire. Sa rupture attendue avec Cordier marque pour celui-ci la fin d’une aventure de galeriste, mais non de collectionneur ni de donateur.

Venons-en à son combat intrépide pour la mémoire de Jean Moulin, qu’Henri Frenay n’avait cessé de traîner dans la boue, le faisant passer pour un espion à la solde de Moscou. Daniel Cordier retrace ici, pour la dernière fois, l’acte par lequel le galeriste est devenu l’un des mémorialistes majeurs de l’histoire de Jean Moulin, ce héros si méconnu, si vilipendé par les Frenay, d’Astier et tant d’autres. À la fin de la fameuse émission Les Dossiers de l’écran du 11 octobre 1977, Frenay lança à la figure de Cordier ces mots infondés et méchants : « De toute manière, vous ne savez rien, vous étiez l’intendance ! » (ibid. 234) Le destin de Cordier va en être bouleversé à tous les sens du terme.

« Humilié, je ne trouvai rien à répondre. […] Pendant une heure, Jean Moulin avait été calomnié devant toute la France, et non seulement je n’avais pas été capable d’avancer ne serait-ce qu’un argument valable, mais encore je n’avais rien articulé qui fût compréhensible. […] Quand ce soir on m’avait demandé – quoi ? Un effort, de la cohérence, du sang-froid, j’avais bredouillé, je l’avais laissé tomber. Si je ne faisais rien pour lui qui ne pouvait plus rien pour lui-même, je ne serais qu’une ordure ! » (ibid., p. 234-236)

Quel aveu, quel sursaut chez l’ancien agent des services secrets de Londres, à la DGER ! On connaît la noble, l’admirable suite que lui donna Cordier. Entre 1983 et 1999, il se fit historien, traversant la France et ses directions d’archives départementales et nationales, puis les archives du Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) pour la période de la guerre, pour écrire cinq volumes consacrés à Jean Moulin, auxquels ont succédé trois volumes de Mémoires[3] jusqu’à celui-ci, et encore deux autres livres[4].

Cordier s’est donc fait historien, ce à quoi rien ne l’avait préparé, sinon une dette qui le transcendait à l’égard de ce héros et martyr que fut son « patron » une seule année, jusqu’à sa tragique arrestation le 21 juin 1943 – mais en réalité, le patron d’une vie, de toute sa vie. Cordier a démontré que Jean Moulin, alias « Max » ou « Rex », ne fut jamais un agent des communistes. Il nous a rendu un Jean Moulin avec toute sa puissance de travail, son intelligence, son obéissance au général de Gaulle, sans aucune compromission, taisant sous la torture tous les secrets de la France libre et de la Résistance, « lui qui les savait tous » (Laure Moulin citée par Malraux dans son discours du Panthéon, le 19 décembre 1964).

À la fin du livre, Cordier parle un peu de son rôle, après la Libération, au sein de l’équipe de la DGSE dirigée par le colonel Passy, lorsque tout à coup le lecteur lit, dans un premier temps interloqué : « La rédaction de mes Mémoires m’a confirmé, si besoin était, que je ne fus pas un résistant. […] nous n’étions pas des “résistants” parce que nous étions d’abord les soldats d’une armée avec sa hiérarchie au sommet de laquelle était le général de Gaulle. » (Rétro-Chaos, p. 313) On comprend donc entre les lignes que Jean Moulin lui-même n’était pas un « résistant » au sens commun du terme, car il fut bel et bien, jusqu’à sa mort sous la torture « sans avoir parlé » (Malraux), le chef et le « délégué général du général de Gaulle » à la tête du Conseil national de la Résistance, ce qui le fit davantage haïr qu’aimer des chefs des réseaux. Un très passionnant ouvrage vient de paraître sous le titre Le Conseil national de la Résistance, sous la direction de Claire Andrieu[5], qui permet de mieux saisir l’importance de Jean Moulin dans ce dispositif créé par de Gaulle, car le CNR devait préparer l’après-guerre.

Cordier n’en souligne pas moins le courage de la Résistance : « Le minuscule noyau de la Résistance combattait pour l’honneur », écrit-il (ibid., p. 286). Ou encore : « La légende rendait un juste tribut aux sacrifices des résistants qui méritaient d’être honorés sans marchandage ou revue de détail. » (p. 285)

Je ne voudrais pas conclure sans évoquer la manière dont Daniel Cordier, issu d’un milieu très à droite, maurrassien, donc antisémite, cessa de l’être. Jean Moulin le premier lui avait fait comprendre que l’on ne pouvait pas être antisémite, mais c’est une expérience personnelle qui finit de dessiller ses yeux. Le 26 mars 1943, par un jour de beau temps, Cordier arrivait à l’Arc de Triomphe, venant de voir la place de la Concorde et la Chambre des députés « ornées de drapeaux allemands », ou plutôt nazis, lorsqu’il vit avancer vers lui « un homme d’une soixantaine d’années, accompagné d’un enfant, et sur leur manteau il y avait une grande étoile jaune. J’étais stupéfait. Je n’en avais jamais vu. » Racontant cette expérience, il disait à Jean-Philippe Moinet : « Quand j’ai vu ces deux personnes, avec cette étoile… devant moi… Vous voyez, là, en vous le racontant, j’ai envie de pleurer… C’était il y a plus de soixante-dix ans, c’était pour moi un choc. » Il ajouta : « Tout à coup, j’ai compris. Et j’aurais voulu les embrasser, leur demander pardon. À ce moment, j’ai réalisé que l’antisémitisme était un crime, que c’était monstrueux[6]. »

Après avoir vu les deux expositions et avoir dévoré Rétro-Chaos, le lecteur est encore saisi lorsque Cordier, à la dernière page de son livre, écrit à propos de sa vie : « Il s’agit bien d’“une vie pour rien”. » Bénédicte Vergez-Chaignon, dans son prologue à ce livre qui lui doit tant, apporte un démenti imparable à cette pensée tout à fait injuste envers lui-même dont Cordier voulait même faire le titre de son ultime opus.

L’engagement de cet homme à l’âge de 19 ans et son départ pour Londres, la confiance que Jean Moulin avait placée en lui, le courage dont il fit preuve, puis ses deux vies postérieures à la guerre et à la France Libre, l’une pour l’art, la seconde toute consacrée à défendre la mémoire de « l’homme qui n’a cessé de hanter ma vie », comme il le disait en conclusion du film qui lui fut consacré, Alias Caracalla[7] – tout cela fait qu’« il y a une part de l’honneur de la France qui s’appelle Daniel Cordier », pour reprendre la magnifique formule de Malraux à propos de Georges Braque.

Oui, Daniel Cordier, Compagnon de la Libération, Grand-croix de la Légion d’honneur, fut un héros mais aussi un homme au grand cœur et un grand donateur d’art, comme en atteste si bien cette exposition au musée de la Libération de Paris, à travers tant de documents rassemblés et beaucoup d’œuvres d’art qui, aujourd’hui, témoignent pour l’homme qu’il fut, épris de liberté, certes, mais une liberté gagnée au prix d’un courage exemplaire.

Exposition Daniel Cordier (1920-2020) – l’espion amateur d’art

Au Musée de la Libération de Paris,

Jusqu’au 13 juillet 2025.

Plus d’informations : https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

[1] Gallimard, collection « Témoins ».

[2] Daniel Cordier, « Naissance d’une passion : le Prado », dans La victoire en pleurant, préface de B. Vergez-Chaignon, Gallimard, 2021, p. 109.

[3] Alias Caracalla publié en 2009 (Gallimard) ; La victoire en pleurant 1943-1946 publié en 2021 (Gallimard) ; Amateur d’art 1946-1976 publié en 2024 (Gallimard).

[4] De l’Histoire à l’histoire, Gallimard, « Témoins », 2013, et Les feux de Saint-Elme, Gallimard, « Témoins », 2021.

[5] Folio histoire, inédit.

[6] La Revue Civique, automne 2013.

[7] Alain Tasma, Alias Caracalla, au cœur de la Résistance, téléfilm historique en deux parties, 2013.