Marcher en colonne mais avec un intervalle de 10 mètres entre chaque homme. Se tenir sous les arbres, quand il y en a. Hâter le pas sans avoir l’air de courir. Et s’abriter dans un sous-sol dès que possible : telles étaient les consignes de Iuryi, l’officier de la brigade Khartia, lors de notre dernier séjour sur le front ukrainien, été 2024. La menace, venue du ciel, avait pris la forme de petits drones radioguidés, d’abord pour observer, et puis pour tuer. Nous commencions de mesurer, à Lyptsi, à quelques kilomètres de la frontière nord avec la Russie, les nouvelles données de la guerre.

Pour la dix-septième fois depuis le début du conflit, nous sommes de retour en Ukraine en cette fin du mois de février, mais dans le Donbass cette fois-ci. À Pokrovsk, plus précisément. Là où les combats sont les plus intenses, où se joue l’avenir de Kramatorsk et des villes satellites, cible prioritaire de l’Armée rouge en cet hiver 2025. Et ce que l’on observe très vite avec Bernard-Henri Lévy et Gilles Hertzog, c’est que la nature du danger a encore évolué.

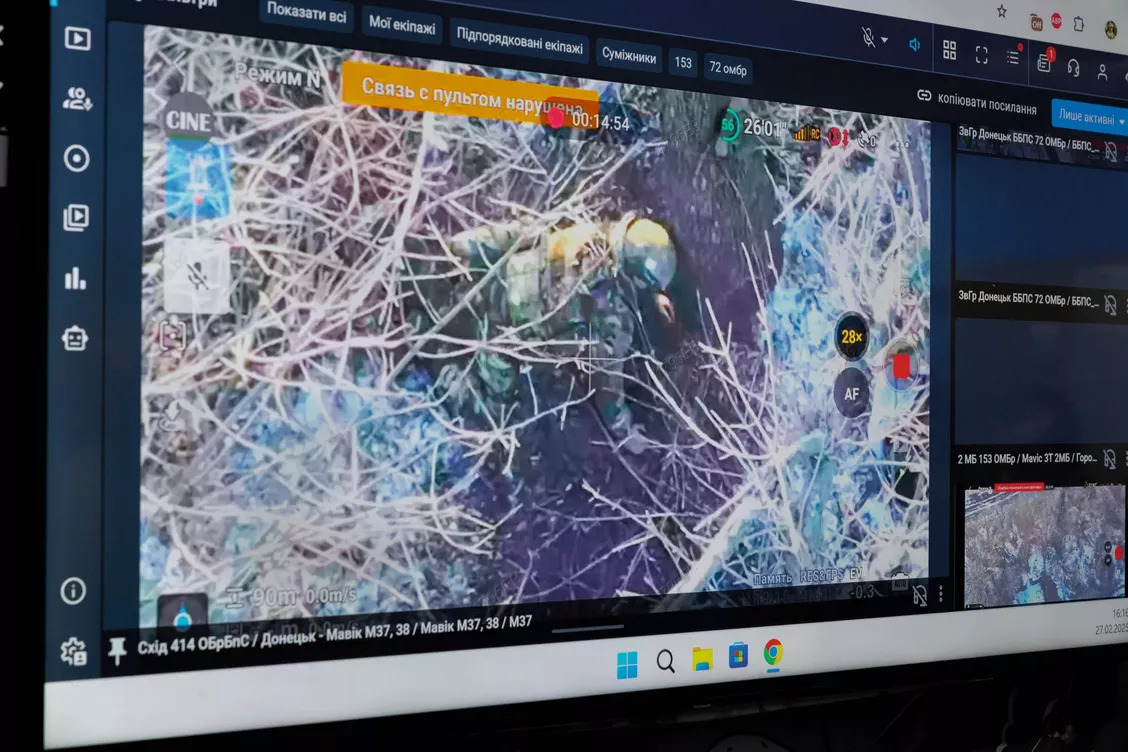

Il y a, par exemple, dans cette salle bunkerisée de l’unité de commandement opérationnel du 91e bataillon, une poignée de jeunes hommes, les yeux fixés sur des écrans, les mains tendues vers leurs claviers, souris et joysticks. À peine troublés par notre arrivée, ils traquent à distance quelques soldats russes réfugiés dans un sous-bois. On voit distinctement que l’un d’eux lève les yeux vers la cime des arbres. Il cherche du regard, à travers les branches ; « il a sûrement entendu le drone », remarque un des jeunes. Puis le soldat porte son fusil à l’épaule, tire deux ou trois coups vers le ciel, inutiles et dérisoires. Encore deux échanges radio avec le pilote du drone qui est au sol puis à l’écran un nuage blanc comme neige s’élève, et enfin se dissipe. Apparait alors le soldat russe, inerte. Au centre de commandement ukrainien, toutefois, l’humeur n’est pas au triomphalisme.

Même scène dans la salle, beaucoup plus grande, du QG de la 155e brigade. Des dizaines d’écrans, quinze, vingt opérateurs peut-être. Même chose du côté russe – on imagine –, évidemment. La guerre se fait en sous-sol, sur des consoles informatisées, et sur le terrain les hommes sont plus que jamais devenus des pions. « Mais ce qui est nouveau depuis votre dernier passage, précise Andrei, notre officier de liaison, c’est que maintenant les drones sont commandés par fibre optique. » C’est-à-dire ? « Comme chaque camp a développé des systèmes de brouillage radio pour neutraliser les drones classiques, on a créé des drones filaires, reliés à leur pilote par une fibre optique qui peut atteindre dix kilomètres ! » Plus de brouillage ennemi possible, pas d’interférences entre drones amis, c’est à ce jour l’arme absolue, sans antidote. Les deux tiers de la flotte de drones russes seraient désormais filaires.

À l’approche de la zone grise de Pokrovsk, dans les champs enneigés que nous traversons, de bois en bois, à la recherche d’un canon Caesar, chacun de nous pense tout bas que c’est une information que l’on aurait préféré avoir plus tard. Après l’opération qui nous conduit ici, à trois kilomètres des lignes russes, à découvert tant que l’on n’a pas trouvé la position des artilleurs ukrainiens.

Mais enfin, le voilà ! Mal dissimulé par des ormes décharnés, recouvert d’un filet de camouflage, un des canons Caesar livrés par la France se dresse vers l’autre flanc de la ville. Les Russes sont au sud de Pokrovsk, nous sommes au nord-ouest, les uns et les autres à portée de drone et d’artillerie adverse. Quatre hommes tiennent la position et suffisent à manœuvrer le canon. Le commandant de la 155e brigade qui nous accompagne, donne l’ordre de tirer. De leur bunker, les opérateurs ont repéré une cible. On rentre les coordonnées dans l’ordinateur du Caesar, on ajuste la mire… « Postré ! » hurle un des soldats qui se tient au pied du canon. Feu ! Le coup est parti. Violent, assourdissant. Comme une boule de feu dans les ténèbres glacées de l’Ukraine. Il faut se dépêcher à présent. Burya – c’est le nom de guerre du commandant Maksimov – nous presse. L’origine du tir a pu être détectée. En quelques minutes on pourrait se retrouver à l’écran d’un jeune droniste russe. La suite est connue.

Les 4×4 filent à toute allure dans la neige en louvoyant. Rejoindre au plus tôt la route bitumée. Puis, à 140 km/h, plus vite que les drones, le QG de la brigade, au troisième sous-sol d’une usine abandonnée.

Les quatre artilleurs ukrainiens, eux, vont devoir passer la nuit sur la même position. Exposés au froid et à la menace du ciel. Ils ne savent pas qu’au même moment se joue à Washington une autre partie. Un autre combat entre leur président et une bande de voyous grossiers. Une lutte inégale, sans fil et sans filet cette fois. Ils ne savent certainement pas ce que nous a confié, il y a deux jours, un peu inquiet avant son départ pour l’Amérique, Volodymyr Zelensky : « Sans le soutien des USA, sans leur renseignement militaire et sans la défense anti-aérienne, ça deviendrait compliqué… » Pour les hommes et les femmes qui tiennent le front, pour ceux qui n’ont pas encore été blessés ou tués, cela fait trois ans que c’est compliqué. Qu’un nouvel oiseau de malheur, à cravate rouge et mèche blonde, leur tombe dessus aujourd’hui les laisse d’abord stupéfaits. Puis, assez vite, passés la colère et le sentiment de trahison, ils se remettent plus déterminés encore à l’ouvrage. La neige et la terre noire du Donbass sont devenues leur seul vrai quotidien, une part irréductible d’eux-mêmes qui les emporte en résistance.