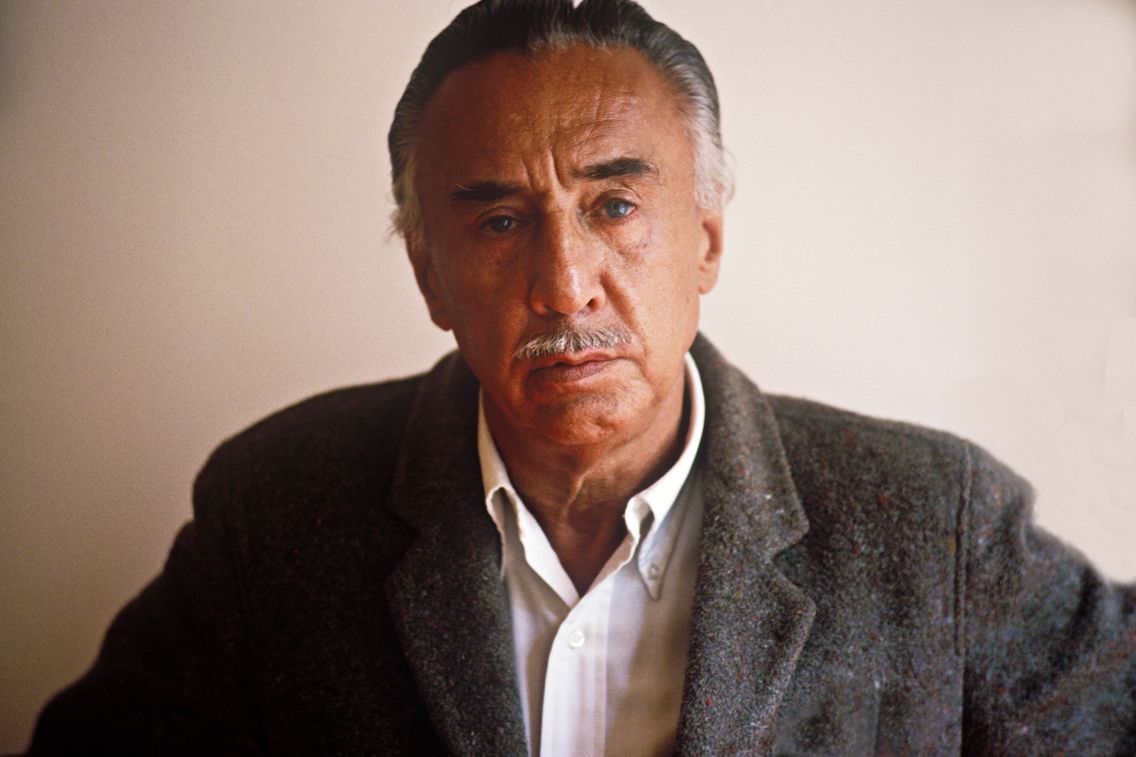

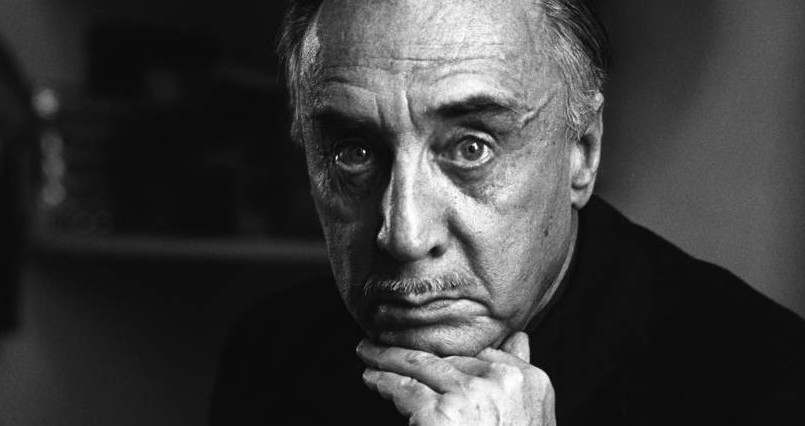

À l’époque, et comme tant d’autres, je ne voyais dans son visage, dans son regard, que les feux mal éteints d’une première existence. Il avait été jeune et flamboyant, il ne l’était plus. Des femmes excentriques, belles, célèbres, l’avaient aimé, puis quitté. Ses romans, attirés par l’ampleur et le souffle, n’étaient plus que des chapelets d’émotions élémentaires. Ses rêves eux-mêmes, à ce que j’en devinais, s’étaient dispersés dans des séjours ordinaires où il guettait, à la slave, le prétexte de quelque mélancolie. On lui prêtait alors une réputation fâcheuse, celle d’un écrivain un peu mort de son vivant et assigné par la rumeur à une biographie dont l’épilogue s’obstinait en deçà des commencements. Que lui avait-il manqué pour devenir un héros ? Pour rejoindre les chevaleries du courage et du style ? Pourquoi la gloire s’était-elle soudain dérobée devant lui en l’abandonnant à une négligeable survie ? Il ne le savait pas, mais les choses s’étaient agencées de la sorte. Une mauvaise plaisanterie. Il fallait y consentir en tirant quelques traites sur un avenir incertain. La nature, qui l’avait d’abord essayé dans de grands rôles, s’était ensuite ravisée, le privant des postures et des répliques sans lesquelles le public s’ennuie, puis s’absente. Désormais, sa conversation lente et terne n’intriguait plus les impatients. Ses cheveux noircis au peigne de plomb, sa moustache de Mongol, son bonnet de coton bolivien, ne charmaient que des créatures insignifiantes qui aggravaient en retour son allergie au genre humain. Quant à ses chemises de soie parme ou verte, elles n’étaient plus que l’étendard d’un séducteur assagi par son long commerce avec la déception. Pas facile, me disais-je, de réduire ainsi les ambitions qui se sont lancées sur un grand train. De se réfugier, contre tout espoir, dans une identité plus exiguë que celle dont on s’était idéalement offert la conquête. Le crépuscule n’avait pas tenu la promesse de l’aube. Pour l’essentiel, Romain Gary était donc un de ces individus qui ne s’en remettent pas d’avoir connu un début de légende, qui maudissent leur destin trop éphémère. Il ne ressemblerait plus au mangeur d’étoiles qu’il avait voulu être et auquel je feignais de m’adresser, à l’occasion, afin de lui épargner une réalité insuffisante.

Quand je le rencontrais vers midi, rue du Bac, il se croyait encore tenu d’agiter quelques grelots, comme pour raviver la musique d’une fanfare ancienne : ses états de service, à Londres, pendant la guerre ? Ses pokers, à Sofia, avec Dimitrov et un couple d’espions ? Le jour où Walter Wanger lui demanda d’être Jules César dans un péplum produit par la Fox ? Son duel au pistolet dans un couloir du Regent’s Park avec un officier polonais ? Cette grenade allemande qui avait brisé sa mâchoire et figé son sourire ? Sa conférence de presse, au Pont-Royal, quand il apprit en arrivant de La Paz qu’on lui avait décerné le Goncourt ? Ses idylles improbables avec Mae West et avec Dolorès Del Rio ? Ses bals vénitiens, en automne, chez une fausse contessa qui venait de Salonique ? Tout cela avait un relent de vieux parfum. C’était la trace d’une vie qui s’éteint. Une chronique qui a tourné court et où l’on s’efforce de paraitre quand le cœur n’y est plus. En ce temps-là, Romain Gary passait aussi pour un personnage qu’on a détroussé sur le chemin de la renommée. Malraux, l’aîné insatiable, lui a pris le gaullisme et l’épopée. Morand, son rival de l’Orient-Express, a usurpé tous les prestiges d’une tradition cosmopolite. Kessel, auquel il ne succèdera pas à l’Académie, règne sans partage sur les tempéraments russes de Paris. Hemingway, le maître véritable, ce reflet de lui-même qu’il hait en conséquence, l’a surclassé dans les registres de la force et de l’arrogance. Puisque l’univers littéraire dispose d’un nombre fini d’emblèmes et de stratégies, comment y prétendre à une performance quand d’autres, dont l’avidité fut si prompte, se sont déjà servis ?

Le plus souvent, à l’heure des confidences, Romain Gary n’avait pas une haute idée de lui-même. Son talent ? Il n’y croyait jamais avant d’avoir bu quelques verres. Sa tribu imaginaire ? Il la savait trop exotique, trop ouverte aux gens de nulle part, trop peuplée d’errants infréquentables, pour accueillir cette francité dont la nostalgie le tourmente. Ses romans ? Des fables grouillantes et humanistes, sans plus, peut-être dignes d’un montreur d’ours assez roué pour attendrir, assez habile pour susciter des climats aventureux, mais d’une étoffe ordinaire à son goût. Il avait cru, pourtant, et dès son premier livre, que la providence lui ménagerait une place auprès des plus grands. Sartre y était allé de son éloge, Camus et Aron avaient offert leur caution. Il suffirait, pensait-il, d’allonger la foulée, d’affermir ses muscles de champion, de saisir à pleines mains la crinière des dieux – Tolstoï, Tchekhov, Tourgueniev – pour atteindre sans tarder le paradis des écrivains. Mais Gary, de son propre aveu, ne peut pas retenir la grâce et l’éclat qui l’effleurent. Ce fut de l’eau entre ses doigts. Un élan suivi par des désarrois, par des compromis, par l’interminable langueur qui le persuade que nul ne guérit d’un paradis entrevu. Il essaie alors ses premiers déguisements : deux pseudonymes – Shatan Bogat et Fosco Sinibaldi – pour s’exercer à l’art de disparaître. Un habit de consul, orné du ruban vert et noir de sa Croix de Lorraine, qu’il enfile dans les belles circonstances. Une morale lyrique pour en découdre avec les progressistes du nouveau roman. Un profil de conservateur bohème et déclassé qui voudrait irriter les éminences louis-philippardes. Un inutile désir d’ambassade afin de jouer à l’écrivain-diplomate. Une vareuse d’aviateur, blason de sa jeunesse enfuie, dans laquelle il suffoque désormais et qu’il finira par jeter, avec quelques décorations, dans le cercueil de sa mère. De ces infimes détresses, chacun ne perçoit que le décor. On plaint l’artiste usé, on l’évite, on le croit hors d’haleine tandis qu’il prépare, dans la solitude, son ultime facétie.

Ce 2 décembre était, je m’en souviens, une journée vide et brève. De celles dont on se demande pourquoi elles encombrent l’existence tant il ne s’y passe rien. Ciel bas et pluvieux. Une saison d’entre deux mondes. La fin d’une décennie médiocre. Ce jour-là, un mardi, Romain Gary déjeune avec son éditeur dans un restaurant où il a ses habitudes depuis peu, où on le rencontre certains soirs, hirsute, l’œil vague, drapé dans le macfarlane qui lui fait une allure de cerf-volant nocturne. D’après quelques témoins, il parle haut et fort. Il s’emporte contre les critiques qui ont malmené son dernier livre, contre le fisc qui le persécute, contre le gaullisme copieux avec lequel il ne cesse de rompre, contre sa première épouse qui, paraît-il, voulut porter à l’oreille l’alliance de leur mariage. C’est le Gary des moments sombres, vaniteux et querelleur, celui qui veut se battre avec des adversaires qui l’ignorent, une sorte de fauve blanchi qui réclame en vain ses rugissements d’autrefois. A cet instant, personne, ou presque, ne sait qu’il est devenu l’acteur clandestin d’un drame qui – même si l’on songe aux fables d’Ossian – n’a guère de précédent. Personne ne peut supposer que cet écrivain exténué, dont l’inspiration ne convainc plus, ruse depuis quatre années avec sa mémoire, avec sa voix, avec ses mensonges, afin de confondre la plupart de ceux qui l’ont si hâtivement négligé. Aurais-je pu, la veille encore, prendre au sérieux ce conquistador à la dérive ? Le croire assez pervers ou énergique pour tenter, à la faveur d’une mortelle renaissance, de se réconcilier avec lui-même en s’augmentant d’un autre ? Mais, ce jour-là, Romain Gary se dit peut-être qu’il est temps d’en finir avec ces mystifications fiévreuses dont le risque a dépassé son jugement. En lui, désormais, une vie de trop, et reste à savoir laquelle. Celle du vieux beau qui ricane en coulisse, qui se prend pour le Prospero d’une tempête parisienne, mais dont l’époque a déjà pris congé ? Ou celle de l’autre, le jeune à tête brûlée, ce pseudo qu’il a inventé par jeu, puis animé de ses mots et de ses phrases, mais que des gens d’esprit lui opposent maintenant ?

Au départ, ce n’était pourtant qu’une variation sans conséquence et qui, depuis Stendhal ou Mérimée, appartient aux vertiges officiels de la littérature : un écrivain, mal aimé et lassé de n’être que lui-même, avance masqué, s’esquive derrière une identité d’emprunt, explore des bestiaires interdits à son premier état-civil, et si chacun n’y voit que du feu tel est, en russe, le sens de Gary, tandis qu’Ajar y désigne la braise – il s’installe pour un temps dans de flatteuses impostures. L’affaire va trop loin ? Quelques limiers ont flairé la bonne piste ? L’enquête se précise, menace ? Alors, le faussaire, qui a ruminé sa confession, se précipite vers la lumière, ménage son effet, convoque les journalistes, s’agite en modeste devant une jungle de micros, empoche au passage le surcroît de volupté qui va rafraîchir un narcissisme auquel il avait eu la faiblesse de renoncer. C’est ainsi, pour l’usage, que l’on s’acquitte d’un anonymat provisoire, mais Romain Gary, tout à son délire, n’y songe même plus. Capturé par une image, dupe de son propre leurre, il s’égare à mesure que son double obtient lauriers et triomphes. C’est le masque qui s’abrite derrière un visage, c’est l’ombre qui soumet les mouvements qui l’ont engendrée. Pour la première fois, un écrivain consent à devenir plus fictif que ses créatures et il s’ensevelit dans les limbes qu’il croyait gouverner à sa guise. A quoi bon, dès lors, surgir au dernier acte pour provoquer sourds et aveugles en une apothéose de magazine ? Pour se priver d’un malentendu qui, à défaut du génie qu’il n’a pas, sera enfin digne de sa passion d’absolu ? Parfois, j’imagine que quelques mots auraient suffi à l’apaiser et à le relancer vers la vie. Lui dire, peut-être, qu’il est encore plus grand que sa ruse, que cette comédie magnifique n’abuse pas ceux qui l’ont vraiment lu – mais veut-il entendre ? A l’évidence, tout Ajar était déjà dans Tulipe. Les mêmes tournures, les mêmes obsessions, trament le Grand Vestiaire et la Vie devant soi. Les mêmes humains, prophétiques et fantasques, circulent à leur aise d’une rive à l’autre de sa création. Mais depuis qu’il a verrouillé son intrigue en attribuant un destin et des humeurs à son pseudonyme, depuis qu’il s’est peint tel qu’on l’a figé – danseur de tango, tonton macoute, baroudeur impuissant, paon déplumé… – il espère, au moins, visiter un versant inédit de la gloire. Ce jour-là, Romain Gary se réserve sans doute pour des jubilations posthumes.

Je sais aussi qu’il n’aurait pas refusé des honneurs moins tardifs. Une admirable vieillesse, par exemple, très onctueuse, avec tous les égards requis, avec des imitateurs empressés dont l’insolence l’eût rajeuni, avec une mythologie frémissant autour de son passé. Quelques années plus tôt, en pleine farce Ajar, et alors qu’il se sent l’âme d’un pitre, Gary assista ainsi aux funérailles de Malraux. Là, dans la cour du Louvre, sous le regard de la déesse Chat, tout ce dont il rêve : l’hommage d’une nation reconnaissante, des hiérarques pétrifiés par un génie qui ne se discute pas, la promesse d’un panthéon immédiat et cossu. Pourquoi Malraux avait-il toujours su, mieux que lui, s’ajuster à la grandeur ? Par quelle divine faveur jouait-il de la gloire en virtuose quand Gary n’en fut qu’un éternel amateur ? Il fit pourtant ce que l’on attend des plus braves afin de s’agréger à cette France toute idéale, d’aucun lieu et abstraite, que le premier gaullisme incarna à ses yeux. De façon singulière, il croyait même que cette France-là, anti-barrésienne, renouvelée par des exilés de sa sorte, n’était que l’autre nom de la littérature qu’il espérait servir. Il écrivit donc ses histoires comme il bombardait, de nuit, des usines nazies, soucieux d’assumer cette part de noblesse et de hauts sentiments plus propices à la vertu républicaine qu’aux sublimes romans. Il serait injuste de le lui reprocher, mais je me demande souvent ce qui serait advenu de cette ferveur s’il avait découvert sa France à travers Laclos et Montaigne plutôt que dans la Condition humaine. Pour le reste, l’idéal le prit toujours à revers et par surprise. Ses romans plurent d’abord à ceux pour lesquels ils n’étaient pas écrits. Et quand Gary rencontra De Gaulle, pendant la guerre, il était déguisé en femme et dansait le french-cancan sur la scène d’un théâtre de garnison.

De fait, c’est pour accéder à cette grandeur qui l’écarte ou l’ignore que Romain Gary voulut toujours changer son nom. Enfant, parmi les exilés russes de Nice, il dressait la liste des patronymes qu’il lui aurait fallu habiter, et dont les seules sonorités annonçaient des destins splendides. Qu’aurait donc été sa vie s’il ne s’était pas appelé Kacew – ce nom d’un père, horloger à Koursk, qu’il récusera – mais, comme il le désire alors, Alexandre Natal, Roland de Chanteclerc, Vasco de La Fernaye, Romain Cortès ou Roland Campéador ? Là encore, la névrose du nom décide d’une bâtardise aussi essentielle qu’imaginaire, et déclenche l’art romanesque. Avec la complicité d’une mère adorante et radieuse, il se voudra ainsi fils d’un autre – cet acteur shakespearien, Ivan Mosjoukine, dont les sourcils et le front d’asiate ressemblent au sien – plus conforme à la généalogie aristocratique sans laquelle il douterait de sa naissance. D’ailleurs, son gaullisme lui-même ne fut d’abord que l’attrait d’un nom, le mirage d’une harmonie émancipatrice et de nature à hâter son inscription dans une universalité plus vaste que celle dont son judaïsme lui suggère les charmes. Gary, ce nom qu’il choisit au retour d’une mission dangereuse au-dessus de l’Allemagne, sera donc une forme de son espérance, un sortilège assez puissant pour lui permettre, un jour, de figurer dans les dictionnaires entre Garibaldi et De Gaulle. Né de sa seule rêverie, incrusté dans le marbre de son choix, affranchi d’un enracinement qui se perd entre Vilno et Moscou, Romain Gary serait enfin le héros de cette existence virtuelle qui demeure l’unique terroir des vrais romanciers. On comprend, dès lors, que le surgissement d’Ajar, en le rejudaïsant à son insu, l’ait déconcerté. Cela signifierait-il que l’on ne peut pas renaître selon sa fantaisie ? Que la mémoire et l’origine tiennent l’imagination plus fermement qu’on ne l’aurait cru ? Qui saura jamais si, ce mardi, c’est bien à cet effroi que songe l’homme blessé et échoué qui s’éloigne maintenant sous la pluie… Désormais, tout s’achève. Testament, manuscrits, lettres d’adieu. Romain Gary, qui ne fume plus depuis trois mois, allume un Monte-Christo, comme autrefois, quand il se montrait au Palm Beach avec Darryl Zanuck et Cyd Charisse. Il refuse qu’on le raccompagne, la pluie lui semble douce. Il se suicidera en fin de journée avec le browning qui ne le quittait pas depuis qu’il se croyait menacé par les services américains. En chemin, sur le boulevard, il a acheté une robe de chambre rouge. Quand on veut ménager ceux que l’on aime, et qui vont découvrir votre cadavre, mieux vaut porter un vêtement sur lequel le sang se remarque moins. Romain Gary ne négligeait jamais la mise en scène. N’est-ce pas ainsi, après tout, que les plus désespérés d’entre nous tentent de prouver que, du point de vue de l’immortalité, on peut encore sculpter sa vie quand on n’a plus d’illusion sur son œuvre ?

Le ministre d’État chargé des Outre-mer est l’un des rares représentants des peuples européens qui, l’esprit du Juste chevillé au corps, n’aurait plus pu se regarder en face s’il n’était pas monté au créneau, tandis que la Cour pénale islamique émettait son mandat scélérat à l’encontre d’un des derniers défenseurs des Lumières de ce monde ; Manuel Valls — probablement un kamikaze du point de vue des résistants uchrones qui transformèrent le Bataclan et les terrasses du 13-Novembre en Oradour-sur-Glane ultramédiatisé — rejoindrait là l’indignation du président Biden, dont nous saluons l’honnêteté politique face au révisionnisme et au négationnisme d’une communauté internationale ayant jeté l’opprobre sur l’État juif et ses alliés, du moins sur ceux-là mêmes qui ont la force morale de se reconnaître en tant que tels.

Le principe de solidarité ministérielle aura-t-il convaincu, pour sa capacité à museler des personnalités intraitables, un ancien ministre de l’Économie humilié par le sanguin chef d’un gouvernement social-traître, de rendre honneur à l’un des hommes les plus droits de la Cinquième République et, par conséquent, l’un des plus retors aux yeux les plus tordus ? Cela, nous le saurons bien assez tôt, quand l’homme d’État chargé des Outre-terre sera contraint de commémorer la libération d’Auschwitz en l’absence d’un leader israélien dont le hasard a voulu qu’il fût à la barre lorsque les principaux bénéficiaires du nouveau désordre mondial attaquèrent la nation résiliente des survivants de la Shoah, un leader que l’Europe collaborationniste, trop heureuse de s’être trouvé une excuse pour avoir voulu débarrasser la Terre d’une entité qu’elle jugeait néfaste au point d’en devenir létale pour toute l’humanité, empêche de poser le pied sur le même sol où sa Marâtre fondatrice exterminait, il y a quatre-vingts ans, des millions de Benéi Israël.

D’un autre côté, force est d’admettre qu’il n’est pas si aisé de naviguer contre le vent. Remonter à contre-courant un fleuve charriant les décombres broncheux de plusieurs millénaires de haine omnicausale des Juifs est une épreuve herculéenne que l’on ne le souhaiterait pas à son pire ami. Sauf qu’un travail de cette nature mythologique visiblement au-dessus des forces d’un petit César des peuples déjupitérisés, il était tout à fait possible de se l’épargner à soi-même et aux autres. Il aurait suffi pour cela que les leaders du monde libre se tinssent, à l’unanimité, aux côtés d’Israël alors que l’édifiant État des Juifs ripostait vaillamment et plus efficacement qu’aucun de ses alliés naturels n’était parvenu à le faire jusqu’alors en des circonstances comparables, à défaut d’être similaires, aux agressions en chaîne du Méta-Empire. Nous serions aujourd’hui, ce faisant, les résidents d’un monde que nous aurions su contraindre à se confronter à des choix de civilisation n’inclinant pas au multilatéralisme des fourbes, un monde sans doute non dépourvu d’ennemis existentiels individuellement et, s’il le faut, collectivement identifiés, mais à coup sûr, un monde bien moins malsain.

Cacher le risque de troisième Intifada (7-Octobre franchisé) sous le tapis voyant des Humanitaristes associés, n’empêchera jamais que les otages cibles et otages complices d’un Jihâd au cube ne reprennent du poil de la Bête et n’attirent tout réalisateur de Grand Dessein animé des meilleures intentions vers l’aveuglant horizon festoyant d’un 6-Octobre dont les hypnotiques danseurs, convaincus qu’il suffit de programmer un concert d’Elvis, des Beatles, de Bowie ou Lou Reed à Berlin-Ouest, pour que l’ultime bataille de Jéricho soit couronnée d’un déboulant succès, devraient s’administrer une bonne douche froide et inciter leurs alliés de l’ombre à développer pour eux, et avec eux s’ils les jugent suffisamment sevrés, des stratégies alternatives.

L’entreprise d’extermination systématique des Juifs a échoué.

Dieu merci, et après…

Qui éprouverait le besoin de se colleter à une autre Shoah pour tester son propre degré de résistance au feu éternel d’un Enfer d’artifice ?

Pour moi c’est simple : aucune raison de contribuer aux préparatifs d’une épreuve inutile.

L’éradication relativement systématique — quota oblige, on ne ménage jamais assez l’avenir — et franchement systémique des chrétiens (en terre d’islam) d’Orient ou d’Afrique — voire d’Occident — cesse brusquement de distribuer son imparable faisceau d’indices quand Israël, pour l’assurance de ses propres intérêts fondamentaux, aide les kouffar goyîm à se libérer de leurs geôliers sadiques, à moins que l’on ne finît par se sentir plus en sécurité entre les griffes d’une Bête immonde ?

Le Christ au keffieh de la crèche vaticane, Enfant Jésus empaqueté dans un sketch postpop(uliste) qu’inaugura le pape François au prétexte que Rabbi Iéshoua‘ était un indigène palaestinien — so what ? cela fait-il rétrospectivement de Lui un arabe ? peut-être un musulman, tant qu’On y est, Sa Sainteté ? — aura trahi la Drôle de tempête sous le crâne évidé d’une Église ballotée entre deux penchants convergents pour 1) la régression paulinienne et 2) une progression islamo-marxienne que rien ne semble pouvoir arrêter.

Le médecin saoudien qui, d’un air DÉconFIt, mécontent de la politique d’asile de l’Allemagne à l’égard de ses compatriotes oumméens, tenta de battre le record du saint guerrier immigrationniste de la Baie des Anges, serait, dixit la ministre de l’Intérieur allemande, tenons-nous bien les côtes : « islamophobe ». À moins qu’il n’incarne, comme le pense le prisonnier des pan-nationalistes un peu islamistes sur les bords d’Alger, l’aboutissement d’un islam rigoristiquement rigoureux, autrement dit la vocation même d’une religion millénariste dont on aurait laissé le paradigme totalitaire originel se déployer sans entraves humanistes sur chaque centimètre carré de la surface terrestre, un système organiciste qui, non content de réduire les pouvoirs de César à néant pour mieux convaincre les sujets du Califat final de se soumettre aux seules volontés du Surmoi déifié des Tartuffe sunno-chî’ites, verse le sang des autres afin que s’en asperge un régime ritualiste ne se concevant qu’à l’échelle planétaire.

Selon Aubry Manon, tout homme de droite est un Tonton niqueur. On imagine ce que cette micro-intelligence au service de l’Ennemi peut fantasmer sur l’Empereur des droites qu’est devenu, aussi bien pour la goiche révolutionnaire que pour la drauche invertébrée, le Premier ministre d’un État juif nazifié par les judéisateurs de la rue arabe : l’a-t-elle déjà rhabillé pour l’hiver dans le smoking d’un référent mémétique high society du hobereau Dominique Pelicot dont l’épouse aurait vu défiler devant la porte de sa chambre à coucher des régiments complets de soldats en permission des Forces de défense israéliennes ? — attention à ne pas diagnostiquer un syndrome de la Courtisane à Madame Netanyahou, camarade ! Non vraiment ! on voit bien que cela vous démange, mais en même temps, ça ficherait l’alterglobalisation des Dégenrés par terre.

Il ne manquerait plus que l’Ancien Monde se représente le calife de Damas sous les traits d’un petit-cousin de l’espion légendaire Eli Cohen ! que ce qui est pour notre conception de l’Histoire universelle une authentique bascule événementielle, on entendra par là la chute du régime tyrannique des Assad, ne parvienne pas à recouper le seul virage à 360 degrés qui puisse combler les espoirs d’un chauffard de première, djihadiste jusqu’au bout des serres, impérialiste prêt à rejoindre les accords d’Abraham dans le seul et banal dessein qui eût jamais animé un prétendant à la succession mahométique : l’islamisation d’Israël comme bouquet augural d’un indubitable Événement, qu’il faut faire remonter à 632, tout en conservant le regard critique, méticuleux et distancié de l’historien, sous peine de ne jamais en redescendre.

Dany le Rouge n’a pas tort d’appuyer là où le racisme pathologique de l’extrême droite fait mal à sa France. Il a aussi raison de souligner la complexité d’une guerre dont l’hybridation stratégique ne connaît aucune limite lorsqu’un Saoudien proche de l’extrême droite s’avère être un terroriste capable de monter dans une voiture-bélier pour écraser les visiteurs d’un marché de Noël, tout un symbole choisi par une taupe de la Nébuleuse ou, plus alambiquement, un retourneur de cerveaux qui aurait tort de ne pas tabler sur la posture candide d’une gauche que l’on sait désormais prête aux pires compromissions pour se remettre en selle.

Mohammed Atta s’enivrait au comptoir d’un temple païen la veille du saint assaut d’al-Qaïda sur les tours babéliennes du

nouvel ordre mondialiste des droits de l’homme jugés totalitaires par une gauche surislaminée.

Le code du Hashshâshîn repose sur quelques vertus cardinales parmi lesquelles l’aptitude à demeurer insaisissable à sa cible, au point d’en être considéré comme un ami intime ; avant bien sûr, mais parfois également une fois le crime salutaire perpétré.

Les interrogatoires renforcés de Guantánamo peineraient à tirer les vers du nez aux frères d’armes des petites saloperies dont les actes minables bien qu’obscènement spectaculaires et atrocement sanguinaires, seraient accueillis par la virtuelle Oumma comme un 8 mai 1945 à l’envers.

Quelle révélation espérons-nous provoquer d’office ou sur instruction judiciaire au cours d’une garde à vue du médecin assassin de Magdebourg ? Un permis de déconstruire à l’Insultan de l’OTAN ?