Quatrième partie : Prêtre

Diplômé en droit et en science politique, Marcel venait de terminer ses études universitaires à 22 ans alors en septembre 1893. Son père l’incitait maintenant à entreprendre des études de médecine. Mais il n’en était pas question pour Marcel.

« Décidé que je suis à n’être ni avocat, ni médecin, ni prêtre », annonçait-il à un ami[1], il ne se consacrerait plus qu’à la littérature.

Avocat ou médecin, c’est ce à quoi songeaient ses parents. Prêtre, c’était son idée à lui, bien entendu.

Sur une photographie prise à Orléans trois ans auparavant, durant son service militaire, on aurait dit qu’il portait l’habit d’un religieux plutôt que l’uniforme d’un soldat.

Il se découvrait alors le tempérament d’un prêtre, le même genre d’esprit, le même genre de sensibilité, le même genre de sexualité. Comment n’aurait-il pas songé à se convertir au catholicisme, à s’y convertir vraiment, c’est-à-dire à s’y consacrer totalement ?

Et pourtant, à la fin de sa vie, il signalait à l’un de ses correspondants : « Je n’ai jamais été à la messe depuis ma première communion[2]. »

Il exagérait. Il avait assisté à des messes de mariage ou d’enterrement. Il voulait dire qu’il n’avait jamais communié qu’une fois. Son éducation chrétienne s’était réduite au strict minimum, ce qui n’avait rien d’étonnant dans une famille comme la sienne.

Le docteur Proust affirmait que le christianisme avait inauguré « une période de décadence » en matière d’hygiène – « une époque désastreuse au point de vue spécial qui nous occupe[3] ». Il allait plus loin. Il menait campagne pour que les hôpitaux se débarrassent des crucifix et autres objets de superstition qui les décoraient. Il soutenait à fond les directives du gouvernement en ce qui concernait la mise au pas de l’Église. Un haut fonctionnaire comme lui tenait un discours anticlérical pétri d’intolérance.

Un discours qui révoltait Marcel. Il n’hésita pas à le dire à 20 ans dans son article sur l’irréligion d’État.

Même si, finalement, il renonça à entrer dans l’Église, il ne cessait pas pour autant d’adhérer à une religion.

Voilà comment il devint un intellectuel, c’est-à-dire précisément un religieux à sa manière – soucieux de justice, soucieux de vérité, soucieux de bonté.

Rien n’interdisait à un athée comme Renan d’admirer la morale issue des Évangiles, et de s’y conformer, même s’il ne croyait plus en Dieu.

La puissance d’une religion, selon lui, ne tenait pas à une croyance, mais à une éthique au sens le plus large.

Ce qu’Anatole Leroy-Beaulieu, le professeur de Proust à l’École des sciences politiques, appelait la « civilisation judéo-chrétienne » reposait sur ce principe, non plus la conviction de l’existence de Dieu, mais une culture, une philosophie, une morale, bref des valeurs auxquelles l’on pouvait adhérer sans pour autant se plier à un culte, à commencer par « le grand dogme judéo-chrétien de la fraternité humaine », soulignait Leroy-Beaulieu[4].

Les hommes des Lumières tâchaient de provoquer une révolution politique au XVIIIe siècle. Les intellectuels qui surgirent au moment de l’affaire Dreyfus, à la toute fin du XIXe, ne nourrissaient pas la même ambition. Comme Proust, ils partaient en guerre contre le fanatisme, contre l’intolérance, contre la persécution. Et, comme lui, ils agissaient sous la pression d’un idéal qui restait religieux dans la mesure où il impliquait une transcendance, autant qu’une espèce de sacerdoce.

« Si je n’ai pas la Foi, comme tu dis », confiait Proust à l’un de ses correspondants, « en revanche la préoccupation religieuse n’est jamais absente un jour de ma vie[5]. »

Jozef Czapski

En 1948, dans la revue Kultura, une revue fondée par un groupe de dissidents polonais exilés en France, paraissait un long article intitulé Proust contre la déchéance.

Son auteur, Jozef Czapski, avait figuré parmi les 4000 officiers polonais capturés par les Russes et déportés à Starobielsk, près de Kharkiv, à l’est de l’Ukraine actuelle.

En hiver 1941, la plupart d’entre eux furent transférés à Katyn, près de Smolensk, en Biélorussie, où on les massacra.

Parallèlement 79 officiers avaient été envoyés à Griazoweitz, à 500 kilomètres au nord-est de Moscou, dans un camp isolé en pleine steppe, par un froid polaire. Ce furent les seuls à échapper au massacre. Czapski se trouvait parmi eux.

C’était un peintre, dans le style expressionniste, qui avait longtemps vécu à Paris avant d’être appelé dans l’armée polonaise. Il obtint l’autorisation de donner des conférences à ses compagnons – des conférences sur Proust.

Il s’agissait, expliquait Czapski, « de pouvoir participer à un effort intellectuel qui nous donnait la preuve que nous sommes encore capables de penser, et de réagir à des choses de l’esprit n’ayant rien de commun avec notre réalité d’alors[6]. »

Cet effort intellectuel se trouve au cœur de la religion à laquelle adhère Proust. Voilà à quoi sert la littérature, au sens où il l’entend.

Et cependant, alors, Jean-Paul Sartre constatait le peu d’intérêt que suscitait le roman proustien en France en se réjouissant d’être « délivré de Proust ».

À l’époque où l’existentialisme triomphait, Proust passait pour un écrivain totalement « désengagé », « désocialisé », « déresponsabilisé », enfermé volontairement comme un moine dans la cellule de sa « vie intérieure ».

Mais c’est justement ce que Barrès lui reprochait, à lui et à ses semblables, intellectuels exsangues, obsédés par des spéculations abstraites.

« Tous ces aristocrates de la pensée tiennent à affirmer qu’ils ne pensent pas comme la vile foule », soupirait-il[7]. « Pauvres nigauds ! »

Or curieusement, sur ce terrain, Sartre prolongeait Barrès à sa manière : « Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons », prédisait-il. « C’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes[8]. »

Bernard de Fallois

Agrégé de lettres, Bernard de Fallois travaillait alors à une thèse de doctorat sur Proust, ce qui n’était pas bien vu à la Sorbonne, toute acquise au marxisme et à l’existentialisme.

« L’art semble compromis », notait Roland Barthes. Pourquoi ? Parce qu’au regard du gauchisme qui commençait à s’imposer alors dans les universités françaises, l’art, historiquement, socialement, s’est toujours associé au pouvoir, quel que soit le pouvoir. Si bien que l’artiste n’a plus d’autre choix que de « détruire l’art », s’il veut cesser de se compromettre[9].

Dans ces conditions, Proust apparaissait comme un romancier sinon d’extrême droite, en tout cas d’arrière-garde, aux yeux des tenants de la modernité telle qu’elle s’envisageait alors.

C’est bien pourquoi Fallois portait une admiration sans bornes à Proust. Il se classait lui-même à l’extrême droite. Comme ses amis, Roger Nimier, Jacques Laurent, Michel Déon, c’était un hussard, autrement dit un réactionnaire fier de l’être, à l’opposé d’un existentialiste[10].

Cependant, durant la guerre, il s’était lié avec un camarade de classe nommé Michel Sciama, lefils d’Hélène Lange, Mme Roger Sciama, une cousine de Proust, probablement la « cousine intelligente », selon Kolb.

Mme Sciama était par ailleurs la nièce d’Henri Bergson, ainsi que la cousine germaine d’Emmanuel Berl, et de surcroît – chose remarquable durant l’Occupation allemande – la cousine également germaine de la marquise de Brinon, née Lisette Franck, l’épouse du représentant du maréchal Pétain à Paris.

Mme de Brinon avait reçu le titre d’Aryenne d’honneur, un titre de pure forme, afin d’échapper aux persécutions qui frappaient les Juifs, privilège dont bénéficiait aussi sa tante, Louise, Mme Bergson, veuve du grand homme. La famille de Proust tâchait ainsi de survivre, plus ou moins protégée par Brinon, ce qui n’empêcha pas certains de ses membres d’être arrêtés, déportés et exterminés.

C’est dans ce milieu que Fallois découvrit le roman proustien.

La thèse quasiment officielle, soutenue par ses biographes aussi bien que par ses commentateurs, faisait alors de Proust un mondain invétéré qui, subitement, vers sa trentième année, sous le coup d’une espèce d’illumination, aurait découvert la littérature, et s’y serait consacré en s’enfermant dans sa chambre comme dans un monastère. Une thèse qui assimilait Proust au narrateur de son roman.

Fallois sentait que la vérité était bien plus complexe.

Et, à force d’entendre parler de Mme Mante par ses cousins, il se rendait compte qu’elle détenait la clef qui permettrait à un chercheur comme lui de s’approcher du véritable Proust.

Il ne lui restait plus qu’à intriguer pour être présenté à Suzy et à devenir son secrétaire. Hélène Sciama ne se sentait pas assez sûre d’elle pour le recommander à sa cousine en vue d’un tel poste. Elle préféra orienter Fallois vers André Maurois. Une bonne idée, en effet, puisqu’il consentit à appeler Suzy.

Elle venait de perdre son mari alors. Ses enfants allaient bientôt se marier. Elle devait songer à réduire son train de vie, ce qui impliquait de quitter son hôtel particulier de la rue Dehodencq pour s’installer dans un appartement moins vaste.

Depuis des années, les archives de Marcel encombraient le grenier de la maison. Suzy ne se décidait pas à ordonner leur dépouillement. Cette situation ne pouvait pas durer. Il lui fallait trouver quelqu’un pour se charger de cette tache.

Dieu sait ce que ces papiers contenaient ! L’idée de les confier à la maison Gallimard ne disait rien à Mme Mante. Elle tenait à conserver la maîtrise d’une telle opération. Elle reçut donc Fallois.

À 24 ans alors, il enseignait la littérature au collège Stanislas, mais sans pour autant avoir l’air d’un enseignant. Bel homme fumant cigarette sur cigarette, brun, élancé, le regard imposant, il cultivait une espèce de dandysme qui plaisait à Suzy. Il n’avait rien d’un vieil archiviste maniaque dans le genre de Clarac ou de Ferré. Fallois nourrissait une ambition. Il portait un projet. Il soutenait une thèse nouvelle sur Proust. Il n’allait pas se contenter de déchiffrer des papiers. C’est ce qui la séduisait.

Et puis, manifestement, ce jeune homme penchait vers l’extrême droite, ce qui ne déplaisait pas non plus à Mme Mante.

« Ce fut le début d’un travail de quelques années, qui furent pour moi des années de bonheur », dira Fallois[11].

Jean Santeuil

Les archives de Marcel avaient été jetées en vrac dans des mallettes au moment où les Mante, en juin 1940, s’apprêtaient à quitter Paris pour partir avec le gouvernement pour Bordeaux. Les Allemands n’étaient plus qu’à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Il ne s’agissait pas de s’attarder rue Dehodencq.

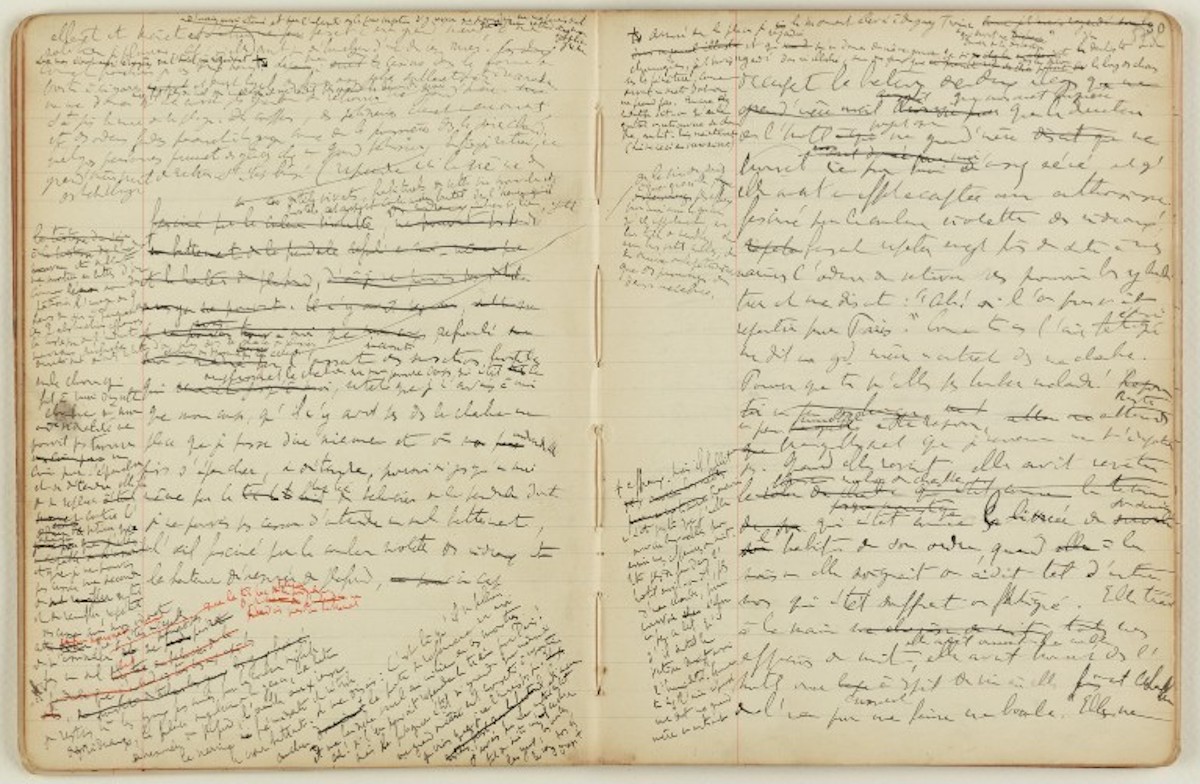

Du coup, les mallettes une fois ouvertes présentaient un aspect lamentable, on aurait dit des poubelles débordant de papiers.

Fallois se lança dans un dépouillement méthodique des documents qu’elles contenaient. Et il ne lui fallut pas longtemps pour s’apercevoir que les pages qu’il dépouillait renvoyaient à un personnage central, nommé Jean Santeuil, manifestement le héros d’un roman, encore que Proust se demandait dans une préface : « Puis-je appeler ce livre un roman ?[12] »

Commencé en 1895, à l’époque du premier procès du capitaine Dreyfus, comptant près d’un millier de feuillets manuscrits, et laissé inachevé vers 1900, pour faire place aux traductions de Ruskin, ce roman prouvait que Proust n’avait jamais cessé de travailler, sans pour autant se désocialiser.

Son retrait volontaire dans la chambre dont il ne sortait jamais afin de se consacrer à la littérature – ce retrait n’était qu’une légende, ou qu’une allégorie, véhiculée précisément par le narrateur de la Recherche, mais à ne pas prendre au pied de la lettre.

L’effort intellectuel

Jean Santeuil prouvait encore autre chose, c’est que Proust s’intéressait beaucoup à la politique, notamment à l’affaire Dreyfus. Et, à ce propos, il faisait le parallèle entre ce qui se passait en Égypte aux temps bibliques, et ce qui se passait en France alors :

« La similitude d’une crise de l’histoire de l’Égypte avec les événements actuels achève de nous montrer que telle substance qui fait le fond de l’humanité, souvent invisible et comme interrompue, ne meurt pas cependant et se retrouve identique là où on s’y attendait le moins[13]. »

Qu’est-ce que c’est que cette substance ? Sinon l’antisémitisme.

Jean Santeuil s’engage résolument dans le mouvement dreyfusard. Comme lui, un grand nombre de non-juifs prenaient le parti d’un juif, en dénonçant l’injustice liée à l’antisémitisme.

Voilà, entre autres choses, ce qui caractérise l’émergence des intellectuels. Jean Santeuil illustre précisément ce moment dans l’histoire, avec tout de même un paradoxe :

« Jean n’avait plus confiance dans l’intelligence », observe Proust[14]. Pourquoi ? Eh bien, parce que des gens intelligents estimaient que c’était un devoir de condamner Dreyfus, même s’il était innocent, afin de ne pas humilier l’armée française au moment où la France songeait à prendre sa revanche contre l’Allemagne.

L’intelligence est impitoyable, selon Bergson. La révolte contre l’injustice dépend d’une sorte de réflexe instinctif qui n’a rien à voir avec un raisonnement. D’où la supériorité de l’instinct sur l’intelligence, toujours selon Bergson.

Proust adhérait à cette thèse alors. Elle n’était pas nouvelle. Elle renvoyait à l’opposition entre la Foi et la Raison dont on a débattu durant des siècles.

« Jean prenait secrètement en pitié tous ceux qui croyaient à la Science, qui ne croyaient pas à l’absolu du Moi, à l’existence de Dieu », écrivait Proust[15].

Il n’avait pas encore perdu la Foi. Mais il n’allait pas à la messe. Il ne fréquentait pas non plus une synagogue. Sans doute se classait-il parmi les judéo-chrétiens, éthiquement, à la manière de Leroy-Beaulieu.

Sa méfiance à l’égard de l’intelligence ne l’incitait pas pour autant à verser dans l’anti-intellectualisme.

Au contraire, dans Jean Santeuil, il célébrait l’effort intellectuel qui s’associe nécessairement à la littérature, et il le célébrait déjà en s’attaquant à Barrès :

« J’ai entendu Barrès dire que la valeur d’un livre consistait dans les belles pages qu’il contenait et qu’il n’y en avait pas besoin de beaucoup. Et pourtant nous sommes tentés par l’effort des grands écrivains », constatait-il. « Sans travail nous voyons Racine en rester aux élégies sur Port-Royal, Balzac aux détestables romans qui ne sont même pas réimprimés[16]. »

Le favori

Fallois travaillait vite. Et il travaillait bien. Il présenta une admirable édition de Jean Santeuil à Gaston Gallimard, qui n’en revenait pas. Un inédit de Proust !

Alors, en 1951, Clarac et Ferré n’avaient toujours pas achevé la nouvelle édition du roman proustien pour la Pléiade. Et voilà que Fallois les prenait de court, à tout juste 25 ans.

Le favori de Mme Mante allait maintenant s’emparer des cahiers du Manuscrit de la Rechercheen investissant leur propre domaine !

Que pouvaient-ils y faire ?

Rien.

Fallois soutenait que Proust n’avait jamais écrit qu’un seul livre. Il n’avait pas tort. Seulement, c’est lui qui avait eu cette idée, et pas eux.

À présent, il s’agissait d’observer comment s’était opérée la liaison entre Jean Santeuil et Du côté de chez Swann.

Les cahiers du Manuscrit appartenaient à Mme Mante. Personne ne pouvait interdire à son favori d’y accéder !

1. Marcel Proust, Lettre à Robert de Billy, septembre 1893, Correspondance I, Plon, p. 234. (C’est moi qui souligne.)

2. Marcel Proust, Lettre à Rosny aîné, peu avant le 23 décembre 1919, in Lettres, Plon, p. 926.

3. Adrien Proust, Traité d’hygiène publique et privée, Masson, p.6.

4. Anatole Leroy-Beaulieu, Israël chez les nations, Calmann Lévy, p. 427.

5. Marcel Proust, Lettre à Lionel Hauser, septembre 1915, Correspondance XIV, Plon, p. 218.

6. Jozef Czapski, Proust contre la déchéance, Libretto, p. 11.

7. Maurice Barrès, « La protestation des intellectuels », Le Journal, 1er février 1898.

8. Jean-Paul Sartre, « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », Situations I, Gallimard, p. 34-35.

9. Roland Barthes, Le Plaisir du texte, dans Œuvres complètes, Seuil, t. IV, p. 252.

10. Bernard de Fallois, « Souvenirs d’une vie d’éditeur », Entretien avec Valérie Toranian et Robert Kopp, Revue des deux mondes, juillet-août 2018, p. 109.

11. Bernard de Fallois, « L’histoire d’un roman est un roman », Entretien avec Nathalie Mauriac Dyer, Génésis, n° 36, 2013, réédité en ligne, persee.fr .

12. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 181.

13. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 184.

14. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 485.

15. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 479.

16. Marcel Proust, Jean Santeuil, Pléiade, p. 489.

Monsieur,

merci infiniment pour ces études dont vous nous faites profiter et qui ouvrent des voies d’exploration à l’infini dans l’œuvre de Proust.

C’est votre entretien dans Causeur qui me les a fait découvrir et depuis lors ce m’est un bonheur toujours plus grand.

Un détail ci-dessus me sert d’occasion pour exprimer auprès de vous ma gratitude : la référence à la conférence de Joseph Czapski. Très émouvante dans ces conditions terribles qui impliquent un simple souvenir de la lecture faite en France. D’où l’aspect très intuitif, à la fois audacieux et prudent, dont cette allusion à Barrès : « Dans le dernier volume du Temps retrouvé, il polémique en passant avec Barrès ». (C’est p. 77 de l’édition que j’ai, qui n’a pas l’air d’être celle que vous signalez, en tous cas c’est assez près de la fin.) La polémique ne porte que sur la vraie mission de l’écrivain national, semblable à celle du savant à la poursuite d’une découverte qu’il ne peut atteindre qu’« en donnant à cette recherche toutes ses facultés » et sans être « en état de penser à autre chose ». Du reste, il est difficile de saisir dans le texte à quel endroit cesse le résumé de l’idée de Barrès et où commence ce qui lui est opposé. Ensuite, Czapski dresse comme analogie la paire d’écrivains polonais qui correspondrait à l’opposition entre Barrès et Proust : Zeromski et Conrad. Là, l’opposition tourne autour de l’exil de ce dernier. On rejoint un des grands thèmes qui circulent à travers toutes vos études : océan & continent.

Dans toutes vos recherches, je vois confirmation de ce qu’il n’y a pas polémique qu’en passant et que la bonne intuition de Czapski restait à élargir. C’est la Recherche et ses précédents dans leur ensemble qui polémiquent avec Barrès, quitte à marquer des points d’accord partiels (la grande pitié des églises de France), et avec l’Action française, bien sûr.

Par exemple, j’étais très heureux de trouver chez vous confirmation du rapprochement à faire entre Barrès et Norpois. On peut l’étendre au père, toujours à la faveur du volume des Jeunes filles en fleur : le voyage des deux diplomates (= médecins hygiénistes) au Maroc via l’Espagne, où ils se trouvent bloqués à Tolède. C’est la clef : Greco ou le secret de Tolède, essai de Barrès, dont il est intéressant de scruter la teneur et la réception. Du reste, je ne sais plus si vous n’en aviez pas parlé ailleurs.

Il me reste donc, en vous remerciant encore, à vous souhaiter le meilleur, dont la suite heureuse de vos explorations avec, je l’espère tout particulièrement, d’autres éclairages sur l’opposition entre mer et continent,

et à vous prier de recevoir, Monsieur, mes salutations les plus chaleureusement respectueuses,

Pierre Jolibert