Pour AF, in memoriam.

Nous la porterons placée

Au fond d’une cruche

Dehors, dans le champ, tard dans la nuit

Vagabonds errants

Parmi les fleurs luxuriantes.

Comme un reflet d’étoile

Dans une tasse d’eau

Elle n’éclairera aucun chemin…

—John Hollander

Il y a plus d’un an – le jour de Tisha beAv –, je me suis retrouvé à déménager pour la troisième fois depuis 2019. Cette fois, c’était le grand déménagement, celui qui résultait de la vente de l’appartement de Philadelphie que ma femme et moi avions acheté et rénové ensemble, puis dans lequel nous avions vécu six années plutôt heureuses et trois autres plutôt difficiles. À partir du printemps 2020, nous l’avions mis en location, meublé, lorsque nous avions entamé le dénouement final de notre vie commune. Les déménagements s’accompagnent d’inévitables bilans, a fortiori un déménagement tel que celui-ci.

Parmi les meubles, les livres, les tapis, et d’autres objets divers et variés – ceux que j’avais acquis par moi-même aussi bien que ceux que des ancêtres m’avaient transmis –, j’avais gardé cinq cartons, dont deux faits autant de scotch que de carton, qui contenaient des archives de ma vie intellectuelle, ou du moins de ma vie intellectuelle professionnelle. Il y avait un carton rempli de contrats pour divers articles ainsi que le contrat de mon livre, des épreuves de ce premier et jusqu’à présent seul livre, annotées par un correcteur. Se trouvaient également là tous les polycopiés de cours et autres papiers de mes années d’université ; des cahiers renfermant mes notes de plus de dix ans d’études supérieures ; des photocopies d’articles de cours et de recherche ; des copies d’examens ; des dissertations avec des appréciations ; des ébauches, dans des bloc-notes, de mes premières histoires, jamais terminées ; des ébauches de ma thèse de doctorat jamais terminée ; il y avait mon mémoire sur Proust ; mon travail du premier semestre de troisième cycle sur Le livre des passages de Walter Benjamin ; toutes les pages d’exercices et les tests de « Lire en italien », le cours d’été intensif dont j’avais eu besoin pour valider ma dernière UV de langues ; il y avait cette dissertation de licence avec l’appréciation d’un professeur : « brillant mais autodestructeur », souvenir d’une époque à laquelle les relations entre étudiants et professeurs donnaient lieu à des remarques moins frileuses et plus pertinentes.

Comment diable pouvais-je conserver tant de choses ? À quoi avais-je bien pu penser que cela servirait ? Ce n’était pas comme si j’avais l’intention de me remettre à ma thèse de doctorat à ce stade de ma vie, bien que tous les éléments fussent là-dedans, quelque part. Les histoires étaient juvéniles, ou bien écrites à la fin de ma vingtaine – ce qui revient au même. Quelqu’un qui aurait eu davantage de déférence envers l’art de la mémoire ou ne serait-ce que son propre culte de la réussite aurait déjà digitalisé tout ce matériel, ou l’aurait au moins classé par ordre alphabétique. Il l’aurait amoureusement ordonné, selon des principes clairs et des catégories précises. Au lieu de quoi, j’avais tout jeté dans des cartons, comme dans une fuite traumatique face à quelque armée d’invasion – sauf que dans mon cas, le traumatisme n’était rien de plus (ni de moins) que la réalité de ma propre existence. Pendant près de quinze ans, peut-être vingt, je n’avais pas reconnu que j’avais échoué à vivre à la hauteur de mes ambitions, ou des ambitions qu’on avait nourries pour moi. Au lieu de faire face, je fuyais, en traînant mes cartons derrière moi.

J’avais été – je le sentais toujours, même à la fin de ma quarantaine – « trop jeune pour tenir, trop vieux pour simplement me libérer et partir en courant ». Les paroles de cette chanson d’amour immature qui a mal tourné de Jeff Buckley semblaient tout à fait s’appliquer à ma relation à mon moi « historique ». Les cartons étaient censés contenir les archives de mon ascension dans la société américaine (et, ah oui, il y avait aussi là, caché à l’intérieur d’un paquet de cours, mon diplôme universitaire !). J’avais gardé tous ces documents non pas pour conserver l’inventaire de mes échecs et de mes faux départs, mais parce que je me croyais « rédimable », d’après la compréhension du mot « rédemption » que l’on avait inculquée à ceux de ma génération – c’est-à-dire en termes de reconnaissance officielle sous forme de salaires, de diplômes, de prix et de certificats, de bons points. Peut-être avais-je espéré que ma fille, un jour, après ma mort, s’intéresse au père qu’elle n’a pour le moment absolument aucune envie de connaître. Ou avec plus de grandiosité encore, peut-être avais-je imaginé l’intérêt de quelque futur biographe. Mais qu’est-ce que cette croyance m’avait apporté, hormis un mal de dos, des frais de déménagement supplémentaires et des placards encombrés ?

Je ne ressentais plus la douce mélancolie et le soupçon de promesse que j’avais éprouvés les deux ou trois premières fois que j’avais transporté ces mêmes cartons. Je n’avais plus la croyance nécessaire que mon œuvre à venir rachèterait leur contenu. Je regardais mes restes, déballés et empilés sur le sol de ce qui, je l’espérais, allait désormais être la pièce où j’écrirais. Pouvais-je carrément tout jeter, à la Marie Kondo, et m’en remettre à la clarté éternelle d’un bureau immaculé ? J’étais trop vieux pour me libérer et m’échapper en courant. Mais étaient-ce seulement la vanité et la honte – le partenaire silencieux de la vanité – qui me retenaient ?

Certes, la vanité et la honte étaient toutes deux bien présentes. Mais ni l’une ni l’autre ne semblait être l’obstacle principal. Si cela n’avait été que vanité et honte, j’aurais tout aussi bien été capable de tout brûler dans un acte de rage provocatrice, en guise de proclamation d’une nette rupture avec un passé que je croyais avoir digéré et transcendé. Je pouvais me raconter que c’était le contenu des cartons qui m’avait fait échouer, et non pas moi qui avais échoué. Ce que la vanité m’avait fait garder, la vanité me le ferait aussi supprimer ; ce que la honte m’avait fait garder, la honte me pousserait à m’en défaire.

Il y avait quelque chose d’autre dans ces cartons, que je n’arrivais pas vraiment à comprendre – comme un scrupule, dirais-je. On aurait dit que quelque chose de plus grand et de plus vieux que moi m’empêchait de jeter tous ces papiers.

Pendant un temps j’ai cultivé un intérêt détaché, semi-réprimé, pour ce que l’on pourrait appeler le « crypto-judaïsme » : la survivance de certaines traditions et habitudes de la pratique de la religion juive chez des Juifs – et je fais partie du nombre – déracinés et déconnectés de toute observance significative des pratiques ou des lois juives. Les vers du poème « Violet » de John Hollander cités plus haut font allusion à un exemple de « crypto-judaïsme » de cette sorte chez certaines communautés du nord du Mexique et du Nouveau Mexique qui – peut-être encore aujourd’hui – sortent dans les champs le vendredi soir munis de bougies placées « au fond d’une cruche ». La tradition a survécu au souvenir de son origine, et il aura fallu le concours de la génétique et de l’anthropologie pour rattacher ces villageois à leur passé marrane. C’étaient des descendants de Juifs convertis de force qui, conduits jusqu’aux confins de l’Empire espagnol, avaient continué à observer une Kabbalat Shabbat si bien occultée qu’au fil des générations le sens de cette pratique était devenue un secret même pour eux.

L’héritage durable de ce shabbat caché est un exemple mélancolique de ce phénomène. Mais d’autres peuvent être tout à fait drôles, à l’instar de ce moment, qui m’apparaît à présent comme une allégorie de mon mariage mixte, où ma femme et moi étions en train d’étendre une nouvelle couverture d’été sur notre lit (elle était déjà bien engagée sur la voie de la transformation spirituelle new age qui, quelques années plus tard, a eu raison de notre mariage). J’ai remarqué que l’étiquette de la couverture était apparente, à la tête du lit, juste à la hauteur appropriée pour nous chatouiller le bout du nez. « Il faut recommencer », ai-je dit. Sans un mot, ma femme est sortie de la chambre, elle est revenue avec une paire de ciseaux, a découpé l’étiquette puis retiré les fils qui restaient.

D’ordinaire, je ne souffre pas de ce que le jargon psychologique contemporain appelle des « TOC » ; je ne suis pas maniaque, ni particulièrement ordonné ; je ne fais pas mon lit quand je me lève le matin à moins que quelqu’un ne me le demande. Mais cet instant où ma femme est apparue armée des ciseaux était lourd d’une sorte de lutte spirituelle en quête de sens et d’existence, comme tout ce que nous faisions tous les deux à cette époque-là. Moi qui n’ai jamais vécu dans une maison où l’on observait la casherout, moi qui n’ai jamais eu de vaisselles séparées, moi qui n’ai jamais fait la havdala hebdomadaire – je n’ai pas pu me retenir. J’ai dit : « Mais maintenant, nous ne saurons jamais ce qui est supposé être en haut et ce qui doit être en bas ! »

Ma femme m’a regardé comme si j’étais un idiot. Et à vrai dire, au sens étymologique du mot – quelqu’un qui est possédé par une expérience et un langage particuliers qui ne pourront jamais être partagés comme il se doit –, j’étais en effet un idiot. Peu importe quelle extrémité de la couverture se trouvait en haut du moment que rien ne chatouillait votre nez lorsque vous tentiez de vous endormir. Mais quelque part au fond de moi, à cet instant précis, j’ai compris que l’étiquette avait force d’un sceau divin. Sans un moyen de marquer et de respecter des distinctions comme celle qui différenciait le haut du bas de la couverture, une part de moi ressentait un sentiment de perte aigu, que l’on peut interpréter comme une sorte d’ardent désir halakhiquedétourné.

Ce même ardent désir détourné était l’autre problème que posaient mes cartons : j’éprouvais le même sentiment que je ferais quelque chose de « mal » si je jetais simplement tous ces papiers dans des sacs poubelle et que je les abandonnais sur le trottoir. Mais où était le mal ? De quoi brûlais-je d’envie ? J’ai continué sans conviction à faire de timides efforts pour débarrasser et trier ces piles. J’ai même réussi à jeter certaines choses, bien que je sois absolument incapable de vous dire lesquelles. J’étais une fureur aveugle équipée d’une déchiqueteuse. C’est alors que d’un dossier sans étiquette s’est échappée la photocopie d’un article intitulé « Le nom de Dieu d’après quelques textes talmudiques ». C’est là que j’ai compris à quoi j’avais affaire. J’avais créé une gueniza du moi.

* * *

Une gueniza, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, est un ossuaire pour tout texte qui contient quelque version que ce soit des noms littéralement indicibles de Dieu. La plus célèbre gueniza, un débarras dans la vieille synagogue Ben Ezra au Caire, où de tels documents, qui y étaient conservés en attente d’un enterrement consacré qui – pour une raison inconnue – n’a jamais eu lieu, sont devenus pour les historiens juifs d’inestimables archives de l’Antiquité tardive, du judaïsme médiéval dans le monde arabe et de siècles de domination ottomane. Du VIe au XIXe siècle, tout ce qui contenait une mention du nom divin a trouvé sa dernière demeure là-bas, depuis des commentaires de la Torah, des textes philosophiques de Maïmonide et d’autres sages ou des poèmes de Yehuda HaLevy, jusqu’à un simple « Baroukh HaShem » [« Loué soit Dieu »] dans une lettre d’un voyageur, des feuilles de paie d’ouvriers ou le registre de commerce d’un marchand. La particularité de la gueniza du Caire est également d’avoir élargi l’interprétation de ce qui devait être conservé et donc sanctifié. À un moment donné, ce n’étaient pas uniquement des textes contenant le nom sacré, mais aussi, plus largement, tout ce qui était écrit en hébreu, qui était jugé éligible pour la gueniza : ainsi peut-on y trouver des leçons d’hébreu d’un enfant, accompagnées de griffonnages – pas très éloignés de mes cahiers d’exercices d’italien et d’allemand –, des textes en ladino datant d’avant l’expulsion des Juifs, d’autres en yiddish, à partir du XVIIe siècle. Au Caire, des archives complètes de la communauté juive furent créées et conservées, littéralement sous la dictée et sur l’ordre de Dieu, ou une langue sacrée à travers laquelle l’univers parle.

L’idée que mes cartons formaient ma propre gueniza, que j’avais créé une gueniza du moi, est certainement absurde pour n’importe quel lecteur juif orthodoxe. Est-ce que je me prenais pour Dieu ? En quelque sorte, peut-être… Mais si je me faisais des illusions, c’était avec sincérité, et je les partageais probablement avec beaucoup d’autres Juifs vivant dans un plus ou moins grand éloignement d’une pratique religieuse organisée. La laïcité n’est pas la même chose que l’athéisme : c’est la transmutation de la vieille idée d’une divinité séparée en quelque chose d’ineffable en nous-mêmes – nos corps, nos vies en tant que citoyens, ou notre conscience même. Entre la tradition observée même dans l’oubli – comme chez les marranes mexicains – et mon désir idiot de savoir dans quel sens mettre une couverture, on retrouve toute une gamme d’observances et de pratiques sacrées héritées sous des formes ayant subi des mutations, des transpositions ou des retranscriptions au fil d’un voyage multigénérationnel, depuis une stricte observance jusqu’à une individualité américaine libérée.

Le culte du moi que j’avais érigé appartenait à cette zone d’ombre d’habitudes détachées des croyances sans être rattachées à quoi que ce soit de rationnel. C’était une espèce de forme zombifiée de culte, ou de superstition. Mon respect pour le mot ou le nom écrits – principalement sous la forme de mes mots et de mon nom – s’était figé en un vague sentiment de tabou : « Tu n’oublieras pas. » Mais il n’y avait là aucun projet que je pusse relier au sens de ma propre vie.

Autrement dit : la perception que j’avais de moi-même ne s’élevait pas exactement au niveau de la divinité – loin s’en faut. Mon imagination n’avait jamais atteint l’envergure d’un écrivain comme Salman Rushdie, qui a écrit tout un roman semi-autobiographique (Les enfants de minuit) dans lequel Saleem Sinai, le narrateur et alter-ego de Rushdie, est aussi une véritable personnification de l’état actuel de l’Inde. (De la même façon, Rushdie a un jour débuté une conférence avec cette phrase : « Le rock and roll et moi partageons le même anniversaire. ») J’appartenais à une génération d’hommes juifs à propos desquels cela n’avait pas beaucoup de sens de dire en se rengorgeant : « Mon fils est médecin, mon fils est avocat, mon fils est écrivain, mon fils est éditeur. » Nous étions déjà les fils des médecins.

J’appartiens à la génération plus problématiquement égocentrique née après « La conversion des Juifs », la nouvelle de Philip Roth qui – en termes historico-intellectuels – exprime succinctement le changement de paradigme selon lequel, dans l’imaginaire juif américain, la dévotion à HaShem a été remplacée par le culte de « Mon Fils !! ». Mais la nouvelle de Philip Roth va plus loin. Quand Ozzie Freedman, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui n’a pas sa langue dans sa poche, grimpe sur le toit de la synagogue pour protester contre la gifle que le rabbin lui a administrée parce qu’il avait posé une question, et qu’il n’accepte d’en redescendre qu’après avoir fait déclarer à tous ceux qui se trouvent là qu’ils croient en l’immaculée conception de Jésus, il entérine ainsi une double sécularisation : non seulement celle du judaïsme, mais aussi du celle christianisme. Et encore, la foi en Jésus est secondaire par rapport à la promesse plus importante qu’Ozzie arrache à la congrégation agenouillée : « Tu ne frapperas jamais quelqu’un au sujet de Dieu. » Cette histoire proclame la sainteté de l’expression de soi et l’optimisme typiquement américain de cette génération triomphante.

Ma gueniza du moi, d’autre part, était le résultat de ce qui se passe lorsque non seulement on considère que Dieu ne vaut plus la peine que l’on frappe qui que ce soit à son sujet, mais quand le moi lui aussi est considéré comme un fait acquis et n’est plus un trophée à conquérir. C’était la preuve de la demi-vie figée des rudiments de deux traditions héritées, aucune des deux n’étant vraiment florissante en moi : la sainteté du nom ineffable du judaïsme orthodoxe, et la sainteté de la réussite de l’immigré juif américain progressiste du judaïsme libéral.

Mon ex-épouse, durant la décennie qui s’était écoulée après qu’elle eut quitté sa maison dans les Balkans, était devenue bien plus américaine que moi, du moins spirituellement parlant. Elle en était arrivée à réorganiser sa vie autour d’une entité qu’elle appelait parfois « le moi souverain », d’autres fois « le moi supérieur », et à d’autres moments encore « le moi véritable ». Pour autant que j’ai pu comprendre la cosmologie qu’elle recevait sous forme de révélations spirituelles pendant de longues retraites de méditation avec des personnes qui partageaient sa vision du monde, ce moi supérieur était – comme dirait un chrétien – consubstantiel au Dieu créateur. C’était Dieu dans le moi. On aurait pu dire que le moi véritable, spirituel, souverain, était l’étincelle du divin en chacun de nous, dégagée des pièges pesants de l’individualité moderne, à commencer par celui de l’ego.

Bien qu’elle tînt à dire qu’elle avait également transcendé des choses telles que le « jugement » ou toute autre énergie négative, je pouvais lire la pitié et l’impatience sur son visage lorsqu’elle m’a vu empiler mes cartons de dossiers dans le couloir de notre ancien appartement en vue d’un déménagement de plus. « Tu gardes ça ? », m’a-t-elle demandé. Sa question et son regard me disaient tous deux qu’elle pensait que c’est seulement lorsque je pourrais me séparer de ma gueniza avec une vraie gaieté et un réel détachement – comme elle s’était séparée de tout ce qu’elle avait accumulé dans sa vie antérieure en tant qu’architecte, immigrée d’ex-Yougoslavie, fille et sœur dévouée, et aussi mon épouse – que je serais à même de remplacer le faux moi de siècles passés par le moi véritable que, comme elle aimait me dire, je devais revendiquer.

Cette suggestion implicite me paraissait être une autre sorte de blasphème, plus achevée que mon humble idolâtrie : l’affirmation non seulement que le moi était Dieu, mais que le moi véritable n’incluait pas la somme personnelle des expériences, des histoires, des échecs, des succès, des espoirs, des rêves, des peurs et des autres émotions qui constituaient un « je suis » unique mais limité. Elle me disait qu’ayant échoué à être celui que je m’imaginais être, je devais donc devenir quelqu’un d’autre et appeler cette autre chose par le même nom. Alors j’ai de nouveau emporté mes cartons avec moi.

* * *

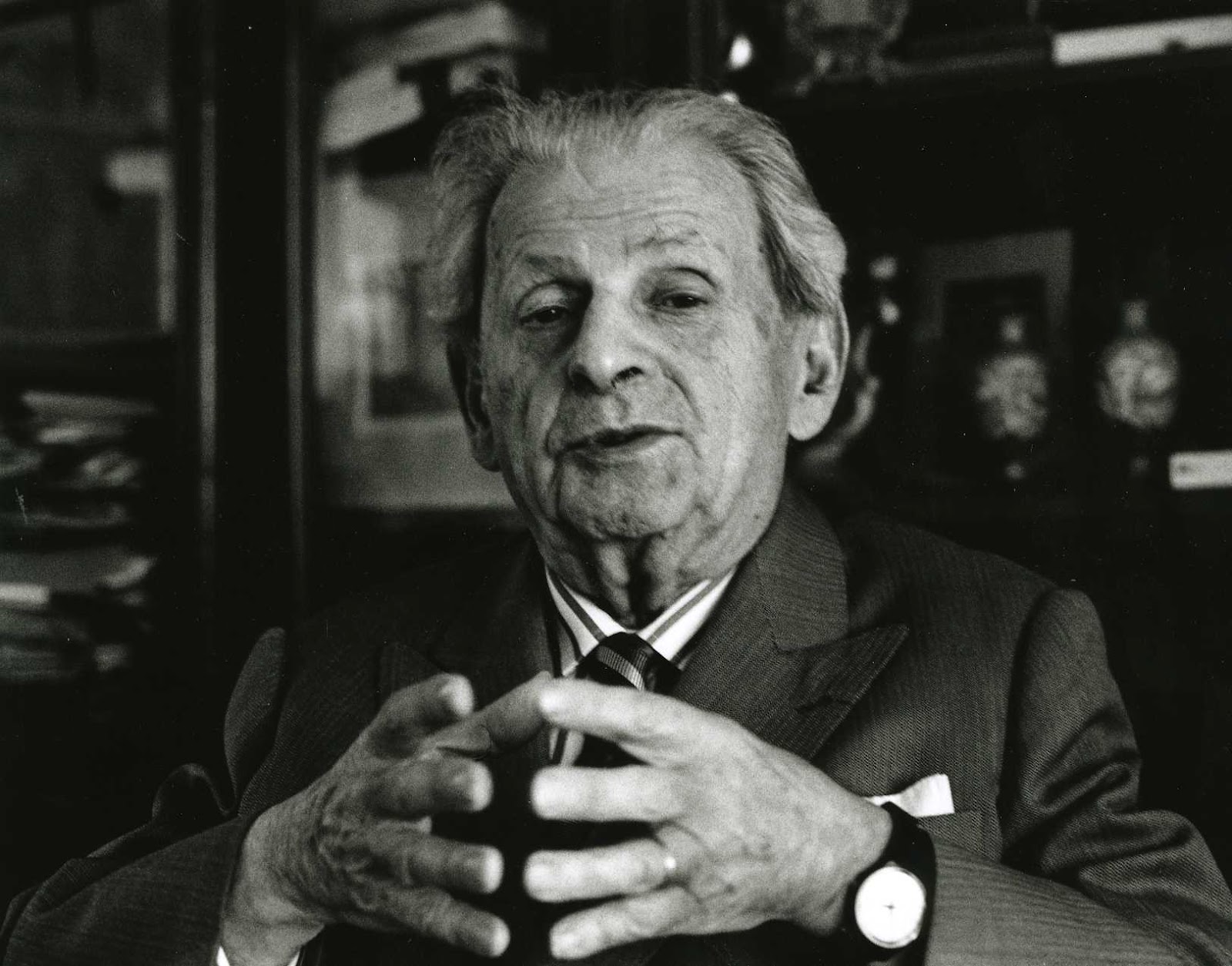

Je ne savais toujours pas quoi faire de mes papiers. Je ne me sentais toujours pas plus décidé à liquider sereinement mon ancien moi et ses restes ; je sentais qu’ils m’encombraient. J’ai trouvé un indice qui m’a mis sur la piste d’une solution de mon problème de gueniza dans ce même texte photocopié qui m’avait permis de nommer le problème : « Le nom de Dieu d’après quelques textes talmudiques » fait partie d’un recueil du philosophe Emmanuel Levinas, un de ces penseurs profondément compliqués qui ont émergé des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Né en Lituanie en 1905, élevé à Paris, ayant étudié en Allemagne, Levinas est d’abord devenu un disciple de la pensée de Martin Heidegger. Ayant survécu à la guerre dans un camp de prisonniers de guerre pour officiers français, il a consacré l’œuvre de sa vie à renverser Heidegger en termes heideggériens.

Contre Heidegger, qui posait l’Être ou l’Ontologie à l’origine de la philosophie, Levinas a soutenu que l’éthique était primordiale, que l’Être ou l’Essence, au sens philosophique, découlent seulement d’une relation éthique première à un autre – que cet autre soit une mère, Dieu ou simplement le visage d’un inconnu. Ainsi, la philosophie est le projet de tenter de comprendre notre relation à l’altérité, et non à nous-mêmes ni à quelque grandiose abstraction appelée « Être », « Dieu » ou « Néant ». Pour reprendre le plus célèbre exemple de son œuvre : le commandement « Tu ne tueras point » n’est pas seulement un interdit émanant d’un tiers – appelé Dieu – et concernant la relation entre un être humain et un autre. C’est littéralement ce que le visage de Dieu dit lorsqu’il apparaît, particulièrement sous la forme d’autres visages humains : tuer n’est pas seulement une violence envers l’autre, c’est une violence envers le moi, envers l’ensemble de la création, qui ne peut vraiment exister qu’en relation aux autres. L’individualité abstraite, pour Levinas, est presque un concept dénué de sens.

Après la guerre, Levinas est aussi revenu au judaïsme religieux auquel il avait été éduqué à Vilna, mais dans un esprit de contradiction moderniste. Le judaïsme a tenu pour Levinas le même rôle que la Grèce antique pour Heidegger : celui d’une sorte de fondement étymologique et mystique pour ses intuitions et ses thèses philosophiques. La lecture que Levinas a faite du Talmud et de la loi juive portent davantage sur l’exceptionnel, ces moments où les habitudes de l’observance traditionnelle sont troublées ou ébranlées, que sur l’habituel. Il n’est donc pas surprenant que dans ses remarques sur « le nom de Dieu », Levinas s’intéresse surtout aux circonstances dans lesquelles il est permis de l’effacer.

Il se concentre sur deux cas, qui sont liés, mentionnés dans le Talmud : le premier est une ancienne forme de jugement par ordalie d’une femme suspectée d’adultère, sans preuve. La femme est censée se présenter devant un prêtre qui lui dit simplement : « Si tu as couché avec un autre homme que ton mari, alors Dieu (le Tétragramme) fait de toi un objet d’exécration ! » La femme dit alors : « Amen ». Le prêtre écrit tout cela, puis « il l’efface dans les eaux de l’amertume ». Cet acte d’effacement, qui efface aussi le nom sacré, accomplit la réconciliation entre mari et femme. Il est intéressant de noter qu’il n’importe pas vraiment de savoir si la femme est fidèle, du moment que le rituel est pratiqué.

Le deuxième cas est lié au premier et il met en situation le roi adultère David qui, d’après une légende, tente de localiser la source qui servira à alimenter en eau courante le Temple qui sera construit par Salomon – le Temple que David lui-même ne peut pas construire parce qu’il désire la femme d’Ourias le Hittite. Selon la légende, l’eau monte et « menace de submerger l’univers ». Dieu dit alors à David d’écrire le nom sacré, puis de laisser les eaux l’effacer. « Si, pour établir l’harmonie entre un homme et une femme, la Torah dit “Laisse Mon Nom écrit dans la sainteté être effacé”, combien plus encore cela vaut-il d’être fait pour restaurer l’intégrité du monde ! »

L’insistance sur l’indicible sainteté de l’Être, du nom, de l’identité, est ainsi transcendée par la demande de paix, d’intégrité, de guérison et de reconnaissance. Ni Dieu ni le moi ne sont de quelque manière que ce soit “absolus”, seul l’est ce qui nous permet d’offrir, d’accorder et de se voir accorder l’absolution.

Dans ma propre version de cette histoire, je suis la femme secrètement adultère, et aussi le roi adultère. Et ce que je pensais abriter, coupable, durant tout ce temps – les archives de mon infidélité ou de ma double infidélité, à la fois à moi-même, en tant que Juif américain laïque et émancipé de la fin du XXe siècle, et au Dieu de mes ancêtres – peut de fait être « effacé », mais pas en le jetant, en l’abandonnant et en le détruisant – non : en le laissant être « submergé » par et dans quelque chose d’autre.

Ce n’était pas pour moi que j’avais gardé ces cartons, mais plutôt pour Levinas, pour le cours de Marina Van Zuylen sur « L’ennui, l’esthétique et l’autonomie artistique », pour celui d’Andreas Huyssen sur l’école de Frankfort et les débats de l’avant-garde allemande, pour le cycle de cours de David Bromwich sur la « critique pratique », pour les notes de David Pike sur le modernisme et l’urbanisme. Ce qui se trouvait dans ces cartons, c’était moins mon passé que les archives d’autres esprits qui s’étaient trouvées en ma possession et m’avaient été transmises, au point que j’avais mélangé ces archives avec les miennes, que je les avais confondues avec moi-même ; j’avais compliqué leur préservation, et je m’étais aussi inutilement compliqué la vie. Je ne conservais pas plus des archives que les Juifs de la synagogue Ben Ezra du Caire ne conservaient des archives lorsqu’ils déposaient des fragments dans le débarras. Mes cartons faisaient partie de ma relation aux autres ; mes professeurs, mes amis, tout un univers d’apprentissage à un moment spécifique de l’histoire qui était de plus en plus perçu, par la culture au sens large, comme un passé inaccessible, mort, qu’il convenait d’effacer. En gardant ces papiers, je conservais une petite étincelle de ce monde qui disparaissait.

Cela ne voulait pas dire que je pensais qu’il était de mon devoir de sauver ce monde, entièrement, dans cette seule vie. Seulement qu’il m’était demandé de garder la flamme dans la cruche. Tout le reste, toutes les choses qui n’étaient que moi, les histoires, les contrats, les diplômes, les cahiers, je n’avais plus à les conserver. J’étais autorisé à les liquider.