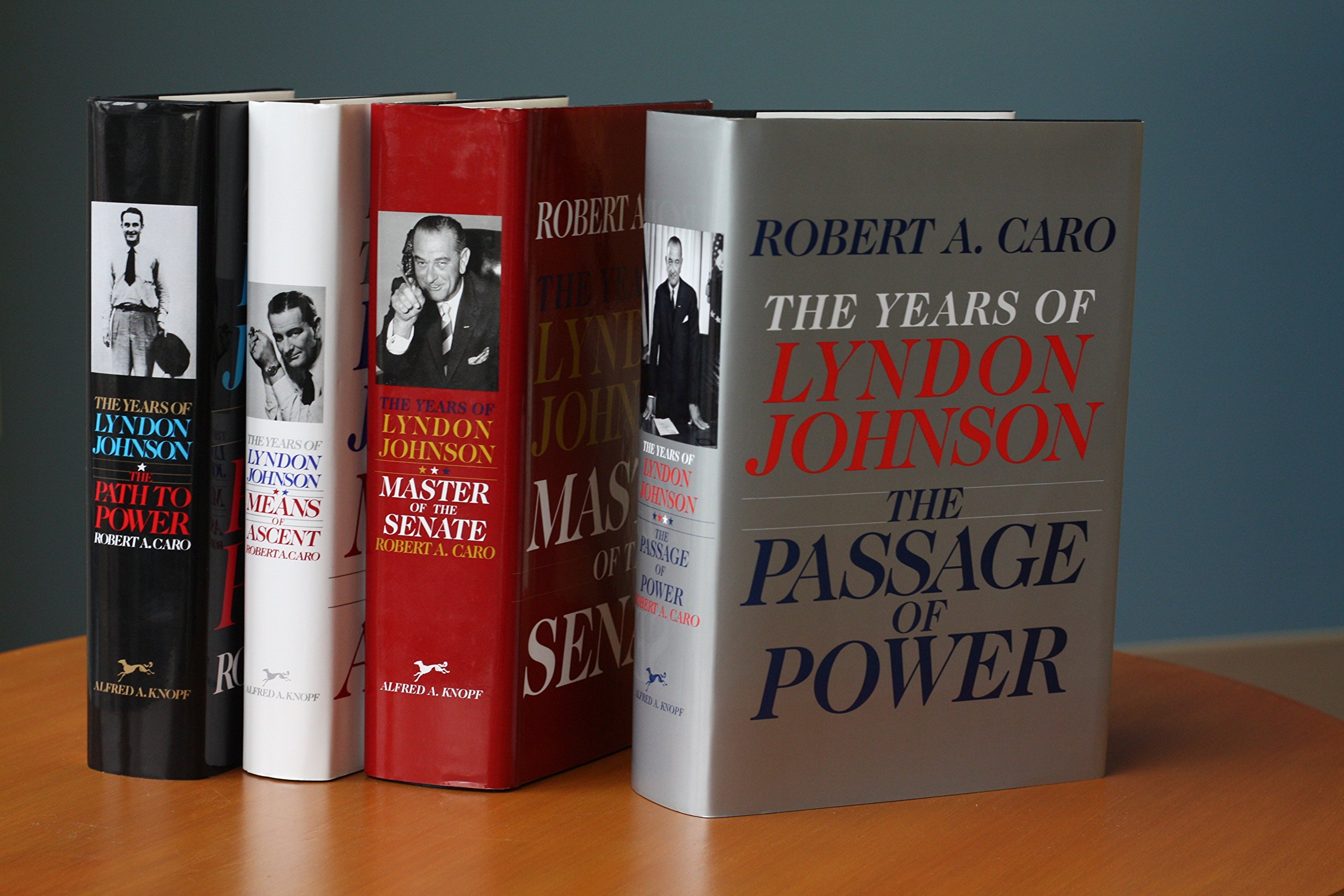

S’il y a bien un moment où le génie politique de Lyndon Johnson s’est déployé à son meilleur, c’est précisément lorsqu’il était, au Sénat, entre 1948 et 1960, le prince de la tactique parlementaire. Dans une chambre haute où chaque sénateur est un cacique chevronné, jaloux de son indépendance, et où les règles de vote exigent une majorité des deux tiers, ce qui renforce le poids de chacun des suffrages, gouverner cette institution, la rendre efficace, faire marcher au pas cette centaine de potentats revenus de tout, dupes de rien, cyniques et assurés de leurs pouvoirs n’est pas une tâche facile. C’est presque même impossible. Lorsqu’il y entre en 1948, Lyndon Johnson repère les deus ex machina, ces sénateurs du sud à l’influence insurmontable, car la vingtaine de Démocrates des 13 États confédérés forment une minorité de blocage. À leur tête, Richard Russell de Virginie, un patricien raciste expert du règlement du Sénat, discret, érudit mais implacable. Lorsqu’il le rencontre, Johnson le flatte, parle comme lui, reprend son accent du Texas, s’en fait le « fils professionnel », plein de déférence, de prévenance, d’attentions. Le poste de majority leader est vacant ? Personne n’en veut : dans la mesure où les sénateurs n’en font toujours qu’à leur tête, la mission n’est qu’un chemin de croix, une longue suite d’humiliations. Dépourvu de pouvoirs face à l’autonomie de ses pairs, le majority leader est condamné à regarder passer les trains. Lyndon Johnson n’hésite pas un instant : ce poste est pour lui, et l’omnipotent Russell le lui donne volontiers. Transformer les fonctions honorifiques – comme le poste de délégué du lycée – en instrument de domination, c’est l’art de la guerre de Lyndon Johnson. Il ne sera pas particulièrement efficace, ou redoutable : il sera, de l’avis unanime des historiens, « le plus grand maître du Sénat de l’histoire des États-Unis. » Johnson est un comédien génial et un tacticien exceptionnel. Marionnettiste des âmes, étudiant assidu des règles du droit, il cajole, tord le bras, ment, compte les votes ; retarde les séances parlementaires, soulève au moment opportun un point de procédure ; échange les crédits pour la construction d’un barrage au Montana contre un vote sur une loi relevant des affaires étrangères. Mieux, il invente un système : les attributions aux places les plus prestigieuses dans les commissions parlementaires ne sont plus automatiques, à l’ancienneté, mais selon son bon plaisir. Le voilà argentier et directeur des ressources humaines, horloger des séances et démiurge des intrigues, délivrant chaque jour, sans notes, aux journalistes, le compte-rendu des auditions auxquelles il n’a pas assisté. Il connaît tout des petits secrets et des vices inavoués de ses confrères ; saoule un sénateur alcoolique jusqu’à ce qu’il vote correctement, finance la vie cachée d’un second, récompense par des voyages d’étude, un article de journal, un résultat favorable sur un sujet d’importance locale. Il humilie les faibles, courtise les taciturnes. L’un de ses pairs le snobe ? Il va à l’enterrement de sa fille, et récolte une gratitude éternelle. Un autre l’affronte ? Il le réduit en cendres à la première occasion. Chaque fois, il déploie une immense feuille de papier blanche où il annote, en deux colonnes, les votes pour et contre sur tel article ou tel amendement. Quand son assistant lui indique qu’il est probable qu’un sénateur se prononce en faveur d’une loi, il rétorque : « Je ne veux pas croire. Je veux savoir ». La « méthode Johnson » est entrée dans la légende. Dans l’atmosphère du Sénat, où les deals se font entre deux cigares, dans l’arrière-salle d’un déjeuner trop arrosé, Lyndon Johnson attrape par le col un sénateur hésitant, penche son visage à quelques centimètres de son interlocuteur, essaie, jusqu’à ce qu’il arrive à ses fins, toute la palette des émotions humaines, de la menace au chantage, de la flatterie la plus éhontée à la sollicitation la plus humble. Et Johnson gagne, presque chaque fois. « Ce n’est pas que Lyndon n’aimait pas perdre, explique l’une de ses camarades de lycée. C’est qu’il ne le supportait pas. Il ne pouvait pas le supporter ».

Ainsi, en 1957, Johnson se préoccupe de nuancer son image de champion du sud réactionnaire puisque ce recentrage étant une étape nécessaire pour rentrer dans la course à la présidence en 1960. Il parvient alors à arracher au groupe de sudiste le passage d’une loi symbolique sur les droits civiques, négociant des nuits entières, leurrant les progressistes naïfs, de stratagèmes en marchandages. Devenu Président, lorsqu’il entreprend la vraie grande loi sur les droits civiques de 1964, il confie la bataille du Sénat à son vieil adversaire, Humbert Humphrey, le héros de l’aile gauche libérale, que Johnson a allégrement humilié des années durant. « Lorsque je suis entré dans le Bureau Ovale, racontera Humphrey (qui sera plus tard le vice-Président de Johnson), j’ai reçu la plus insupportable et la plus inoubliable des leçons de politique. Un monologue interminable de Lyndon. Il m’a dit en substance : Vous les libéraux n’avez jamais su compter les votes. Et vous allez vous faire massacrer, une nouvelle fois, par les sénateurs du Sud. Voilà comment tu dois t’y prendre. J’étais hors de moi, et d’un autre côté, Lyndon avait raison. Son plan était éblouissant. Et il a convaincu le Sénat, aux mains des sudistes, de délivrer les votes ».

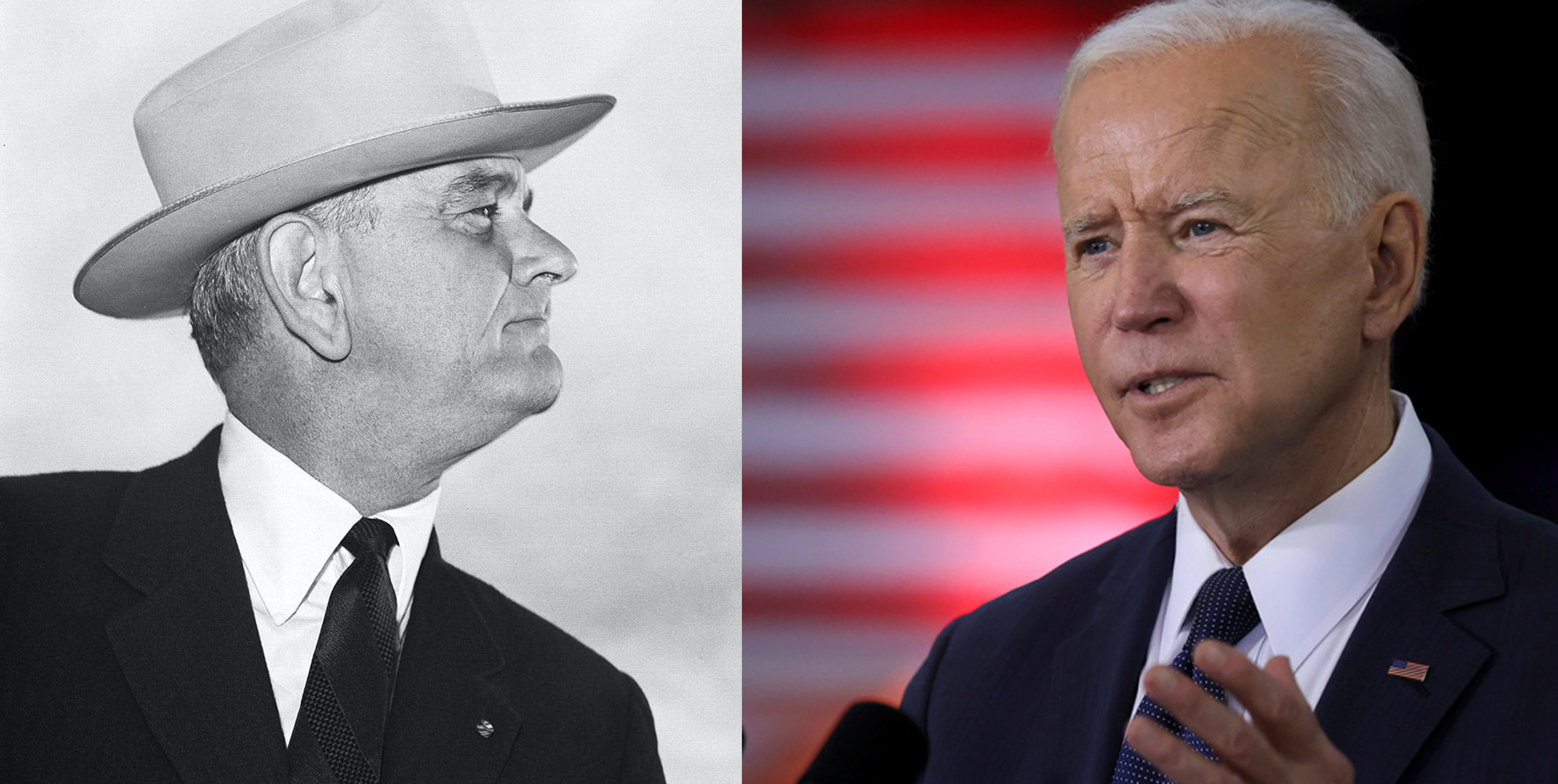

Parce que Joe Biden a longtemps été sénateur, l’une des figures mêmes de la chambre haute, on a cru qu’il en avait toutes les qualités – le sens du consensus, une propension à la civilité, une ruse bonhomme – mais aussi les défauts : l’immobilisme, l’entre-soi, le conservatisme. La lecture de la biographie de Johnson renseigne sur l’importance du Sénat, cette institution de tempérance devenue dysfonctionnelle. « Pourquoi avez-vous créé le Sénat ? », demande Thomas Jefferson à George Washington selon la légende. Le premier président des États-Unis prend un pot d’eau froide qu’il verse dans son thé brûlant. « Pour refroidir les choses quand c’est nécessaire ». La vie de Lyndon Johnson est, aussi, une ode à la politique politicienne pourvu qu’elle soit au service d’une grande cause. Aux premiers jours du mandat de Biden, on s’aperçoit qu’avoir été un sénateur madré peut-être devenu indispensable pour faire un Président audacieux. Lyndon Johnson et Joe Biden partagent cette science du compromis, cette perspicacité tactique, ce compagnonnage qui réunit les apparatchiks de Washington. Ils partagent aussi un sens de la politique, une histoire du Parti Démocrate. Du New Deal à Nixon, « Les Années Lyndon Johnson » se lisent comme une ode au lyrisme, à l’utopie progressiste. On voit, à travers les yeux de notre héros, Franklin Roosevelt créer en cent jours une centaine de nouvelles administrations, l’une dédiée à l’électrification rurale, l’autre à la lutte contre le chômage de masse. On chemine avec les jeunes génies de l’ère Roosevelt, ces diplômés surdoués devenus technocrates, alliés aux vieux caciques du Congrès, qui réinventent, en quelques semaines, l’Histoire de l’Amérique, et sortent des millions de citoyens de la misère. Avec le mandat de Kennedy, c’est l’irruption de la morale en politique, avec sa violence propre, mais aussi avec sa couleur bleue du rêve. Rarement un livre n’aura fait un tableau plus complet, plus complexe, de la métaphysique du pouvoir, de ce qu’il recèle de pire et de meilleur.

Un vieux sénateur centriste, méprisé par les médias, devenu un Président qui bouscule les conservatismes ; un ancien second couteau d’une idole du progressisme, Obama ou Kennedy, réussissant là où son cadet avait échoué ; un homme, qui, au soir de sa vie, se transforme en fougueux leader ; deux anciens enfants pauvres de l’Amérique oubliée, devenus princes de Washington, qui veulent changer la vie de l’Amérique moyenne. Le parallèle entre Joe Biden et Lyndon Baines Johnson est tentant. Le premier est sans doute plus terne, moins pittoresque, plus honnête que le second. Mais le message du livre de Robert Caro est ailleurs. « Les Années Lyndon Johnson » s’arrêtent au troisième tome, quand son héros est devenu Président. Si un nouveau tome est depuis longtemps annoncé, en l’état, la biographie n’aborde pas le moment le plus sulfureux de la vie de Lyndon Johnson, celui qui lui vaudra sa damnation historique : la guerre du Vietnam. Alors qu’il avait été élu par une écrasante majorité en 1964, Johnson, à cause de cette guerre, ne pourra pas même se représenter en 1968, détesté par l’opinion. Son bilan, sans cette guerre, aurait été miraculeux, si riche en avancées de progrès. Mais le Vietnam est une double tragédie, humaine et morale. Robert Caro est aussi impitoyable avec Johnson que ce dernier l’était avec ses contemporains. L’auteur prouve – à partir d’archives et de témoins retrouvés – que Johnson a bel et bien volé son élection au Sénat. Robert Caro le dédouane, en revanche, de toute complicité dans l’assassinat de Kennedy ou de Bobby, contrairement à ce que murmure la légende noire. Mais le Vietnam – avec ses deux millions de morts civils, ses cinquante mille boys tués au combat – est l’infamie irrémédiable de Lyndon Johnson. Plus que le bilan militaire, c’est la façon dont Lyndon Johnson a menti au peuple américain qui révulsa les électeurs – mais Lyndon Johnson avait passé sa vie à mentir. Que Joe Biden lui ressemble ou non n’a au fond pas tant d’importance. Ce qui compte, c’est que la vie d’un Président n’est jamais définitivement jouée ; que son bilan se soupèse lorsqu’il quitte le pouvoir seulement. La présidence Biden vient de commencer – elle est surprenante, inspirante, révolutionnaire parfois. Mais à ses débuts, celle de Lyndon Johnson l’était aussi.