«Le Décaméron» de Boccaccio (nouvelles écrites entre 1349 et 1353)

Il y a eu de nombreux livres sur les pandémies. Et quelques-uns fascinants. Chaque fois que j’ai la chance d’aller en Italie pour voir une de mes «choses»[1] représentée, et que j’atterris à Pise, je demande à visiter le lieu de naissance de Giovanni Boccaccio (1313-1375) : Certaldo. À 35 ans, il a eu le malheur (et aussi la chance) de vivre la pandémie de 1348 à Florence. Il raconte admirablement, tout en s’autorisant quelques faux pas (comme Cervantès se trompe dans ses comptes), l’histoire de dix jeunes gens de 18 à 38 ans : sept Florentines et trois amis. Elles sont les plus intelligentes et les plus honnêtes : Pampinea, 28 ans, Fiametta, Filomena, Emilia, Lauretta, Neifile et Elissa, la plus jeune, 18 ans. Ils se réunissent dans une église à la périphérie de la ville (Santa Maria Novela) pour chanter, danser, jouer et reprendre des contes pendant les 15 jours de quarantaine. Pensant sûrement comme Francis Fukuyama (auteur de «La fin de l’histoire et le dernier homme» en 1992) que toute l’histoire commence à l’aube de son début.

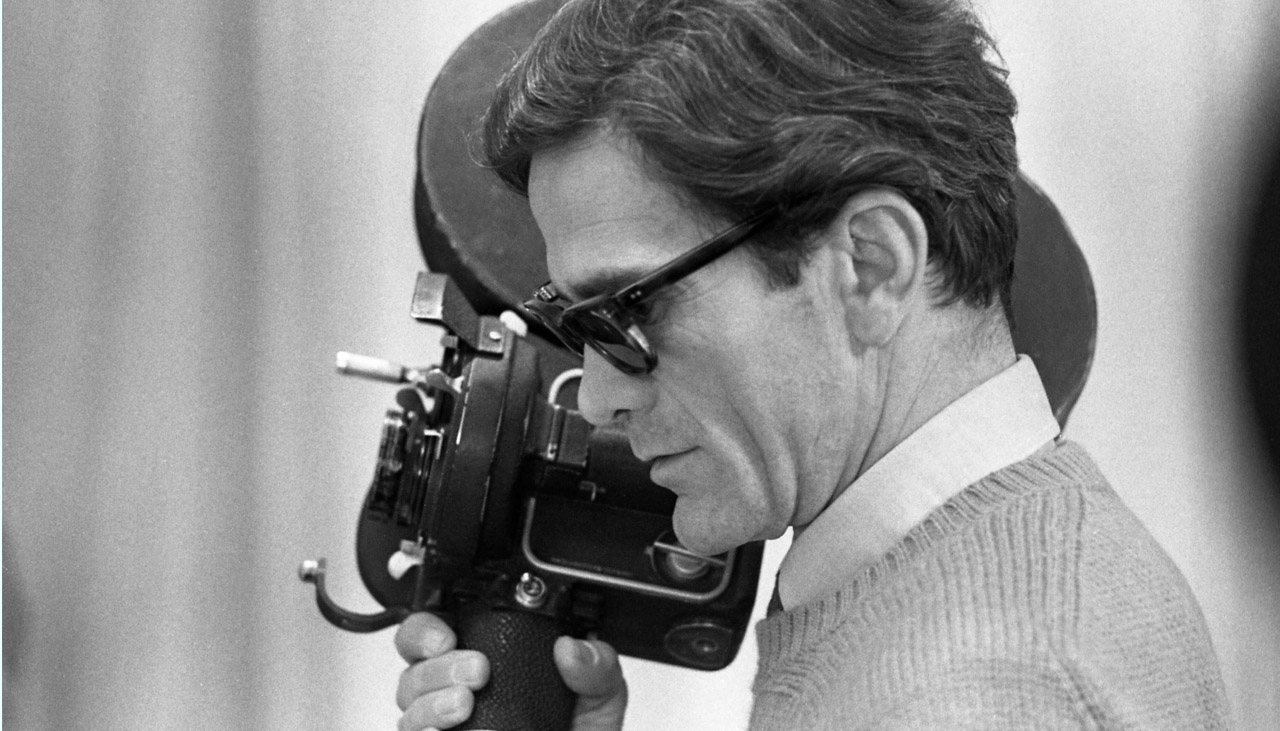

Boccacio aurait adoré que son livre soit, comme aujourd’hui le tatouage pour certains, son œuvre écrite sur sa peau. Et surtout que son histoire inoubliable «Le Décaméron» (δέκα et ἡμερῶν : plus ou moins l’œuvre de «dix jours») ressemble à celle de Saint Ambroise. Elle était mystérieusement sous-titrée «Prince Galeotto»: un roi fictif de «Lancelot». Dans le roman (du cycle du Graal), quand Galeotto apprit que «Lancelot» aimait la reine Guenièvre, il organisa une rencontre entre eux. C’est elle qui embrasse «Lancelot», tantriquement, comme l’arc-en-ciel. C’est pourquoi j’ai demandé dans un article que Michel Houellebecq écrive «un» «Lancelot (Lanzarote)». Immédiatement il le fait et édite en 2000 son, à mon avis, meilleur roman, qu’il me dédie comme «livre parallèle». Dans le cinquième chant de l’Enfer, curieusement, Dante compare les deux amoureux fictifs à Francesca Rimini et Paolo Malatesta en chair et en os. Tous deux lisent l’histoire de «Lancelot» et Guenièvre avec une telle passion… qu’ils copulent dans l’enfer même. En invoquant le nom du prince Galeotto dans le sous-titre, Boccaccio fait allusion à sa compassion pour les femmes privées de liberté sociale quand il s’agit de «…parler, et confinées à leur domicile et, parfois, souffrant du mal d’amour» ; leur vie contraste, ajoute-t-il, avec celle des hommes qui «chassent, pêchent, chevauchent, jouent aux échecs et se battent». Six siècles plus tard, en 1971, Pier Paolo Pasolini réalise le film «Il Decameron» dans lequel il recrée neuf des contes de Boccaccio, obtenant ainsi le «Silver Berlin Bear» du Festival international du film de Berlin. Et seulement quatre ans plus tard, il s’est occulté à Ostie. (La France a créé le prix de cinéma Pasolini qui m’a été attribué à ma grande surprise.) En fait, chaque personnage de Boccaccio raconte une histoire tous les soirs, sauf un jour de la semaine consacré à ses «travaux», et un dimanche de fête. Mais comme le livre compte 101 histoires… il a oublié qu’il devrait en avoir une centaine. C’était un sybarite : il inventait des erreurs.

«Les fiancés» d’Alessandro Manzoni (1842)

La panépidémie qui a suscité le plus d’intérêt littéraire a toujours été celle de «Les fiancés» (I promessi sposi) d’Alessandro Manzoni (1785-1873). [Incompréhensiblement, j’ai reçu à Stressa le prix qui porte son nom.] C’est sans doute le meilleur livre de ce grand poète de «l’Italie moderne». C’est un roman que j’ai dévoré en une journée à Ciudad Rodrigo sur le conseil de la mère Mercedes[2] qui était complètement «dingue» du roman. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai compris que Manzoni décrivait également en détail et parfaitement, deux cents ans plus tard, la pandémie de Milan entre 1628 et 1630. Se déroulant sous le gouvernement espagnol, il s’agit d’une attaque voilée contre l’Autriche ; pays qui en 1842 (date de la première édition) contrôlait le nord de l’Italie. Il raconte l’histoire des fiancés Renzo et Lucía, séparés par des manipulations criminelles : les démons détruisant la beauté en germe. Enfin, Renzo retrouve dans un dispensaire Lucía s’occupant des malades et, parmi eux, abandonnés de tous, moribond, l’«horrible» Don Rodrigo. Lorsque la pandémie est éradiquée, Renzo et Lucia peuvent enfin se marier. Je connais encore par cœur le fameux «Addio monti». La seule proposition prouvée d’un concept est le théorème d’incomplétude : les hirondelles des fiancés reviennent même si elles sont revenues de tout.

«Journal de l’année de la peste» de Daniel Defoe (1722)

Daniel Defoe (1661-1731) connu pour son roman écrit peu avant ses 60 ans : «La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé», rédige trois ans plus tard «Journal de l’année de la peste», en mars 1722, croyant que le temps n’a pas de réalité objective. Ce roman peut être comparé à la description de la pandémie dans l’œuvre de Manzoni. Malgré certaines analogies (par exemple, les deux romans ont vu le jour de nombreuses années après la fin de l’épidémie), les deux auteurs utilisent des techniques différentes : Defoe a écrit une œuvre pleine de détails «artificiels» sur un ton distant ; tandis que Manzoni analysait les réponses individuelles à la pandémie en tant que poète. Le roman est un récit fictif des expériences d’un homme au cours de l’année 1665 pendant que la ville de Londres subissait le fléau. Le récit est chronologique mais approximatif. Bien que l’auteur prétende l’avoir conçu quelques années après les événements qu’il relate, il l’a écrit dans les années précédant la première publication du livre, en s’inspirant des journaux intimes de son oncle Henry Foe. Son énorme prudence l’obligeait à taire les événements controversés.

«Le journal» de Samuel Pepys (écrit entre 1660 et 1669 et publié en 1825)

Samuel Pepys (1633-1703) est surtout connu pour le journal intime publié plus de cent ans après sa mort. Il a fait de l’histoire de sa vie une œuvre d’art, car il ne pouvait pas la faire de sa vie. Il luttait entre la pitié pour ses deux amours et la compassion pour sa propre nature. Il sentait qu’il n’aurait pas de progéniture (à juste titre). L’infiniment petit lui faisait peur pour son autonomie. Pendant neuf ans, de 1660 à 1669, Pepys nota en code – mêlant anglais, français, espagnol et italien – toutes sortes d’événements, surtout la pandémie de 1665, et le grand incendie de Londres, en 1666. Pour Robert Latham (le compilateur de l’édition définitive du journal) : «… avec les descriptions des deux événements – agoniquement vives – il produit un grand effet car il est plus qu’un simple reportage superlatif… écrit avec compassion».

«Le dernier homme» de Mary Shelley (1826)

Mary Shelley (1797-1851) est l’auteur du premier ouvrage de science-fiction de l’histoire : «Frankenstein» (1818). Huit ans plus tard, elle écrit «Le dernier homme», un roman apocalyptique d’un monde futuriste dévasté par une pandémie. Roman très critiqué du vivant de l’écrivaine, il est resté pratiquement anonyme jusqu’à sa résurrection en 1960 à cause de ses portraits semi-biographiques, notamment celui de Lord Byron ? Précisément le personnage «Raymond» – Lord Byron ? – est motivé par la passion et l’ambition plutôt que par ses principes. Selon Lokke Kari, «la pandémie est métaphorique, car l’idylle révolutionnaire du groupe d’élite est rongée de l’intérieur par les défauts de la nature humaine». Mary Shelley savait que chaque monade a une tâche spécifique : sa raison d’exister.

«La Peste écarlate» de Jack London (1912)

Jack London (1876-1916) assista au «combat du siècle» qui opposait Jack Johnson à James Jeffries en 1910. Le match s’est terminé par la victoire par KO du champion noir, un boxeur que London a insulté avec des termes racistes. En 1910, entre deux matchs de boxe, il a jeté l’argent par la fenêtre (en dépensant 26 000 $) pour acheter son Rancho Hermoso de 4 kilomètres carrés dans le comté de Sonoma en Californie : «Le ranch est pour moi la chose la plus chère au monde.» Avant que son rêve ne se termine par un «échec total», il a eu le temps d’écrire son roman post-apocalyptique «The Scarlet Plague» en 1912. Fiction qui ne se termine pas moins qu’en 2073. Je crois que le nom du nouvel astéroïde «Jack-London» de la ceinture principale découvert en 1976 par Nikolaï Tchernykh l’a reçu, à tort, soixante ans après sa découverte.

«La Peste» d’Albert Camus (1947)

À partir du 13 mars 1941, Camus a commencé à parler de «la peste libératrice» ; il a expliqué à Malraux : «J’écris sur la peste… c’est un sujet tellement naturel.» Peu de temps après, Malraux, Camus et le satrape pataphysicien Queneau étaient au comité de lecture de Gallimard. Après le triomphe mérité de «L’Étranger», son magnifique chef-d’œuvre publié en pleine occupation, il lui a fallu six ans pour achever «La peste», récit alambiqué et très compliqué. Malheureusement, je n’ai jamais pu dépasser la troisième page, et je suis intrigué par son triomphe actuel en livre de poche. De sa première femme avec qui il a vécu pendant quelques mois, Albert Camus (1913-1960) a laissé dire que c’était une toxicomane qui l’a trompé à plusieurs reprises. Sa deuxième épouse du même âge (Francine Faure) était professeur de mathématiques, plus belle que sa maîtresse ? : l’actrice de La Corogne – fille du chef du gouvernement présidé par Azaña –, María Casares, de huit ans plus jeune. Camus et elle ont échangé 865 missives. À 44 ans (la moitié de mon âge aujourd’hui), il a reçu le prix Nobel ; seul Rudyard Kipling l’a obtenu en 1907 avec deux ans de moins. Le jour des Reyes Magos, il a conduit sa nobel/voiture de sa nobel/résidence secondaire de Lourmarin vers Paris. Une bruine toute la journée et même les peluches grincèrent des dents.

«Némésis» de Philip Roth (2010)

Philip Roth est né le 19 mars – le jeudi – 1933 et s’est occulté à New York le 22 mai 2018. Dans son dernier roman («Némésis» de 2010), Eugene «Bucky» Cantor est un athlète brillant et lanceur de javelot de haut niveau. La pandémie de polio le conduit à travailler dans une station-service. À un jeune garçon inconnu il raconte en détail sa vie, ses liens avec sa petite amie, son refus de l’épouser, son sacrifice personnel, ses mortifications, son existence brisée… Roth (je ne l’ai jamais appelé Philip) aimait-il le basket plus que le baseball à qui il dédie un fulgurant roman ? : Rudy Gobert-Bourgarel mesure 2,16m, il porte un 53 et est un joueur de basket-ball. «Gobzilia», est-il l’athlète français le mieux payé ? Un journaliste lui a posé des questions sur le coronavirus à environ un mètre de distance. Rudy, excédé, a frotté le micro et la table de ses mains… Peu de temps après R.G-B. a été testé positif… comme la grande figure de son équipe et un garçon qui avait obtenu un de ses autographes le 3 mars. Gobert vient de s’excuser auprès des «réseaux». Une heure et demie plus tard, la NBA a annulé indéfiniment tous les matchs de basket. Le roman de Roth «Portnoy’s Complaint» de 1969 a fait sa renommée, comme j’ai pu le constater dans le Shea Stadium de New York. En regardant avec l’éditeur américain de Beckett un match de baseball, le stade plein de jeunes brandissant des banderoles célébrant son livre. Bien que les crabes se dirigent vers le futur à reculons, Pan, dans son infinie omniscience, nous permet grâce à la littérature d’occuper nos quarantaines.

[1] Les pièces de théâtre de Fernando Arrabal (Ndlr).

[2] Mère Mercedes est la fameuse maîtresse d’école de Fernando Arrabal. L’écrivain lui rend régulièrement hommage dans ses textes (Ndlr).