Les voici, les Français de Daech. C’est une prison moderne, à Derik, sud de Qamishli, la capitale. Un missile turc est tombé tout près, comme pour les inciter à s’évader. Mais la prison est tenue. Les gardiens sont casqués, masqués, vêtus de noir. Et l’on n’accède au quartier de haute sécurité qu’après avoir franchi une série de couloirs, de grilles et de portes blindées. Ils sont une douzaine, regroupés au fond de la cellule, de dos et, à notre arrivée, en train de prier. Mais, à l’appel de leur cerbère posté derrière le judas, ils se retournent comme un seul homme et je me trouve face à ces djihadistes qui furent, m’a-t-on prévenu, les pires assassins de Raqqa mais qui, dans cette pièce trop éclairée, sentant la vieille cave et où s’entassent des couvertures aux couleurs criardes, ont l’air de pauvres hères, joggings et polos crasseux, yeux ternes, résignés. Sauf un, blessé, les jambes prises dans un appareillage de pinces et de ferrailles, qui me hurle, avec un accent chti : «On vous a reconnu !» Puis, déclenchant un brouhaha de plaintes maigres : «Est-ce que vous savez qui va nous juger et quand ?» Ces hommes qui ont terrorisé le monde sont, aujourd’hui, coupés de tout. Sans lumière du jour, sans portables, leur unique téléviseur leur ayant été repris au début de l’offensive turque, ils ignorent par exemple que Baghdadi, leur calife, est mort. Ils n’ont, à cet instant, qu’une idée : être extradés du Rojava ; ne pas finir à Bagdad où règne la peine capitale ; revenir en France, pays des droits de l’homme et des droits de la défense… Pathétique. Et diabolique.

Quelques kilomètres plus loin, deuxième prison. Celle des enfants. En réalité, c’est une sorte de cloître bordé d’arcades et transformé en maison de correction. Et il y a là une centaine d’adolescents, tous des garçons, qui, comme le New-Yorkais Nelson ou le petit Toulousain Ahmed, disent n’avoir commis d’autre crime que d’avoir un père ou une mère terroristes. Ils semblent des petits animaux traqués. Beaucoup ne savent pas si leurs parents sont encore en vie. Et ils ont cet air d’anxiété désœuvrée qui est le signe des gamins privés d’avenir. Mais, très vite, on nous conduit dans une pièce fermée où attendent deux Français qui resteront les yeux baissés pendant l’essentiel de l’entretien. L’un raconte avoir, fort du savoir-faire acquis en arrachant les yeux aux chats du souk de sa bourgade, à 8 ans, égorgé un voisin qui manquait de respect à sa grande sœur. L’autre, visage d’ange, beaux yeux gris bizarrement sans regard, ramassait les têtes que son père, bourreau à Raqqa, décapitait. Mon Dieu ! Que faire de ces aveux ? Quelle déradicalisation, quel rachat pour ces enfants monstres ? Et le pire crime de Daech n’est-il pas d’avoir voulu faire de ces «lionceaux» les garants d’une infamie qui passerait de génération en génération ? Je demande au second, le fossoyeur en herbe, s’il lui arrive de repenser à ces visages sans corps, d’en rêver la nuit. Il me fait répéter la question. Il me fixe pour la première fois, mais avec un air d’indéfinissable stupidité. Il ne sait plus ce que rêver veut dire.

Kurdistan est son nom de guerre. C’est un petit bout de femme, jolie, les cheveux nattés, qui commande un bataillon d’une centaine de filles stationné quelque part à proximité de la ligne de front. Les soldates, lorsque nous arrivons, à l’aube, sont à l’exercice. Mais elle nous entraîne dans une bâtisse où, avec une poignée de camarades s’asseyant, comme elle, la kalachnikov au sol, sur un tapis qui nous évite la froideur matinale du ciment brut, elle va raconter, d’une voix musicale, en prenant bien son temps, comment l’unité a vécu l’invasion turque. Le bruit des avions couvrant l’avancée des tueurs au sol venus d’Afrin. Les deux blessées qu’on est allé chercher sur la route, sous le feu. Cette jeune héroïne, tuée à bout portant, dans un faubourg de Tall Abyad, dont le souvenir les hante. Et puis le moment où l’on a compris que les Américains allaient vraiment partir et qu’il fallait se replier pour sauver ce qui pouvait l’être de la Commune du Rojava et, un jour, contre-attaquer. Je pense aux femmes combattantes qui, dans «L’Iliade», étaient les protectrices des villes. Je pense à Penthésilée, reine des Amazones, qui aime Achille, l’affronte en combat singulier et, dans la version de Kleist, parvient à le tuer. La différence, c’est que ces jeunes femmes n’aiment ni leur ennemi ni quiconque. Ces guerrières sont mariées avec le Rojava comme des moniales avec le Christ. Ni séduction ni passion : le puritanisme laïque d’un peuple d’Antigones qui veille sur ses 11 000 morts de la guerre contre Daech et, désormais, contre Erdogan.

Des Kurdes, on dit qu’ils n’ont pas d’amis, sauf les montagnes. Dans ce Kurdistan syrien, tout en plaines, en longs villages à demi-construits et en puits de pétrole rudimentaires, il n’y a même pas de montagnes. Est-ce à dire qu’ils n’ont, ici, pas d’amis du tout ? Je pose la question à Fawza Youssef, écrivaine, féministe et membre de la direction collégiale du Rojava. Non, proteste-t-elle en substance, à Qamishli, dans les bureaux surchauffés de l’Administration for Self-Management of Northern and Eastern Syria. Les démocraties sont nos amies. Les sociétés civiles sont nos amies. Et cette société-ci, la nôtre, celle que nous sommes en train de bâtir, est encore notre amie. C’est une société égalitaire. Elle ne tient compte ni des différences de religion ni des races. Et, contre la loi du patriarcat qui est la vraie maladie de l’islam, elle met femmes et hommes sur le même pied. Fawza n’est pas marxiste. Elle est au courant, s’exclame-t-elle dans un éclat de rire qui adoucit son visage de pasionaria marqué par les luttes, du débat, en Occident, sur la fin du marxisme, et de la réputation faite au Rojava d’en abriter l’une des ultimes variantes. Mais on n’a pas besoin d’être marxiste pour, «comme en République française», conjuguer liberté, égalité, fraternité. Et ce mélange d’horizontalité et de génie spartiate, d’esprit libertaire et de discipline révolutionnaire, de communalisme écologique et d’internationalisme, c’est, insiste-t-elle, le pilier du Rojava et l’âme de sa résistance.

Aldar Khalil n’a pas de fonction officielle. Il est un vétéran parmi d’autres de ce peuple en armes qui construit, depuis 2011, sa République des Egaux. Et il n’est rien, m’assure-t-il d’un geste vague de la seule main qui lui reste, qu’un des inspirateurs d’une coalition de partis kurdes qui s’appelle le Mouvement pour une société démocratique. Mais, au respect dont chacun l’entoure, à l’empressement des sentinelles qui, lorsqu’il est arrivé, ont interrompu leur partie de backgammon et à son ton de feinte modestie quand il concède qu’il lui arrive bien de donner, oui, une recommandation par-ci, une directive par-là, je comprends que les choses sont plus compliquées et que, dans l’organisation réelle du Rojava, au sein de son comité invisible où nul ne doit, en principe, prendre le pas sur les autres, il est celui dont l’ascendant s’impose. Contrairement à Fawza, il a reçu une formation marxiste. Il est d’ailleurs le seul de nos interlocuteurs à assumer avec fierté le lien avec le PKK de Turquie. Et, lorsqu’il évoque et justifie les renversements d’alliance auxquels les Kurdes de Syrie, lâchés par l’Amérique, dos au mur, sont désormais condamnés, il me fait penser à Lénine, dont Isaac Babel disait qu’à l’inverse du Dieu de Pascal il écrit courbe avec une ligne droite. Même inflexibilité de la volonté. Même froideur dans l’analyse de la mécanique des événements. Et même art de la dialectique pour théoriser, comme le Lénine de Brest-Litovsk, l’amer compromis avec Bachar El-Assad et Poutine.

«Bonjour, mon général. Quelle est la situation sur le terrain ?» La voix hachée, au téléphone, est celle d’un jeune président qui, là-bas, dans Paris en proie aux grèves, prend quarante minutes de son temps pour s’inquiéter de l’état des forces kurdes et de ce qu’elles attendent de la France. Le général Mazloum Abdi est le commandant en chef de l’armée kurde à qui l’on doit le fameux «entre le génocide (Erdogan) et le compromis (Bachar), nous choisissons la vie» et que, depuis ce jour, les drones turcs traquent et ciblent partout où il est signalé. Et nous sommes là, pressés autour de mon iPhone et d’un interprète improvisé, dans le recoin le mieux connecté du lieu parfaitement improbable, mi-hôtel désaffecté, mi-faux Club Med en déshérence, où a été fixée la rencontre : il nous est apparu là, à la nuit tombée, sans armes, accompagné de deux officiers, en haut d’un escalier absurde et qui ne menait nulle part. Il ne m’appartient pas de donner la teneur de l’échange entre Emmanuel Macron et l’ennemi public numéro un d’Ankara. Mais, si Aldar est le Lénine caché du Rojava et Fawza sa Kollontaï, il est, lui, Mazloum, son Trotski. Et, parmi les points en discussion avec la Syrie, il en est un qui est de son ressort et dont il a bien dit à son ami français, entre deux coupures de réseau et d’une voix que la pénombre rendait plus solennelle encore, qu’il n’est pas négociable : l’autonomie de son armée ; le maintien de sa chaîne de commandement ; et l’assurance qu’affectée à la seule défense du Rojava elle n’aura pas à tremper, du côté d’Idlib par exemple, dans telle sale bataille décidée par les criminels contre l’humanité de Damas. Cette exigence, à la fois vitale et dictée par l’honneur, la France, cette nuit-là, en a pris note…

De l’autre côté du Tigre, Daech est de retour. Nous sommes, à 40 kilomètres au nord d’Erbil, sur la crête de Karachok qui est la position la plus élevée des peshmergas depuis qu’en octobre 2017, après le référendum d’autodétermination, les milices pro-iraniennes du général Qassem Soleimani les ont chassés des territoires «disputés». Et Daech est là, oui, à 800 mètres de nous, en contrebas. Un obus de mortier a atterri ici il y a une heure. Puis un tir de sniper qui a frôlé le toit des casemates. Et l’on aperçoit même, avant que ne les enveloppe la brume qui gagne la vallée, deux pick-up suspects sur une piste déserte. Le général Sirwan Barzani n’a pas l’air plus surpris que cela. Il a toujours dit, rappelle-t-il tandis qu’il observe un grand oiseau qui tourne sans presque remuer les ailes et fond dans le recreux avant de remonter, très vite, vers les nuages, que les djihadistes rempliraient immanquablement le vide laissé par ce retrait forcé des Kurdes. Et le voilà donc, ce tycoon condottiere, ce président-fondateur de la compagnie nationale de télécoms, qui passe à nouveau ses jours et ses nuits ici, à la dure, au milieu de ses hommes, montant la garde face aux barbares. C’est cet héroïsme civique que j’ai aimé chez les peshmergas. C’est ce côté citoyens soldats, tous âges et conditions confondus, les seigneurs des collines de Barzan mêlés aux paysans frustes sortis de la nuit kurde, les joues salies de barbe. Et c’est cette fraternité inquiète et joyeuse que je retrouve ici, aujourd’hui.

L’idée a-t-elle été validée par Washington ? Est-ce plutôt de son seul chef que Steven Fagin, consul général des Etats-Unis au Kurdistan d’Irak, a voulu cette projection de «Peshmerga» dans la minizone verte bunkerisée où, dans le quartier chrétien d’Ankawa, au cœur d’Erbil, l’Amérique a son siège ? Je ne le saurai pas. Mais ce qui ne fait pas de doute, c’est l’émotion partagée au moment des scènes les plus dramatiques du film : le jeune général aux cheveux blancs, sans casque, face à Daech, fauché d’une balle en pleine tête ; Ala Tayyeb, mon chef opérateur, sautant sur une mine, l’épaule broyée ; ou le bataillon de femmes montant à l’assaut du barrage de Mossoul. Je sais qu’il y a là, dans cette salle de cinéma improvisée, des commandants de forces spéciales. Des membres de la CIA. Des professionnels de la diplomatie, aguerris aux turpitudes de la realpolitik. Or tous, quand la lumière revient, semblent s’accorder sur la même note d’embarras et, peut-être, de remords : toujours, dans toutes les guerres, les hommes libres ont du sang sur les mains ; mais, d’habitude, c’est celui de leurs ennemis ; alors que, là, au Kurdistan, c’est celui de leurs amis, de leurs plus braves et loyaux alliés ; comment la nation de Pershing et de Patton, la plus ancienne démocratie du monde, leur patrie, a-t-elle pu céder à pareille trahison de soi ?

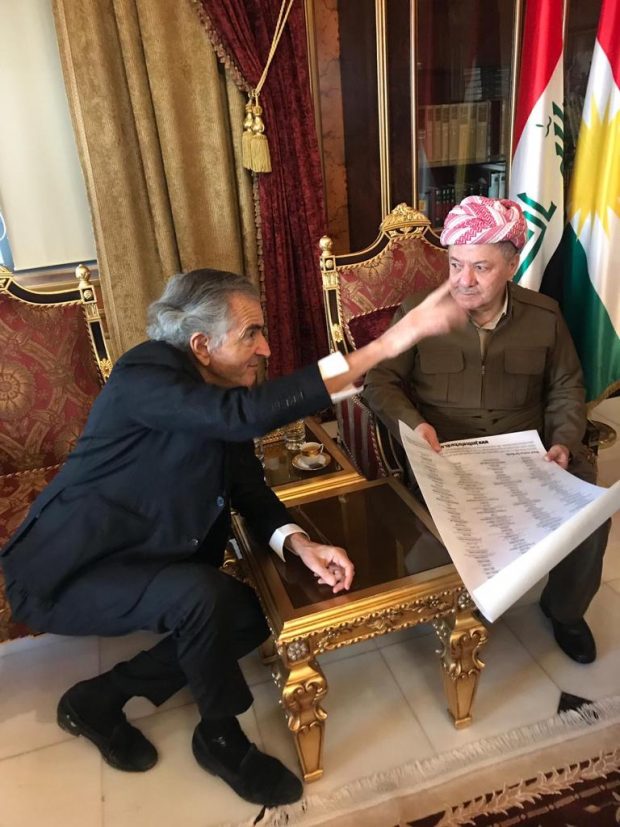

Massoud Barzani était, alors, président. Il a passé le flambeau à Nechirvan, son neveu, après le référendum désavoué. Et je le retrouve dans le palais où j’étais venu plaider que, comme de Gaulle obtenant d’Eisenhower, in extremis, qu’une division française libère Paris, il devait obtenir des Etats-Unis le feu vert pour entrer dans Mossoul occupé par Daech. Il a gardé la même autorité silencieuse. La même prestance malgré sa petite taille. Et les mêmes tenue et turban d’éternel peshmerga. Avec, pourtant, un soupçon d’amertume quand il raconte l’histoire de la bataille d’Altun Kupri, où l’un de ses commandants sut, tel Léonidas aux Thermopyles, tenir plusieurs jours en respect une colonne encadrée par des Gardiens de la révolution iraniens commandés, en personne, par Qassem Soleimani. Puis celle de Shila où ses troupes détruisirent 57 véhicules blindés et dont nul, en Occident, n’a parlé. Se peut-il qu’une bataille de cette importance passe sous les radars de l’Histoire ? J’aime, en tout cas, qu’il ait, comme les généraux de Valmy, de Tsahal et de la jeune révolution soviétique, tenu tête au reste du monde. J’aime son côté perdant magnifique, errant dans son palais désert, tel un vieux roi déchu, sans divertissement mais glorieux. Et j’aime que, comme Cincinnatus revenu à sa charrue, ou Camille rendu à la sagesse après avoir sauvé Rome de l’invasion gauloise, il demeure le père de la nation.

C’est une scène du «Désert des Tartares» ou du «Rivage des Syrtes». Nous sommes à trois heures de route d’Erbil, vers l’est, tout près de la frontière iranienne. C’est ici que le troisième Kurdistan, que l’on appelle le Rojhelat, a des combattants en exil qui servent sous uniforme peshmerga. Et il y a là, dispersés dans un paysage de roches sauvages et menaçantes, postés dans des abris de pierre inlassablement fortifiés et équipés d’armes que l’on fourbit avec une patience digne de Sisyphe, une poignée d’hommes en état d’alerte perpétuelle qui prient depuis quarante ans que tombe le régime des mollahs. L’enjeu est immense. Ces guérilleros de l’arrière, qui n’en finissent pas de se préparer à un assaut qui ne vient pas, sont parmi les plus endurcis des peshmergas. Mais cette vie d’attente et d’héroïsme retenu, ce pressentiment d’un affrontement constamment différé, cette succession de jours où les armes s’endorment et où l’on peut finir par mourir d’avoir crié «qui vive» face à un invisible ennemi, ces nuits sans horizon où les guetteurs s’aveuglent et semblent, à force, des ermites sur leur colonne, ce temps immobile où ne tombent que la neige en hiver, le soleil tous les soirs et le vent qui, dans ses bons jours, porte, à travers la montagne, l’illusion d’une voix qui pourrait être celle des six millions de frères iraniens sous la botte – tout cela désespère.

Et puis, tout à coup, ce n’est plus le désert des Tartares. Et les pasdarans, de l’autre côté, exaspérés par ces infatigables résistants et leurs incursions clandestines, décident de frapper et lancent, comme l’an passé, une salve de trois missiles qui s’abattent, ici, à Koya, sur le QG du PDKI dont ils sont le bras armé. Nous sommes dans la petite pièce où le bureau exécutif du parti qui siégeait, ce jour-là, au complet s’est réfugié après le premier tir et a été fauché, quelques secondes après, par le deuxième et le troisième. Khalid Azizi, son secrétaire général, parce qu’il s’était attardé pour porter secours à un blessé, a été miraculeusement épargné. Mais le reste du bureau a été exterminé. Et il me montre, aux murs du mémorial qu’est devenu cette chambre de la mort, les portraits des disparus et, pieusement disposés dans des vitrines le long des murs, des cartes d’identité, des sandales, des portables, des paires de lunettes, un peigne, une montre, une plaquette de médicaments, une arme de poing, un turban taché de sang, une médaille. Les Kurdes sont un peuple oublié. Mais ces Kurdes-ci, ces riverains des nouvelles Syrtes qui ont mis un point d’honneur à reconstruire à l’identique cette amirauté fantôme sont, comme leurs frères que l’on pend, torture ou emprisonne entre Mahabad et Marivan, les plus oubliés des oubliés.

Sur la route du retour, dans un dernier village au pied de la montagne, nous tombons sur un bazar de fortune où s’amoncellent des marchandises dans de vagues emballages. Il y a là des ordinateurs et des cantines de conserves, des médicaments, de la quincaillerie et des couches pour bébés. Il y a tout ce dont le Kurdistan iranien, affamé par le régime et les sanctions internationales, a besoin pour ne pas mourir. Et des hommes de tous âges sont en train d’entasser ces paquets dans des guimbardes qui vont prendre la route de la montagne. Parce qu’ils franchiront les crêtes du Zagros, portant à dos d’homme leurs ballots de misère et de survie, on appelle ces contrebandiers des «kolbars» : kol comme le dos, bar comme porter – ils seraient des dizaines de milliers, comme ceux-là, dans toute la province… Mais parce qu’ils vont prendre tous les risques, défier des pistes verglacées et une soldatesque iranienne qui tire sans sommation, parce qu’ils nous font aussi penser aux Bosniaques qui ravitaillaient Sarajevo par la piste du mont Igman ou aux internationaux qui franchissaient les Pyrénées pour rallier la République espagnole, nous les voyons comme des résistants d’une autre sorte. C’est à l’un d’eux, 70 ans, en deuil de son fils aîné qui était son compagnon de piste et qu’il a laissé là-haut, au début de l’hiver, pétrifié dans la neige, que je cède le dernier mot de cette traversée des trois Kurdistans. «Les enfants de mes enfants, leurs enfants sont-ils condamnés, a-t-il dit, avant que ne se mette en route la cordée des portefaix, à cette existence de fourmis humaines ? Continueront-ils de vivre, de faire vivre et de mourir pour ces bouts de plastique et ces cartons ? Et combien de générations faudra-t-il pour que leur espérance ne leur soit plus ce fardeau ?» La nation kurde a payé trop cher son endurance et son rêve invaincu d’un Kurdistan indépendant, libre et sans frontières. Rendons-lui justice. Il est temps.

Parmi des soldates des YPJ, la brigade féminine des forces kurdes syriennes, devant le portrait d’Abdullah Ocalan, fondateur du PKK.

Avec Fawza Youssef, écrivaine, membre de la direction collégiale du Rojava.

Dans les quartiers de haute sécurité de la prison, les soldats du Kurdistan syrien, chargés de surveiller les milliers de prisonniers capturés en 2017 et 2018 et de contenir les assauts kurdes.

Des volontaires de l’Etat islamique dans la prison de Derik, au Rojava. Et parmi eux, des Français.

Au Rojava, au Houri Center, le centre de réhabilitation de Qamishli pour les orphelins de Daech.

Près d’Erbil, l’ex-président du Kurdistan Massoud Barzani découvre la liste des soutiens du comité Justice for Kurds.

Près d’Erbil, le commandant Sirwan Barzani découvre la liste des soutiens du comité Justice for Kurds.

Bernard-Henri Lévy retrouve les combattants Peshmergas à qui il a consacré deux documentaires : «Peshmerga» et «La Bataille de Mossoul». Décembre 2019.

En Irak, le commandant Peshmerga Sirwan Barzani échange avec Bernard-Henri Lévy. Décembre 2019.

Bernard-Henri Lévy retrouve les combattants Peshmergas à qui il a consacré deux documentaires : «Peshmerga» et «La Bataille de Mossoul». Décembre 2019.