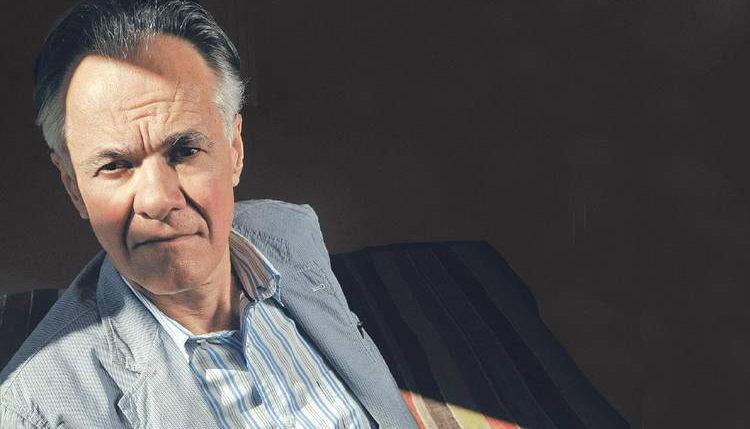

ARRABAL

La fougue des créateurs ne peut se cloîtrer dans la fatalité de leurs testaments. Ne gaspillons pas leur apogée.

Pourquoi tant d’héritiers abusifs agrippés au bord du néant, gorgés de gages et protégés par la maréchaussée ?

Ils se manifestent par leur inaptitude à cultiver l’altruisme et par leur rancœur travestie en fidélité.

FRANÇOIS-MARIE BANIER

Avant toute chose, c’est une honte d’avoir publié Jean Santeuil ! Proust a dédié sa vie à un livre, qui s’appelait À la recherche du temps perdu. À un livre.

Alors, que l’on publie sa correspondance, je trouve ça très bien. Les lettres échappent à la plume, ce n’est pas une œuvre. Leur lecture peut aider les chercheurs, les amateurs, les amoureux – qui se trompent toujours, d’ailleurs… – et puis, à partir du moment où il y a eu un lecteur, pourquoi pas cent ou mille ?

Mais quelque chose qu’on a gardé pour soi, qu’on n’avait pas l’intention de publier, ne doit pas être publié, jamais. C’est non seulement ne pas respecter l’auteur mais mentir à la littérature. C’est l’absolue trahison.

Et pourtant, l’exemple de Max Brod et de Kafka montre que tout est question d’intelligence, de nuances.

Car je dirais que Max Brod n’aurait pas dû publier Kafka et en même temps, c’est merveilleux qu’il l’ait fait. Paradoxe qui ne laisse pas tranquille.

Un chef-d’œuvre n’est pas seulement cette chose aboutie, extraordinaire qui tient par miracle, qui a demandé d’énormes sacrifices. Parfois aucun, car la grâce, ça existe. Un chef-d’œuvre, c’est aussi ce que le temps, le temps et le hasard, ont épargné. C’est ça aussi : le chef-d’œuvre du temps et du hasard. Laissons leur quelque chose…

Pour un Kafka sauvé, combien de romans et d’essais, écrits merveilleux qui dorment dans des tiroirs ! J’en veux pour exemple ce chef-d’œuvre épistolaire, digne de la correspondance de Mérimée, je parle des admirables lettres de Charles de Noailles qu’une moitié de sa famille refuse à la publication.

Si Max Brod n’avait pas publié Kafka ? Il n’aurait pas été trahi. Même si je suis très « heureux » de lire Kafka, je demeure plus fidèle à l’homme qu’à la foule qui le dévore. Toujours les nuances, n’est-ce pas ?

Le cas de Lucien Leuwen. Il est évident qu’une œuvre en cours, une œuvre inachevée doit être publiée : elle était destinée à la publication. De la même façon, un Journal intime, sauf si l’auteur a donné l’ordre écrit de ne pas le faire, doit être édité.

En ce qui concerne Roland Barthes, c’est l’intelligence, la réflexion qui doivent jouer. Dans des cas aussi sensibles… S’il s’agissait de cours comme ceux de Lacan, par exemple, ou de ces professeurs qui improvisent et pour lesquels l’atmosphère, le ton, ajoutent énormément à la parole, je serais contre leur publication, contre l’idée, donc, de voler des cours. La parole en vol…

Mais dans le cas de Barthes, c’est fou, c’est absurde d’interdire qu’ils soient édités, pour la simple raison que Barthes, que je connaissais, que j’allais régulièrement écouter, lisait ses cours. Ils étaient écrits, ne laissant qu’une très faible marge à l’improvisation. En plus, ce sont des cours… presque de maintien. Même s’il s’agit de maintien intellectuel ! Il ne faut pas mélanger les genres : il ne s’agit pas de l’exercice d’équilibre périlleux qu’est l’écriture d’un poème… Alors, mille fois oui à la publication de ses cours !

Quant à mes « œuvres » posthumes… Si je meurs demain d’un accident de mobylette, comme c’est prévu, des milliers de pages vont envahir les tribunaux. J’écris tous les jours depuis des années sur des feuilles volantes, des choses faites pour… vous. Alors que la personne que j’ai déjà choisie fasse ensuite des coupes sombres, supprime des redites, les obsessions sans intérêt. – Très bien ! Mais je souhaite qu’elles soient publiées et tout de suite !

Évidemment, il faut bien choisir son exécuteur testamentaire mais la famille, l’époux ou l’épouse et qu’autrefois on appelait : la moitié. Les héritiers n’ont rien à dire ; en revanche, la morale a tout à dire. C’est ce qui me fait revenir à Jean Santeuil et redire NON à la publication de ce texte, crime absolu.

THIERRY DE BEAUCÉ

1. Je pense que l’on écrit pour sa solitude et pour tous ceux aussi qui la reçoivent au cœur. Un dialogue s’essaye de pudeur et d’attente dont l’œuvre est le thème partagé. La loi n’a rien à y redire. Dans ces affaires, il n’y a pas d’héritages, ni l’intrusion d’autres volontés.

2. Max Brod a eu raison. La mauvaise action a sauvé une part d’homme. Mais, pour finir, je refuse absolument cette trahison. Une œuvre est un travail total. On ne la dépèce pas. La volonté réfléchie d’un mort l’emporte sur d’autres usages. Kafka savait ce qu’il commandait de faire. Cela méritait que l’on s’incline.

3. Je me moque un peu de cette postérité. Ou plutôt, je la crois plus vaste que ce que j’aimerais en imaginer. Laissons faire. Surtout laissons faire. N’organisons pas la mémoire. Je n’ai pas d’image à proposer. Je rêve qu’un soir d’un autre siècle, une fille douce et un peu perdue lira au hasard d’une bibliothèque quelques phrases d’un livre qu’elle ne connaîtra pas et que nous aurons, si profonde, cette complicité dont je n’aurai rien su.

HECTOR BIANCIOTTI

1. Les abus de pouvoir consistent, d’abord, à cacher certains textes inédits d’un écrivain, ou son « œuvre orale » sous prétexte que l’écrivain s’exprimait autrement par écrit. Le lecteur n’est pas idiot : il rétablit, corrige, etc. Les conférences de Borges, dont il n’a corrigé que sept, sont pleines de tics et de répétitions, mais elles sont admirables car il y pratique l’art de la digression qu’il s’interdisait lorsqu’il écrivait. Ensuite, il y a un autre genre d’abus, à l’opposé : on trouve des premières versions, des fragments que l’auteur a éliminés, et on les ajoute à l’œuvre. Je pense à Proust qui, comme Balzac, avait eu la chance de trouver un titre qui embrasse des volumes de valeur inégale, mais qui, grâce surtout au titre, n’en font qu’un, dont les parties s’harmonisent, se suivent, se correspondent. Ajouter des pages ou des versions différentes – qui devraient être, à la rigueur, publiées à part, – c’est détruire, corroder l’ensemble établi par l’écrivain. Les studieux ont une parenté évidente avec les termites : ils aiment à ronger les œuvres de l’intérieur.

2. Kafka ? Est-ce un bon exemple ? Dans Franz Kafka. Une vide d’écrivain (Gallimard, 1985), Joachim Unseld montrait, preuves à l’appui, que, à partir de 1912, l’auteur du Procès avait renoncé à l’anonymat, ayant compris qu’une vie consacrée exclusivement à l’écriture, telle qu’il la voulait, avait besoin de se nourrir de l’écho suscité chez des lecteurs. Il fut un auteur difficile, tatillon, choisissant avec soin les caractères typographiques, exigeant le changement d’une reliure parce qu’il trouvait que la peau employée avait l’air faux, changeant sans cesse de table de matières, quand ce n’était pas le texte lui-même… En 1920, son éditeur se sentira obligé de prendre toute sorte de précautions rhétoriques pour obtenir un texte, et de se déclarer prêt d’avance à faire toutes les concessions que lui, Kafka, pourrait souhaiter. Et quelle ne fut sa réaction lorsque Musil, qui voulait publier la Métamorphose dans la revue qu’il dirigeait, commit l’imprudence de lui demander des coupes !

À ce comportement qui montre bien que Kafka s’était fait à la vie littéraire, on continue d’opposer le testament ordonnant à son ami Max Brod de détruire son œuvre. On oublie que, mis au courant par Kafka lui-même, Brod lui avait répondu textuellement : « Au cas où tu me croirais sérieusement capable de faire cela, je te dis dès maintenant que je n’accèderais pas à ta demande ». Plus important encore : après avoir rédigé ce testament, Kafka ne s’était pas privé de continuer d’écrire… S’il avait voulu vraiment que son œuvre ne fût jamais publiée, il l’aurait détruite lui-même. Il avait très souvent, à portée de la main, un feu de cheminée.

3. Non. Ce genre de précautions relève d’une modestie qui me fait défaut.

MAURICE BLANCHOT

Laissez-moi vous répondre brièvement : la littérature est une puissance telle qu’elle ne tient compte de rien. Mais quand y a-t-il littérature ?

Avec mes proches pensées.

LUCIEN BODARD

Il est certain qu’il faut changer l’arsenal des lois pour éviter les abus de pouvoir des héritiers.

Mais le problème reste entier : sur quels critères s’appuyer pour juger si une œuvre doit être publiée ou non ? C’est impossible d’avoir des règles générales, il n’y a que des cas particuliers. Max Brod a eu cent fois raison, mais les Kafka sont peu nombreux ! Bien sûr, il y a sans doute des exécuteurs testamentaires qui peuvent détourner une œuvre ; mais à son avis, on ne perd pas grand chose. Alors, garder, détruire, tout dépend de ce que souhaitait vraiment l’écrivain.

Pour ce qui est de Barthes, il faut absolument répandre son œuvre. Quand il s’agit d’un « grand », tout ce qu’il a écrit est intéressant et significatif. Si l’œuvre est capitale, il faut passer outre et publier malgré les oppositions !

Quant à moi, j’ai choisi ma femme, Marie-Françoise Leclère, pour s’occuper de mes œuvres posthumes. On est obligé de s’en remettre à quelqu’un ! Et si la femme ou la compagne sont abusives ? Eh ! bien, elles auront beau l’être, si l’œuvre en vaut la peine, elles n’auront pas gain de cause : l’œuvre gagnera !

CIORAN

La première règle, c’est le respect absolu de l’écrivain. Même s’il y a une responsabilité de l’auteur face à son œuvre. Il faudrait penser à son œuvre posthume mais les amis qui survivent à l’écrivain doivent veiller ! Car tout n’est pas bon à publier, de ce qu’on laisse et plus particulièrement, à mon avis, à cause des remarques personnelles qui peuvent blesser à mort, qui sont des coupes plus terribles qu’un assassinat ! Et on n’est plus là pour les effacer. De là l’intérêt d’attendre 50 ans… on ne peut plus meurtrir personne !

C’est capital pour moi, cette notion. Car je sais qu’on peut écrire dans un moment d’humeur quelque chose qui pourra rendre infiniment malheureux et pour le restant de ses jours un ami qui va vous survivre…

Alors il faut publier les œuvres posthumes mais sans les insultes qu’elles peuvent éventuellement contenir.

Pour l’essentiel, il faut savoir que les plus grands livres de l’humanité ont été brûlés par les familles !

Ah ! les veuves abusives ! on ne peut rien y faire ! C’est la tragédie des familles, les haines y sont les plus violentes. Dans les familles il n’y a que des criminels virtuels. Alors quand il s’agit d’héritage même littéraire… On ne peut compter de façon absolue sur qui que ce soit !

Comment agir alors avec les œuvres posthumes ? Il n’y a pas de sagesse absolue. Pour le cas de Barthes, si on supprime d’éventuelles attaques contre des personnes, il faut publier ces cours. L’oral n’est pas une objection. Il faut les publier en tant que tels. Mais dix après, c’est drôle n’est-ce pas ? On ne supporte les gens que lorsqu’ils sont morts…

De toutes façons, la vérité n’a aucun sens. Et il faut garder ses distances aussi dans ce type de conflit. Douter. C’est la seule chance de ne pas se tromper complètement.

JEAN-PIERRE FAYE

1. Cette législation est « intelligible », pas forcément intelligente. Quand, par exemple, Charles Peignot a censuré durant des années l’œuvre de Laure, sa sœur. Et que ceux qui ont délivré cette écriture d’un pareil tabou n’ont reçu que des injures, y compris de la part de l’éditeur auquel ils venaient apporter leur soutien – et à qui ils donnaient les manuscrits inédits que j’avais moi-même découverts dans l’armoire de Bataille… Je veux dire : le groupe Change.

Tant d’autres exemples… La législation ne pourrait-elle expressément prévoir l’intervention de quelque chose comme « l’Association des Amis de Laure », créée autour de Michel Leiris ? Face à « l’héritier » obtus et abusif. Son avocat était Roland Dumas, lui-même ami de Bataille et de Leiris. Imaginez que l’héritier de Baudelaire soit Charles Peignot, et s’empare de Fusées et de Mon cœur mis à nu ?

2. Kafka, ou Virgile, demandent de détruire le Château, l’Enéide – Max Brod heureusement était là. Sa veille fut sans défaut.

3. Le posthume peut être parfois inclus dans le publié. Ainsi je souhaiterais que les six volumes épars de l’Hexagramme soient réunis un jour – en un ou deux volume(s) (4+2, par exemple). Celui qui en aurait le souci serait le bienvenu. Ce n’est pas une disposition qui concerne nécessairement « l’héritier ». Un vrai éditeur est destiné à être un véritable « héritier » et non un simple marchand de biens. Mais qui serait maintenant en mesure de tenir ce rôle ? Je vois fort peu de cas possibles. À l’heure qu’il est, je tends à ne voir qu’un seul cas possible, dans le monde des éditeurs.

C’est en Allemagne que j’ai appris qu’Hexagram voulait dire, en langue allemande, l’étoile de David. Ce jour-là j’ai compris que ces six livres déjà parus, et dont l’un au moins avait eu quelque résonance – L’Ecluse –, étaient en fait déjà une œuvre dans le monde posthume. Tout le non publié s’y relie.

Je présuppose qu’un temps viendra où, par-delà la dévastation du livre dans les termes du simple marché, existeront quelques éditeurs ayant une ressemblance avec celui des Fleurs du mal. Ce sera une révolution complémentaire de celle de 1989. Ne serait-ce pas la « Critique de l’économie politique », recommencée sur un terrain changé ?

DOMINIQUE FERNANDEZ

Il y a une seule chose à faire : choisir ses héritiers, ses ayants droit spirituels, qui sauront, dans les textes que l’écrivain laisse derrière lui, ceux qui doivent être publiés et ceux qu’il faut détruire. Car il y a bien évidemment des fonds de tiroirs qui peuvent desservir un auteur.

Dans le cas de Max Brod et de Kafka, il ne faut pas être hypocrite. Si un écrivain ne veut absolument pas que certains textes soient publiés, il suffit qu’il les détruise. S’il les conserve, c’est que, secrètement, il désire qu’on les découvre. C’est bien pour cette raison que la grande question est de décider QUI sera responsable ! La famille ne devrait pas avoir voix au chapitre. D’autant que se mêlent à des préoccupations d’ordre dit moral, des questions d’argent ! Il n’y a donc à mon avis qu’une seule solution : conserver les textes et les publier 50 ans après la mort de l’auteur. Il n’y a alors plus de problèmes, les héritiers sont vieux et l’œuvre étant tombée dans le domaine public. L’argent n’est plus à l’ordre du jour.

Mes textes seront dans une malle, à ouvrir cinquante après ma mort.

PETER HANDKE

Ce qu’a fait Max Brod est magnifique !

À mon avis, Kafka n’était pas sérieux quand il a émis ce désir.

Il connaissait bien Max Brod et lui demander de détruire son œuvre, c’était un moyen pour que Brod ait encore plus envie de la publier ! Comme ça, il était certain que son œuvre ne disparaîtrait pas : Kafka était un homme rusé…

IVAN KLIMA

Cher Monsieur Lévy,

Je vous réponds en toute hâte et en tchèque, je ne me trouve à Prague que pour quelques jours et j’ai vraiment beaucoup de travail. Aussi mes réponses seront-elles brèves.

1. La législation concernant les droits de succession ne me passionne pas et au fond, je la tiens pour satisfaisante.

2. À ma connaissance, la demande de destruction de ses manuscrits ne figurait pas dans le testament de Franz Kafka : ce n’était qu’un souhait. J’ai pas mal réfléchi et écrit sur Kafka (même une pièce de théâtre) et je pense être parvenu à comprendre un peu son caractère. Malgré sa modestie et son aspiration à la perfection, il était conscient de ses qualités, et la demande de destruction de ses manuscrits était adressée à Brod, dont Kafka pouvait se douter qu’il n’exaucerait pas son vœu. Il n’a donc fait que lui transmettre une certaine incertitude, lui déléguer une certaine responsabilité. Il n’y a pas de doute que si il voulait vraiment détruire ses manuscrits, il l’aurait fait lui-même. Je ne pense pas que Brod ait commis une violation de la volonté de Kafka en éditant le Procès, le Château ou l’Amérique. La publication de lettres, de journaux intimes, etc. poserait un autre problème, mais ce n’est pas le problème du seul Kafka ; c’est, en général, le problème de la publication de textes qui n’avaient pas vocation à être publiés.

3. Je n’ai pas réfléchi à ce qu’il faudrait faire de mes œuvres après la mort : je l’ai déjà dit : cela ne me passionne pas. Si jamais je fais un testament, je me réserverai le privilège de ne rien publier de mes textes privés. Mais je ne pense pas que ce danger me menace.

PIERRE KLOSSOWSKI

Je me souviens, en son temps, avoir demandé son avis à Gide sur le cas Max Brod-Kafka. Car cela me posait – me pose toujours – un très grave cas de conscience. Gide m’avait alors répondu : tout doit être publié, absolument tout ! Et je me range finalement à cet avis, que, comme le dit saint Paul, c’est la volonté de Dieu, que tout paraisse à la lumière. Doit-on priver la postérité, d’une œuvre admirable, pour un moment de dépression, ou de dégoût ?

D’autre part, il y a des cas difficiles, comme celui de la correspondance. Tant de susceptibilités à ménager ! Quand j’ai commencé à traduire la correspondance de Rilke, sa fille, qui est morte aujourd’hui, est intervenue et a fait tant d’histoire que j’ai renoncé à poursuivre ce travail et j’ai passé la main à Philippe Jaccottet.

Pour ce qui est de mon œuvre, mon œuvre écrite, je la considère comme achevée. Je souhaiterais que l’on s’en tienne à ce que j’ai écrit, dans la version la plus définitive, comme les essais sur Sade. Et puis que l’on publie mes textes anciens avec leurs commentaires, leurs repentirs.

Mais ce qui est important pour moi, aujourd’hui, l’essentiel, ce sont mes tableaux. Et là, je suis très proche d’un peintre comme Bacon, qui a détruit des trentaines de ses tableaux et qui me dit : « ce que je fais maintenant est bien meilleur ». Et il est content d’avoir fait disparaître ce qu’il n’aimait pas.

EMMANUEL LEVINAS

Dans le cas particulier de Kafka et Brod, il m’est impossible de le juger ! Il aurait fallu connaître la nature exacte de leurs relations et toutes les nuances de cette affaire nous échappent. Cela a dû être de toutes façons un cas de conscience terrible ! Je ne sais pas ce que j’aurais fait dans des conditions analogues !

En règle générale, je suis partagé entre les deux positions, publier ou ne pas publier… Je serais tenté donc de choisir une solution intermédiaire, c’est-à-dire conserver. Il y a des textes remarquables que, pour une raison ou une autre, il n’est pas possible de publier. Il faut les garder. Les garder et attendre, par exemple 50 ans, n’est-ce pas ? L’entrée dans le domaine public. Plus justement : que s’efface le contexte de la pensée.

Il n’est pas question de publier, malgré les interdictions de l’auteur, des textes qui ont été confiés à quelqu’un ou qui simplement sont restés, ni de publier malgré les héritiers. Alors, devant un tel cas de conscience, le mieux est de ne détruire en aucun cas l’œuvre, mais de la conserver et de s’en remettre à l’avenir. C’est le temps qui jugera.

Attendre, voilà. Conserver et attendre.

MARC LAMBRON

1. Je ne vois pas comment on pourrait revenir sur ce principe cardinal du droit français, qui pose que la mort entraîne la dévolution du patrimoine aux ayants droit.

Cela posé, l’application du droit successoral peut mettre en lumière des ambiguïtés. Dans le cas du texte de Roland Barthes récemment incriminé, il est permis de s’interroger. À mon sens, il s’agit moins d’un inédit que de la transcription d’un discours, prononcé par Barthes dans le cadre du service public de l’enseignement. Queneau n’a pas fait autre chose quand il a transcrit les cours de Kojève. Les leçons de Barthes ont été en leur temps proférées à des fins de transmission, elles ont été exposées devant un auditoire, auquel la République avait ouvert librement les portes du Collège de France. J’avoue ma perplexité quant au statut juridique d’un discours d’auteur tenu dans l’exercice d’un magistère public, c’est-à-dire sous l’égide de l’État. La question est posée. Dans un État de droit, c’est la jurisprudence qui doit y répondre.

2. Il avait juridiquement tort et esthétiquement raison.

3. Mon sentiment est que tout ce qui est écrit, et n’a pas été expressément détruit par un auteur, a vocation à être lu. Et ce, que le résultat soit flatteur (Sartre) ou accablant (Pavese). Bien évidemment, il faut compter avec l’étrange passion de censure des héritiers. Eh bien, il incombe aux écrivains de se fabriquer des ayants droit talentueux, d’épouser des femmes libres, d’avoir des enfants dégagés. La prévention de l’effet-veuve devrait être consubstantielle à toute œuvre littéraire.

CLAUDIO MAGRIS

Je suis partagé entre les sentiments contradictoires. Je suis heureux, naturellement, que Brod ait désobéi à Kafka. (Et peut-être que Kafka en lui confiant cette tâche, souhaitait qu’il lui désobéisse !)

Mais le conflit entre les droits de l’individu et le plaisir des lecteurs est souvent dramatique. Ce conflit peut aller jusqu’à entamer le droit de disposer de sa propre vie et non seulement de son écriture à laquelle on confie le sens de sa vie.

On peut également agir au coup par coup en assumant la responsabilité de décider si l’œuvre destinée au bûcher appartient à l’intimité psychologique, inviolable, avec ses misères sans importance, que l’écrivain a le droit d’effacer comme il lava le linge dans lequel il a transpiré ou bien si ce sont des écrits objectifs qui appartiennent déjà au monde. Mais il n’y a pas de frontières précises et on risque toujours la trahison.

Comme l’a écrit Stefano Jacomuzi, l’auteur de Zwing, à un livre, appartient aussi le geste final (qui n’est jamais seulement extérieur), celui qui va le confier à une foule inconnue, comme lors du lancement d’un navire, qu’on a construit et dont on a surveillé les moindres détails. À partir de cet instant, le parcours que va suivre le navire et les lieux où il va accoster ne nous concernent plus…

GABRIEL MATZNEFF

La famille par le cœur et l’esprit ayant plus de valeur que celle par le sang, notre plus sûr héritier n’est pas nécessairement un fils, ou une nièce, ou tel autre parent. Une maîtresse ou un ami ou un fidèle lecteur peut, après notre mort, servir notre travail d’écrivain avec plus d’intelligence et de zèle que des personnes dont le seul mérite est de porter le même nom que nous. Notre premier devoir est donc de ne pas nous laisser intimider par la législation qui, en France, privilégie de manière exorbitante la famille légale, et de choisir avec discernement nos héritiers, nos exécuteurs testamentaires.

Cela dit, le meilleur moyen qu’a un écrivain de n’être pas trahi par ses héritiers est d’avoir un posthumat aussi réduit que possible. Certes, nous laisserons toujours quelques inédits, ne serait-ce que parce que la mort surgit parfois avec soudaineté, mais moins il y en aura et mieux cela vaudra. Chaque tome de mon journal intime publié de mon vivant, c’est un tome que mes héritiers ne pourront ni détruire, ni caviarder, ni séquestrer.

J’ai vu à Londres la cheminée où l’unique exemplaire des Mémoires de Byron a été brûlé par la femme de celui-ci, lady Byron, son éditeur, John Murray, et son meilleur ami, Thomas Moore. Rien que d’imaginer cet acte monstrueux, on a froid dans le dos.

Si, au lieu de confier son manuscrit à Moore, Byron avait chargé un imprimeur d’en tirer ne fût-ce qu’une centaine d’exemplaires, ce livre serait à présent dans nos bibliothèques.

On m’objectera que le duc de Saint-Simon et Casanova sont morts en n’ayant rien fait pour assurer la publication de leurs Mémoires et que ceux-ci sont pourtant parvenus. Certes, mais cela tient du miracle, et ce ne sont pas des exemples à suivre. En ce qui touche Casanova, j’observe que ses admirateurs ont dû attendre l’année 1960 pour lire le texte original de ses Mémoires ; que jusqu’en 1960, à cause de l’opiniâtre abus de pouvoir des Éditions Brockaus, le public n’avait à sa disposition que la version affadie, réécrite, mutilée, de Laforgue.

Les seuls livres qui forment stricto sensu l’œuvre d’un écrivain sont ceux dont il a mis au point le manuscrit, corrigé les épreuves, signé le bon à tirer. Quant aux ouvrages posthumes, il faut distinguer clairement ceux dont l’auteur a établi le manuscrit de ceux qu’il n’a pas eu la possibilité de revoir, de remanier. Un texte dont l’auteur a pesé le moindre mot, voulu la moindre virgule, est une œuvre d’art ; un texte non révisé par l’auteur n’est qu’un document. Manfred et les Fleurs du mal sont des œuvres d’art ; la Correspondance de Byron et Mon cœur mis à nu sont des documents.

Un exécuteur testamentaire a le devoir de publier de tels documents dont l’intérêt et la beauté égalent parfois ceux de l’œuvre elle-même. Si, exilé sur une île déserte, et n’ayant droit qu’à un titre de Flaubert, je devais choisir entre Salammbô et la Correspondance, je choisirais sans hésiter la Correspondance. C’est dire combien je suis reconnaissant à Max Brod d’avoir enfreint le vœu de Kafka ! Moore brûlant un manuscrit que Byron lui avait confié pour publication post mortem est un salaud ; Brod publiant des manuscrits que Kafka l’avait prié de détruire est un bienfaiteur de l’humanité.

Pour ma part, j’espère vivre assez longtemps pour éviter à mon exécuteur testamentaire d’avoir à jouer au salaud ou au bienfaiteur ; j’espère avoir le loisir soit de publier soit de mettre au point et de dactylographier en plusieurs exemplaires tout ce qui, dans mon travail inédit, a de la valeur à mes yeux. La seule consigne précise que j’aie donnée à mon exécuteur testamentaire est – dès qu’il apprendra ma mort – de mettre en sûreté mes papiers avant que de prétendus ayants droit (des gens de ma famille ou telle ex-amante devenu une ennemie, par exemple) n’aient pu les subtiliser.

CLAUDE MAURIAC

Ce sont des questions très délicates et plus particulièrement quand on est déjà le fil d’un écrivain…

Pour ce qui est de Max Brod, il a eu mille fois raison de ne pas tenir compte des vœux de Kafka et de l’éditer !

De la même façon, Bernard-Henri Lévy a eu mille fois raison de passer outre pour Barthes et ce serait vraiment désolant de ne pas pouvoir continuer à publier ses cours. Il faut absolument les publier !

EDGAR MORIN

Il y a deux impératifs antagonistes :

1. Tout auteur, comme individu et citoyen, doit être respecté dans ses décisions concernant publication ou non publication de certaines de ses œuvres, et surtout fragments, conservation, etc.

2. Toute œuvre échappe à son auteur et, même l’éclat fragmentaire ou enregistré de l’oral, peut apporter des indications utiles ou importantes à ses lecteurs et admirateurs.

D’autre part, il faut faire entrer en considération les moments de dépression et d’humeur, de colère ou de désespoir qui poussent certains auteurs à vouloir détruire un texte ou une œuvre.

Dans ces conditions je réagis au cas par cas, selon qu’en mon esprit l’un des deux impératifs l’emporte sur l’autre.

En ce qui concerne Kafka, j’aurais été contre la publication de ses textes, pour respecter sa volonté ; mais, après publication, je suis pour Max Brod.

Il y a un vrai problème, qu’on ne peut trancher souverainement, et où chaque choix comporte quelque chose de négatif.

FRANÇOIS NOURRISSIER

Sans doute est-il illusoire de préparer le sort posthume de nos travaux. Il entre dans cette organisation des lendemains de notre mort un peu de forfanterie et de naïveté. Je trouve vain de se préoccuper, de son vivant, de l’image que l’on donne de soi, – alors, outre-tombe… Peut-être vaut-il mieux laisser sa chance au désordre des choses ?

De toutes façons, pourquoi oublier dans nos tiroirs des textes que nous refusons à la publication, fût-elle posthume ? On peut toujours les détruire, et cette destruction est l’affaire de l’écrivain, non de ses ayants droit. Ne rien laisser traîner qui, dans notre esprit, doive disparaître. On peut, bien sûr, être surpris par une mort accidentelle ou inopinée, sans avoir pris le soin de vider ses dossiers. Il faut donc prévoir cette éventualité. Un bout de testament fait l’affaire. Si nous laissons une veuve, un veuf, ils ont la haute main sur nos papiers. Nous pouvons expliquer clairement nos souhaits, écrire nos « dernières volontés », prendre le notaire à témoin, etc. Nous pouvons même donner de la publicité à ces volontés, les faire connaître, noir sur blanc, de notre vivant : milliers de témoins, difficile à contredire. Enfin l’on peut adjoindre, au survivant, une sorte de petit conseil qui l’éclairera et, le moment venu, se substituera à lui. Pour ma part j’ai désigné un de mes enfants, mon principal éditeur (ou son successeur) et un ami critique, de trente ans mon cadet.

Mais, j’y reviens, pourquoi laisser derrière soi une situation confuse ? Ne pas brûler ce qu’on espère que les autres brûleront est une attitude ambigüe. De même, un manuscrit qu’on estime digne de publication et qu’on veut voir paraître, il suffit de le remettre, quand on a encore toute sa tête, à l’éditeur, avec les autorisations et explications nécessaires.

Restent les lettres. Elles peuvent surgir de n’importe où, indiscrètes, oubliées, ravageuses. Elles peuvent passer dans des ventes publiques, des catalogues de marchands d’autographes, être tronquées, citées… C’est elles qui feront le plus de grabuge dans les familles et les réputations, et qu’il faudrait n’avoir jamais écrites. Je crois qu’aucune précaution n’épargnera à notre mémoire, le cas échéant, l’offense ou le ridicule qu’une vieille correspondance peut infliger. On excuse à l’avance des héritiers de les étouffer, ou de le tenter…

Cela dit, j’ai été le premier à déplorer que les lettres d’amour de tel grand poète à une de mes vieilles amies eussent été, par elle, détruites. Mais le geste, je le reconnais, était clair et digne. Jamais le point de vue de l’amateur de littérature ne sera tout à fait le même que celui des enfants, veufs, veuves, petits-enfants, à qui l’on peut essayer d’épargner trop de cas de conscience ! Mais… un peu de soufre de la chose écrite brûle encore là : faut-il le regretter ? L’exercice littéraire est devenu inoffensif et de tout repos. Ce péril indécis qui guette notre souvenir est assez excitant.

JEAN D’ORMESSON

Pour répondre à la nouvelle enquête lancée par la Règle du jeu, je ne peux que reprendre les vers d’un de nos distingués confrères de ce début de siècle :

« Si vivre est un devoir, quand je l’aurais bâclé,

« Que mon linceul au moins me serve de mystère.

« Il faut savoir mourir, Faustine, et puis se taire.

« Mourir comme Gilbert, en avalant sa clé. »

MARTHE ROBERT

1. Je ne suis pas suffisamment au fait de la loi française sur la propriété littéraire pour dire en quoi elle pourrait être amendée. Il me souvient seulement que lorsque la loi de 1957 a été votée, disposant que des instances compétences – sociétés savantes, académies, associations d’amis de l’auteur, etc. – pourraient saisir le tribunal en cas de successions litigieuses, elle a généralement été jugée suffisante pour limiter le pouvoir d’ayants droit abusifs. Nous nous sommes d’ailleurs servi de cette disposition en créant une « Association des amis de Roger-Gilbert Lecomte », pour faire lever l’interdit qu’une exécutrice testamentaire totalement étrangère au poète, mettait sur son œuvre posthume.

2. Vous évoquez naturellement le cas de Kafka. Là, toutefois, nous ne sommes plus sur le terrain juridique : c’est une affaire strictement personnelle, que Max Brod a tranché seul, après un douloureux débat intérieur et qui présente d’ailleurs de telles particularités qu’elle peut difficilement servir d’exemple. Max Brod n’a jamais promis à Kafka d’exécuter ses volontés, et Kafka l’en a tout de même chargé, sachant bien qu’il était le dernier homme au monde à consentir à un pareil autodafé. Il y a là pour le moins une ambiguïté, comme si Kafka, qui a détruit de ses propres mains probablement deux fois plus de textes qu’il n’en a laissé, avait voulu pour le reste, s’abandonner, malgré tout, au destin. Max Brod a pu aussi considérer que Kafka avait si peu publié de son vivant, que lui obéir revenait à le condamner à l’oubli. Aujourd’hui que tout le monde publie tout, si possible sur-le-champ et par tous les moyens, il n’y a pas à craindre qu’un pareil cas se reproduise souvent. À part cela, je veux dire à part des cas aussi exceptionnels, il me semble incontestable que la volonté de l’auteur doit primer. Je le pense bien entendu pour Barthes qui, en tout état de cause, était le seul à pouvoir juger de la valeur de ses cours comme écrits.

3. Je ne laisserai pas beaucoup d’inédits. Je chargerai seulement mon mari de s’opposer à la publication de tous interviews, entretiens radiodiffusés, etc. que je n’aurais pas personnellement revus.

DANIEL RONDEAU

1. Vous vous interrogez sur la gestion des œuvres posthumes. Si le droit français prévoit de protéger les dernières volontés d’un écrivain, oui, ce droit-là me satisfait.

2. L’attitude de Max Brod farfouillant dans les papiers de Kafka, bricolant, des textes peut-être ? sans tenir compte des souhaits de son ami, ne m’inspire guère de sympathie.

3. Pas de réponse.

JEAN-MARIE ROUART

1. La loi actuelle ne me paraît pas satisfaisante, mais son abrogation ne changerait rien, les abus de pouvoir existeraient d’une autre manière. Je suis favorable, en général, au respect de la volonté de l’auteur. Ce qui me paraît être le cas avec l’actuelle législation.

2. Par chance, Max Brod a eu raison. Il était l’ami d’un génie. Le livre qu’on lui demandait de détruire était passionnant. Tout le monde n’a pas la même chance.

3. Je n’ai rien prévu. Je pense que l’idée de la postérité est une illusion bienfaisante si elle peut inviter à écrire. Il faut croire à la postérité, tout comme il faut croire que l’amour durera toujours, même s’il n’en est rien. Mon ambition serait tout à fait satisfaite si, après ma mort, un adolescent pouvait rencontrer ne serait-ce qu’une seule phrase de moi avec sympathie et émotion. Pour le reste, comme Porto Riche, je n’ai pas d’autre espoir que de laisser un nom dans l’histoire du cœur.

FRANÇOISE SAGAN

Le problème de Kafka est un peu curieux… Faut-il croire qu’il souhaitait vraiment qu’on brûle son œuvre ? Il pouvait le faire lui-même. C’est une bien curieuse demande. Sa répulsion à l’égard de son œuvre n’était pas si forte.

Quant aux cours de Barthes, pourquoi ne pas les publier ? C’étaient des cours publics, ce n’est pas un travail secret. Les héritiers s’y opposent ? Où est la morale ? Publier, ne pas publier ? Les héritiers sont des chacals et on ne peut pas tirer une morale d’un conflit avec un chacal ! C’est comme ça !

Il y a dans ce problème des œuvres posthumes et de leur publication trois points essentiels :

1° Le point de vue artistique : si le texte est beau, il faut le publier sans hésitation.

2° Le point de vue moral : peut-on aller contre la volonté d’un mourant ?

3° Le point de vue matériel : les héritiers ont-ils ou non besoin de cet argent ?

S’ils en ont besoin, eh ! bien, qu’ils fassent publier !

Mes œuvres posthumes ? Je doute qu’il y en ait ! Je détruis tout ce qui ne me plaît pas, ce qui me semble idiot, les instants d’épanchements lyriques ! Mais je conserve les poèmes.

Les droits iront à mon fils, mais surtout aux impôts !

FERNANDO SAVATER

1. Je ne connais pas la législation française. Mais si je parle de façon générale, je trouve qu’il est légitime que l’héritage littéraire d’un auteur (ne serait-ce que parce qu’il peut y avoir des avantages financiers, etc.) reste la propriété de ses héritiers pendant un certain temps (50 ans ?). Mais il faut des restrictions suffisantes à ces droits, étant donné leur nature particulière, de façon à ce que l’on ne puisse ni bloquer la diffusion d’une œuvre ni la trafiquer (coupes, ajouts).

2. Il s’agit d’une question délicate. En tant que lecteur, j’éprouve une reconnaissance infinie à l’égard de Max Brod ; mais je ne suis pas certain que son attitude en ce qui concerne la fidélité à l’amitié, ait été vraiment correcte. Si un auteur a le droit de brûler sa propre œuvre de ses mains (qui pourrait dire le contraire ?), de la même façon il a le droit de demander à quelqu’un d’autre de le faire pour lui, le cas échéant. Mais ce droit-là met en jeu quelque chose de supérieur à la curiosité ou à l’intérêt le plus profond de la postérité : la conscience du créateur, son honnêteté d’artiste. Souvenons-nous du testament de Mallarmé, demandant la destruction de ses notes et de ses ébauches, que la veuve et la fille de ce génial ennemi de l’imperfection ont respecté : « Brûlez, par conséquent : il n’y a pas là d’héritage littéraire, mes pauvres enfants. Ne soumettez même pas ces textes à l’appréciation de quelqu’un, refusez toute ingérence curieuse ou amicale. Dites qu’on n’y distinguerait rien, c’est vrai du reste, et vous, mes pauvres prostrées, les seuls êtres au monde capables à ce point de respecter toute une vie d’artiste sincère, croyez que ce devrait être très beau ».

3. Quelqu’un qui a toute ma confiance et mon amour a été choisi comme héritière de mes œuvres publiées et pour s’occuper de mes papiers posthumes, s’il y en a… et si par un hasard improbable, quelqu’un s’y intéresse !

PHILIPPE SOLLERS

1. J’ai trop à faire avec l’esprit des œuvres pour me préoccuper de la loi. Aucune loi ne convient à la littérature : il n’y a que des cas.

2. Max Brod voulait surtout interpréter Kafka, et même fonder une sorte de religion à travers lui (cf. Milan Kundera, l’Ombre castratrice de saint Carte, l’Infini n°32). Heureusement, en un sens, puisque nous pouvons lire Kafka.

3. Un écrivain n’est jamais posthume à ses propres yeux. Sa mort ne le concerne pas. Que la société se débrouille avec ses traces, c’est le côté éternellement amusant de l’affaire. Une certitude : il y aura toujours, ici ou là, quelqu’un pour demander et obtenir les vrais comptes. C’est fatal.

FRANÇOIS SUREAU

Je ne connais, comme la plus part des auteurs, j’imagine, la législation sur la propriété littéraire que par ouï-dire. Je lui trouve un air paradoxal. En effet, d’un côté elle prive les héritiers de droits financiers reconnus à tous les autres héritiers (imagine-t-on que les brevets, le capital industriel et financier, Michelin et L’Oréal « tombent dans le domaine public » après cinquante ans?) ; et d’un autre elle accorde à ces mêmes héritiers des droits intellectuels et moraux que rien, à mon sens, ne justifie.

Sur l’exercice de ces droits intellectuels et moraux, la question la plus importante – comme à chaque fois en pareil cas – me paraît être moins celle de l’étendue a priori des pouvoirs des héritiers, exécuteurs, etc. que celle de la façon dont le juge compétent les contrôle. Je n’ai pas de lumières particulières là-dessus. Peut-être faut-il s’habituer – et dans le cas d’œuvres littéraires, l’intérêt pour agir doit être largement reconnu – à saisir davantage le juge en cas de contestation. Ce n’est en rien une habitude française, tant l’esprit « légal et réglementaire » est puissant chez nous, l’emportant sur l’esprit jurisprudentiel ».

2. L’attitude de Max Brod m’inspire de la pitié, et un peu de dégoût. Aucune importance, d’ailleurs.

3. La dernière question est pour moi sans objet.

MICHEL TOURNIER

1. Tout dépend évidemment de la volonté de l’auteur. L’exécuteur testamentaire choisir par lui a davantage de droits, me semble-t-il, que l’héritier légal pur et simple. Surtout quand cet héritier est l’épouse – ce qui est très souvent le cas. On se souvient de la destruction du Journal de Henri Heine, de la mutilation de celui de Jules Renard, avec chaque fois une épouse vénale ou apeurée. On se souvient plus récemment des coupures faites par Grasset dans le Journal de Matthieu Galey. La législation qui a fait attendre presque cent ans la publication complète du Journal des Goncourt est évidemment monstrueuse.

2. Quand Kafka demanda à Max Brod de détruire ses manuscrits inédits, on peut le soupçonner de mauvaise foi. Si ces manuscrits devaient être détruits que ne les a-t-il pas détruits lui-même ? En s’en remettant à Max Brod, il laissait intentionnellement ouverte l’éventualité d’un refus de Max Brod de s’exécuter. Ce qui fut le cas. On peut imaginer que Kafka a soupiré de soulagement dans sa tombe.

3. Je n’ai rien prévu pour mon œuvre posthume, car je ne pense pas qu’elle puisse intéresser personne.

Dossier coordonné par Elsa Berlowitz qui a, aussi, recueilli les propos de : François-Marie Banier, Pierre Bergé, Cioran, Dominique Fernandez, Peter Handke, Pierre Klossowski, Emmanuel Lévinas, Claude Mauriac, Edgar Morin et Françoise Sagan.

Merci pour ces témoignages d’une grande valeur. Continuez à partager vos anciennes archives.

Je vous remercie pour ce cadeau de Noël passionnant !

Si les auteurs ne voulaient vraiment pas que leurs textes soient publiés après leur mort, ils les détruiraient eux mêmes non ?

Il y a quelque chose de très émouvant dans la découverte d’un texte inédit publié de manière posthume, c’est comme si l’écrivain que l’on aime tant n’était pas véritablement mort…

Alors doit-on tout publier d’un écrivain après sa mort, y-compris ses brouillons, ses notes, ses lettres… ? Où se trouve la limite pour rendre compte de la totalité de l’oeuvre d’un écrivain ?