Etait-ce le jour où, dans un bar on m’a servi cette boisson douce-amère qui portait son nom ? Ou, plus tard, dans ce salon du Ritz, quand on mit aux enchères son passeport, quelques-uns de ses vêtements, et la clé de la chambre où il avait écrit l’un de ses romans ? Ou à Torcello, un jour de pluie, parmi ces vieux pêcheurs qui l’avaient connu et qui se souvenaient de lui ? Etait-ce à Venise, quand une comtesse qu’il avait aimée me montra cette lettre dans laquelle il affirmait que le paradis, tout compte fait, doit ressembler à une arène ou à la terrasse d’un café ? Ou lorsqu’on m’offrit l’un des cent dix éclats d’obus qui avaient déchiré ses jambes pendant la Grande Guerre, et qu’il distribuait à ses fidèles comme des répliques de lui-même ? En vérité, je ne sais plus. Et je ne sais même plus à quel instant précis, ni selon quelle succession de causes et d’effets, il m’est apparu un jour, que de tous les destins promis en ce monde, aucun ne fut plus désirable que celui d’Ernest Hemingway. D’où m’était venue cette conviction ? Pourquoi avait-il fallu, ce jour-là, que je me sente si proche d’un être dont tout, à l’évidence, me séparait ? La vérité, c’est qu’Ernest Hemingway a surgi dans ma vie, et s’y est imposé, sans que je m’y attende. Ce fut, entre lui et moi, le début d’une longue affinité. De celles dont nul ne sait, pour l’essentiel, pourquoi elles s’achèvent, ou comment elles sont nées.

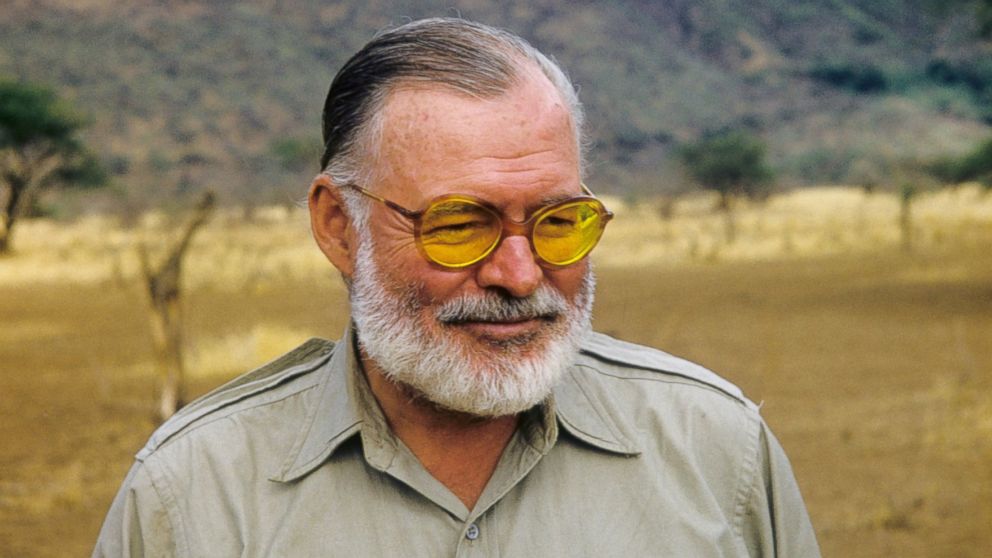

Ce jour-là, je l’ai observé. J’ai admiré son allure de fauve arrogant, puis blanchi, parmi les paysages lumineux et tourmentés. J’ai aimé son visage, sa véhémence, ses décors, sa mélancolie. Je l’ai suivi à la trace. J’ai lu les biographies où l’on raconte tant de curieuses histoires à son sujet. On m’a fait des confidences. Je me suis habitué à ses mensonges, à sa vanité, à ses mauvaises manières, et tout ce qui flottait dans son sillage m’a enchanté. Comment s’y était-il donc pris pour faire un tel miracle de son existence ? Pour approcher le bonheur de si près ? Pour se tailler, en artiste, une si belle légende ? Pour tout réussir en ayant la certitude d’avoir échoué ? Hemingway devint alors, dans mon esprit, un compagnon de chaque circonstance. Une sorte d’idéal que le hasard m’avait choisi et autour duquel il me fallut rôder. Ce fut aussi, je crois, ma façon de vérifier jusqu’où un écrivain peut se prendre au jeu de sa propre gloire. Jusqu’où il peut ruser, ou passer des compromis, quand il décide que sa vie sera, de toutes ses œuvres, la plus accomplie.

Il est vrai que tout, dans son existence, eut d’abord le goût du Paradis. Les premières amours, l’amitié, les voyages, les débuts de romans qu’il écrivait, à Paris, sur des nappes en papier. Autour de lui, l’air est vif, c’est le matin d’un monde à sa mesure. En ce temps, il règne comme un dieu paisible sur des jeunes gens névrosés qui ont fui l’Amérique et qui errent à travers l’Europe avec la langueur de monarques en exil. Torrents de printemps, ivresses en tous genres, ambiances, génération perdue. Parfois, il donne des leçons de boxe à Ezra Pound ou prend le thé chez Gertrude Stein. Et parfois, on le rencontre aux courses, dans un bar avec Fitzgerald, ou au volant d’un Packard sur les routes d’Espagne. Rien ne presse. Il avance à son rythme. Il est aux aguets. Il observe la lumière, les jockeys, les éditeurs, les noctambules, les femmes et les écrivains. Il veut échauffer ses muscles et s’injecter une grande dose de plaisir ou d’émotion avant d’en faire, le jour venu, l’usage qui s’impose. La littérature, il la conçoit alors comme un ring où chacun doit défendre son titre. Ce n’est qu’une affaire de courage, se dit-il, et de lucidité, de souffle, d’art de l’esquive. Pas question, bien sûr, de défier Shakespeare, l’intouchable champion. Ni Flaubert, ni Proust, ni Joyce, qui le surclassent dans l’ordre de la force pure ou de l’ambition. Mais en attendant, pourquoi ne pas en envoyer quelques autres au tapis. Mark Twain et Maupassant pour commencer. Puis Melville, Conrad, peut-être Tourgueniev. Et on verra, avec de l’entraînement, s’il est possible de tenir quelques rounds face à Stendhal ou à Tolstoï. Rien ne presse, il le sait. La gloire peut patienter. Autour de lui, l’air est vif. On y devine une profusion de grâces et d’espérances. L’avenir est disponible. Il va s’y engager avec un corps parfait et des poumons avides.

Mais avant de monter sur son ring, Hemingway veut régler, en stratège, les détails du combat qui l’attend. Comment un écrivain doit-il porter ses premiers coups ? Selon quelles ruses ? Et dans quel style ? A cet instant, il n’a encore que de vagues intuitions. Il ne veut pas ressembler à Fitzgerald, qui a du charme, mais qui s’égare à force de confondre l’écriture et le gémissement. Il écarte, du même mouvement, les prosateurs trop abstraits, les mystiques, les oies sacrées, ou les ascètes, qui ont choisi de se sacrifier à des pages énigmatiques, et qui croient que le génie ne se conquiert qu’aux dépens de la vie. Ce qu’il guette, c’est l’œuvre à son image, très physique, souveraine dans l’émotion, vouée au corps plus qu’à l’esprit et qui, pour advenir, exige un pacte farouche avec la moindre perception. Un soir, au Dôme, alors qu’il est heureux et boit du vin blanc en compagnie de Cocteau, il décide soudain qu’il écrira comme Cézanne peint. Sans adjectif. Sans graisse dramatique. Avec des sonorités sèches et des climats précis. Cocteau approuve. Il adore ces Américains qui, en art, sont toujours favorables aux nouvelles religions. Ecrire comme Cézanne peint ? Cela signifie que Hemingway choisira des couleurs vives, des phrases vraies, ouvertes à la nature, à l’aventure, aux frémissements. Qu’il accueillera, en lui, la lumière et l’évidence des choses, tout en laissant intact leur mystère. Qu’il concevra ses livres comme la pure extension de ce qu’il voit ou sent. Eloge du monde. Refus des catéchismes. Cap sur la vitalité. Le lendemain, comme souvent, Hemingway partait pour Pampelune sans se douter que, de ce voyage, naîtrait son premier roman.

J’aurais beaucoup donné, à l’époque, pour être de cette fameuse équipée. Pour partager cette saison de fiestas et de nuits blanches. Il y a là, en seconds rôles, quelques noceurs élégants, de belles femmes, des mécènes, des excentriques. Il y a, surtout, Hemingway au bord de sa légende, et qui s’avise que la littérature, en lui, va infiniment se mêler à la vie. Tout, à cet instant, lui semble bon à prendre. De la bagarre avec un touriste de l’Excelsior à la grâce magnétique de Belmonte dans l’arène. De la forme éphémère d’un nuage au soupir cueilli sur les lèvres de l’épouse qu’il va quitter. Plus de déchets. Recyclage permanent des signes, des événements, des désarrois. Pour la première fois, il devine que les fragments épars de son existence vont être cousus ensemble dans un livre lucidement achevé et d’un dessin sans faille. Le soleil se lève aussi ? Il se lève avec le vent sauvage du succès. Déjà, s’empressent admirateurs et journalistes. On défaille sur son passage. On le couvre de considération et de dollars. Rien ne doit être plus délectable que d’empocher ainsi, et d’un seul coup, toute sa gloire.

Dans le même temps, tous comprennent que le regard d’un tel écrivain est, à lui seul, la promesse d’une métamorphose. Et tous, à son contact, se sentent capturés, puis délicieusement transformés, par un insatiable chasseur de fictions. La belle femme et le noceur, le mécène et l’excentrique, devinent le profit qu’ils en tireront. Afin de figurer avec éclat dans l’une de ses pages ou dans l’un de ses chapitres, et pour obtenir la meilleur part d’éternité provisoire, chacun ajoute de l’intensité à ses attitudes, à ses excès. C’est, plus que jamais, la contamination réciproque de l’écriture et de ce qui l’inspire. C’est, pour Hemingway et son entourage, la rivalité d’abord plaisante, bientôt fatale, entre le roman et la réalité.

Parfois, alors qu’aucun biographe ne m’y autorise, je suppose que Hemingway improvisa sa théorie de l’iceberg en découvrant, chez Gertrude Stein, quelques esquisses de la Montagne Sainte Victoire. Voulait-il alors, toujours comme Cézanne, ne réserver son art qu’à la surface d’un monde dont le mystère se tiendrait en deçà ? Voulait-il suggérer qu’on ne saurait, en écrivant, visiter la pénombre des âmes ? Comme l’iceberg, ou la Montagne Sainte Victoire, les romans de Hemingway ne révèlent, par principe, que la seule part visible de la réalité. Quelques profils, pas davantage. Avec une infinité de silences en suspens. Des silences qui, par leur présence dérobée, assurent cependant la profondeur et l’équilibre de ce qu’un artiste ose montrer. C’est ainsi que cet écrivain, finalement pudique, rêvera son œuvre et sa vie. Une apparence avec, en deçà, un vaste gisement de secrets.

Tous les écrivains, au départ, se soumettent à une certaine image d’eux-mêmes. Ce n’est qu’une image, rien de plus. A peine un reflet, ou un rôle, prescrit par la société. Pourquoi ce reflet plutôt qu’un autre ? C’est ainsi. Il suffit de s’en acquitter sans illusion. D’en jouer. De l’imposer. A cet égard, Hemingway ne disposait que d’un répertoire convenu. Il y avait le mystique Faulkner, le dandy Fitzgerald, Joyce en génie, et Pound le dément. Manquait encore, pour le spectacle, un romancier officiellement héroïque, viril, tonitruant. Ce n’est pas vraiment le personnage dont il rêvait ? Peu importe, il aura bien le temps, pense-t-il, de le retoucher. D’écrire un de ces livres où, après tant de compositions, il avouera enfin sa véritable identité. Mais le reflet, le rôle, se détachent lentement. Ils vont précéder, et Hemingway doit les suivre puisque le public a ses exigences autant que la vérité. Son personnage, c’est maintenant un masque auquel il faut rendre des comptes. C’est un reflet de lui-même dont il n’a plus le droit de se distinguer. Il croyait, comme tant d’autres, que ce personnage serait docile, mais les circonstances en décident à leur guise, et tout va lui échapper. A la fin, le grand écrivain qu’il est devenu n’ose plus se reconnaître dans le miroir qu’on lui tend. Il est trop tard. Sa vie s’achève. Il peut encore miser, à tout hasard, sur le malentendu ou la postérité.

Dès son premier roman, Hemingway cesse donc, étrangement, de n’être qu’un romancier afin de ressembler à la créature que sa réputation lui a substituée. Il est à Key West, à Cuba, à Venise, parmi des poissons volants sur le Gulf Stream ou en Afrique à la poursuite d’un lion. Le soleil a durci son visage. Il boit, il chasse, il pêche, il se montre. Il se déplace en seigneur parmi des courtisans qui servent son culte et qui, pour le distraire, lui font un pieux cortège. Cet Hemingway, que tous appellent Papa, est un écrivain de magazine qui affecte de ne s’intéresser qu’aux boxeurs, aux actrices ou aux insectes. Il se flatte d’user une épouse par roman. Il aime la guerre, le scandale, les combats de coqs. On prétend même que Papa savait parler aux ours et aux iguanes. Chaque matin, il écrit sur son pupitre recouvert par un velours de Fortuny, tandis que des photographes dépêchés par le monde entier le traquent avec son consentement. A-t-il déjà compris qu’un écrivain, en ce siècle, ne doit à ses livres qu’une parcelle de sa renommée ? Qu’il lui faut, pour durer, choisir ses postures flamboyantes et propices à la vénération ? Eblouir afin de ne pas être vu. S’esquiver en public et au bon moment. Disparaître, de son vivant, sous n’importe quel déguisement.

J’ai pu, en consultant les fiches de la librairie de Sylvia Beach, suivre d’assez près les lectures de Hemingway au début des années vingt. Un peu de Stendhal, la correspondance de Voltaire, Tolstoï, Tourgueniev. Sans doute, se préparait-il déjà à son prochain combat de boxe. Mais, sur ces fiches un peu moisies et piquées par le temps, j’ai également découvert qu’il avait, dans sa bohême, un penchant secret pour tout ce qui touche à la religion. Que cherchait-il alors dans les Fioretti ou dans cette volumineuse Histoire des Chrétiens ? Pourquoi lisait-il si souvent Pascal, toutes ces vies de saints, et de cette édition de l’Ecclésiaste d’où il tira le titre de son premier roman ? Plus tard, Hemingway se convertit au catholicisme sans fournir la moindre explication. Théories de l’iceberg ? Certains le virent même, dans la cathédrale de Burgos, s’agenouiller et baiser un crucifix.

Un jour, au cap d’Antibes, Hemingway voulut expliquer à Fitzgerald ce qu’était l’alegria des matadors. C’est le sentiment d’un bonheur enraciné en soi, lui dit-il, c’est une grâce qui illumine comme une foudre. C’est l’instant où tout, par enchantement, s’affirme et se dénoue. L’instant où, dans sa vie, un homme s’avise qu’il n’aura peur de rien, et que rien ne saurait retenir son audace. Il faut de l’alegria quand on entre dans l’arène, quand on commence un roman. Il y a la foule, la solitude, la promesse d’un exploit, la lumière, la miracle des mots et des gestes. Fitzgerald lui répondit qu’il n’avait jamais rien entrevu de tel. Qu’il lui fallait, au contraire, se sentir très faible et apeuré, ou ivre, avant d’écrire une seule ligne. Il était de ces écrivains qui, pour atteindre une forme d’harmonie, ont besoin de douter, et même de se sentir haïr. Je me suis souvent demandé à quelle opinion, ce jour-là, je me serais rangé.

Deux sortes d’écrivains : ceux qui ne vivent que dans l’obsession de leur œuvre. Et ceux dont l’œuvre n’est que la façon d’accomplir ou d’augmenter un destin. D’un côté la tribu de Flaubert, de Malarmé. De l’autre, Barrès, Malraux, ou Byron. Les premiers, tout à leur soif d’absolu, revendiquent une physiologie minimale. Peu d’existence, par principe, ou de plaisir, et encore moins de corps, puisqu’ils se feront une revanche de leur littérature. Ainsi, Proust demande à ses phrases le souffle dont l’asthme le prive, et Stendhal s’aménage une prose maigre ou anguleuse à mesure qu’il épaissit. Les seconds, au contraire, aspirent dans leur vie à une esthétique de l’éclat, de la reconnaissance immédiate, du mouvement. Pas une page, chez eux, qui l’emporte finalement, et quoiqu’ils en disent sur une volonté de séduction. Hemingway, qui ressemble toujours à ce qu’il écrit, est de cette redoutable lignée. Il a choisi, dès le départ, la tribu des écrivains pour lesquels la littérature n’est, au mieux, qu’un instrument ou une ruse.

Son corps fut l’un des plus glorieux qui se puisse concevoir. C’est un corps de colosse qui, chaque jour, se brise et se détruit selon un processus qui n’a pas d’équivalent. Pour commencer, des blessures de guerre, des fractures, un hameçon planté dans la joue, des brûlures, une pupille dévorée par la poudre des fusils, des chairs meurtries, des morsures de chiens ou de gorille. Puis, inexorablement, la destruction s’amplifie. Accidents, traumatismes, anthrax à répétition, gangrènes, cancer de la peau, dysenteries, dépressions. Un harpon transperce son épaule, sa rate explose, sa poitrine est défoncée tandis que les héros de ses romans n’en finissent pas, comme lui, de se décomposer. Son suicide ne fut jamais que l’épilogue de cette interminable accoutumance à la mort dont il jouait en virtuose. Dans ce corps fastueux et en péril, Hemingway a tout de suite flairé le matériau de sa légende. D’où, ces improbables trafics, presque christiques, qui lui ont survécu. On a ainsi voulu me vendre, avec un sourire, sa rotule en argent, et même quelques unes de ses dents. Quant à l’éclat d’obus qui avait déchiré sa cuisse, je le possède encore tout en sachant que, pour assouvir le fétichisme de son public, il s’en procurait d’innombrables, à l’occasion, chez un négociant de La Havane.

Son art du roman ? Se lever avec l’aube. Ecrire six cents mots, debout, les pieds nus posés sur une peau de Koudou. Sculpter le rythme. S’astreindre, comme un forcené, au réglage minutieux des sons et des sentiments. Pour les dialogues, il tape à la machine, mais les descriptions, qui exigent plus de modelé, ne doivent s’écrire qu’à la main. Parfois, il s’interrompt pour aller pêcher l’espadon ou le requin. A son retour, si tout va bien, encore deux cents mots, quelques ratures, beaucoup de rhum. Il est heureux dès qu’une odeur, une nuance, une cadence discrète infléchit vers la perfection le mouvement de sa phrase. Le soir, relecture à voix haute, avec de violentes crises d’enthousiasme et de dépit. Quand tout est fini, il note sur un mur de plâtre les variations de son poids à côté du nombre des mots qu’il a écrits. Puis il convoque ses amis dans un bar, et il boit jusqu’à en perdre l’esprit.

Une forêt de palmiers, de flamboyants et d’aréquiers. Une piscine où viennent boire les cailles et où va Gardner aime se baigner. Au loin, une tour blanche où il s’isole pour écrire. Partout, des chats, des domestiques silencieux, des livres, des perroquets. Quelques amis de passages. Un chef-d’œuvre tous les deux ans. Des cyclones pour rompre la monotonie de ces cieux sans nuage. Il faut l’imaginer, en ce temps, dans sa maison de La Havane. Douceur du Paradis. Qui, en ce lieu, fut jamais plus heureux que lui ?

En devenant un personnage public, Hemingway décide pourtant de se fâcher avec la plupart des écrivains qui avaient été ses compagnons. A chaque livre, un règlement de compte, comme s’il lui faisait, par expiation, congédier la moindre trace de sa jeunesse. Il exécute Sherwood Anderson dans Torrents de printemps et Harold Loeb dans Le soleil se lève aussi ; Fitzgerald dans la première version des Neiges du Kilimandjaro ; Dos Passos dans En avoir ou pas ; Sinclair Lewis dans Au-delà du fleuve et Sous les arbres ; Gertrude Stein et Ford Madox Ford dans Paris est une fête. Jeu de massacre dont seuls réchappent Pound et Joyce. On a alors l’impression que Hemingway veut être infidèle à tous, et d’abord à lui-même. Qu’il veut se projeter, loin des premières espérances, dans un univers exclusivement peuplé de brutes, de sportifs, de milliardaires. Il méprise les intellectuels, il assomme les critiques littéraires, il n’accepte de soumettre chacun de ses manuscrits qu’à Marlène Dietrich et à Gary Cooper. Désormais, l’être qu’il avait voulu devenir avec tant d’acharnement l’encombre comme un souvenir inutile.

Il comprit, avant beaucoup d’autres, qu’un écrivain doit choisir ses femmes par calcul et avec discernement. Rencontre, premiers regards : quel roman annoncent-elles ? Si le roman promet d’être bon, il aime. Sinon pas de temps à perdre. Bonheur conjugal ? Passion ? Jalousie ? Ce n’est pas son affaire. Il a, sous les yeux le désastre de Fitzgerald et de Zelda, qui se sont choisi une fois pour toutes, et qui se détruisent par négligence ou désœuvrement. Le régime Hemingway, ce sera donc, avec sagesse, une femme par roman. Il y eut ainsi Hadley, l’amie, la mère, la tendre compagne des premières années, le genre d’épouse sans laquelle, dans la vie, il n’est pas de bon départ. Puis Pauline, la riche, la très belle, celle qui doit partager la gloire à ses débuts. Puis Martha, écrivain comme lui, donc rivale, avec sa tête politique et son allure de chien-loup, la femme idéale quand on doit écrire un roman sur la guerre d’Espagne. Puis Mary, enfin, l’épouse du crépuscule, celle qui surveille les contrats, écarte les journalistes, convoque les médecins, et gère le prestige de l’illustre écrivain. Il y eut aussi l’infirmière de L’Adieu aux armes et la comtesse d’Au-delà du fleuve. Chaque fois, surgissent dans son cœur les créatures nécessaires à ses fictions. Une femme par roman ? Mais jamais sur un mode romantique. Dans une lettre à son éditeur, Maxwell Perkins, Hemingway observa, peu de temps avant sa mort, que les femmes qu’il avait aimées furent moins inspiratrices que les conséquences sentimentales de son inspiration.

Cette phrase, dans Les Vertes Collines d’Afrique : « De toutes façons, il ne reste que la beauté transmise par les artistes. »

Mon père le rencontra, je crois, en 1937 à bord d’un paquebot, Le Champlain, qui assurait la liaison entre New York et Le Havre. Hemingway avait choisi, en cette saison, de faire une halte spectaculaire dans le rôle du grand écrivain en partance pour la guerre et, comme autrefois, il s’en allait vers l’Espagne afin d’y raviver une inspiration que la torpeur tropicale, ou conjugale, avait affadie. Il avait déjà versé un peu de son sang en faveur des Italiens et des Turcs. Pourquoi, dès lors, refuser d’en verser quelques gouttes de plus en faveur des Républicains, d’autant qu’une bonne guerre civile, pensait-il, est toujours une aubaine pour un écrivain ? Il espérait, là-bas, une de ces tueries à l’ancienne, orageuse, favorable au style ou à l’ampleur d’une intrigue. Cambrures mâles et avantageuses. Odeur de poudre et de cuir. Imminence d’une nouvelle gloire avec en prime, les mille dollars par dépêche que lui garantissait un contrat du Toronto Star. Pendant dix jours, mon père fut donc son ami, presque son confident. Ils se divertirent en jouant au poker ou en tirant des pigeons d’argile. Ils parlèrent, à ce que j’en sais, de la mort de Drieu la Rochelle et des jeeps Willis, de la chasse au grizzli et de la préface de Conrad au Nègre du Narcisse. Mais, comme la traversée était trop pénible, Hemingway chercha la bagarre et finit par trouver, à bord, un diplomate argentin vaguement franquiste. Le soir même, à l’heure où les passagers ont déjà revêtu leur smoking, il le provoqua, et l’on fit venir des gants de boxe, et ils échangèrent quelques coups, sur une piste de danse, tandis que l’orchestre jouait un air de fox-trot. Le grand Hemingway avait commencé sa guerre. On allait le voir, bientôt, sur le front de Terruel ou au bar du Florida avec des cartouches en bandoulière. On allait le voir, aux meilleures places, avec Dos Passos et Robert Capa, avec Alberti ou Neruda. Au Havre, de nombreux journalistes l’attendaient au pied de la passerelle, et ils l’escortèrent jusqu’au Ritz où le futur héros se reposa un peu avant de monter au feu. De cette rencontre, mon père conserva une photographie qui m’appartient désormais, et dont je me sépare rarement. Il est avec Hemingway, sur le pont du paquebot, parmi les mouettes et les embruns. Deux hommes ironiques, souriants. Le vent ébouriffe leurs cheveux et agite leurs vêtements. La vie, qui n’est que mise en scène, vaporise autour d’eux un parfum d’invulnérable jeunesse.

Hemingway et Byron. Ils étaient, tous deux, insolents et forts. L’un avait un pied-bot, l’autre une grave blessure à la jambe. On leur connut la même passion pour le sport, les armes, la mer. Chacun fascinait les femmes, possédait un bateau, entretenait une étrange ménagerie, et considérait le jeûne comme une discipline propice à la création. Ils étaient, tous deux, superstitieux et s’entouraient de fétiches. Ils furent imités, puis idolâtrés, de leur vivant par des courtisans qu’ils recrutaient surtout parmi des êtres inférieurs et sans envergure. Ils aimèrent l’Italie, l’Espagne, les guerres gréco-turques, l’héroïsme. Ils voulurent toujours prouver qu’un écrivain peut se battre avec autant de vaillance qu’un soldat. Parfois, en les comparant, il me semble que la même âme est revenue deux fois sur la terre. Il existe d’ailleurs, près du Palazzo Cenci de Venise une confrérie de gens bizarres qui, à dates fixes, célèbre leur culte conjoint.

Pour les Modernes, il faut donc – mais pourquoi ? – que les écrivains soient toujours, un peu, autre chose que des écrivains. A cette fin, plusieurs défroques sont disponibles. Du Grand Prêtre au Témoin, du Mondain au Héros, ou au Saint. Pas question, au fond, d’abandonner l’écrivain à ses seuls mots, à ses arrières-mondes, à ses obsessions clandestines et socialement inutiles. Le plus souvent, l’écrivain se laisse faire, et de tous côtés – familles, épouses, ennemis, politique, amis, morale publique – on s’emploie à le détourner de la seule activité pour laquelle, s’il est un véritable artiste, il se sent fait. A cette conspiration, chaque écrivain doit alors, pour survivre, opposer la stratégie qui lui convient. Maladie, perversion, identité d’emprunt, retraite mutique, drogue, abjection revendiquée, disparition. Hemingway comprit, dans l’instant, que pour écrire en paix, il devrait toujours se dissimuler au regard de ses contemporains. Extraversion ? Double jeu ? Désinformation sur lui-même ? Ce fut selon l’humeur. Ainsi, puisqu’un écrivain est officiellement un homme du dedans, il sera, lui, toujours dehors. En mer, dans des arènes, dans des bars, en voyage, sur des champs de bataille. Mais, dans le même temps, et discrètement, il se lève à l’aube pour écrire ses romans. Hemingway est antifasciste avant guerre ? Mais il écrit Au-delà du fleuve quand tous les romanciers deviennent des militants. Son principe : brouiller les pistes, n’être jamais là où on l’attend. Choisir la vie quand Gertrude Stein lui conseille de faire de la littérature, et choisir la littérature quand l’amour de la vie est à la mode. Hemingway est unique en ceci qu’il sut, dans presque tous les contextes, régler son tir et esquiver les rôles évidents. Longtemps, tout a bien fonctionné. Puis, sans histoire, une balle dans la bouche quand il comprit, avec l’âge, que sa vigilance pouvait l’abandonner.

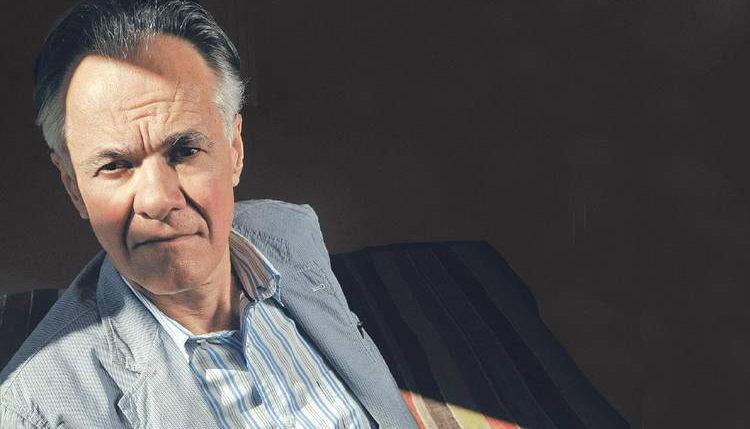

La rivalité Hemingway-Malraux. Un mano a mano inévitable et divertissant qui dure trente années. Tout de suite, ils se sont flairés à distance, affectant de s’ignorer, de ne jamais se lire. En commun : la peinture, la nostalgie de la légende et de l’action, l’art africain, l’Espagne, les drogues puissantes, un goût déraisonnable pour la fraternité et le secret. Ce qui les sépare : la politique, le corps, l’Italie, les femmes, le sport. Hemingway n’aurait jamais songé à se déguiser en ministre. Ni Malraux à se faire appeler papa par les pêcheurs de Torcello. L’un est moins intelligent ? L’autre est moins vivant ? Peut-être. Mais il y avait, de l’un à l’autre, le désir de s’illustrer, en ce siècle, dans un même destin. On m’assure qu’ils ne se sont véritablement parlé qu’une fois, au Ritz, après la libération de Paris, et leur conversation, ce jour-là, roula sur l’importance des troupes que chacun avait eu sous ses ordres pendant les combats. Deux statues arrogantes et sanglées. Je crois savoir que, ce jour-là, ils se sont un peu fâchés, car Malraux admirait Montgomery que Hemingway méprisait. Il avait même inventé un cocktail, le Monty – une dose de whisky et dix de soda – pour bien souligner que ce chef de guerre ne remportait ses batailles qu’avec des troupes en surnombre. Hemingway offrit donc un Monty à Malraux, qui décida de s’en offusquer. Un malentendu charmant et inutile entre deux êtres qui, à leur insu, illustraient un même style.

En 1926, Hadley Hemingway perdit dans un train une valise contenant, dit-on, le manuscrit du premier roman de son mari – qui ne le lui pardonna jamais. On peut néanmoins supposer qu’il n’y avait aucun manuscrit dans cette valise. Que Hemingway inventa lui-même cette histoire afin de culpabiliser l’épouse dont il voulait déjà se séparer, ou afin de suivre le conseil de Gertrude Stein – « Ernie, votre roman est bon, mais il faudrait le réécrire… » – sans donner l’impression de lui obéir. Pour certains, dont je fus, ce manuscrit imaginaire, ou perdu, devint cependant une sorte de trésor mythique, un appel irrésistible de fiction, dont je fis même l’argument de mon premier livre inachevé. Par la suite, j’ai appris qu’il paraissait, chaque année, deux ou trois mauvais romans sur ce thème. On y rencontre, par tradition, un narrateur auquel le hasard offre ces pages autrefois égarées, qui se les approprie et qui, ainsi, organise l’imposture qui lui permet de se prendre pour Hemingway. Mais, en général, papa se venge, et l’affaire tourne court. Après quelques aventures et un final inévitablement vénitien, l’imposteur est démasqué. Il s’agissait, bien sûr, de démontrer que nul ne saurait usurper une légende.

Quand Hemingway se suicida à Ketchum, dans l’Idaho, on trouva quelques objets à ses côtés : une poignée de cartouches, la muleta qui avait appartenu à Ordonez, une bouteille de gin, et un opuscule d’Oscar Wilde dont le titre – The Importance of Being Earnest – me parut longtemps énigmatique. C’est une pièce de théâtre assez drôle que Wilde écrivit en une nuit. Et qui ne compte qu’un acte.

Parmi les récits complaisants de ses hauts faits d’armes, il y a, toujours en bonne place, celui qui détaille sa glorieuse libération du Ritz. La scène se passe par une douce soirée d’été. Le héros port son uniforme de soldat avec ce ceinturon de cuir arraché au cadavre d’un nazi et sur lequel on peut lire Gott mit uns. Au volant de sa Jeep, avec un jeune aide de camp, il fonce vers la place Vendôme où l’attend un bataillon de maîtres d’hôtel en grande livrée. Charles Ritz, son ami d’avant-guerre, a convoqué des mondains et l’orchestre de Cole Porter. Le héros fait l’important. Il inspecte la cave afin de s’assurer que les Allemands ne l’on pas vidée. On organise, pour le soir-même, un dîner de cent couverts où l’on accepte tout le monde, sauf Coco Chanel. A la fin du banquet, Hemingway exige trois minutes de silence. L’une pour les morts de la Résistance. L’autre pour Fitzgerald. La troisième en souvenir de Proust qui, comme lui, avait la passion du Ritz et de sa bière glacée. Le jeune aide de camp, jusque-là réservé, apprécie en connaisseur. Son nom ? Jérôme David Salinger. Celui-là même qui écrira bientôt L’Attrape-Cœur et qui, en pleine gloire, décidera de ne plus rien publier, puis de se retirer, sans explication, dans une cabane de bûcheron du New Hampshire. Pourquoi, ce soir-là, un hasard extravaguant avait-il choisi de jeter ces deux êtres dans la même Jeep, puis dans le même banquet ? L’écrivain qui n’en finit pas de se montrer. L’écrivain qui disparaît. Celui qui a besoin de son propre spectacle afin d’exister et celui qui, pour ménager son salut, choisit de prendre congé. Je suppose que, tard dans la nuit, Hemingway et Salinger échangeaient encore leurs opinions à ce sujet. Une conversation d’experts. Précise. Très technique. Où s’affrontaient, sans concession, deux conceptions de l’orgueil.

Mais Hemingway voulut aussi, de son vivant savourer la volupté de disparaître. De mourir, ne fût-ce qu’un instant. Il est alors en Afrique, à bord d’un petit avion qui survole le cratère du Ngorongoro et les monts de la Lune. Soudain, en s’approchant des sources du Nil, l’avion doit éviter une nuée d’ibis, fait une fausse manœuvre, s’écrase dans la brousse. Hemingway s’est brisé quelques os. Dans le monde entier, on le croit mort tandis que qu’il survit, en mangeant des bananes, parmi les gnous et les zèbres. Quand il réapparaît à Nairobi au bout d’une semaine, il constate sans déplaisir que l’humanité porte son deuil. Partout, des nécrologies amples et sournoises. Témoignages, révélations, hommages. De Paris à New York, de Pampelune à Venise, chacun, même le moindre barman, s’est juché sur son petit capital de souvenirs. C’est la funèbre procession des éditeurs, des amis, des concierges d’hôtel, des critiques, des rivaux. Les femmes, surtout, semblent avoir tant à dire en cette circonstance qu’il les comparera désormais à des boxeurs qui cognent encore après le gong. La vérité d’une vie appartient-elle toujours à ceux qui ont le dernier mot ? Hemingway fera relier ces nécrologies dans un livre dont il lisait quelques pages, chaque matin, en buvant du champagne. Toute sa vie, toute son œuvre, pour aboutir à ce seul livre. A ce chapelet de malentendus, de confidences obscènes. A ce verdict dérisoire, mais sans appel. Il sait, maintenant, que l’on n’échappe pas à la duperie universelle. Il a senti le poids des pelletées de terre que l’on a jetée sur son cercueil. Volupté rare et subtile.

J’ai souvent rencontré des êtres insignifiants qui, à la première occasion, évoquent le destin d’Ernest Hemingway avec un peu de compassion. Son éclat les importune. L’ampleur de sa légende inflige à leurs fades existences une humiliation dont ils croient devoir se venger. Un soir, dans un dîner, une femme d’esprit voulut ainsi m’expliquer que Hemingway ne devint ce champion de la virilité que parce que sa mère, à Oak Park, l’avait habillé en fille jusqu’à l’âge de douze ans. Cette femme, après tout, avait peut-être raison. Mais quelle sorte d’apaisement, ou de revanche, poursuivait-elle à travers ce banal roman des origines ? Ce soir-là, cette femme avait le visage de ceux qui, à chaque génération, détestent Hemingway. Un visage qui, à son seul nom, porte jusqu’à se défigurer tous le stigmates du ressentiment.

Il fut donc, en une seule vie, jeune, glorieux, agoni, et même mort. Puisqu’il lui reste un peu de temps, et puisque sa vie eut si souvent grande allure, il songe, vers la fin, à tout recommencer. Il est déjà vieux et lassé ? Il ne se lave plus ? Sa barbe a brûlé dans l’accident d’avion ? Il n’est pas certain d’avoir encore l’énergie nécessaire à un ou deux romans ? Mais l’envie le prend, alors, de retourner vers cette Italie qui fut la patrie de ses premiers exploits et d’y retrouver, une fois de plus, l’énergie qui l’a déserté. Le voici donc à Venise de nouveau, puis à Torcello, dans ce décor usé par une littérature qui n’est pas dans sa manière. Il y cherche une jeune fille semblable à celle qui, déjà, habite le roman qu’il va écrire et à laquelle il concèdera, par courtoisie, un statut précaire d’inspiratrice. Il la rencontre, un jour, au bar du Gritti. C’est Adriana Ivanchich, une créature aristocratique, à peine réelle, qui vient de Trieste et porte de longs cheveux. Hemingway va composer, autour d’elle, un roman très habituel, infinitésimal, et si vénitien que son public, toujours avide d’aventure, de grand air ou de boxeurs, ne s’y retrouvera guère. Serait-il, même pour lui, impossible de renaître ? Devra-t-il, à jamais, capituler devant la réputation qui le gouverne ? Après l’échec d’Au–delà du fleuve, il publiera donc Le Vieil Homme et la mer, cette fable gluante de sentiments accessibles qui ravive son prestige et lui vaut le Nobel. Fitzgerald est mort. Pound est dans un asile. Mais Hemingway tient enfin, avec dépit, son titre de champion. Peu de temps après, il acheta ce fusil de chasse Boss à deux coups qui, dans ses romans, tentait déjà ses héros suicidaires.

C’est au Ritz, bien sûr, que l’on retrouva, abandonné dans une vieille malle, le manuscrit de Paris est une fête. Nostalgie de l’aube quand vient le crépuscule. Souvenir des premiers temps. Des saisons innocentes.

Il y a bien longtemps, à Venise, j’ai fait la connaissance d’Adriana Ivanchich. Après le suicide d’Hemingway, elle avait épousé un comte autrichien, puis elle était devenue fragile et dépressive. Elle m’avoua que son rôle, dans Au-delà du fleuve, lui avait d’abord déplu, et qu’elle ne s’était guère reconnue dans cette Renata qui perd son temps, au Harry’s bar, avec un vieux colonel impuissant. Mais, par la suite, elle s’était attachée à ce roman qui lui avait valu une certaine réputation. Elle s’était farouchement identifiée à la créature romanesque à laquelle elle avait pourtant offert la plupart de ses traits, et cette captation d’un être par son reflet avait pris, chez elle, l’aspect d’une dépossession tragique. Quand elle me reçut dans son palazzo, elle voulut aussitôt me montrer d’énormes dossiers de presse, des photographies, et le bracelet d’émeraudes que papa lui avait jadis offert. Elle me montra aussi cette fameuse lettre où il lui décrivait le Paradis. Un sourire affolé courait sur son visage. Ce qu’elle était devenue dans la réalité lui importait assez peu. Il lui fallait seulement prouver, et hurler, qu’elle était toujours la Renata du dernier roman de Hemingway. On se quitta en fin de journée.

Quelques mois après cette rencontre, j’appris qu’elle s’était pendue, dans un parc, après avoir fait disparaître les traces de sa modeste immortalité.

Chaque année, en juillet, une étrange cérémonie rassemble, à Key West, tous les sosies de Hemingway. Ils arrivent d’Europe ou d’Amérique. Puis ils s’agitent pendant une semaine, ivres le plus souvent, rivalisant d’arrogance et de vulgarité. C’est une sarabande de pantins mimétiques qui parlent fort et boivent du rhum ou de la bière au bar du Sloopy Joe. Les plus jeunes veulent ressusciter, en eux, le Hemingway de Montparnasse ou de Pampelune. D’autres, plus âgés, avec barbes ou vestes de velour, se sont installés dans la peau du Hemingway des derniers jours. La cérémonie s’achève bientôt. Après de longs débats, on désigne par acclamation une sorte de roi devant lequel tous se prosternent. Le dernier roi Hemingway est, à ce que l’on m’en a dit, maître-seigneur dans un palace de Miami.

Au début des années vingt, à Paris, Hemingway avait écrit un poème où il était question d’un Chinois qui s’était suicidé, mais qui recevait encore des lettres à la brasserie du Dôme. J’y ai repensé devant une table de verre qui se trouve au musée Hemingway de La Havane, et sur laquelle on a déposé les milliers d’enveloppes encore cachetées qui lui furent adressées après sa mort.

J’aime, plus que tout, cette forme mélancolique de survie.

Et il me plaît de savoir que, quelque part en ce monde, Hemingway reçoit toujours son courrier.