Joseph Cornell (1903-1972), artiste américain, mettait ses idées en boîtes. Ses idées, ses rêveries, ses découvertes de brocante et ses appariements poétiques. Des boîtes à trésors, minuscules ou de belle taille, statiques ou à manipuler. Qui ne sont pas nommées « boxes » mais « objects » ou « constructions », comme pour en évacuer le sujet. Dans la formidable exposition qui lui est consacrée au Musée des Beaux-arts de Lyon, ses « objects » sont mis en scène. Entourés d’œuvres de ses amis – Dalí, Ernst, Duchamp, Man Ray – et de bien d’autres, ils ressortent et font sens. Pas forcément dans la seule sphère surréaliste. Tout au long du parcours, on les « voit » évoluer et se fondre dans les époques et les écoles, ou bien en marge, en complicité décalée. Jusqu’à pouvoir les contempler, elles seules (les boîtes), cabinets de curiosités juchés sur des colonnes, cohérentes entre elles, sans référence aux autres. Les autres, pourtant, ne sont pas des moindres. Outres les surréalistes cités plus haut, on croise Calder, Lenor Fini, Christian Bérard…

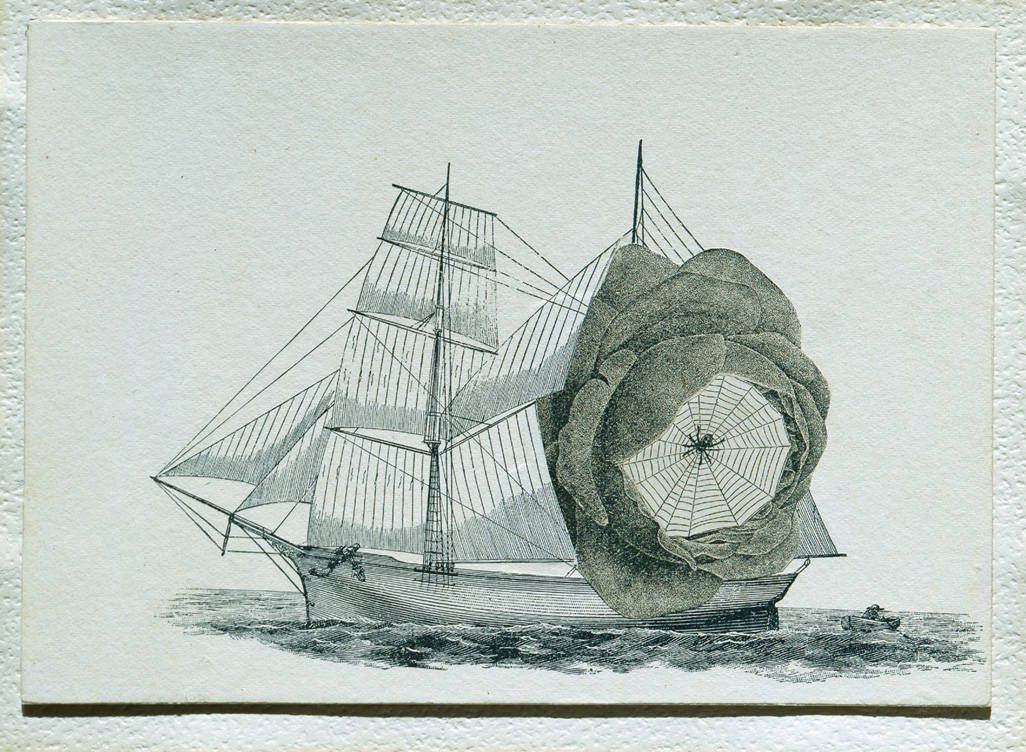

Avec les boîtes, il y a les collages. Dans l’espace qui leur est dédié, la folle du logis est à l’œuvre : une œuvre qui tire de l’inconscient et de la surprise un sens qui tout à coup vire à l’évidence. Regardons ceux de Max Ernst, tout d’abord. Les collages de La Femme 100 têtes : une montgolfière-oiseau sous un ciel de nuit, ou plus loin une ondine flottant sur les eaux – usées ? des égouts ? – tandis qu’une main ouvre un livre à la page où figurent trois souris. Ces collages, on les connaît pour former un roman, mais on les contemple ici comme autant d’œuvres dissociées. Leur beauté sombre tient de la révélation d’un (im)possible. Sur un autre mur on bute sur Paul Éluard, et son À chacun sa colère : un éléphant brandit avec sa trompe une chaise Napoléon III dans un décor tout aussi Second Empire, tandis que deux quidams se querellent (1). Le collage, c’est de la poésie graphique. Faire se rencontrer deux images qui n’auraient jamais dû apparaître côte à côte. Le collage, c’est aussi « mettre la main à la pâte » poétique et visuelle. Il s’agit de manier le ciseau et la colle, et que rien ne transparaisse de la supercherie. Se retrouver face aux originaux oblige le regard à détailler l’incise, la mauvaise coupe, ou la bavure. Tout est parfait. Des autres collages exposés, on oubliera – peut-être – ceux de Breton, mais on retiendra ceux de Valentine Penrose – dont une extraordinaire Ariane sur son rocher, veillée par un insecte géant aux pieds de colosse – et de Max Bucaille – sa Rupture inaugurale est un choc : une femme tend son visage vers le spectateur ; dans ses mains, un coffret ouvragé qui pourrait être l’Arche d’Alliance ; le tout sur un paysage de banquise en débâcle sur lequel se détachent des porteurs de cercueils. Les collages de Joseph Cornell sont tout aussi étranges et merveilleux. Plus graphiques, peut-être, disons plus « géométriques ». Les rehauts d’aquarelles ou de tempura, parfois, les lignes brisées qui souvent scindent ou délimitent les scènes ou les sujets, les distinguent de ceux de ses amis, eux aussi différents entre eux. Chez Cornell, on est comme en apesanteur, en suspend. D’ailleurs, les oiseaux occupent une place prépondérante. Et les montgolfières. Et les bateaux, naufragés ou en passe de l’être, voiles affalées ou remplacées par une toile d’araignée émergeant d’un cœur de rose. C’est bien la cohérence, des techniques et des manières, qui est mise en évidence dans cette salle.

Les boîtes de Cornell, on les découvre par ordre de grandeur, dans l’exposition. Toutes petites, elles sont « sans titre ». À peine plus de 3 cm de diamètre sur 1,5 cm de hauteur ou moins, elles abritent des trésors dérisoires, un coquillage, un ressort distendu, un dé à coudre. Puis elles s’élargissent, prennent de l’ampleur, encadrées. Une pipe de plâtre contemple une sphère figée sur un fil tendu (Soap bubble), qui fait pendant à une pipe de plâtre soufflant des bulles de verre – savon figé – de Man Ray. La légèreté, la rotondité, le quotidien et sa bizarrerie signifiante se répondent.

Et puis soudain, les tableaux. Magritte. Chirico. Ernst. Tanguy. Une étoile et des galets (2), des artichauts (3), des fleurs de neige (4), des papillons improbables (5). Au centre de la salle, posée de biais entre deux banquettes, une vitrine donne à voir la boîte qui sert de motif à l’affiche de l’exposition. Dans la boîte Tilly Losch Cornell fait flotter une jeune fille en crinoline sur un paysage de glacier, retenue par ce que l’on devine être les câbles d’une montgolfière. Le bleu du décor de la boîte cornellienne, limpide, froid, éclaire d’une manière singulière les toiles qui l’entourent. La salle est vaste, presque vide, seulement trouée par les tableaux sur le blanc des murs. Chirico n’en apparaît que plus métaphysique, Magritte que plus humainement distancié et révélateur, Ernst poète par-dessus tout, et Tanguy indéchiffrablement humain.

Qu’est-ce qu’une exposition ? Et surtout, qu’est-ce qu’une exposition se donnant pour objet de faire découvrir un artiste à peu près ignoré du grand public français ? Joseph Cornell… La mise en place de sa découverte, au Palais Saint-Pierre, est une réussite. Les textes de présentation sont éclairants. On découvre son visage sur les photographies de Lee Miller, parmi d’autres photographies – dont une hallucinante Rrose Sélavy, merveilleux et inquiétant Duchamp fixé par Man Ray – puis ses collages, ses petites et moyennes boîtes en référence aux surréalistes, puis on se focalise sur le seul Cornell. La fin de l’exposition lui est tout entière consacrée, sans mise en abyme. Grands formats. Qui déclinent à la fois la cosmogonie et l’histoire de l’art. Le temps a tourné, on est déjà en 1950-1960. Joseph Cornell enferme dans ses boîtes des soleils joufflus, des boules de plâtre comme autant d’œufs ronds pris dans un colombier, des perroquets sur fond de papier journal en hommage à Juan Gris, la Jeune Fille à la perle et un garçonnet de Pinturicchio.

Il faudrait tout détailler. Mais on renvoie ici au catalogue, très complet et très documenté, de l’exposition (6). Un dernier mot, cependant, ou peut-être deux, ou trois. Le cinéma, par exemple. Sont projetés dans une salle, en boucle, les films Rose Hobart (film collage de Cornell à partir de scènes d’un mélodrame de 1931 intitulé East of Borneo, passées au filtre bleu), L’Étoile de mer de Desnos et les plaques rotatives de Duchamp. Duchamp et Cornell : histoire d’une amitié de trente-cinq ans. On découvre dans une grande vitrine la Boîte-en-valise rouge sang, qui expose et transporte des reproductions des principales œuvres de Marcel. C’est un musée portatif, que l’on trimballe avec soi, et qui indique – qui pointe du doigt – la démarche première : on donne à voir la photo du ready-made, ou la repro du tableau, car l’œuvre est dans l’idée. Joseph participe à la confection d’une quarantaine de boîtes-en-valises pour son ami. Cornell devient lui aussi, comme Duchamp, son propre directeur de musée, son propre scénographe. L’art s’expose, mais ce n’est pas l’œuvre d’art en elle-même que l’on expose. Dans son Museum – un coffret rectangulaire – se trouvent des boîtes cylindriques dont certaines peuvent être ouvertes (elles renferment des brimborions) et d’autres doivent être agitées (on y entend des objets inidentifiables s’entrechoquer). Finissons sur un frisson néo-romantique : sur une toile de Leonor Fini (que Cornell n’a jamais rencontrée, mais qui le fascine), une femme debout caresse la tête d’un homme assis. Son index trace une ligne sur son crâne, comme une raie dans la chevelure. Mais l’index taille à vif. Le tableau s’intitule Opération 1. Glaçant. Dans la même salle, un tableau incandescent d’Eugene Berman, Cassandra. Et le coffret ouvert de Cornell qui retrace la vie de Louis II de Bavière, dans lequel surnagent des cygnes translucides. Salle renversante.

Il faut voir et entendre les enfants, aussi, en parcourant l’exposition. Ils suivent un guide, ou sont venus avec leurs parents. Ils tressautent, un peu distraits, puis se figent, subjugués. La petite fille qui s’approche et murmure « oh, toi aussi tu prends des notes, regarde ce que j’ai marqué dans mon carnet » et qui montre une page où des mots sans suite – « peur », « joli ! », « le soleil sur le bleu », « ça tourne » – disent tout de l’émotion de la découverte, et de la projection sur l’indicible. De la poésie. Du rêve mis en scène. L’exposition Cornell est un de ces événements à la fois discrets et retentissants. Non seulement sur le plan artistique français et international – le public est au rendez-vous, attentif, concerné. Elle nous donne à voir et à « incuber » ce que l’art a fait, et ce que l’art nous fait.

(1) Ce collage illustre la jaquette de l’ouvrage d’Hubert Haddad Le Nouveau Magasin d’écriture (éd. Zulma, 2006), mais tourné en miroir. Plus loin dans l’exposition Cornell, on se trouve soudain nez à nez avec un poupon sous cloche. Dans le grand roman de Georges-Olivier Châteaureynaud L’Autre Rive (Grasset, 2007), le personnage de Louise Jacaranda conserve sous un globe de verre le corps momifié de son bébé. Le mouvement littéraire de la Nouvelle Fiction (auquel appartiennent Châteaureynaud et Haddad), on en prend conscience soudain dans cette exposition, est une déclinaison contemporaine et littéraire du surréalisme, aussi. Mais pas seulement. Les conjonctions – bijections – sont à Lyon, cet hiver, étonnantes et criantes.

(2) Querelle des universaux, Magritte, 1928

(3) Mélancolie d’un après-midi, Chirico, 1913

(4) Fleurs de neige, Ernst, 1929

(5) A quatre heures d’été, l’espoir, Tanguy, 1929

(6) Joseph Cornell et les surréalistes à New-York, sous la direction de Matthew Affron et Sylvie Ramond, éd. Hazan, 2013. Outre le catalogue des œuvres exposées, cette édition propose des textes de fond sur l’œuvre de Cornell, et un article éclairant sur l’importance de la galerie d’art new-yorkaise « La Julien Levy Gallery ».

Exposition « Joseph Cornell et les surréalistes à New-York : Dalí, Duchamp, Ernst, Man Ray… », Palais saint-Pierre, Musée des Beaux-arts de Lyon, jusqu’au 10 février 2014.

Exposition « Joseph Cornell et les surréalistes à New-York : Dalí, Duchamp, Ernst, Man Ray… », Palais saint-Pierre, Musée des Beaux-arts de Lyon, jusqu’au 10 février 2014.