Le film de Harmony Korine décrit un cercle infernal. Pensant un jour s’élever au-dessus du tourbillon de la société de consommation, quatre adolescentes y sombrent de plus belle, aspirées par son trou noir. Ces petits êtres pataugent, courent, trébuchent, se relèvent, et recommencent à suivre leur désir, qui ne se manifeste plus sous la forme d’agencements créatifs comme Gilles Deleuze en a rêvé, mais trace une spirale autour d’un objet depuis longtemps absent.

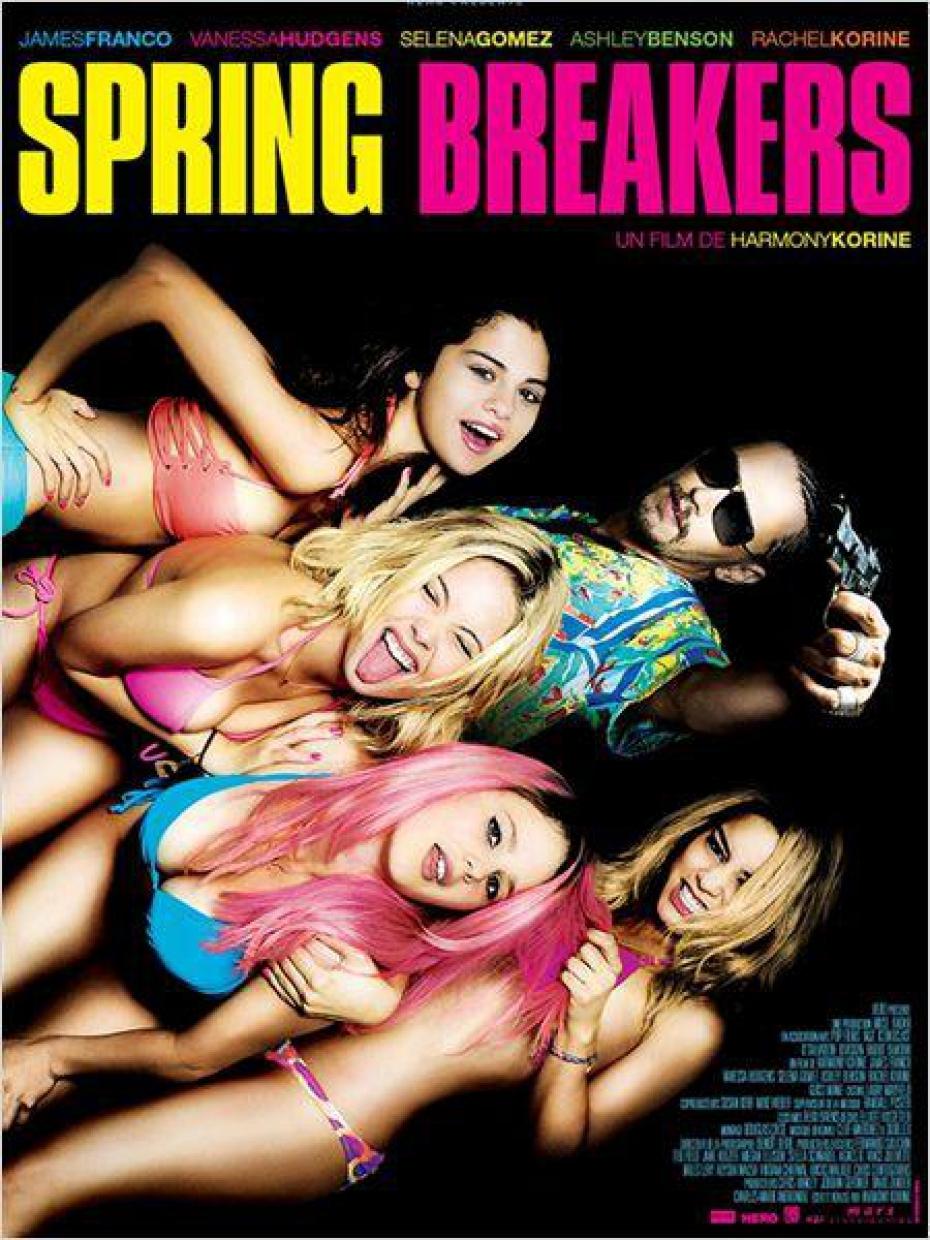

Ces désirs, ce sont ceux de tous les jeunes Américains rêvant de vivre comme les rappeurs kitch dont ils visualisent les clips sur YouTube. On y voit une débauche de fesses rebondies, de Dollars et de drogues, et c’est ainsi que commence le film. Sur fond de Dub Step, quatre adolescentes se trémoussent en bikini, mais il leur manque la plage et l’argent pour vraiment ressembler à leurs idoles. Alors elles braquent un restaurant, munies de marteaux et de pistolets à eau, et enfin débute le Spring Break. Elles partent sur la côte, des billets plein le string, et rejoignent des centaines de jeunes gens qui comme elles aspirent à une fête sans fin, autour d’une grande piscine sous le soleil. Le clip continue, et se poursuit jusqu’à la fin du film, entrecoupé bien sûr de dialogues perdus dans une langue asservie, de poses clinquantes, et de danses à la Beyoncé. Elles sont arrêtées par la police pour détention de stupéfiants, mais un caïd paye leur caution et elles sortent de prison. Là elles basculent enfin dans ce monde qu’elles ont tant convoité, celui du Gangsta Rap, et du crime. Tout cela dans un même mouvement, car c’est en fait un monde unique qui est décrit, pris à différents degrés.

Certes le film s’ouvrait sur un cercle de jeunes chrétiens, une de ces réunions dont les Américains raffolent, où la religion est plus affaire de coaching que de véritable croyance et de salut. On prononce des Amen, on s’ouvre à la joie. Plus tard, quand le caïd demandera à l’une des quatre jeunes filles si elle a la foi, elle répondra que oui, elle croit. Mais elle le dit arbitrairement, en se souvenant des stand up auxquels elle a assisté, comme si Dieu était un aveu prononcé un jour, une sorte d’opinion que l’on confesse, une faiblesse presque. Oui Dieu a sa place dans la société de consommation, c’est un produit comme un autre, niché dans une zone spécifique de la conscience qui lui est allouée.

Car c’est une recherche de transcendance qui occupe tout le film. A travers une ascension, gravissant les marches jusqu’au sommet, passant d’une adoration naïve pour le gangsta rap, pour finalement rejoindre les caïds. Mais, parvenues au sommet, les filles réalisent que le cercle se boucle, que les durs partagent les mêmes rêves que leurs fans, et la transcendance n’opère pas. Peut-être alors, la seule alchimie est celle de cet amour à plusieurs que les filles vivent avec le caïd, il les prend sous son aile, amour pervers, dangereux, qui consiste à surprendre sans cesse son compagnon, le braquant en plein milieu d’une étreinte. Les filles enfoncent le canon de leur pistolet dans la bouche d’Alien, et celui-ci se met à le sucer langoureusement. Éternel jeu amoureux, flirtant avec le danger, car l’amour peut à tout moment les lâcher, il doit donc être perpétuellement redéfini, entretenu, il danse sur un fil de plomb. Dans ce monde sans pitié, on peut abattre son partenaire, et sans doute alors, on perçoit une transcendance, dans le fait de remiser sa vie à chaque instant. Comme si elle n’était jamais chose acquise.

Les protagonistes de Spring Breakers ne vivent qu’à travers leur double rêvé. Ils se projettent dans un monde irréel, dans une fantasmagorie où ils jouent un rôle. Alien le caïd n’est lui non plus jamais sincère, tous ses actes ne sont que la copie d’images, celles qui jonchent une société qui ne s’assume pas. Ce sont les singularités quelconques dont parle Giorgio Agamben, dans La Communauté qui vient, ce désir de sortir de soi, de ressembler à un modèle, même si celui-ci est le même pour tous. C’est un désir uniformisé.

Spring Breakers est empreint d’une poésie rare, car il ose insinuer le vulgaire, le grossier, pour sonder un monde clos sur lui-même. Chacun y côtoie son double rêvé, cherche son salut dans le seul absolu encore possible, tente puis perd. Il frôle la matière du nouveau rêve américain, la saisit, la sonde, l’intègre et enfin l’abandonne, pour la rendre intacte à ceux qui voudront encore en rêver.