Ce matin la lucidité m’apporte mon petit déjeuné au lit : Vermine ! me dit-elle, tu prends ton pied en fouillant dans les poubelles de l’histoire nos illusions perdues. Inutile de mentir, ton acharnement mandibulaire prouve que tu les as partagées dans une autre vie. Peut-être même es-tu en train de grignoter ton propre cadavre, va savoir. Si les vampires se nourrissent de l’énergie de ceux qu’ils sucent, cela doit valoir pour votre serviteur.

Voici plusieurs semaines que je me (re)coltine la prose explosive de mister Hunter Thompson. Lecture à la fois excitante et douloureuse. Excitante comme une montée d’adrénaline, douloureuse comme une lente descente d’ecsta. Quoi qu’au final, cette dépression douce s’avère aussi salvatrice qu’une bonne paire de coups de pieds au cul. Je supplie le ciel de nous arroser de journalistes de la trempe de Thompson pour réveiller cette génération de vampires à sang froid. Car dans le fond Debord a raison, le changement le plus important qui s’est opéré depuis 68 réside en ce que le Spectacle soit parvenu à élever une génération pliée à ses lois. La vague s’est retirée. Les temps ont changé d’époque. A seize ans déjà, nos jolies têtes blondes prononcent leurs voeux et entrent dans les ordres. Un jeune type trouve répugnantes les photos de Stanley Kubrick au prétexte que certaines d’entre elles montrent des jeunes filles cigarettes au bec. Un autre normal de casser du pédé. Un autre de voter rouge, bleu voire même vert caca d’oie sans savoir pourquoi. L’époque atteint l’apogée de son délire sans l’excuse d’aucune drogue. Encore que. Le flunitrazépam a été découvert et commercialisé dans les années 70. Et il m’arrive parfois de soupçonner nos parents d’avoir coupé notre lait en poudre au Rohypnol ®.

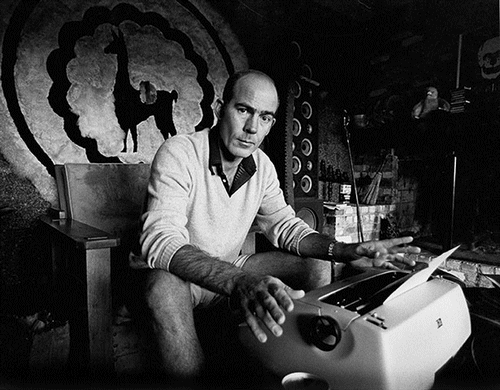

Hunter S. Thompson, donc, écrivain journaliste américain né le 18 juillet 1937 à Louisville (Kentucky), auteur du déjanté Las Vegas Parano (Fear and Loathing in Las Vegas) adapté au cinéma par Terry Gilliam. Vidons d’emblée ce bidon de malentendus. Notre époque de puritains pervers oscille en permanence entre fascination juvénile et dégoût quasi religieux pour tout ce qui ressemble de prêt ou de loin à une drogue et, par voie de conséquence, pour tous ceux qui en font usage. Manière pour le moins grossière de jeter un écran de fumée sur le fond des choses. Primo : la défonce ne fait pas les génies. Deusio : la sobriété ne fait pas les génies. La seule règle en ce domaine est : il n’y a pas de règles en ce domaine. Ecoutez ce vieux cochon psyché de Thompson : Je déteste défendre les drogues, l’alcool, la folie ou la violence auprès des gens, même s’ils ont toujours travaillé pour moi. Marilyn Manson, à sa sauce, chantera : I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me). On ne peut être plus honnête homme. La dope la plus addictive pour celui qui allait devenir le parangon du journalisme gonzo : c’est la liberté, et ce sont les mots pour en rendre compte. La liberté libre est, sans doute, inenseignable, elle fonctionne en revanche à la contagion. Tout ici est affaire de style et de ton. Je vous ressors une fois de plus Artaud de mon chapeau : Je me rends compte, maintenant que je suis ici, que l’opinion est disposée à accepter bien des critiques et contre l’ordre social et contre bien d’autres choses pourvus qu’elles se justifient par la langue et par le ton… Bref, bardé de son style, d’un point de vue bien à lui et d’une dose substantielle d’expériences vécues, Hunter S. Thompson a de quoi débrider les moutons de Panurge les plus obtus que cette satanée planète ait porté, porte et portera à l’avenir.

Pour qui en doute, rendez-vous ici même dans 24h.