Parler du latin est toujours par définition un problème – et souvent pour de mauvais motifs. En effet, ce que l’on pourrait nommer la “Querelle latine” tend souvent à se résumer à une confrontation de préjugés et de conceptions politiques – au sens d’une politique bien moins ambitieuse que ne devrait l’être une question linguistique sur laquelle repose, pour finir, rien moins que des enjeux de civilisation.

Résumer en quelques mots les tenants et les aboutissants du sujet peut se faire, très simplement, autour de deux foyers de tension: les disputes de clocher et les récupérations électorales.

Les disputes de clocher sont liées à la situation du latin dans l’enseignement des langues anciennes et des Lettres en général, qui traverse une crise que l’on aurait certes tort de qualifier de sans précédent – elle en trouve dans les années 1920, les années 1960… -, mais qui n’en est pas moins extrêmement aiguë. De la sorte, chaque “clan” de l’enseignement tente de défendre son terrain – les hellénistes, le grec, les latinistes, le latin, parmi tant d’autres disciplines qui se sentent menacées.

Les récupérations électorales doivent pour leur part être attribuées à un constat très simple, que les candidats aux mandats divers et variés ont bien saisi: le latin faisant traditionnellement partie du socle des humanités, son étude est perçue comme une composante de la civilisation occidentale, par rapport et par opposition aux autres civilisations. Défendre le latin, ce serait nous défendre, et nous défendre contre les autres, contre ce futur autre qui, en advenant, nous met en danger. Ce calcul est bien connu: exciter la peur de l’opinion en agitant l’altérité, soutenir l’intégrité d’une unité rêvée qui n’est jamais elle-même qu’une construction.

Ces deux motifs nuisent fondamentalement à toute approche pertinente, véritablement compréhensive, du latin et de la situation critique qu’il traverse. Car la question du latin ne saurait se résumer à des enjeux locaux et par définition limités. S’intéresser au latin, apprendre le latin, connaître le latin, ce n’est rien d’autre que de toucher à ce que Florence Dupont a appelé, d’une expression si juste, l’“altérité incluse” – c’est-à-dire: ce fond de civilisation qui est le nôtre et pourtant s’est transformé au cours des millénaires.

Rome, c’est donc une source, un “fons et origo”, pour reprendre une expression qu’employait Freud. Notre source, la source de notre civilisation, que nous le voulions, ou que nous le refusions. C’est aussi un horizon en apparence extrêmement lointain, où l’on pratiqua encore les sacrifices humains, où l’on faisait dieux des hommes, où le sang nourrissait la grandeur esthétique.

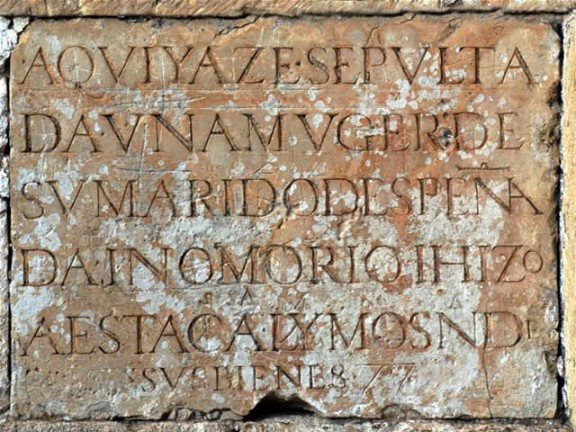

Cette dualité, qui fait la moirure et la richesse du patrimoine romain, est aussi la cause de la dimension particulièrement problématique de son approche. Comment faire pour prendre en compte une réalité qui ne peut jamais être fixée? Quand on le prétend nôtre, le latin nous échappe: nous nous fions au style de Cicéron, et voici Erasme. Nous pensons poésie, vient l’épigraphie, ou la numismatique.

Quand on le prétend étranger, apparaît l’ombre de Victor Hugo, de Rimbaud, de Baudelaire, qui tous trois écrivirent des vers latin. Se rend à la barre ce Le Corbusier, qui soutenait, ainsi que le rappellent les éditeurs du volume dans leur préface : “Rome est la perdition de ceux qui ne savent pas beaucoup”.

Décidément, Rome nous échappe en nous appartenant, et, nous appartenant, continue de nous échapper.

Cécilia Suzzoni, professeur au Lycée Henri-IV, et Hubert Aupetit, qui enseigne à Louis-le-Grand, ont compris les problèmes méthodologiques de l’approche du latin, et de sa propagation, bien plus que de sa sauvegarde. Ils ont saisi que l’on ne peut se limiter en parlant d’un monde, et que l’évocation d’un univers doit rendre la complexité, la foisonnante beauté de celui-ci.

Comment faire, quand on fonde une association – une autre !-, pour le latin ? Ils nous en donnent, avec le livre collectif Sans le latin[1], qu’ils ont dirigé, un exposé particulièrement efficace – en trois parties, comme il se doit.

1. Ne pas être sur la défensive. Le groupe qu’ils ont fondé ne s’intitule pas sans raison Association le Latin dans les Littératures Européennes – ils ont dit “littérature”, savoirs serait encore plus juste, car ils s’ouvrent en permanence au droit, à la médecine, à la technologie, aux mots de l’Eglise, tous ces champs que l’on ne saurait associer à la littérature. Ne pas être sur la défensive, cela veut dire: être impérialiste. Être conquérant. Partir au front, toujours, et encore, sans relâche. C’est pour cette raison que l’ALLE organise, quatre fois par an, un cycle de conférences dans le Ve arrondissement, qui attire un large public et fidélise les tenants de la lutte[2];

2. Ne pas être partisan: nos deux animateurs sont des électrons libres. Cécilia Suzzoni, avec son activisme intransigeant, est la passionaria des savoirs. Qu’il s’agisse de Sainte-Beuve, de Gracq, de Jacqueline de Romilly, ou du loup de La Fontaine, sa passion pour la connaissance n’est pas prise dans des combats particuliers qui la détournent de la Cause – non pas celle du latin, mais bien de cette civilisation qui attend, souffrante, sa redéfinition. De surcroît, elle ne prêche pas pour sa paroisse – elle est helléniste ! Et Hubert Aupetit, cet agrégé de mathématiques et de Lettres modernes, ce philosophe et aussi romancier, la rejoint dans le combat des agités hors du bocal;

3. Être ambitieux: et il nous faut parler du livre, de ce volume au titre inspiré de Brassens – avec une délicieuse perversité, quand on pense qu’un des membres du Secrétariat d’Etat du Saint-Siège y a participé. Sans le latin est un livre de savoirs, et de création: à côté du programme écrit par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, on y trouve les contributions de figures aussi prestigieuses qu’Yves Bonnefoy, Michel Deguy, Pierre Manent, Denis Kambouchner, Vincent Descombes, parmi d’autres tout aussi éminents. Or ces contributions abordent toutes, d’une certaine perspective, celle de l’auteur, le devenir des langues et des civilisations latines: de la parole philosophique à une lecture de Freud, de la poésie, bien sûr, si bellement représentée, à une approche de l’Antiquité même, tout y trouve place, car, pour finir, Rome est bien le centre perdu que la civilisation cherche à retrouver.

Cette ambition de savoir et de transmettre est la seule clef pour retrouver le chemin qui mène au latin, bien sûr, mais aussi, et surtout, à une passion de connaître, qui est toujours l’idéal. Jacques Le Rider le rappelle dans ce volume: Freud, volant la citation à Lassalle, plaça en épigraphe à L’interprétation des rêves un vers de Virgile:

“Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo”

“Si je ne peux fléchir ceux d’En-Haut, j’en appellerai à l’Achéron”.[3]

Tel est ce livre, tel est son projet, tel est son devenir: en appeler à cet Achéron romain, l’invoquer, y accomplir la catabase d’Enée, pour en revenir, chargé de la connaissance du destin de ce qui fut Rome, et qui est désormais notre civilisation.

[1] Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit (dir.), Sans le latin, Mille et Une Nuits, Paris, 2012

[2] www.sitealle.com

[3] Virgile, Enéide, VII, v. 312

Il aurait fallu qu’on se penche également sur le devenir du grec.

Voir l’excellent film « Latinus » sur la question.