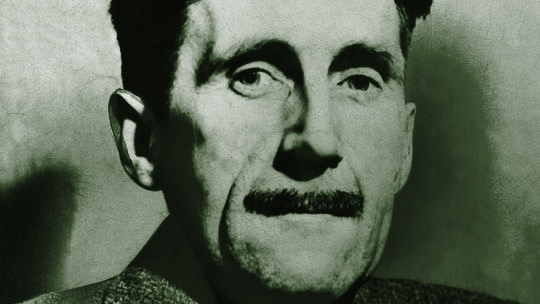

Lorsque George Orwell s’embarque pour l’Espagne fin 36, un laisser-passer du parti travailliste britannique en poche, il ne se doute pas à quel point la fameuse formule de Clausewitz – la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens – risque de lui éclater au visage. Comme il arrive très souvent, les enjeux réels de cette guerre échappaient pour partie à la plupart des protagonistes. Cela étant, lorsque Orwell entre dans Barcelone, il peut encore avoir le sentiment (ou l’espoir) de voir poindre les premières lueurs d’un monde nouveau : Il y avait la foi, dit-il, dans la révolution et dans l’avenir, l’impression d’avoir soudain débouché dans une ère d’égalité et de liberté. Des êtres humains cherchaient à se comporter en êtres humains et non plus en simples rouages de la machine capitaliste. En réalité, suite à l’insurrection fasciste de juillet 1936, l’Espagne s’était rapidement divisée en deux territoires : l’un à l’ouest occupé par l’armée franquiste ; le second à l’est par les milices anarchistes fortement implantées dans les campagnes d’Andalousie, de Castille et de Catalogne.

Orwell s’engage, bien entendu, aux côtés des milices ouvrières pour combattre le fascisme, autrement dit, dans son esprit, pour sauvegarder autant que faire se pouvait le respect et la dignité de l’humain. Quel genre d’homme aujourd’hui risquerait sa peau d’écrivain l’arme à la main pour une cause aussi noble ? Je m’interroge sans cynisme et sans mépris. D’ailleurs, aurais-je moi-même le courage de m’expatrier, d’aller combattre en terrain étranger, de m’immiscer au coeur d’un conflit dont la responsabilité ne m’incombe pas à priori, serais-je seulement capable de vivre des semaines entières dans les conditions extrêmes imposées par la guerre (tout court) et, en l’occurrence, une guerre de positions : croupir jour et nuit dans le froid (nous sommes en montagnes sur le front d’Aragon, on aperçoit même au loin les cimes des Pyrénées) et la puanteur, surmonter la peur et l’ennui, dormir trente heures par semaine tout au plus, fumer de loin en loin, ne se laver pratiquement jamais, tenir en joue son ennemi, tirer, être tuer ?… J’en doute…

Il y a le courage de cet écrivain, bien sûr, mais il y a surtout dans son récit, le courage de ces jeunes miliciens totalement inexpérimentés dont l’âge pour la plupart ne devait pas dépasser 17 ou 18 ans. Inexpérimentés, peu armés, et lorsqu’ils l’étaient, harnachés de fusils totalement désuets. On se bat moins qu’on attend l’occasion d’en découdre avec l’ennemi. On souhaite que la lutte soit décisive. On est de bonne foi. On imagine, du moins, Orwell imagine qu’il n’y a qu’un ennemi en lice, le fascisme, et qu’il “suffira” de lui faire rendre les armes pour remporter cette guerre… Malheureusement, pour lui et ces jeunes hommes, l’issue devait se révéler infiniment plus machiavélique.

Tout d’abord, ce front commun contre le fascisme n’était commun qu’en apparence. Derrière l’appellation “socialiste”, on trouvait, en réalité, une kyrielle de partis idéologiquement divergents, dont les deux principaux : le P.S.U.C (Parti socialiste unifié de Catalogne dirigé par les communistes et affilié à la IIIè Internationale) et le P.O.U.M. (Parti ouvrier d’unification marxiste) qu’Orwell intégra.

Pour saisir cet imbroglio et ses conséquences tragiques, il faut se rappeler que ce qui se joua aux élections de février 1936 en Espagne était d’un point de vue géopolitique et géostratégique d’une importance considérable : là où les démocraties, France et Grande-Bretagne en tête, avaient cédé devant Hitler et Mussolini, un gouvernement de gauche avait remporté les élections barrant la route au parti d’extrême droite du général Franco. Cela étant, “la classe ouvrière espagnole ne résista pas à Franco au nom de la “démocratie” […] ; sa résistance s’accompagna […] d’une insurrection révolutionnaire caractérisée.” Caractérisée par quoi ? Par la saisie des terres, la collectivisation obligatoire, la mise sous tutelle des usines, la destruction des églises et l’éradication pure et simple des curés. Bref, la dictature du prolétariat, prise au pied de la lettre, projetait son ombre coercitive sur un pays qu’elle était censée rendre plus libre.

Trois forces s’affrontaient : le parti franquiste, le gouvernement républicain et les syndicats (eux-mêmes ramifiés en cellules anarchistes, socialistes et communistes). Et qu’importait au gouvernement que ce fut grâce au soulèvement des classes ouvrières que les fascistes furent vaincus à l’est dans les premiers mois de la rébellion. La révolution ne fut jamais son objectif, seul comptait la conservation du pouvoir.

Ce qui explique pourquoi le parti communiste, avec le soutien des soviets, s’est si violemment opposé à la révolution amorcée en Espagne et fit tout pour l’étouffer dans l’oeuf ? Après un an de guerre civile, l’épuration progressive des radicaux de gauche fut telle qu’il ne restait au gouvernement que les franges socialistes de l’aile droite, les libéraux et, bien entendu, les communistes. Le but de ces communistes n’étant pas de faire ni de réaliser la révolution, engagée par les anarchistes, mais d’accéder au pouvoir. Raison pour laquelle l’URSS n’accepta d’armer les forces du gouvernement qu’à condition d’étouffer la révolution. Arguant, qu’il s’agissait, avant tout, de gagner la guerre. La révolution, quant à elle, pouvait attendre plus tard. La tactique des communistes brillait d’habileté : en se déclarant pour une politique contre-révolutionnaire, le parti se donnait beau jeu de rassembler tous ceux que les extrémistes épouvantaient. Les ouvriers, les anarchistes, les révolutionnaires après avoir assuré l’insurrection, n’étaient plus utiles, dès lors on pouvait s’en débarrasser. Conclusion d’Orwell : “le seul trait inattendu dans la situation espagnole – et qui, hors d’Espagne, a été cause d’innombrables malentendus – c’est que, parmi les partis du côté gouvernemental, les communistes ne se trouvaient pas à l’extrême gauche, mais à l’extrême droite.”

La plupart ne connaissent d’Orwell que 1984 et peut-être que l’histoire de la tragique manipulation dépeinte ici pourrait élargir le champs de l’interprétation de cette oeuvre ; car bien plus que l’homme d’un parti politique, sans doute Orwell est-il celui d’un parti pris pour les libertés…

A suivre dans notre chronique de demain…

Je ne peux pour la peine résister à l’envie de citer Claude Simon, écrivant dans Les Géorgiques à propos d’un certain « O. » derrière lequel ne se cache qu’à peine l’auteur de 1984 – histoire d’Histoire, récit encore, pour quoi ?

« Peut-être espère-t-il qu’en écrivant son aventure, il s’en dégagera un sens cohérent. Tout d’abord le fait qu’il va énumérer dans leur ordre chronologique des événements qui se bousculent pêle-mêle dans sa mémoire ou se présentent selon des priorités d’ordre affectif devrait, dans une certaine mesure, les expliquer. Il pense aussi peut-être qu’à l’intérieur de cet ordre premier les obligations de la construction syntaxique feront ressortir des rapports de cause à effet. Il y aura cependant des trous dans son récit, des points obscurs, des incohérences même. Soit qu’il suppose certains faits déjà connus (son passé […]), soit que pour une raison ou une autre il passe sous silence ses véritables motivations […]. En fait, au fur et à mesure qu’il écrit son désarroi ne cessera de croître. À la fin il fait penser à quelqu’un qui s’obstinerait avec une indécourageable et morne persévérance à relire le mode d’emploi et de montage d’une mécanique perfectionnée sans pouvoir se résigner à admettre que les pièces détachées qu’on lui a vendues et qu’il essaye d’assembler, rejette et reprend tour à tour, ne peuvent s’adapter entre elles ni pour former la machine décrite par la notice du catalogue, ni selon toute apparence aucune autre machine, sauf un ensemble grinçant d’engrenages ne servant à rien, sinon à détruire et tuer, avant de se démantibuler et de se détruire lui-même. »