Si les causes de la Révolution Française sont multiples, l’influence exercée par les philosophes des Lumières sur l’opinion publique est indubitable. C’était là une phénomène sans précédent dans l’histoire de France. Comme si, tout à coup, le ciel des idées s’était mis à pleuvoir sur tout un chacun : contribuables mécontents, petits propriétaires lésés, hommes politiques éclairés, il n’est jusqu’à l’aristocratie déclinante qui ne prêta le flanc à leurs théories. Alors qu’ils n’étaient pas directement liés au monde politique et n’occupaient aucune fonction publique, ils devinrent les leaders d’un parti encore invisible. La figure de l’écrivain en fut métamorphosée, celle de l’intellectuel engagé était née. Hugo, Zola, Sartre plus tard, tous la prirent pour modèle. La Raison prenait l’ascendant sur l’arbitraire. Des conceptions nouvelles, audibles par tous, et dont chacun sentait la nécessité, promettaient de changer l’ordre des choses.

Ceci n’explique pas comment de simples hommes de lettres qui, comme l’écrira Tocqueville, ne possédaient ni rangs, ni honneurs, ni richesses, ni responsabilité, ni pouvoir, devinrent, en fait, les principaux hommes politiques de leur temps, et même les seuls, puisque, tandis que, d’autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l’autorité.

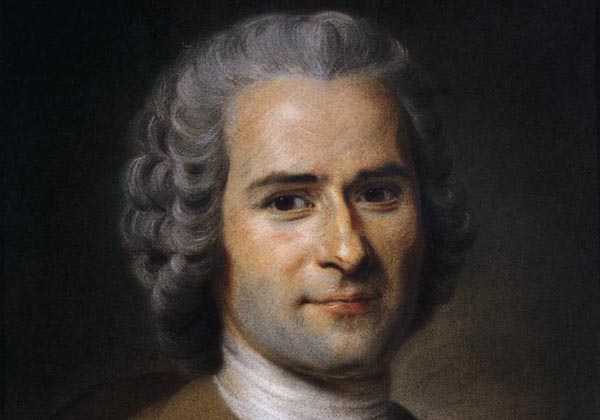

Il y a sans doute à cela plusieurs explications. En premier lieu il est probable que les Voltaire (fils de tanneur), Diderot (fils de coutelier), D’Alembert (fruit d’amours illégitimes) et Rousseau (fils d’horloger), pour ne prendre qu’eux, furent d’autant plus sensibles à la misère qui éclataient aux yeux de tous, qu’ils étaient eux-mêmes d’extractions modestes. Héritiers de Montaigne et des moralistes du siècle précédant, l’étude de la psychologie et de la condition des êtres leur étaient pour ainsi dire naturelles. Les colonies, la mondialisation naissante poussaient chacun d’autant à s’interroger sur la fonction et la nature du droit, l’universalisme comme les spécificités des cultures. Quant à leur philosophie respective si elles divergeaient sur bien des points, toutes s’accordaient sur la nécessité de réformer des règles et traditions dont le caractère proprement obsolète n’était plus à prouver.

En réalité, ces hommes de lettres rédigeaient leurs théories avec d’autant plus de fougue qu’ils se trouvaient étrangers aux affaires et dépourvu d’expérience dans le domaine politique. De même, ces théories bénéficiaient d’une approbation d’autant plus générale que le peuple s’était lui-même peu à peu déconnecté des affaires publiques. Si leurs idées séduisaient, on se souciait peu de leur efficience. On les croyait à bon droit nécessaires et fédératrices mais on ignorait, à défaut d’expérience, les moyens de leur conférer une once de réalité. Sans s’en rendre compte, on préparait une révolte, révolte qui n’eut d’égale que l’incapacité des élites à donner corps à leurs principes. On ne vit pas que les inégalités avaient atteint un tel degré qu’elles ne laissaient guère de place à la modération : “Il semblait, écrit Tocqueville, qu’il fallût tout supporter ou tout détruire dans la constitution du pays.” Or, à l’évidence, la notion de révolution – et à fortiori de révolution violente – était étrangère aux théoriciens de l’égalité et des droits de l’homme : ils croyaient, comme l’écrit encore Tocqueville, que la transformation totale et soudaine d’une société si compliquée et si vieille pouvait s’opérer sans secousse à l’aide de la raison, et par sa seule efficacité.

Moralité ? Ça n’est pas en substituant l’Absolutisme de la compassion à la Raison engagée, que les Tenants de la Révolution atteignirent l’objectif qu’ils s’étaient fixer. Il existe en effet un gouffre immense entre fédérer des esprits en proclamant des lois générales et chercher les moyens de les appliquer. C’est ce qui différencie une révolte avortée d’une révolte qui porte ses fruits à maturité.